Guardare (i libri con) le figure

«Lasci stare ciò che le sembra, – disse Epstein sorridendo. – La prego, mi dica ancora cosa vede, ma soltanto quello che vede, quello che c’è» e lo disse come un cieco può dirlo a un accompagnatore. E in effetti Epstein non guarda le cose che guarda Brahe, né guarda Brahe e il suo guardare […]. «Però è curioso, uno le chiede di vedere e lei vede una Chevrolet, un battello, un tomahawk, un tagliaerba. Le persone le vede solo dopo, e vede soprattutto le loro posizioni nello spazio o quello che fanno o i vestiti o dove sono. […] Guardando si vede solo lo sfondo, pensando si pensa solo la figura. Mai le due cose assieme.

Qualcuno dice “Sono felice” o “Sono triste” ma un altro potrebbe chiedergli: “Felice come? Seduto? In piedi? In quale posizione? Con che cosa attorno? Facendo cosa? Toccando cosa?” […] C’è un’amicizia così salda con un amico che già la vedi come continuità, e mentre la vedi non vedi i rubinetti che apri, le maniglie che giri, le cornette che alzi, non vedi i vetri e i corrimano, non vedi i manubri e le manopole. Scrivi una lettera pensando al carattere di chi la riceverà e non vedi i caratteri con cui la scrivi» (D. Del Giudice, Atlante occidentale, Einaudi, 1985).

Eppure, anche se non vediamo, continuiamo a guardare. Guardiamo quei rubinetti che apriamo pur non vedendoli, guardiamo le maniglie per girarle pur non vedendole, e guardiamo il resto delle cose di cui Daniele Del Giudice ha scritto in questo libro straordinario che è Atlante occidentale. Persino il titolo può servirci nel ragionamento che qui proviamo a seguire: se dovessimo dare vita a un atlante occidentale, è molto probabile che sarebbe pieno di segni, e non solo disegni, ma anche segni grafici, parole, sarebbe colmo di scrittura.

Leggere o guardare? Leggere è guardare? Guardare è vedere? Vedere e guardare sono la stessa cosa? Interrogativi ancora senza una risposta di fronte al dilagare delle immagini, persino immagini prodotte da un’intelligenza artificiale (che pure, ovviamente, hanno bisogno di un prompt scritto, scritto bene). Vedere sembra essere ormai l’attività umana predominante, la vista il senso primario attraverso cui pensare, dialogare, scrivere, comunicare. Eppure il “solo” vedere porta con sé un’accezione negativa, come un non saper andare a fondo, non saper leggere senza l’ausilio di immagini, statiche o in movimento che siano. La nostra cultura occidentale, pur essendosi originata da disegni, si è poi fondata sui segni, è alfabetocentrica, scrittologica.

Ecco che quando si inizia a difendere con pervicacia qualcosa, di certo si è di fronte a un cambiamento: se l’oggetto della difesa è di origine naturale (un panda, l’intero ecosistema), è più semplice convenire (sta scomparendo evidentemente una specie, un ambiente); se l’oggetto da difendere è culturale, “artificiale” tendiamo a farlo passare per naturale per avvalorare la nostra tesi. Corrado Augias in un bell’articolo su “Robinson”, settimanale culturale di “Repubblica”, scrive che «Leggere è atto colto per eccellenza, cioè innaturale. Naturale è guardare. Se vedo un cane che abbaia vedo un cane che abbaia; se leggo “il cane abbaia” devo ricostruire nella mente l’azione che i caratteri convenzionali che chiamiamo scrittura simboleggiano».

Nulla di più vero. Se facciamo particolare attenzione a quell’aggettivo, “innaturale”, Augias coglie evidentemente un fatto: leggere non è naturale, la scrittura è una nostra invenzione, una “tecnologia”, abbiamo imparato a farlo. Ma un’altra questione che dovrebbe attrarre la nostra attenzione è quel “guardare è naturale”, e per una serie di ragioni: la prima, che Augias abbia parlato di “guardare” e non di “vedere” come fatto naturale; la seconda, che Augias abbia in qualche modo voluto sottintendere che guardare (un’immagine, un film) sia una componente naturale, in un certo senso “inferiore” a quell’“atto colto per eccellenza” (legato, “naturalmente”, allo scrivere) che ci contraddistinguerebbe in quanto specie. In verità, nell’“epoca della riproducibilità tecnica”, anche guardare è diventato un fatto, in un certo senso, non più (soltanto) naturale.

Abbiamo creato segni (e strumenti di produzione) sempre più complessi come nel tempo abbiamo dato vita a una letteratura sempre più complessa, dall’Odissea di Omero al Don Chisciotte di Cervantes all’Ulysses di Joyce. Oggi assistiamo a un chiaro ritorno al segno come disegno, all’immagine come prodotto di una scrittura piuttosto che a una scrittura come prodotto di un’immagine (si pensi alla poesia visiva, alle avanguardie novecentesche influenzate dai media visuali).

Così finalmente sono arrivati, ad esempio, i “libri con le figure” per adulti. Che, detti così, potrebbero a qualcuno far venire in mente volumi non adatti ai minori di una certa età. Libri illustrati per adulti: bisogna ricorrere a una qualche specifica quando, nel gergo comune, una definizione finisce per appartenere a una sola categoria. Perché i libri illustrati, come gli albi illustrati, tendenzialmente sono (stati) visti – non diciamo: pensati – come un “prodotto” per bambini o adolescenti. È una questione annosa e difficile da districare, sin da quello che è considerato il primo prototipo di picturebook, concettualmente parlando: l’Orbis Sensualium Pictus del 1658 di Comenio, in cui accanto alla parola da insegnare ai fanciulli stava (finalmente) l’immagine, la rappresentazione figurativa.

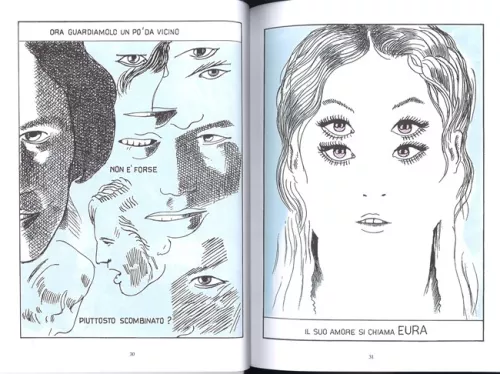

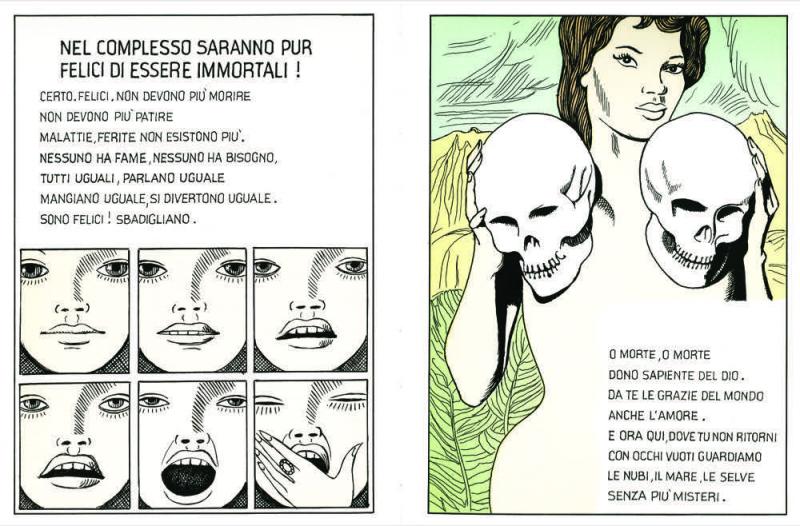

Ma in educazione l’immagine rimane sempre su un gradino inferiore rispetto alla parola, alla scrittura: illustrazione come vizio, caos figurativo, mentre solo la lettura tout court è sinonimo di rigore, di cultura alta. Venendo a tempi più recenti, nel 1969, in un decennio in cui Rosellina Archinto aveva appena introdotto in Italia con Emme Edizioni i picturebooks per bambini e ragazzi, nella letteratura “alta” compare quello che è considerato il primo “esperimento” di graphic novel, il Poema a fumetti di Dino Buzzati, un “iconotesto” che non viene compreso subito nella sua complessa interazione di parola e illustrazione, scritto e disegnato da un autore “sperimentale”, ideatore di romanzi e racconti, giornalista, pittore, scrittore per bambini e per ragazzi, “per adulti”, per lettori e per osservatori, per tutti.

Da Il deserto dei tartari a Un amore, a La famosa invasione degli orsi in Sicilia, passando per Bàrnabo delle montagne, il suo esordio letterario in cui già, però, comparivano segni grafici oltre la parola. Chi era Buzzati? Chi può dirlo. Certamente un narratore complesso, completo, complessivo: «Dipingere e scrivere per me sono in fondo la stessa cosa. Che dipinga o che scriva, io perseguo il medesimo scopo, che è quello di raccontare delle storie» (D. Buzzati, Un equivoco, in D. Buzzati – Vita & colori, a cura di R. Marchi, catalogo della Mostra antologica di dipinti, acquerelli, disegni, manoscritti, Overseas, 1986). Poema a fumetti era la sintesi perfetta di questa idea di narratore “moderno”, di narratore visuale.

“Moderno” è però un aggettivo inflazionato e che ha perso buona parte della sua carica: non erano forse allora moderni anche i poemi nati in seno a musica e poesia? Poema a fumetti è antesignano delle graphic novel che oggi hanno conquistato pubblico, lettori, mercato, ma non ancora del tutto la critica, ma sarebbe più giusto definirlo un “Poema visuale”, o anche un “Poema grafico”. Poema stesso allude, solitamente, a una composizione in versi, il che porta a notare che Buzzati abbia voluto pensare ai suoi lacerti narrativi nell’opera come a dei versi: e spesso occorre dargli ragione, vista la sublime capacità linguistica e narrativa. Poema a fumetti apre, ancora oggi, domande curiose, ineludibili. È un romanzo o un fumetto? Ha dignità di opera letteraria o di opera grafica? A quale pubblico è rivolto? Abbiamo davvero bisogno di rispondere ancora a queste questioni? Certamente fa bene porcele, a 50 anni di distanza dall’uscita del volume.

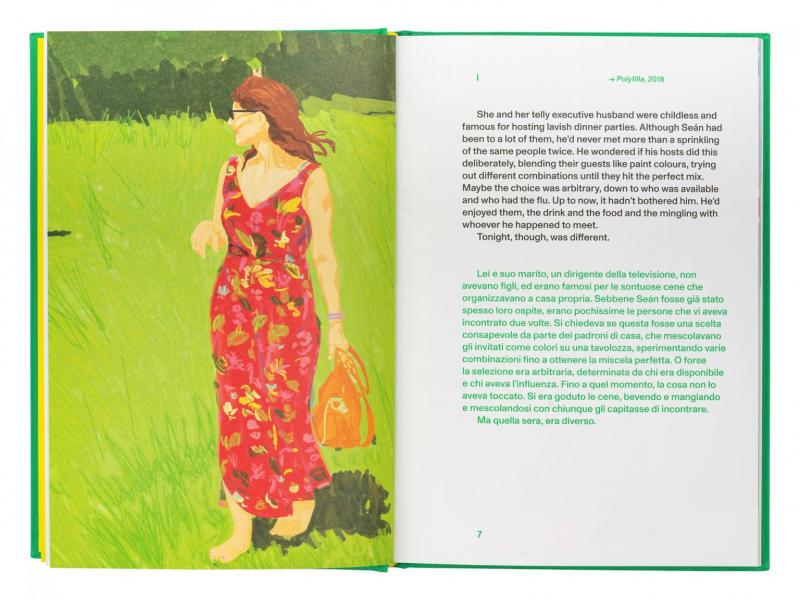

Anche perché esiste oggi, nel vasto e indefinibile panorama letterario italiano, una casa editrice che ambisce a distinguersi tra le altre, che «non si pone limiti di argomento e si rivolge a un pubblico senza confini di età» e in cui «Ogni volume è frutto di un progetto interdisciplinare volto a creare una corrispondenza stretta e armoniosa tra forma e contenuto», come si legge nella presentazione dell’avventura editoriale. “Marinoni Books” è il progetto di Antonio Marinoni, architetto e illustratore, fondato nel 2020 con l’intento di pubblicare quei “libri con le figure” (per adulti) cui si accennava prima. Marinoni è stato già autore, per Topipittori, di picturebooks assai eleganti, “adatti” a un pubblico a partire dai 7-8 anni (così recita l’indicazione della casa editrice), sebbene sia evidente si tratti, come se ci fosse bisogno di dirlo, di libri per tutti, e nondimeno complessi per tutti. Guardacaso, Marinoni aveva disegnato anche l’albo Velluto. Storia di un ladro, che un po’ ci fa pensare proprio a quel Diabolik amato da Buzzati.

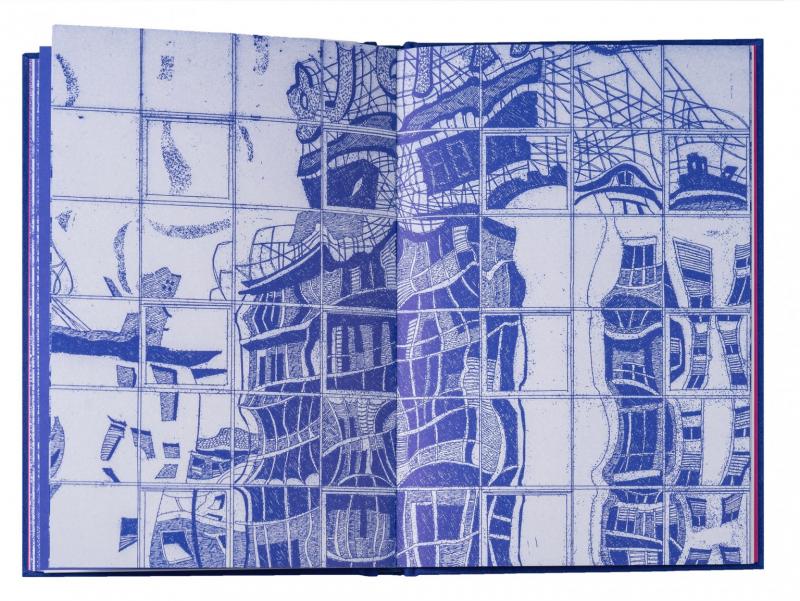

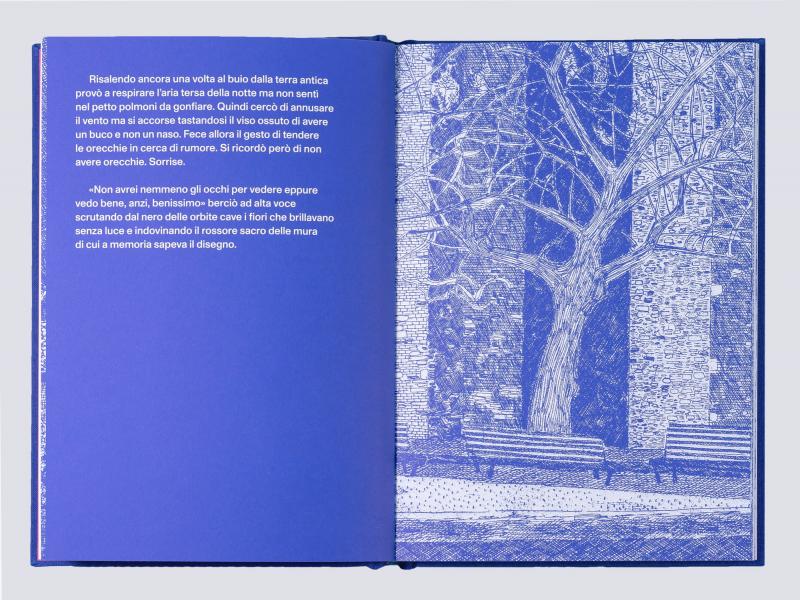

Ma certamente non si limitano a questo “dettaglio” le vicinanze tra il progetto di Marinoni e l’autore di Poema a fumetti: le contiguità si evidenziano in questo tentativo di sperimentazione continua di Marinoni nell’ambito della progettazione editoriale, ovvero nel pensare a un libro come a un (pr)ogetto artistico complessivo oltre che complesso, in mutamento, imprendibile. Sfogliando il volume Nella notte di Milano, in particolare, le ascendenze buzzatiane paiono davvero evidenti, non (sol)tanto nella storia in sé (l’ambientazione, la stessa città lombarda), quanto nella linea grafica, nei disegni di Sarah Mazzetti (il libro è progettato a sei mani, anche con le acqueforti di Federica Galli e le parole di Simone Mosca), in quel teschio con berretto che richiama alcune figure del Poema a fumetti.

Si guardi anche a Dubliners, altro magnifico e suggestivo libro con le figure di Marinoni, in cui s’incontrano e si scontrano testi di Mia Gallagher e “figure” di Mario Sughi, aka nerosunero. In quest’ultimo volume (copertina verde, come sono monocromatiche e in tessuto tutte le copertine del catalogo) è ancora più evidente come l’illustrazione non stia a illustrare il testo, piuttosto il resto, cioè illustra un testo che non è scritto, è un altro tipo di testo, e allo stesso modo la scrittura, mentre si legge con l’occhio che corre anche sull’immagine, genera inevitabilmente altre figure. Come nel Poema a fumetti la scrittura è parte integrante della grafica, del disegno, non vi è confine forse grazie al lavoro di quegli autori che Buzzati chiama «gli spietati condottieri del vizio e dei romanzi».

Il progetto di Marinoni ci suggerisce almeno altre due indicazioni: che il libro “tradizionale” (la scrittura “tradizionale”?) sta declinando, e che il libro (la scrittura) si va declinando in altre forme, tra forme e contenuti, dove contenuto non è solo testuale ma anche visuale. In una mostra del 2017 alla Biblioteca Classense di Ravenna Paolo Albani giocava con questo feticcio: il titolo dell’esposizione era, non a caso, “Ma questo è un libro?”, e ci s’imbatteva in “datteroscritti”, libri potenziali, libri “per lettori forti” (con sbarra d’acciaio e fogli), libri d’ore (un orologio scritto a mano), leggeri “colibri”, tutto con evidente debito verso il genio di Munari e i suoi “libri illeggibili” (ma anche pre-libri). Scrivendo di questa mostra sulla “Domenica” de “Il Sole 24 Ore” Stefano Salis si chiedeva: «mi viene il sospetto: ma non è che sono questi i libri? I veri libri? E gli altri, quelli col “contenuto di parole”, sono solo usurpatori di fama non meritata?» (S. Salis, Son libri? E se fossero i “veri” libri?, in «Domenica. Il Sole 24 Ore», 12 novembre 2017).

La letteratura per l’infanzia e per ragazzi rappresenta un laboratorio privilegiato da cui guardare questa evoluzione, perché è lì che l’“oggetto” libro è nato già in questa forma (e da lì si sta evolvendo?), tra silent books, albi illustrati, libri pop-up, wimmelbuch, ed è singolare che la letteratura “alta” ora guardi verso il “basso”, come un adulto dalla sua posizione di “superiorità” fisica guarda il bambino. Nei picturebooks è spesso la parola ad accompagnare l’immagine, a illustrarla in un certo senso, piuttosto che l’immagine ad affiancare la parola: “guardare le figure” è un’attività che, dopo l’omonimo saggio di Antonio Faeti, sembra assumere un significato nuovo, che prima non “vedevamo”, accecati dalla parola.

Tendiamo ancora a vedere l’immagine come l’infanzia della parola, e di conseguenza la parola come un’illustrazione cresciuta, “adulta”, mentre oggi sono sempre più sorelle: non è più solo l’adulto che accompagna il bambino, ma sempre più il bambino che accompagna anche l’adulto (nel suo mondo). In questo modo l’adulto mostra al bambino quello che può acquistare, il bambino mostra all’adulto quello che ha perduto. E rappresentano entrambe una (ri)conquista. Libri come quelli di Marinoni sono, dunque, come molti d’arte e della letteratura giovanile, libri da guardare, da vedere, oltre che da leggere. Alimentano un allenamento dello sguardo, un esercizio di percezione e un’abitudine alla lettura delle immagini come testi: lo stesso termine, “testo”, fa riferimento, in fondo e in origine, a una trama, a una tessitura, a un intreccio in cui la forma finale è l’insieme delle sue parti, non più districabili.