Speciale

ADI: Italy, a New Collective

È in corso presso l’ADI Design Museum di Milano la mostra molto interessante Italy: A New Collective Landscape, una panoramica su un centinaio di designers italiani di età non superiore ai trentacinque anni, significativa quindi non tanto dello stato dell’arte, quanto delle prospettive che da questo stato possono dispiegarsi.

La caratteristica principale di questo scenario creativo, come viene sottolineato dalla curatrice Angela Rui, è riflettere sulla cultura del progetto e interrogarsi sulla possibilità di proposte utili, ma sarebbe meglio dire necessarie, al superamento di un design attento agli esiti produttivi piuttosto che alle premesse ideali e, in quanto tale, corresponsabile del disastro sociale ed ambientale.

Si tratta quindi di riprogettare non l’oggetto ma il progetto stesso, di elaborare un design2, o se si preferisce un “design.n”, considerando la volatilità dei processi nell’era presente.

Il titolo della mostra è un tributo alla storica mostra “Italy: The New Domestic Landscape”, curata da Emilio Ambasz al MoMA di New York, che nel 1972 portò il design italiano alla ribalta del mondo, ma la filiazione è spuria. La differenza con Italy: A New Collective Landscape, sta non tanto nella sostituzione di Domestic con Collective, aggettivo che vuole imprimere un carattere sociale, quanto nell’impercettibile distanza tra The e A, dove l’articolo indeterminativo A, aperto, transeunte, liquido, sostituisce e manda in soffitta il determinativo The, assertivo e unipolare. L’allestimento, realizzato da Eugenio Cosentino, Luca Marullo e Stefano Colombo di Parasite 2.0, ispirandosi alle linee tracciate dalla curatrice, si propone di relazionare i progetti rispetto a tre paradigmi, ovvero tre virtù: sistemica, relazionale e rigenerativa.

La prima riguarda più da vicino il circuito produttivo, mettendo però in primo piano le esigenze di sostenibilità ecologica e di inclusività sociale. Esponendo oggetti, sebbene spesso trasfigurati dall’estro creativo, questa virtù ci appare più familiare, la più vicina alla tradizionale nozione di design, facilmente collocabile in una genealogia familiare che, a partire da una cultura materiale in cui si rispecchia, quella di un museo archeologico o etnografico, arriva al modello seriale scandinavo di Ikea, passando per la fondamentale cesura della Bauhaus.

La virtù relazionale, la seconda, pone l’accento sul fatto che il design non ha senso se non all’interno di una pratica sociale e, in quanto tale, non solo deve plasticamente adattarsi ai cambiamenti, ma deve assumersi l’onere di stimolarlo in senso partecipativo, egualitario e libertario. Qui si gioca una scommessa contro la tesi di Jean Baudrillard, che denuncia la matrice ideologica del design, che ha l’ambizione di condurre gli oggetti a rendere trasparente la loro «verità», nella sintesi armoniosa della propria funzione e della propria forma, concludendo poi assertivamente che l’innovazione formale nel campo degli oggetti non ha come scopo un mondo di oggetti ideali, ma un ideale sociale proprio delle classi privilegiate: quello di rendere sempre di nuovo attuale la loro situazione di privilegio culturale.

La terza virtù, la rigenerativa, è la sintesi delle precedenti e la pone a un livello più alto e più astratto. Ha una valenza utopica, in quanto esprime una tensione a una considerazione complessiva dei fenomeni sociali visti dalla prospettiva del design. La questione ambientale non è solo transizione ecologica, perché è strettamente associata alle cause economiche che l’hanno scatenata e agli effetti sociali che provoca: in una parola evoca la politica, la sintesi nostrana di policy e politics.

Percorrendo gli spazi allestiti all’ADI Design Museum, al comune visitatore sprovvisto di strumenti professionali di interpretazione e, a un livello ancora più basso, di adeguate nozioni tecniche, accade di lasciarsi attrarre da oggetti inconsueti, sagome strane, colori vivaci e materiali indecifrabili, lasciarsi prendere da una vertigine di curiosità tipicamente infantile.

Cosa è? A cosa serve? Come funziona? si accavallano senza avere il tempo di trovare una plausibile spiegazione. Sembrano sospesi tra gli “oggetti di affezione” di Man Ray, nati da accostamenti di cose fra loro incongruenti ma capaci di generare un nuovo senso, e le “macchine celibi” di Michel Carrouges, congegni privi di un vero scopo pratico. Per uscire dal nostro pensiero ricorsivo, abbiamo bisogno di nuovi e disarmanti modi di vedere (…). Come il surrealismo ha sottolineato la necessità di scoprire ed esplorare segni insoliti, incontri e possibilità, liberando la mente dai valori razionali e utilitaristici e dal giudizio morale ed estetico, anche noi dobbiamo progettare modi per sovvertire assunzioni sulla “realtà”, scrive Michael Kaethler in uno dei testi pubblicati sul catalogo della mostra.

Mi imbatto in una superficie che ha una consistenza tessile. Ci ho preso. Maddalena Selvini, con Feel Felt, mi propone un bisticcio linguistico tra il participio passato di to feel e il nome inglese del feltro, e mi chiedo come dev’essere a sentirsi feltro.

Diletta Cancellato presenta un indumento che dovrebbe prescindere da sesso e taglia e mi saluta con il rebus giovanile cU, see you, ci vediamo!

Una critica radicale al circuito capitalistico, un modo più raffinato per dire produci-consuma-crepa, mi viene suggerito dall’acrostico Ilicibis di Bianca Schick con Gutt++, dove le azioni consecutive, coattive e iterative sono I lick I click I bite I spit: lecco, clicco, mordo e sputo. Un circuito chiuso, con tanto di catetere per la raccolta dei fluidi escreti.

Non sono del tutto sicura della forma: un tortellino o una vagina? Le indicazioni di Emma Sicher sono sicuramente per la soluzione edùle, ma il dubbio rimane, Eating Scoby è fatta con una sostanza gelatinosa derivata da una Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, una coltura di batteri e lieviti che vivono in simbiosi tra loro.

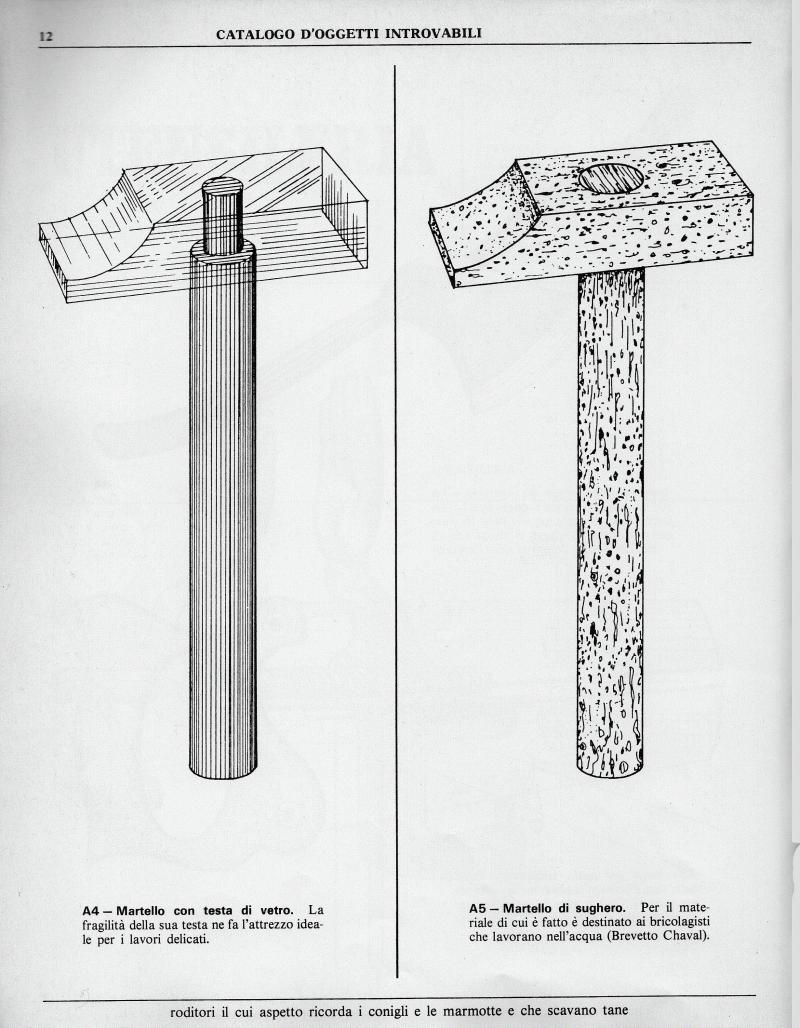

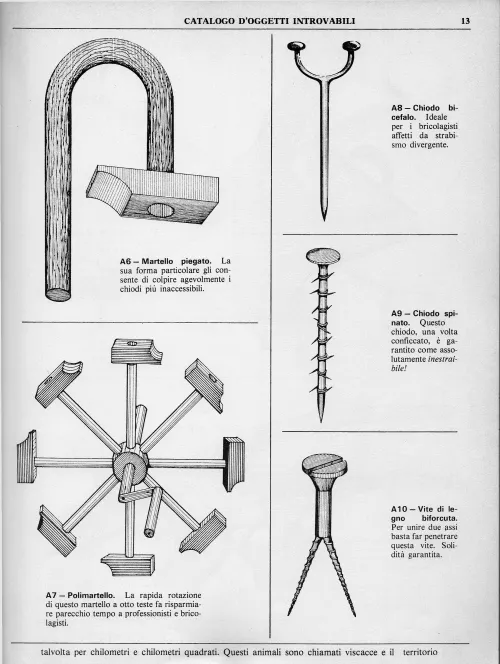

La visita si sta trasformando in una caccia al tesoro, in una prova di intelligenza e di intuito, oltre che di lingua inglese. Questa lingua è necessaria se si vuole capire che Mario Alessiani, con HMMR, restituisce solo a chi vuole e a chi sa il suono di Hammer, il martello. Con tutta probabilità è cosciente di evocare la potenza e il mistero dell’impronunciabile TETRAGRAMMA sacro al popolo eletto. Si dirà che un martello è un martello, è un martello, ma provate voi a battere un chiodo con questo strumento che ricorda più un attributo da faraone che un attrezzo da carpentiere. Figlia per l’appunto di un carpentiere edile, ho sottoposto a mio padre il quesito sull’usabilità del martello, ottenendone uno sprezzante e derisorio diniego. La qual cosa mi ha riportato ai propositi iniziali del progetto.

Che sono gli stessi di Enzo Mari, quando in 25 modi per piantare un chiodo afferma: “Se l’essenza del design è progettare, è indispensabile che ciò non si limiti agli aspetti più superficiali e decorativi di un oggetto, ma che contribuisca, anche in piccolissima parte, a riprogettare il mondo”.

Sono passate diverse generazioni dalle esperienze di Mari, ed è evidente che i temi e i termini della questione non possono essere gli stessi. A scorrere le presentazioni e gli stessi titoli delle opere di questa Wunderkammer si rimane colpiti dall’abbondanza, sovrabbondanza? di termini inglesi: solo una ventina sono i lavori con denominazione in italiano, bilingue o latina. Se si considera che il linguaggio tecnico-professionale di questi giovani, così come la loro collocazione in un mercato globale, prevede una lingua transnazionale che oggi è, per eccellenza, l’inglese, non ci si dovrebbe far molto caso. Ma dal lato della domanda, di una generica utenza, ci si deve chiedere se questa scelta non sia penalizzante o addirittura escludente, proprio nel momento in cui ci si pone l’obiettivo di essere inclusivi. Forse la lingua italiana è destinata ad accompagnare quegli strumenti della tradizione, inventati ed affinati per una ben precisa funzione, cioè designati, che sono finiti in una teca bella quanto malinconica, un Reliquiario, appunto, come la chiama Ludovico Spataro.

Una contraddizione tra fini e mezzi, tra utopia democratica e elitarismo progettuale, di questi tempi non è che piccola cosa, probabilmente oscurata dalla capacità innovativa e dalla carica energetica che scaturisce da alcuni progetti particolarmente interessanti per le implicazioni ecologiche.

Si veda, ad esempio, Pialassa – Fragments from the Wetlands, di Matilde Stolfa, parola del dialetto

romagnolo, composta da “pia”, che vuol dire “piglia” e “lassa”, che significa “lascia”. Indica una vasta estensione di acqua vicino a Ravenna, collegata al mare da un canale, che in periodo di alta marea, a causa della debole pendenza, non riesce a defluire. Solo con la bassa marea le acque vengono smaltite e proprio da questo deriva il significato del termine pialassa, ovvero prendere acqua con l'alta marea e lasciarla andare con la bassa marea. Nato con l’intento di comprendere un paesaggio a lungo dimenticato, e di “(ri)abitare le zone umide”, questo progetto è iniziato con la ricerca di foto di famiglia e la costruzione di un capanno galleggiante con il quale spostarsi e raccogliere le testimonianze di pescatori e abitanti.

Oppure progetti che rispondono alle domande che si pone Matilde Losi: “come possiamo scuotere la pratica del design dall’essere considerata o un “buon” prodotto o uno pseudo mestiere che produce solo ricerche simboliche?”. La risposta si trova in Syntropia di Eugenia Morpurgo e Sophia Guggenberger. Il progetto riguarda la realizzazione di una scarpa fabbricata con biomateriali ottenuti coltivando un campo, dove varie colture vengono impiegate per costruire ogni singolo elemento della scarpa, in contrapposizione alla coltura intensiva e monocolturale che invece hanno un forte impatto ambientale. Syntropia crea un dialogo tra la progettazione e la realizzazione della policoltura e il design della scarpa e viceversa, che come suggerisce il nome “sintropia”, tende a formare sistemi sempre più ordinati e differenziati.

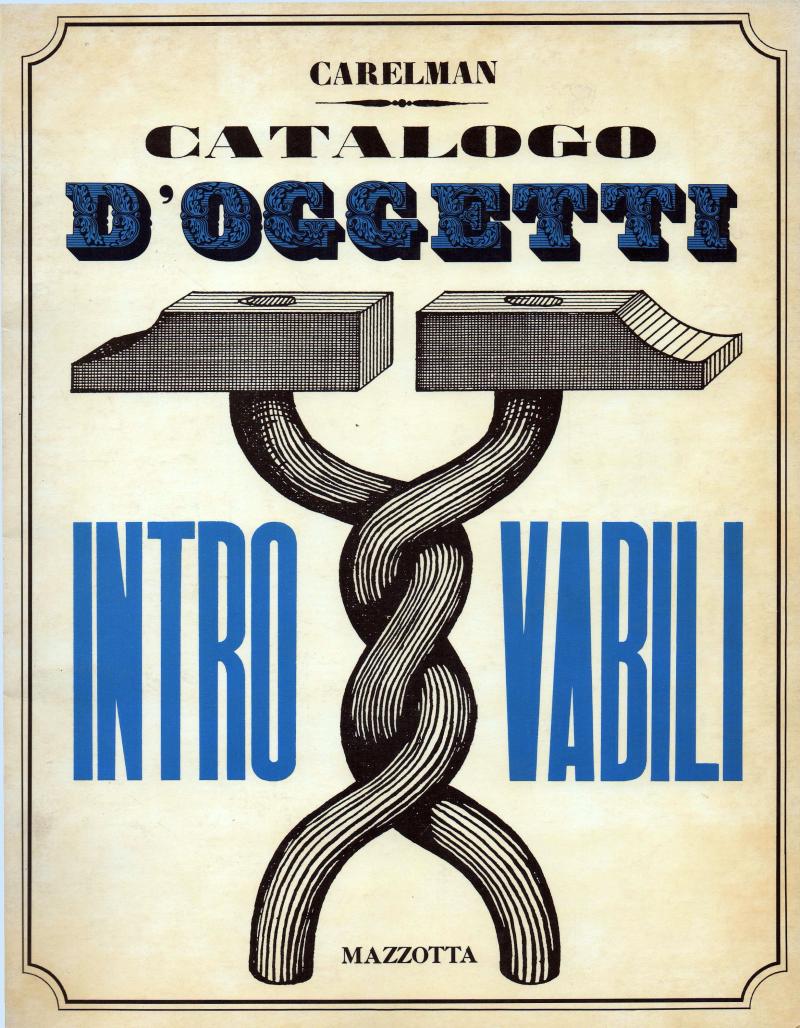

Più ci si interroga sulla mostra, più si è indotti a pensare che in questo giocoso vortice di idee abbia un suo diritto di cittadinanza il catalogo di oggetti introvabili di Carelman, con i due indimenticabili martelli intrecciati in copertina. L’accostamento, nonostante l’atmosfera surrealista, non è fuori luogo, né irriguardoso. I martelli di Alessiani e di Carelman sono imparentati, intrecciati tra loro, a dispetto della loro opposta ispirazione. A impugnarli, infatti, c’è una critica radicale dello stato di cose presente, la necessità di un black out che preluda ad una nuova luce, l’orgoglio di rivendicare la possibilità di pensare, anche solamente pensare, nuovi oggetti per nuove relazioni e nuovi modi di vivere. La rassegna dei giovani designers, tutto sommato più che esprimere un processo che dal pensiero va all’oggetto, si prende carico di una responsabilità ben maggiore: pensare oggetti che facciano pensare.