Aristotele lo straniero

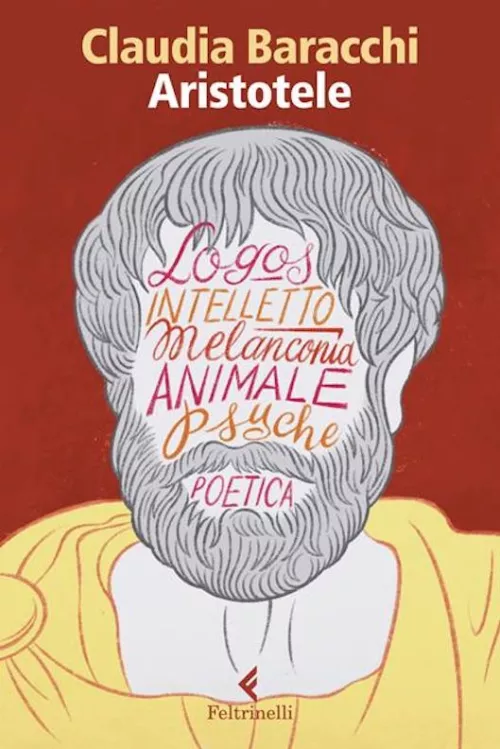

Il libro di Claudia Baracchi si intitola semplicemente Aristotele. Il pensiero e l’animale e fa parte della collana di Feltrinelli di nome “Eredi”, diretta da Massimo Recalcati. Sono volumi che si riconoscono da lontano per via di un’illustrazione iconica che raffigura il volto dell’erede in questione a mo’ di cornice, con alcune parole stampate in faccia, quelle che sono più rappresentative per lui, almeno secondo la trattazione che vi si nasconde dentro. Nel caso di Aristotele le parole – tra la fronte e i baffi – sono: logos, intelletto, melanconia, animale, psiche. E poi, a disegnare la bocca, poetica. Quest’ultima scelta è importante perché potrebbe venire da chiedersi che cos’altro può uscire dalla bocca di Aristotele, e se non abbia già parlato o taciuto abbastanza nell’ultima ventina di secoli. L’autrice prende molto sul serio il compito di rispondere a questa domanda, e il suo saggio ha il merito di dare uno spazio piuttosto inedito proprio alla Poetica, come una falda tra l’etica e la politica, al limitare delle terre della fisica, una falda che coincide con lo scandaglio di una sola magnifica azione umana: imitare.

Se altrove Aristotele è descritto come detective, medico, scienziato, logico, lo sforzo principale su cui si imperniano le pagine di Claudia Baracchi è quello di riaprire il suo dilemma, la sua ossessione, di guardare sotto all’apparente ordine del famoso sistema e di scompigliarlo. Che cosa c’è di instabile e felicemente disordinato sotto questa parvenza di organizzazione esaustiva che è la filosofia aristotelica per come ce l’hanno raccontata? La tesi dell’autrice sembra essere fin dall’inizio quella che Aristotele va disimparato. Ma non è per andare controcorrente, per praticare la stranezza o per passatempo. È piuttosto allo scopo di trovare l’acqua sotto la pietra e, per dirlo con le parole dello stesso Aristotele nella Metafisica, tradotte da Giorgio Colli, è allo scopo di osservare che: «l’energia dell’intelletto è vita». Per dirla in altri termini, più familiari, quando un filosofo come Aristotele guarda agli oggetti del mondo, non è solo per esercitare la bravura che sta nel deciderne il nome, la tassonomia, per imbrigliarli, c’è in lui al contrario: «un’energia dirompente, un gusto e un desiderio che non si placano nell’avvicinamento alle cose, nell’osservazione di esse come sono. L’intimità con le cose non basta mai, perché esse sono cangianti, profonde, non archiviabili». Questa frase, durante la lettura, è un primo germe di sorpresa, che dopo nidifica, si espande, procura una visione completamente nuova di chi è stato Aristotele. Nella vulgata, infatti, è esattamente: “quello dell’archivio”, il pensatore che chiude gli oggetti, battezzandoli per sfilare da loro la vita e domarli, finché non stanno dentro al recinto. Qui, invece, si costruisce un’argomentazione opposta e a sua volta potente.

Se c’è una postura che ha reso Aristotele «il maestro di color che sanno», questa, per Baracchi, è la sua estraneità rispetto alla vita delle cose, la curiosità infinita, una mescolanza di intelligenza e sensibilità sempre tesa alla penetrazione di un mistero che è di per sé irresolubile. In questa versione della storia, la domanda tipica del filosofo potrebbe suonare: come fa la mente di un uomo a cogliere l’essenza di ciò che gli è estraneo? E dalla domanda muove un processo imperfetto di studio infinito, di aggiustamento continuo e asintotico fino alla radice mobile di ogni cosa. Aristotele sarebbe allora essenzialmente uno straniero, non solo nei fatti – perché l’autrice racconta che non ha mai avuto la cittadinanza ateniese e ha quindi sempre vissuto nella capitale «da ospite, non da proprietario», da meteco –, ma anche nella disposizione profonda, nel posizionamento nel pantheon degli studiosi. E, in quanto straniero, la sua inclinazione e la sua domanda smonterebbero il bozzetto di Aristotele scienziato e gli restituirebbero il primo posto sul podio degli umanisti.

La conferma più commovente della sincerità integrale di questa disposizione d’animo che mette Aristotele a confronto con il movimento del mondo e con la sua definizione impossibile, è che per lui la prima certezza da sradicare è quella relativa a noi stessi. La prima estraneità possibile si misura rispetto alla propria specie.

Non è un caso che una parte importante del libro di Claudia Baracchi ruoti intorno alla questione di che tipo di animale sia per Aristotele l’uomo. Perché siamo estranei a noi stessi? Perché non riusciamo a dire che cosa siamo, noi coincidiamo con la comprensione di ciò che siamo, siamo e non siamo, siamo eccentrici e sghembi rispetto al nostro essere, gli facciamo ombra, ne siamo i punti ciechi viventi.

Le definizioni possibili di umanità, sempre molteplici e aperte, costellano più o meno timidamente tutte le 232 pagine nel libro, ma ce n’è una in particolare che getta una luce più complessiva sulle altre e arriva intorno a metà del saggio, parlando dell’arte e della sua naturalezza: «può generare paura o trasporto sublime, apparente indifferenza o nervosismo sottotraccia», scrive l’autrice, «ma il modo di essere dell’essere umano è di per sé (e per tutti) estatico. È l’esistenza, lo stare-fuori (ek-). Prima di parlare di patologia si dovrebbe forse parlare del pathos – del nudo struggimento implicato dall’essere qui».

Al di là della chiusa lirica, il messaggio è chiaro, ed è che l’essere umano è una «struttura aperta», una forma convessa che per sua fortuna o suo malgrado è continuamente costretta ad affacciarsi sul resto, a guardarsi da fuori, a ritrovarsi esposta al mondo. È il significato etimologico dell’aggettivo estatico a descriverci pienamente, noi siamo ciò “che è fuori di sé”. Ed è qui che entrano in gioco da una parte l’etica, dall’altra la poetica. L’etica è uno sforzo di concrezione provvisoria della forma umana, una legislazione necessaria per «fare l’umano» (espressione bellissima), per stabilizzare il nostro movimento centrifugo in qualcosa di buono e dare un orientamento all’azione. La poetica, invece, è la scienza dell’imitazione, il repertorio infinito delle adesioni possibili al resto: se è vero che l’uomo è letteralmente “fuori di sé”, lo stare fuori si concretizza nell’accoglienza delle altre specie, delle altre vite. Senza guscio, siamo continuamente in cerca di una dimora, di un corpo che sia più accogliente del nostro, di un’idea preesistente da saccheggiare, di una soluzione che già c’è nella natura e che abbiamo il compito di tradurre per traghettarla dalla nostra parte dell’esistenza. Quaggiù nella civiltà.

A proposito di umanità, un tratto amabile del libro è che a volte, nonostante la trattazione sia sempre rigorosa e il tono decisamente formale, si sente un’emozione che corre sotto le pagine ed erompe.

In un solo punto questo fenomeno accade nella forma di un coinvolgimento diretto: se chi legge è stato attento, è l’unica volta in cui Claudia Baracchi dice io. Sta diagnosticando una malattia moderna, cioè il fatto che l’essere umano sia sempre meno adeso al suo desiderio e così, a differenza degli altri animali che passano il tempo a muoversi per soddisfare i propri bisogni, noi umani spesso non sappiamo più che cosa vogliamo. Abbiamo in qualche modo frantumato l’istinto. Non solo nel linguaggio, anche nella percezione: non siamo più corrispondenti alle nostre necessità, le abbiamo opacizzate sotto la complessità delle azioni possibili che la cultura ci offre. È parlando di questo argomento che l’autrice racconta in una decina di righe un unico aneddoto personale. È a lezione, sta spiegando l’eros di Platone, quando una studentessa sbotta dicendo: “Quale desiderio? Non sento niente”. Poi la ragazza argomenta confusamente il suo punto di vista, dopo si sgonfia e scoppia a piangere. Sostiene di aver perso la strada, ma non la strada per tornare a casa dopo un viaggio che l’ha portata lontano, la strada apparentemente più breve, più ovvia, quella per raggiungere il centro di sé, e per guardarsi dentro.

«Il silenzio del desiderio» appare qui come un fatto contemporaneo, come un tratto dello spirito del tempo. In realtà, leggendo le pagine di questo Aristotele e portando alle estreme conseguenze la tesi dell’autrice, cioè credendo con lei che per il filosofo l’uomo possa essere “ciò che è fuori di sé”, «il silenzio del desiderio» appare come una conseguenza logica e sempre valida del vociare dei desideri. Ciò che in apparenza sembra un silenzio è in realtà il bisbiglio di un coro, non un’assenza del desiderio, ma una sua moltiplicazione. Forse, se soprattutto adesso non sappiamo che cosa vogliamo, è solo perché soprattutto adesso siamo vicini alla nostra complessità reale, che si misura nella compassione multipla e simultanea che abbiamo verso le altre cose che esistono. E chiunque sia in vita sa che il prezzo da pagare per la compassione è alto, persino quando si tratta di patire insieme a un’unica altra creatura, una alla volta.

Allora, se è vero che, come scrive benissimo Claudia Baracchi, il desiderio è «ciò che convoca la vita intera a trovare il suo disegno», un coro di desideri corrisponde a una pluralità di immagini e di forme: è questa orchestra magari difficile da dirigere, ma certamente più viva, in ottemperanza col pensiero dell’Aristotele nuovo e straniero.

Tra le altre trovate notevoli del saggio si possono segnalare gli spazi dedicati al concetto intraducibile di lògos e a quello altrettanto arduo di nous, la cura nel raccontare il modo in cui l’erede è giunto fino a noi, le parole spese per mostrarci le strategie arabe di traduzione e lettura del pensiero aristotelico, la decostruzione del cosiddetto sistema e i suoi ordinamenti possibili, la luce gettata sul rapporto di stima reciproca che intercorreva tra il maestro e l’allievo – Platone e Aristotele. Il tutto è scandito in paragrafi più o meno brevi, dai titoli chiari ma non impoetici.

Alla fine, quel che traspare, è un grande amore per l’eredità in questione e uno sforzo sincero, non intellettualistico, di darle una consistenza e un calore.