Perdita e meraviglia alla fine del mondo

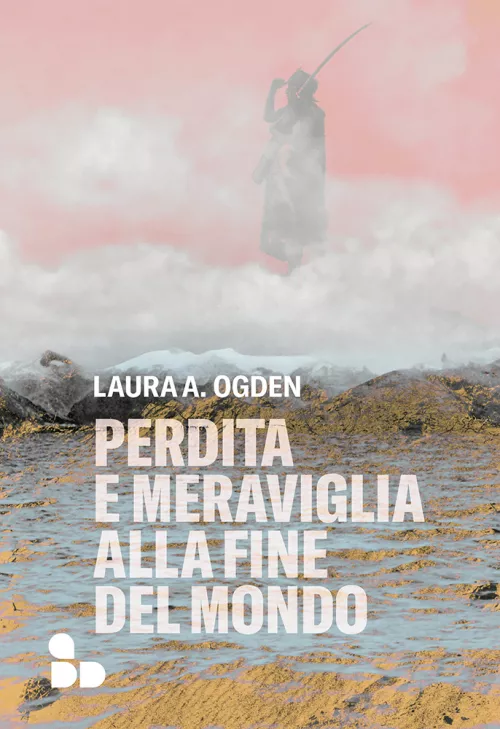

Questo libro di Laura A. Ogden parla della fine del mondo. Soprattutto in senso geografico, però: i suoi studi di antropologa si sono concentrati in particolare su quella zona del pianeta che prende il nome di Terra del Fuoco, e che viene spesso dipinta come l’ultimo avamposto umano prima del nulla, del prevalere dei ghiacci, l’inizio dell’Antartide. La copertina, che è interessante, rende l’idea: osserviamo una stratificazione di regioni che sfumano tra loro e che si potrebbero definire confusamente roccia, acqua, terra, nebbia, cielo, con una sola figura umana – di vedetta – che svetta sullo sfondo.

La prima scoperta che si fa, leggendo la riflessione di A. Odgen, è che la fine del mondo non è poi così vicina, ma questa volta secondo i due versanti del senso: la Terra del Fuoco non è così vicina perché Odgen si impegna a smontare tutta una serie di immagini stereotipate che il turista occidentale si potrebbe essere costruito su quella zona, ma la fine del mondo non è così vicina anche perché – dall’inizio alla conclusione – questo studio è come pervaso da una speranza climatica e cooperativa.

Quest’ultimo è un punto che merita di soffermarcisi un poco più a lungo: uno dei filoni di pensiero e di ricerca che attraversano il lavoro dell’antropologa riguarda gli effetti che il colonialismo ha avuto sui territori che studia. E Odgen è una giudice severa, costantemente attenta nel suo lavoro a non escludere la gente locale e le popolazioni indigene degli yagán, selk’nam e kawésqar che continuano a vivere lì, eppure nella sua trattazione non c’è nessun astio, nessun risentimento profondo, nessuna lamentela, solo la volontà di capire più a fondo, e di rappresentare in maniera verosimile la complessità dell’ecosistema. La tonalità emotiva che percorre le pagine e che la copertina rende bene si ritrova già nelle primissime righe: «le isole dell’arcipelago fuegino sono frammenti di terra che si sono staccati dall’estremità meridionale del continente americano. Li associo mentalmente a dei cimeli di famiglia, alla loro vulnerabilità nelle mani del non curante» e poco più avanti: «le isole della Terra del Fuoco a stento sopravvivono al turbolento matrimonio degli oceani Pacifico e Atlantico».

Chiunque abbia svuotato una casa di famiglia fa fatica a non immedesimarsi nello sguardo di Odgen, che opera questa stranissima associazione tra una manciata di isole e gli oggetti privati di qualcuno che non c’è più: sono oggetti che inevitabilmente devono finire nelle mani di altri, perché nessuno può sopravvivere se ospita dentro di sé tutto il passato, o l’intera mobilia dei parenti scomparsi nella sua piccola casa. Ecco il genere di tenerezza produttiva che irradia i capitoli. In quanto a lei, Laura A. Odgen abita da un’altra parte, in New Hampshire, dove insegna antropologia a Dartmouth College.

Al profilo frastagliato e frammentario della Terra del Fuoco assomiglia anche il design di questo libro: per certi versi ricorda un diario, la trattazione non è continuativa, ma suddivisa in brevi capitoli e paragrafi che alternano il racconto di alcune figure centrali alle descrizioni del lavoro di Odgen e dell’ambiente fuegino.

Un ruolo di primo piano è certamente occupato dalla narrazione di Charles Wellington Furlong, di cui Odgen ha studiato e dragato l’archivio: Charles è stato un esploratore e archivista dalla vita molto avventurosa. Nato nel 1874, amico di Teddy Roosevelt e Herbert Hoover, tra le altre cose ha scoperto il relitto della fregata americana Philadelphia, è stato campione di rodeo, e massimo esperto della Terra del fuoco. Dall’autrice apprendiamo che ha scritto dettagliatissimi diari illeggibili delle sue imprese, e scattato svariate foto (anche la copertina del libro è la rielaborazione grafica di una di queste).

Oltre a tratteggiare con un certo distacco critico il personaggio di Furlong, la sua fierezza nord-americana e il suo approccio imperialistico, Laura Odgen tesse gradualmente, di capitolo in capitolo, la storia delle sue foto.

Alcune di esse furono rubate a Furlong e trasformate in cartoline del luogo: la maggior parte delle immagini della Terra del Fuoco che circolano nel mondo tutt’ora sono state create da lui.

Era un discreto pittore e aveva un talento per la composizione, così i suoi rullini, nonostante la parzialità, restano un buon modo per mostrare qualcosa del volto fuegino.

Da un certo punto in poi della trattazione, per correggere l’etnocentrismo di Furlong, l’antropologa adotta un accorgimento piuttosto brillante: la tecnica della dualphotography, ovvero l’accostamento delle foto di Furlong a un possibile controcampo. Per esempio, accanto a tre uomini yagán fotografati da Furlong in pelliccia, Odgen mette un’istantanea di Charles e dei suoi aiutanti vestiti con larghi pantaloni e alti stivali, mentre stanno appoggiati al sole sulla parete di una casa in muratura.

È un procedimento che Tristan Zand ha incorporato in una applicazione per iPhone per un motivo tutto diverso, cioè per non escludere sempre il fotografo dalla foto, ma Odgen usa la doppia fotografia con un intento preciso, cioè sottolineare la distanza tra l’osservatore (Furlong) e i soggetti osservati.

È un esercizio metanarrativo, che ha lo scopo di chiarire in maniera immediata le caratteristiche del fotografo rispetto all’oggetto ritratto: un maschio bianco americano che fotografa una popolazione indigena. E dare questa indicazione senza giudizio, senza rinunciare ai preziosi scatti di Furlong.

Accanto a questi capitoli sulle figure cardine della vicenda che oramai Odgen condivide con la Terra del Fuoco, non mancano alcuni brevi affacci più poetici, che hanno lo scopo di allargare lo sguardo sul paesaggio: uno dei più vividi riguarda il fango. “Uomini di fango” era l’epiteto con cui le popolazioni autoctone chiamavano i conquistatori, ma Odgen dedica tre pagine a scardinare la visione negativa che abbiamo del fango, a descrivere questa materia come: «la versione terrestre della resistenza», «il fango è anche un progetto di vita. Sfidando i nostri assunti di base su cosa sia di fatto l’esistenza, il fango pullula di vita solforica e anaerobica», e poi «nella sua forma solida il fango genera architetture della vita e della perdita». Una ulteriore caratteristica del fango è il suo «formidabile potenziale» per cui è sì un contenitore di tracce, ma queste tracce vengono cancellate e si rimescolano con il resto al primo forte temporale. Al di là delle belle descrizioni, questa visione del fango è interessante soprattutto se la si lega alla spiegazione che Odgen fa, altrove, di che cosa sono le «pratiche di iscrizione», cioè le tecniche con cui un dispositivo come il colonialismo mette in pratica le sue rivendicazioni territoriali.

Nel fango scompaiono le orme, è impossibile affermare chi è passato prima, o quale strada ha percorso, non si può costruire. Il fango resta sempre e per tutti un pianeta alieno e non conquistabile – per tutti eccetto le specie che lo abitano e lo perpetuano con la loro vita.

Adesso, però, è il momento di parlare dei castori, che a dire il vero rappresentano una delle presenze più forti di questo libro.

Nella Terra del Fuoco i castori sono un’infinità, così tanti che Laura A. Odgen si domanda se sia lecito o meno eliminarli. La riflessione su questo punto è disseminata in vari punti, ma per riuscire a rispondere alla domanda bisogna cercare di capire il perché di tutta questa concentrazione di castori. Nel 1946 il pilota canadese Thomas Lamb catturò alcuni pregiati esemplari di castoro in Canada: erano pochissimi e le loro pellicce venivano considerate estremamente lussuose. I castori sbarcarono prima in treno a New York, dopo in aereo a Miami dove, a furia di mangiare i contenitori in cui venivano trasportati, furono puniti con un’esportazione nella Terra del Fuoco. Vi giunsero a bordo di un clipper, una grande nave mercantile. Arrivati alla fine del loro viaggio di deportazione, i castori si trovarono benissimo e proliferarono, anche perché nel frattempo le loro pellicce avevano perso di interesse per il pubblico nord-americano, sostituite da quelle più morbide di visone. I castori erano finalmente liberi di moltiplicarsi, nella foresta e dopo nelle praterie. Fine della storia.

A parte l’inequivocabile simpatia che nutre per i castori, il motivo più serio per cui Odgen la racconta è che ci permette di guardare ai castori come «soggetti diasporici», una specie che non è stata responsabile della sua sfortuna, ma anzi è stata completamente succube di chi, di volta in volta, ha deciso della sua utilità o inutilità. Il ragionamento dell’antropologa è più raffinato di così, ma le ultime pagine del libro sono dedicate a raccontare alcune operazioni di sensibilizzazione sul destino dei castori, che Odgen ha messo in atto con le sue colleghe Christy Gast e Camila Marambio, e che vengono dall’arte performativa. Se Laura ha accolto con iniziale di scetticismo questo stile di lavoro «indisciplinato» che fondeva lo studio antropologico con il video, l’arte e la danza, dopo ha iniziato a crederci con convinzione. Indossare dei giganteschi costumi da castoro – un’idea che poteva apparire kitsch e ridicola – ha mostrato a Christy e Camila che è possibile pensare ai castori non solo come architetti e muratori, ma soprattutto come animali «desiderosi di alberi». Anche qui, il meccanismo è il medesimo: seguire sempre la stessa narrazione, ma adottare un altro punto di vista.

Per il resto, il libro di Odgen è una scampagnata piena di curiosità, intervallata da tributi a colleghi, amici e maestri, come Jacques Derrida e Anne Chapman. Tra le cose più strane che si apprendono, per esempio, c’è il proliferare in Nord America dei corsi di prepping, tecniche per procacciarsi il cibo da soli, come se si fosse prossimi – appunto – alla fine del mondo. Di certo perdita e meraviglia accompagnano tutto il viaggio e, se un insegnamento generale traspare, è che queste due cose si possono ritrovare sempre, a condizione che si sia disposti a una briciola in più di sforzo. A mettersi nei panni degli altri.