Cavalli e altri erbivori

Una popolazione insolitamente numerosa di cavalli, asini, zebre ha attraversato nell’ultimo quindicennio le praterie dell’arte italiana, in coincidenza con una riflessione diffusa (e perplessa) su caratteri e specificità dell’arte nazionale: per più versi, questa la tesi del presente saggio, la popolazione di erbivori corrisponde al dibattito su “attualità o inattualità” del modello avanguardistico e costituisce un caustico traslato del dibattito giornalistico sul “declino” italiano, ampiamente trattato dalle maggiori testate nazionali.

Esemplifichiamo. In anni recenti, Paola Pivi ha spinto una coppia di zebre a dislocarsi sulle nevi del Gran Sasso e un asino a smarrirsi nelle acque di Alicudi (figure 1, 2). Inoccasione della prestigiosa personale dedicatale nel 2006 dalla Fondazione Nicola Trussardi, a Milano, ha raccolto nei grandi spazi abbandonati dei magazzini della Stazione di Porta Genova un insieme eterogeneo di animali dal manto (o dal piumaggio) candido (fig. 4). Tra questi cavalli e lama. In entrambi i casi l’artista sembra essersi proposta interventi che pongano enfasi sull’assenza di necessità dell’opera d’arte: l’inversione di habitat è tanto dispendiosa quanto insensata. Sfarzo, capriccio, isteria, onirismo, prossimità al mondo della moda, inventività in assenza di progetto storico e sociale sono peraltro i caratteri che due curatori particolarmente in auge in ambito internazionale, Francesco Bonami e Massimiliano Gioni, indicano come residui per l’arte italiana, pronti a affiancare in questo le strategie del più influente gallerista, il milanese Massimo De Carlo (fig. 3).

Venuta meno la plausibilità di opzioni moderniste eroico-politiche, le stesse che caratterizzano tra secondi anni Sessanta e anni Settanta la generazione dell’Arte Povera, dequalificatesi rapidamente le opzioni citazioniste dei primi anni Ottanta, la generazione giunta a notorietà tra la fine degli anni Novanta e il decennio successivo commenta in modo ironico e distaccato la crescente marginalità della cultura italiana nel contesto globale: questo possiamo affermare considerando il caso di Pivi. Non sorprende che un pittore come Enzo Cucchi, tra gli esponenti storici della Transavanguardia, replichi all’asino di Pivi con qualche irritazione, rivendicando la rustica tenacia dell’asino e la sua congenialità agli universi santi e contadini della pittura, proclamati perenni. In un dipinto-installazione del 2005, esposto al Centro di arte contemporanea Quarter di Firenze, Cucchi dipinge un mulo monumentale su una palizzata e gli dà per cibo l’intero repertorio della storia dell’arte italiana: il sacco di biada è provocatoriamente dipinto tricolore, quasi per un partito preso di orgoglio neo-futurista.

Muli de-egemonici

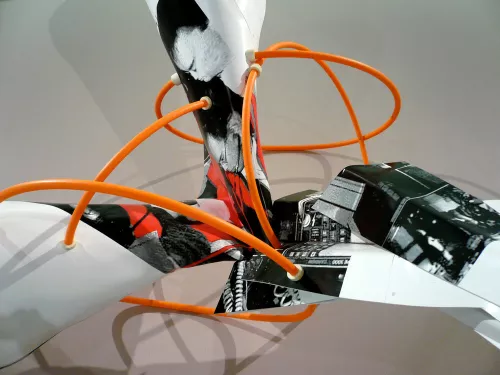

La sfida del mulo di Cucchi, per metà vernacolare, per metà sagacemente cosmopolita, si rivolge al sistema dell’arte internazionale: contesta gli eccessi ideologici di agende postcoloniali, sociologiche, di gender - neoconcettuali in genere - avvertite come antropologicamente estranee all’artista latino, incoraggiate invece dalla comunità globale e dalla componente egemone al suo interno, angloamericana. Cucchi non è peraltro il solo a rivendicare l’eredità primo-novecentesca e un atteggiamento baldanzosamente nativo, anche se solo suoi (e degli artisti a lui vicini in termini di biografia) sono entusiasmo e confidenza nelle risorse della tradizione nazionale. A partire dal 2007 Boccioni è diventato il tema di una nuova serie di lavori di Diego Perrone, coetaneo di Pivi e pure legato alla galleria di De Carlo (fig. 5): il riferimento al più celebre e tragico tra i futuristi, impegnato nella creazione di un’avanguardia italiana credibile e competitiva in ambito europeo, cade in Perrone in opere monumentali e autoparodistiche, subito riprese, tra ingenuità e malizia da export, da artisti più giovani nel proposito di un’efficace connotazione identitaria a livello internazionale.

Sono almeno due le composizioni futuriste che possono essere considerate all’origine della fortuna del motivo equestre contemporaneo: la Città che sale di Umberto Boccioni, dipinto nel 1910, oggi al Museum of Modern Art di New York, e il Cavaliere rosso di Carlo Carrà, del 1913. Sia la Città che sale che il Cavaliere rosso interpretano in chiave mitica la storia italiana primo-novecentesca e ne danno una versione leggendaria, in qualche modo messianica: il paese è atteso da un grande compito, conosce un’impetuosa trasformazione, l’artista (il cavaliere) è interprete designato del cambiamento sociale e culturale. Per cogliere la longevità del tema, tuttavia, dovremo considerare almeno due altre opere appartenenti alla seconda metà del secolo, non meno fortunate delle precedenti: i Cavalli di Jannis Kounellis (1969) e Novecento di Maurizio Cattelan (1997), cavallo in tassidermia conservato al Castello di Rivoli di Torino. È a partire da queste due installazioni che si sviluppa un acceso dibattito sull’eredità dell’avanguardia: dibattito cui opere quali quelle già introdotte di Pivi, Perrone, Cucchi prendono parte a loro modo, argomentando da posizione di volta in volta diverse e perfino opposte con racconti, titoli, figure.

La Terra vista dalla Luna (traumi dell’espatrio)

Potremmo iniziare dalla conclusione: Novecento di Cattelan è un pastiche (anti)poveristico, per meglio dire la parodia dei Cavalli di Kounellis, cui rimanda e di cui per più verso si impossessa nella memoria dello spettatore come di un fatidico alter ego caricaturale (figg. 7; 8).

Novecento, conosciuta anche come La ballata di Trotsky e stilizzata in senso internazionalista da questo suo secondo titolo, è legata a polemiche intergenerazionali situate e ben situabili in Italia, polemiche cui, lo ricordiamo, Cattelan dedica di fatto un’intera mostra, quella stessa che tiene al Castello di Rivoli, tempio dell’Arte Povera, nel 1997. La sua accusa alle neoavanguardie nazionali degli anni Sessanta e Settanta, in tale occasione, è esplicita (nell’istallazione Less than ten Items, che invita i visitatori a fare la spesa al museo con banali carrelli da supermercato): movimenti e opere generati da spinte protestatarie sono stati accolti e neutralizzati dal mercato per il loro stesso successo. Gli artisti già eroi sono stati ridotti a pupazzi, beniamini, gadget.

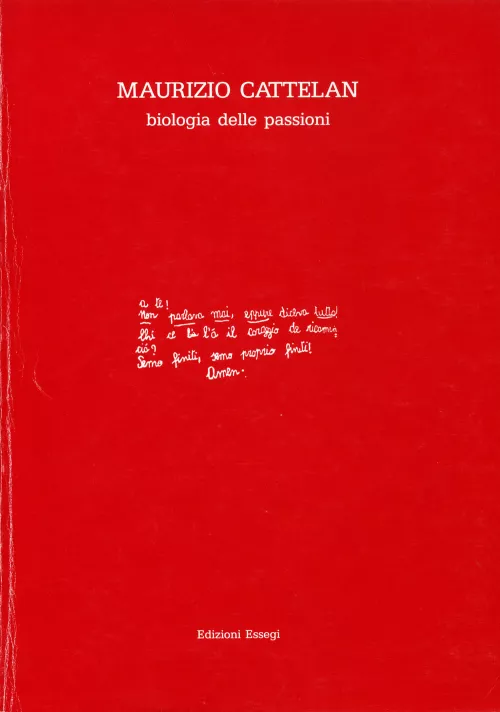

Sin dalla prima fase della sua attività, Cattelan è solito riferirsi alle retoriche poveriste in termini acidi e sentimentali, irridendo il cheguevarismo di manifesti come gli Appunti per una guerrilla di Germano Celant (1967) e fingendo di rimpiangere l’intransigente fiducia degli artisti nella propria rilevanza politica e sociale. In occasione della prima mostra, tenutasi alle gallerie Fuxia di Verona e Neon di Bologna e alla Loggetta lombardesca di Ravenna nella primavera del 1989, Cattelan cita in copertina di catalogo un passaggio della sceneggiatura del film La terra vista dalla luna di Pier Paolo Pasolini (1967), sceneggiatura elaborata in forma di fumetto (fig. 9). L’affermazione pasoliniana “semo finiti, semo proprio finiti!”, scelta da Cattelan a mo’ di epigrafe, rimanda nelle intenzioni dell’artista all’Italia di fine anni Ottanta, la consunzione delle ideologie, la perdita di autorevolezza e rigore morale della classe dirigente, l’esaurirsi delle spinte civili che avevano caratterizzato la stagione dei movimenti. Lo stesso catalogo riporta in coda, a mo’ di appendice, un breve testo di Alessandro Mendini, architetto e designer al tempo vicino a Achille Bonito Oliva: l’omaggio rivela la vicinanza dell’artista a quanti, in Italia da circa un decennio, operano per una messa in mora dell’eredità modernista, adottano strategie eclettiche, dislocano linguaggi in modi che la pubblicistica corrente etichetta come “postmoderni”. Il cavallo appeso di Cattelan è a tutti gli effetti una “veduta d’Italia” - lo sono numerose opere dell’artista, anche se prive dell’affettuosa ironia o dell’indignazione caratterizzanti il genere negli anni Sessanta e Settanta - ma non sbaglieremmo di molto se considerassimo Novecento allegoria di una diminuzione avvertita e elaborata in termini antropologici, il trauma culturale di un artista italiano (di sottocultura cattolica e contadina) proiettato sulla scena globale. Il complesso di inferiorità del migrante provinciale si riversa su eroi fiabeschi del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, eroi del Piccolo Mondo Domestico, numi strapaesani e del cortile di casa - galli, asini, cavalli; in seguito pontefici - e li invalida (li “tradisce”, per citare Bonito Oliva) in modi ora buffi e corrosivi ora patetici, esplorandone, perfino assaporandone il fallimento minoritario. La consapevolezza di una specificità forse non semplicemente autobiografica ma storica e sociale pervade in modo acuto le opere di Cattelan, in parallelo all’affermazione crescente e alla disponibilità di platee sempre più globali, da Milano a Londra a New York: l’incontro|scontro tra culture - campagna|città, provincia|metropoli, Sud|Nord, mondo latino|mondo anglosassone, povertà|capitale - ha momenti drammatici, risolti però grazie a un funambolico intreccio di autocommiserazione e ironia (per lo più senza che il modello maggioritario sia posto in questione).

Cavalli e cavalieri

Considerati commento e metafora dell’effervescente scena artistica internazionale contemporanea, avvicinati in termini di “avanguardia”, spesso introdotti dal confronto con le installazioni con animali vivi di Richard Serra, i dodici cavalli portati al pascolo da Kounellis all’Attico nel gennaio del 1969 da Kounellis raccontano in realtà una storia diversa: ampliano una conversazione tra artisti e pittori che si tiene a Roma e ha come interlocutori privilegiati un artista, Mario Schifano, e uno storico dell’arte, Maurizio Calvesi, autore del volume di studi futuristi forse più influente pubblicato in Italia nella seconda metà del Novecento, Le due avanguardie.

Attratto sin dall’inizio del decennio da insegne di strada e frammenti di vernacolo figurativo (nella tradizione del futurismo milanese e toscano non meno che sull’esempio di Jasper Johns), Kounellis pittore è in cerca di narrazioni locali, rotture o dislocazioni regionalistiche del modello New Dada. A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta sperimenta la tecnica dell’installazione moltiplicando riferimenti naturalistici, variando su narrazioni edeniche e di viaggio, esponendo animali vivi. Se confrontato con Pino Pascali, riferimento elettivo al tempo della giovinezza, attinge con minore frequenza a repertori mitico-geografici mediterranei, ma certo il mare, il fiore, il canto degli uccelli, la gabbietta matissiana compongono, nelle installazioni immediatamente precedenti a Cavalli, un repertorio affettivo da pittore di luce e classicità mediterranee, sia pure in modo non esclusivo, per frammenti.

Cavalli rende omaggio a una tradizione illustre, che dal primo Rinascimento sale a Boccioni e Carrà futuristi, al de Chirico tra le due guerre, a Lucio Fontana ceramista: la grande composizione con cavalli e cavalieri, la scena di battaglia, la marina classico-arcaica con puledri selvaggi.

Correttamente, nella pubblicistica corrente, si rileva che l’immagine scelta e autorizzata dall’artista per la documentazione dell’installazione è sempre la stessa, connotata da prospettiva centrale e equilibrio compositivo: un’immagine che riflette predilezioni da pittore di scuola classica. Al tempo stesso i testimoni dell’evento, più volte riproposto in seguito dall’artista, non mancano di riportare ricordi molto vividi: l’irritabilità degli animali, il senso di pericolo per l’eccessiva vicinanza tra animali e persone, l’odore sin troppo penetrante di escrementi, paglia, cavalli. L’installazione risponde a propositi di eccesso, instabilità, dismisura: accompagna gli accumuli, prefigura le compressioni o le fiamme che di lì a poco consolideranno l’attività dell’artista in termini di performance politica e profezia. Proprio in questo senso acquista validità il riferimento al cavallo che Boccioni dipinge al centro della Città che sale: elusivo quanto al proprio significato, il grande stallone demonico è allegoria di forze liberate dalla moderna città, dall’intreccio di industria capitalistica e nuovi soggetti sociali, e costituisce un tentativo per così dire in extremis, da parte di Boccioni, di tradurre in mito la società contemporanea avvalendosi del repertorio classico, destrutturando il monumento equestre. “Il poeta”, aveva scritto Filippo Tomaso Marinetti nel 1909 in Fondazione e Manifesto del futurismo, introducendo un’immagine-tipo di artista italiano trascinante e taumaturgico, “deve spendersi con ardore, splendore e generosità, per suscitare il fervore entusiastico degli elementi primordiali... Non c’è bellezza se non nella battaglia. Nessuna opera d’arte senza un carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un attacco violento a forze sconosciute, per ridurle e prostrarle al cospetto dell’uomo”.

Ossigeno, ossigeno!

Nella primavera del 1969 si aprono le grandi collettive del Kunstmuseum di Berna (When Attitudes become Form, a cura di Harald Szeeeman) e dello Stedelijk Museum di Amsterdam (Op losse Scroeven, a cura di Wim Beeren e Edy de Wilde), che introducono al pubblico dell’arte contemporanea la generazione concettuale, poverista e anti-form: Kounellis espone in entrambe le occasioni. Nel dicembre 1968 si è tenuta la mostra 9 at Leo Castelli, a New York. In estate si terrà Prospekt ’69 a Düsseldorf. Se il contesto spinge a una rapida internazionalizzazione di orientamenti e linguaggi, è tuttavia mio proposito affermare che Cavalli si riferisce a una scena italiana, non importa se visibilmente sollecitato dall’installazione con animali vivi di Serra. Esiste un artista vivente, nella prospettiva del Calvesi di Le due avanguardie, che riattiva l’eredità futurista intrecciandola in modo virtuoso all’attualità Pop, tornando a interpretare una specificità (se non un primato artistico) italiano in anni di roventi polemiche sull’affermazione internazionale dell’arte americana: Mario Schifano. “Il quadro comunica liberamente con la vita, interferisce nel suo flusso”, scrive Calvesi nell’introduzione del 1966. “Tutto ciò porta la pittura sull’orlo di una dissoluzione... Al tempo stesso la pittura ne riceve nuovo ossigeno”. In stretto rapporto con gli artisti romani e i galleristi di riferimento, il critico conosce bene la situazione contemporanea. A pochi mesi di distanza dall’esposizione Fuoco, immagine, acqua, terra, da lui curata alla galleria L’Attico di Roma, sa che l’esperienza delle prime avanguardie non è ripetibile, si sono modificati contesti e ruoli sociali. “Ciò che fondamentalmente diversifica la seconda [avanguardia] dalla prima è il fatto di avere alle spalle l’esperienza multiforme e in qualche caso già esauriente della prima; onde la finalità della provocazione, della sorpresa, dello scandalo, o infine la polemica contro le presunte finalità costituite dell’arte tradizionale sono o dovrebbero essere assenti”. Resta però l’istanza primaria, la “vita”, cui accostarsi al di là e contro “programmi ideologici o vagheggiamenti puro-visibilistici”. È qui che l’attività di Schifano assume rilievo maggiore: nel rifiutare quanto, della Pop americana, è “feticistico e provocatorio, spavaldamente quantitativo,... la condizione più esterna, e, logicamente, più soggetta a usura”, per giungere a incontrare “le forme come puri fenomeni”, lasciando che queste si manifestino in modo sorgivo: nel riproporre, in altre parole, il tema della joie de vivre. È qui, ancora, che i Cavalli di Kounellis incontrano le aspettative dell’ambiente romano di una risposta europea, italiana, latina alla “provocatorietà” Pop, al ripristino di interesse per la “realtà”: sul piano dell’”Ossigeno, ossigeno” invocato da Schifano nei dipinti di una celebre serie iniziata nel 1965, citata da Calvesi nel passaggio appena citato.

Schifano aveva iniziato a dipingere la serie Ossigeno, ossigeno in uscita dalla serie dei monocromi, concentrandosi su paesaggi, spesso italiani, avvicinati in maniera selettiva e frammentaria, rivendicando un interesse per il mondo, la narrazione, gli elementi naturali in aperta polemica con le richieste del mercato internazionale e le aspettative di Ileana Sonnabend, per qualche tempo interessata ad aprire una galleria a Roma (ex moglie di Leo Castelli, Sonnabend chiede a Schifano di continuare a produrre monocromi. L’artista preferisce invece dipingere “paesaggi” e altri motivi e sganciarsi dal rapporto di collaborazione). Calvesi parla, al riguardo di Schifano, di un’arte “di reportage”, e la definizione, riduttiva se intesa in senso documentaristico, è in qualche modo calzante se riferita al diario di viaggio, il racconto d’autore, l’emozione. Importa osservare che la serie Ossigeno, ossigeno prelude all’altra del Futurismo rivisitato, di poco successiva – Schifano vi lavora dal 1967 – pronta a rilanciare l’avanguardia primo-novecentesca italiana in chiave post-Pop, sul piano del coinvolgimento esistenziale, della giovinezza “ebbra”, del rifiuto di programmi e “ideologie”. “La sortita nelle poetiche della ‘sospensione’ o più in generale del cosiddetto disimpegno”, conclude Calvesi, commentando, con l’attività di Schifano e Pascali, quella meno affermata di Kounellis, “è stata in sostanza l’unica soluzione realistica e produttiva della crisi” informale.

Letture

Sui confronti tra scena artistica italiana e internazionale si può vedere ad esempio Carolyn Christov-Bakargiev, in Arte Povera, Phaidon, London 1999, pp. 33, 109; Robert Lumley in Spaces of Arte Povera, in From Zero to Infinity, catalogo, Tate Modern, London | Walker Art Center, Minneapolis | The Museum of Contemporary Art, Los Angeles | Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D. C., 2001-2003, Cantz, Ostfildern 2001, p. 49. Al tema sono dedicati numerosi contributi del recente Il confine evanescente, a cura di Gabriele Guercio e Anna Mattirolo, Electa|Maxxi, Milano|Roma 2010.

Maurizio Calvesi, Le due avanguardie, Lerici, Milano 1966; ristampa Laterza, Bari 1991