Sopravvivenze della scena / “Cellula”, sopravvivenze della scena

La cellula, l’anatomia, la scena e il cosmo. Un istantaneo, fulmineo salto di piani dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande che svela, già a un primo sguardo, tra titolo, sottotitolo e immagine di copertina, l’incommensurabilità dell’intreccio che il volume di Enrico Pitozzi ed Ermanna Montanari – uscito lo scorso giugno per i tipi di Quodlibet – intende evocare e proporre.

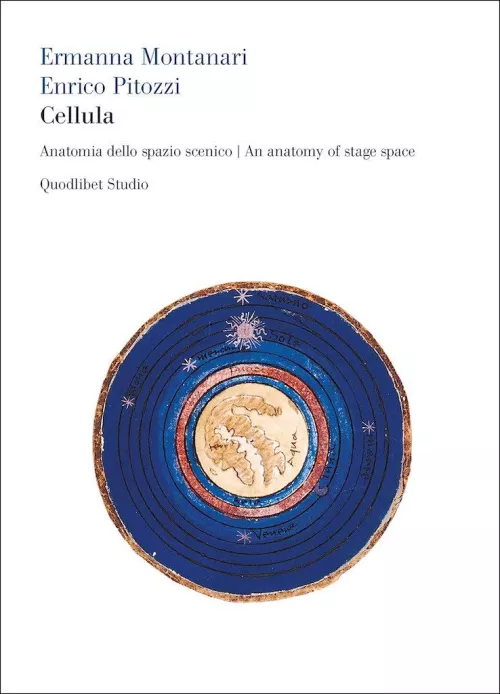

Cellula è elemento primo, nucleo di possibilità, promessa di forma, corpo in potenza. L’anatomia, invece, è già indagine sul corpo formato, aggregato di cellule, perlustrazione del realizzarsi e dell’imporsi di una possibilità su tutte le altre. Ma la specificazione ci dice che quel corpo di cui si tenta l’anatomia è spazio scenico, l’intera scena come corpo, insomma, il luogo in cui ogni possibilità è rimessa in gioco, richiamata in causa per mettere in discussione e in crisi il già costituito, il mondo per come lo conosciamo. Per smentirne le apparenze e manifestarne origini ed essenze. Ed ecco che, ancora in copertina, dalle parole del titolo e del sottotitolo che abbiamo osservato fin qui, si genera l’immagine: non quella che ci si aspetterebbe – nessun diretto riferimento allo specifico teatrale – bensì il cosmo intero, custodito e racchiuso in un’illustrazione circolare del ’400. Un’illustrazione che sembra simulare al contempo proprio la raffigurazione di una cellula, sezionata a rivelare i propri strati, membrane e reticoli e dunque a svelare come quel salto di piani sia in realtà un movimento circolare che annuncia, così, l’essenza primaria del libro: cellula e cosmo, a ben guardare, come la medesima cosa.

Cinque esempi di fotografie di scena del Teatro delle Albe, tratti ciascuno da un differente opus di Cellula, foto di E. Fedrigoli, M. Buscarino, M. Caselli Nirmal.

Se la cellula è cosmo in potenza e il cosmo è cellula in atto, ci sono modi d’interrogare il mondo che non cercano risposte nei fatti, negli avvenimenti, nel contingente, in ciò che è già stato e non sarà più, ma che si rivolgono, piuttosto, a ciò che ha reso possibile quel contingente, quegli avvenimenti e quei fatti, alle loro condizioni di possibilità. Un’interrogazione che dal cosmo univoco sappia ricavare la potenzialità plurale della cellula. Torna alla mente il Daniele Del Giudice di Atlante Occidentale, laddove scriveva che, per vedere davvero, “ci vogliono grande intenzione e grande energia, prima e dopo, perché ciò che è stato prodotto per poterlo vedere non lo si vede mentre accade: si vede prima come intenzione, si vede dopo come risultato”. Indagare dunque il risultato, l’universo già vivo e organizzato, la sua forma già conclusa e manifestatasi, per poter arrivare a vedere davvero le intenzioni, ossia il nucleo di forze e di possibilità da cui è scaturito, nell’assenza di ciò che è stato prodotto nel corso del suo effettivo accadere.

Ed è nell’altra, equivalente identità che Enrico Pitozzi ed Ermanna Montanari intessono con quella tra cellula e cosmo per dare forma a questo loro Cellula. Anatomia dello spazio scenico, che appaiono ancor più evidenti questa assenza di ciò che si vorrebbe davvero vedere e la conseguente necessità di rivolgersi agli esiti per risalire alle sue forze originarie. L’identità tra le tracce disseminate dalla scena teatrale e le dinamiche interne dalle quali quest’ultima scaturisce, le direttrici che governano i suoi processi, gli strati e i giacimenti che ne custodiscono tensioni e potenze fondamentali. Il cosmo intero come archivio di segni in grado di rivelarci qualcosa dei sommovimenti nascosti che l’hanno reso ciò che è e l’archivio teatrale come equivalente luogo in cui i resti e i frammenti possono avere la capacità di dirci delle cellule che li hanno generati.

Ogni discorso sul teatro è d’altronde, in un certo modo, discorso sull’archivio, dal momento che il tempo in cui esso germoglia è il tempo in cui l’atto che lo costituisce è già svanito, è già stato archiviato nella memoria, sia essa il ricordo di chi ha potuto assistervi o prendervi parte o l’archivio comunemente inteso. E se ogni discorso intorno al teatro è in fondo possibile esclusivamente nel suo intreccio con le modalità in cui si rende possibile questo paradossale depositarsi di memoria, questo preservarsi del ricordo di ciò che è stato presente, divengono fondamentali la domanda e le possibili risposte sulle strategie più efficaci per costituire un simile archivio e, soprattutto, per interrogarlo. E in anni nei quali le riflessioni intorno all’organizzazione e alla natura dell’archivio teatrale richiama un’attenzione sempre maggiore e nei quali è, di conseguenza, sempre più necessario riconsiderane l’essenza nel modo più adeguato, Cellula rappresenta una delle risposte maggiormente incisive e potenti di una simile riconfigurazione, una delle modalità più inedite e seminali di leggere il teatro e al contempo il suo lascito, i suoi resti, le sue tracce.

Un percorso che si dipana all’interno dell’archivio teatrale delle Albe – la storica compagnia fondata a Ravenna quasi quarant’anni fa da Ermanna Montanari, Marco Martinelli, Marcella Nonni e Luigi Dadina – per sollecitarlo a partire da ciò che di realmente vivo custodisce. Percorso strettamente intrecciato a quello di Acusma, il precedente libro dedicato da Pitozzi al lavoro della compagnia ravennate, uscito nel 2017 sempre per Quodlibet. Se quello si poneva, potremmo dire, come anatomia della dimensione sonora del Teatro delle Albe – in particolare della via in esso segnata dalla poetica di Montanari e Martinelli –, Cellula ne integra l’indagine con la dimensione visiva, con la consapevolezza, in entrambi casi, di un’inscindibilità tra i due discorsi e tra i due piani. O, meglio, di come dispiegando l’uno si manifesti l’altro e viceversa. Così, centinaia di scatti relativi al lavoro quarantennale di Montanari e Martinelli organizzano Cellula come insieme d’atlanti d’immagini radunate intorno a cinque differenti nodi. Cinque direttrici che non si pongono come tematiche, tracciati di senso e di significato che attraverserebbero gli spettacoli, ma piuttosto come modi d’essere che li rendono possibili, catalizzatori di potenze che danno loro forma attraverso l’atto teatrale.

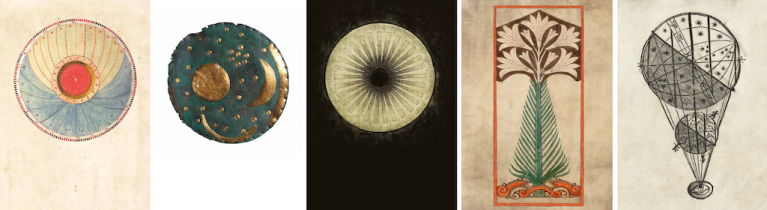

Le cinque immagini che introducono rispettivamente ciascun opus di Cellula.

Ciascuna sezione del libro – che corrisponde a ciascuna direttrice – è presentata come opus, opera. Termine musicale, religioso e architettonico insieme. Ed è proprio una sorta di avanzamento musicale attraverso un ritmo che è architettura in certo modo sacra, che il volume ci conduce da Opus I. Del diafano a Opus V. Dell’ordine geometrico, passando per Opus II. Della tattilità, Opus III. Chroma e Opus IV. Del vegetale. Cinque differenti ‘opere’ che sono, in realtà, altrettante cellule che fanno da scaturigini per i lavori teatrali del Teatro delle Albe. L’anatomia dello spazio scenico cui fa riferimento il sottotitolo del libro, allora, non è tanto l’indagine sul luogo della scena costituita e realizzata, quanto quella su uno spazio che, ponendosi com’è e non altrimenti, fa sì che la scena, qualsiasi scena che nasca dall’arte di Montanari e Martinelli, possa prender vita e darsi alla visione e all’ascolto. Un’indagine su quello che Aby Warburg definiva la ‘sopravvivenza’ (Nachleben) delle immagini, qui nel cuore della loro declinazione teatrale. Scrive Ermanna Montanari – ancora in una fusione tra cosmo realizzato e sua origine in embrione – che “qui le immagini sono al tempo stesso la cellula che le ha generate e il fossile che sono diventate”. Un’espressione che richiama quella di Leitfossil cui lo stesso Warburg ricorreva per riferirsi proprio a quell’idea di ‘sopravvivenza’ e che, come spiega Georges Didi-Huberman, “starebbe alla profondità dei tempi geologici come il Leitmotiv alla continuità di uno sviluppo melodico: ritorna, qua e là, erraticamente ma ostinatamente, come una potenza sovrana del Nachleben. […] È un blocco di preistoria che si rende improvvisamente presente, è un “residuo vitale” divenuto improvvisamente vivace”.

E se nella forma warburghiana dell’atlante gli intervalli, gli interstizi tra le immagini, sono importanti tanto quanto le immagini stesse (se non ancor più rilevanti), nelle fenditure – tanto reali quanto metaforiche – che Cellula lascia tra gli scatti, prende corpo il dittico tra Montanari e Pitozzi. Parole che, come sottolinea quest’ultimo, “non spiegano le immagini, bensì aprono nuove prospettive, scavano percorsi contrari, definiscono altre immagini che solo la parola può evocare”. Parole in perfetta alchimia di due sapienze differenti ma con una pari vocazione alla contaminazione, allo sconfinamento degli ambiti e delle attitudini: quella teoretica ed estetica di Pitozzi, così sbilanciata, tuttavia, verso le pratiche artistiche vere e proprie, e quella artistica e teatrale di Montanari, che nella teoresi e nell’estetica trova però un costante fondamento e guida al proprio agire e creare. Due sapienze che – intrecciando i modi in cui il teatro si fa e ciò che del teatro si può dire, in quel territorio di indiscernibilità tra teoria e prassi, tra arte e filosofia – investigano la sezione dell’archivio delle Albe che conserva le migliaia di foto di scena che vanno dagli albori della compagnia a oggi, per rintracciare in esse quei ‘residui vitali’ – ritornando alle parole di Didi-Huberman – che la mettono in pulsazione e risonanza.

Di pagina in pagina, le immagini scorrono, si accostano e dialogano, si giustappongono e si fanno eco, dispiegano ogni punto, ogni nucleo, aggiungendovi ciascuna una venatura in più, spostando sguardo e prospettiva sulla medesima direttrice per perlustrare ogni angolazione del prisma che essa rappresenta. Così, le immagini del diafano ci dicono di come la scena, per Montanari e Martinelli, sia un luogo in cui le cose si manifestano attraverso la facoltà di creare elementi – tanto visivi quanto sonori – che insieme separano e uniscono, creando una mediazione necessaria a una forma di appropriazione legata tanto alla dimensione fisica che a quella metafisica. Gli scatti che si raccolgono intorno all’idea della tattilità, rivelano invece come quest’ultima agisca in una duplice accezione e in una doppia direzione: da un lato verso l’interno come intimo contatto con l’esperienza di una natura che non conosce separazione tra gli esseri, ma che si manifesta piuttosto come continuum che tutto e tutti comprende, in aderenza e legame inscindibile; dall’altro, verso l’esterno, come consapevolezza di una separazione da ricucire attraverso gli strumenti stessi del teatro, dall’andatura al gesto, dallo sguardo alla voce. Una frattura la cui necessità di ricomposizione è incarnata e localizzata nello specifico ed emblematico organo della mano. Chroma è poi l’opus in cui, instaurato un legame tra la luce, il suono e lo stesso generarsi e svilupparsi del cosmo, la figura sulla scena delle Albe è osservata a partire dal suo porsi come una “concrezione di luce da testimoniare agli occhi degli spettatori”, attraverso gesti che, inevitabilmente “irradia[no] colore”.

Ancora, le immagini relative a quella che è definita come proprietà che partecipa della dimensione del vegetale, indicano la relazione tra un piano orizzontale, quello del palco, e uno verticale che ne è il germogliare e il fiorire attraverso il corpo e l’agire dell’attore. Attraverso, appunto, un suo ‘divenire-vegetale’. Un procedere dall’orizzontale al verticale che conduce, allora, nel cuore dell’ultimo opus che, denominato Dell’ordine geometrico, ruota intorno all’aspetto spaziale della scena. Nella sua doppia accezione di microcosmo “in cui si profilano figure e architetture” e di macrocosmo in cui “dimorano i principi che le regolano”, fino allo smembramento da un lato e alla croce dall’altro come due aspetti complementari e fondamentali della creazione artistica di Montanari e Martinelli.

Le due raffigurazioni dello scheletro umano tratte dal Canone di Medicina di Avicenna, che aprono e chiudono Cellula.

Ma la teoria d’immagini che informano Cellula pare non accontentarsi di rintracciare la loro essenza originaria esclusivamente attraverso il pensiero che si fa parola scritta nella parallela teoria di analisi e riflessioni che Montanari e Pitozzi dispiegano lungo il volume. Sembra, infatti, manifestarsi la necessità che esse scoprano una propria ulteriore origine in altre ‘sopravvivenze’ e in altri Leitfossil che le pongano in risonanza con un’archeologia delle immagini capaci di istituire anch’esse uno speculare legame tra cellula e mondo. Così, al pari del cosmo immerso nel bianco della copertina, anche tutte le altre immagini che – carpite alla storia della raffigurazione in un arco che va dall’età del bronzo fino al XVII secolo – fanno da incipit visuale a ciascun opus, si pongono come condensazioni ideali delle linee e delle questioni che quest’ultimo racchiude. Rappresentando al contempo la forza centrifuga capace, al pari delle parole di Pitozzi e Montanari, di proiettare le fotografie che compongono il libro fuori dalla loro dimensione contingentemente teatrale e legarle a un altrove spaziale e temporale che esse non smettono di invocare.

Dal Glossario delle Ore Planetarie che, per la loro relazione con l’interporsi dei pianeti e del conseguente potere energetico che ne scaturisce, paiono introdurre al meglio il discorso intorno al diafano, si passa così al Disco di Nebra, che evoca le meccaniche astrologiche attraverso le applicazioni in oro che lo rendono l’unica ‘cellula’ tangibile del volume e dunque un’ideale introduzione all’idea che governa il secondo opus, ossia proprio la tattilità. La ‘luce che sgorga dal buio’ del teosofo secentesco Robert Fludd è poi la ‘cellula’ da cui scaturisce il terzo opus, consacrato appunto alle questioni legate al colore e alla luce in scena. Uno sgorgare che sollecita quello che fa da introduzione all’opus successivo: per la prima volta nella sequenza di ‘cellule’, ci troviamo di fronte a un’immagine non circolare, non alla cellula che origina la pianta, ma a un lilium già germogliato e formato, immortalato su un manoscritto francese del XII secolo. Un’ascesa verticale che si riverbera nell’ultima immagine, quella che apre all’opus dedicato all’ordine geometrico e che riconduce nuovamente quel germogliare, quell’estensione dal basso all’alto, alle dimensioni circolari di ideali cellule stavolta interconnesse, concatenate, dipendenti: l’occhio, il mondo, il cosmo. Una rivelazione ulteriore, potremmo dire, quest’ultima immagine, che ci svela Cellula non solo come vertiginosa avventura della scena e del pensiero che interroga l’archivio d’arte nella sua accezione fondamentale e più feconda, ma nel medesimo tempo come altrettanto vertiginoso archivio dello sguardo, dell’occhio di ciascuno spettatore senza il quale la scena non esisterebbe. Le immagini che lo compongono, infatti, appartengono alle opere teatrali di Montanari e Martinelli solo nella loro traslazione indiretta che le fa sorgere tramite gli sguardi di decine di altri artisti, filtrate attraverso i loro obiettivi fotografici. Sono già archivio all’opera come dispositivo in grado di risignificare ciò che archivia, di spalancarlo oltre se stesso, di dispiegarne le potenzialità celate. È la molteplicità di sguardi degli spettatori, convogliati nell’unico sguardo plurale del fotografo che è capace di congelare nello scatto singolo il multiforme generato da ogni frammento teatrale.

E di questo archivio d’arte e archivio dello sguardo intrecciati in un’unica opera ci dicono, infine, qualcosa le due immagini che aprono e chiudono Cellula: due raffigurazioni del sistema scheletrico tratte dal Canone di Medicina di Avicenna. Immagini che, all’assimilazione con il cosmo, sommano quella con il corpo umano, con un organismo in trasformazione ed evoluzione che incarna la sfida di Pitozzi e Montanari di rimettere in questione l’archivio teatrale stesso e farne vita e creazione. Sfida che riguarda allo stesso modo, in fondo, anche il progetto Malagola, inaugurato a Ravenna da Ermanna Montanari con la vicedirezione di Pitozzi, in contemporanea all’uscita di Cellula e che rappresenta un suo ideale contraltare. Un unico luogo come unico corpo vivente che racchiude una Scuola di Vocalità, gli Archivi Sonori delle esperienze più rilevanti e centrali del teatro contemporaneo relative alla sperimentazione sulla voce e la sede dell’archivio delle Albe. Dalla ‘vita nell’archivio’ di Cellula all’‘archivio in vita’ di Malagola, potremmo dire. Cellula in evoluzione che fa slittare ulteriormente piani e direttrici: dalla memoria conservata nei giacimenti della scena ai corpi degli artisti come veri e propri archivi viventi di pratiche da trasmettere, condividere, rimettere in campo perché le ‘sopravvivenze’ della scena continuino a ripensare incessantemente se stesse, la loro specifica essenza, la loro natura e il germe che le ha originate.

Cellula. Anatomia dello spazio scenico di Ermanna Montanari ed Enrico Pitozzi (Quodlibet, 2021).