Cent’anni dopo / Apollinaire: caos e acrobazie associative

… sembrava che un uomo piccolo piccolo

fosse nascosto in lui, omone grosso

Alberto Savinio

Il 9 novembre di cent’anni fa, alla fine della Grande guerra, in una mansarda del boulevard Saint-Germain si stava consumando un’agonia. Giù nelle strade inveivano contro l’ormai ex Kaiser Guglielmo, e le grida arrivavano lassù a un uomo di trentotto anni dallo stesso nome, che forse nel delirio le avrà confuse con un ultimo giudizio su di sé. In un romanzo suo coetaneo, Nanà, la protagonista, che con una parabola speculare a quella di sua madre era salita dalle stalle alle stelle, moriva in un Gran Hotel di Parigi mentre sotto le finestre la gente urlava “A Berlino! A Berlino!”, annunciando la guerra che avrebbe spazzato via il Secondo Impero. L’attrice-cocotte di Zola marcì dopo essere stata molto desiderata e inseguita. Lo scrittore-clown di Saint-Germain, invece, aveva desiderato e inseguito troppe sirene lungo i fiumi dell’Europa continentale e nei sobborghi inglesi, spremendo da questa amara esperienza una Canzone del male amato. Male amato, s’intende, dalle donne: a partire da quella genitrice che a quanto pare, siccome per una seconda coincidenza sfortunata suo figlio spirò negli stessi giorni di Rostand, sostenne che il vero poeta da piangere non era Guillaume ma il piumato cicisbeo del romanticismo midcult. Poi di lì a poco anche lei fu calata nella fossa, seguita in Messico dall’altro figlio Albert; e quella famiglia dalla provenienza oscura, su cui Angelica Kostrowitzky aveva impresso la doppia impronta di un’aura aristocratica e di una prassi da demi-mondaine, o addirittura contigua a un mondo rocambolesco che oggi si chiamerebbe terra di mezzo, sparì di colpo dalla scena.

Apollinaire affrontò l’epidemia di spagnola con un fisico già fiacco. Nel 1916 era stato ferito alla testa da una granata nei boschi di Berry-au-Bac, e gli avevano trapanato il cranio. S’inverava così un profetico ritratto di De Chirico, che come altri amici pittori (Picasso, Rousseau) si era esercitato su quella sua figura geometrica e massiccia fatta apposta per prestarsi agli esperimenti della nuova arte. Anche l’arruolamento volontario può contarsi tra i cocciuti corteggiamenti di una donna: nel caso la madrepatria, che mancò sempre a questo straniero nato a Roma da una ragazza polacca e da padre incerto, forse un militare italiano presto sfuggito alle proprie responsabilità. Guglielmo passò l’infanzia nel rione Monti, l’adolescenza tra il principato di Monaco e la Costa Azzurra, e a vent’anni, approdato alla Ville Lumière, sbarcava il lunario lavorando in banca e imbastendo feuilleton erotici. Con i suoi ponti e i suoi caffè, le sue gazzette e le sue riviste avviate e chiuse nello spazio di una notte, la capitale gli fece un nido e lo elesse giovane maestro d’avanguardie, ma gli procurò anche affanni e guai. Dopo il furto della Gioconda finì persino in carcere: la pista di certe statuette rubate al Louvre condusse infatti al suo “segretario”, un tipo in cui la sovrapposizione di facciata mondana e vita losca raddoppiava i tratti materni e i personaggi usciti dalla penna del principale, che mentre Proust scopriva le maschere decrepite della nobiltà le risolveva in una mascherata.

Cresciuto nel dubbio fin sul suo nome, davanti a femmine, compagni, luoghi, autori e miti Apollinaire innescò un processo d’identificazione inesauribile, verrebbe da dire lacaniano. Ci sono persone che si sentono ben piantate nella realtà, e da quel porto sicuro fantasticano con agio; lui invece, attraverso le sue fantasticherie volubili, cercava un radicamento terrestre. “Questo anormale aspirava alla norma, ardentemente, pateticamente; aspirava all’affetto della sua maman, di una donna, degli amici. Questo fantaisiste aspirava alla realtà”, commentò Savinio, l’unico autore italiano che possa essergli paragonato. Apollinaire anelava non a un innamoramento ma a un amore; solo che aggrappandosi a tutti i miraggi e assolutizzandoli, cioè trattando l’ombre come cosa salda, finiva invariabilmente per minarne i presupposti. “È un gufo il mio povero cuore / che s’inchioda, si schioda, si rinchioda. / Di sangue è allo stremo e d’ardore. / Tutti quelli che mi amano io li lodo”, scrisse in un limerick del Bestiario (1911) che fa dell’Hibou un altro mal-aimé.

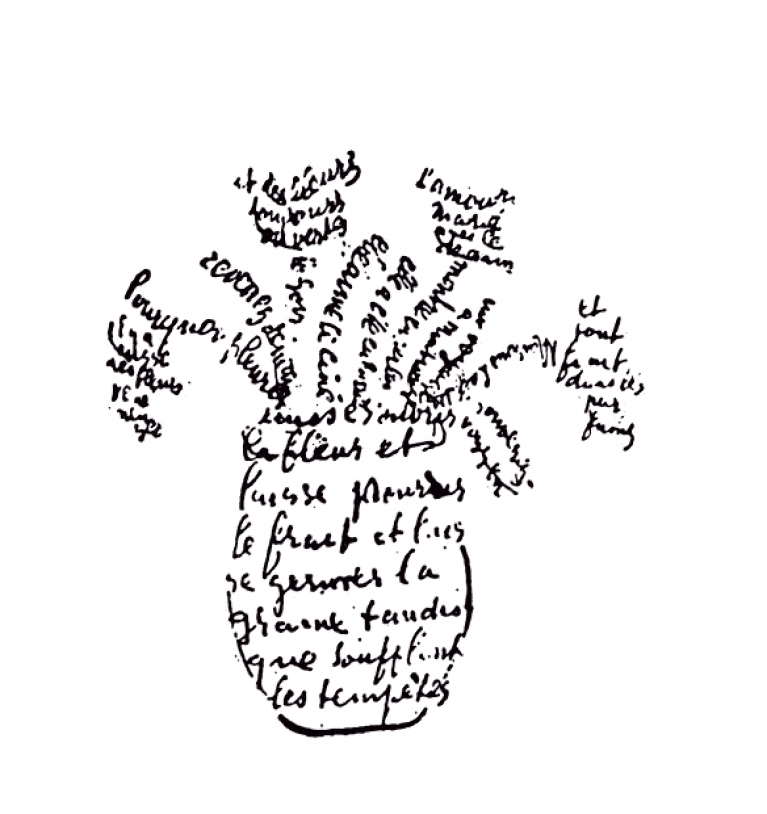

Espressivamente, però, il suo scacco affettivo si traduce in una gioia mercuriale, acquatica e aerea. Apollinaire toglie la punteggiatura alla poesia e alla vita, riprende la tradizione classica dei calligrammi per adattarli a un simbolismo al limite del fumetto. Dai riflessi hoffmanniani di Giovanni Moroni al kitsch bavarese, nelle sue pagine le atmosfere dell’Ottocento romantico si riducono a un gas esilarante, a un impalpabile fuoco d’artificio dove, come in un Nietzsche che abbia davvero abbandonato la pesantezza teutonica per la favolosa lievità francese, anche la guerra appare un gioco. Gli obici miagolano, gli shrapnel sono rose, stelle filanti i razzi. In Apollinaire tutto è evanescente e mobile: ogni figura viene truccata e struccata, spezzettata e ricomposta in un numero indefinito di combinazioni, a partire dall’Io. L’automistificazione è inseparabile dalla burla, e se le identificazioni provvisorie sono un modo per non perdere la forma sono anche un modo per non fissarla una volta per sempre, rischio terribile per chi non può attingere punti fermi senza che si rivelino a un tratto incubi, errori. “Io sono l’invisibile che non può scomparire”, recita nel Canto dell’orizzonte in Champagne uno dei tanti oracoli che emergono all’improvviso tra le enumerazioni caotiche e le acrobazie associative.

Ha scritto Sergio Solmi che in Apollinaire non si distingue, e qui sta il suo fascino, “la parte di adesione profonda e quella di avventato scherzo”. Di fronte a questo fumismo candido e astuto, Gide parlava di “miracles ingénus”. La poesia apollinairiana, che sembra fatta di niente, sorprende e avvince fondendo la felicità gratuita delle trovate a immaginazioni esatte come formule. Mantenendosi in comunione con tutto, dai massimi sistemi ai detriti più negletti, il lirico trasmuta di continuo le cose l’una nell’altra. Nei suoi versi appoggiati appena sulla pagina, ritagliati o tracciati a inchiostro simpatico, può capitare che le proverbiali nuvole colino “come un flusso mestruale”, o che degli abeti “in cappello a punta / Vestiti di lunghe vesti / Come astrologhi” salutino “i fratelli abbattuti / I battelli che navigano sul Reno”. Mentre le avanguardie ufficiali applicano l’assurdo o l’aleatorietà come una tecnica, in Apollinaire, dice Solmi, si conserva la “genuinità del momento vitale da cui si è irradiata la casuale costellazione delle immagini”. È il demone dell’amore a pigiare le vastità cosmiche e mitiche nei pochi metri di una strada. Perché l’inferno pornografico e sanguinario riesumato dal poeta alla Biblioteca Nazionale, e le avventure consumate con avidità negli alberghi, sono appena un Eden fanciullesco se paragonati al vero Enfer, a quella “maladie honteuse” il cui ritornello “c’est toujours: ‘Je voudrais qu’elle m’aime’”.

Zelig originale e fauve della lirica, Apollinaire è l’antipode del cartesiano Valéry e del suo ordine architettonico, ma appunto per questo non è un leninista del disordine estetico organizzato come i capi dei gruppi a cui ha offerto spunti innumerevoli. Perciò è difficile inchiodarlo a una definizione. È un Palazzeschi col cuore, un Cocteau anticlassicista, un Ungaretti anarchico, un Éluard innocente, un Savinio depurato dai concetti, un Delfini tatticamente efficace, un giullare senza rabbia, un Majakovskij agile, un futurista tenero, un Cendrars casalingo, un Verlaine alchemico, un D’Annunzio paradisiaco con humour, un Corazzini florido che può correre ovunque, un Whitman bonsai, un Rabelais chiuso nella lampada di Aladino, un Villon di allegro buon senso, un Pound leggero e senza velleità? Certo questo meteco della geografia e della lingua ha divinato buona parte del secolo breve rimanendo sulla sua soglia. Rilanciò Sade, promosse i cubisti, levò un po’ d’ottusità al futurismo, stese un ponte tra il delicato Laforgue, il brutale passo ridotto di Jarry e la liquidazione totale di Tzara e Breton; ma mentre mescolava misticismo e cinema, Orfeo e Orfei, emblemi esoterici e slapstick neri, romanzacci e manichini, autobiografia e leggenda cavalleresca, provenzali e canzone di varietà, ritmava sempre ogni suggestione sul proprio battito emotivo, la seminava in un irrinunciabile “pays de Tendre”. Nelle sue poesie lo spiritismo spiritoso, le allusioni ermetiche frullate insieme coi dialoghi orecchiati al caffè non si possono mai scindere dal cordone ombelicale dei sentimenti; e così il suo uso dei miti, che porta con sé l’eco delle fratellanze letterario-pittoriche ottocentesche, non è ancora gravato dal carico metafisico entre deux guerres. Apollinaire annulla l’eterna dicotomia francese tra classicismo lineare e manierismo carnevalesco, che in lui convivono come il maschio e la femmina, l’aspetto d’orso e la voce infantile: una voce spesso sul punto d’incrinarsi, ma subito pronta a riprendersi con una piroetta, con uno sperpero di coriandoli e gale veneziane di fronte ai quali s’immagina il poeta sgusciare tra le sagome del Ragazzo morto di Parise.

Sospeso tra “Souvenir et Avenir” e condannato a un perenne autunno, la sua “stagione mentale” di nostalgia e di attesa, questo bulimico sciamano è il cantore di un crepuscolo che sta per dissolversi in un’alba ghiaccia di Cocito. “E io speravo la fine del mondo / Ma la mia arriva sibilando come un uragano”, scrisse poco prima di morire; e nelle chiuse delle sue raccolte maggiori chiede “pietà” ai posteri con un accento ben diverso da quello che sarà poi di Brecht: “Uomini dell’avvenire ricordatevi di me / Io vivevo nell’epoca in cui i re finivano / Uno dopo l’altro essi morivano silenziosi e tristi / E tre volte coraggiosi divenivano trismegisti”. Eliot, Pound e i surrealisti potrebbero essere autorizzati a vedere in Apollinaire un Bonagiunta rimasto al di qua dello stil novo. Ma il “nodo” stavolta è un peso o un vantaggio? Da che parte si trova, a questa altezza, il vero sviluppo estetico, la resa caparbia a ciò che “detta dentro”?

L’autore di Alcools non ha ancora bisogno d’irrigidirsi nel nichilismo o in un’ideologia. Per lui la parola è immediata come un dio che trema, e la vita intera una fiamma rapida: anche nell’avanguardia artistica privilegia Derain, Delaunay, Dufy, cioè coloro che non la rappresentano ufficialmente ma le scivolano agilmente intorno. Ermes dal corpo giovesco, penetra dappertutto coi suoi versi ilari e labili come atomi lucreziani; resta a bagno in un Caso che sublima l’azzardo col quale flirtava nei casinò la madre biscazziera; si fa esile, metamorfico, pieghevole per passare attraverso la materia bruta e cerebrale del Novecento nella fase in cui i fiori, gli organetti, i saltimbanchi, i cimiteri, l’esotismo e il primitivismo si rapprendono in programma, astrazione, strage. C’è chi, visto il suo spettacolo d’arte varia, lo chiama brocanteur, rigattiere; ma in verità, con la sua bacchetta da Merlino, Apollinaire cambia segno al bric-à-brac della belle époque.

Lascia che Ubu svenda il salotto di Des Esseintes alla sua asta assurda, poi lo ricompra per arredare una scena intima dove i souvenir più caduchi e le più scintillanti invenzioni tecnologiche riappaiono come giocattoli; mescola i più disparati ingredienti culturali come un cuoco estroso, pesca il suo bene ovunque con intuito fulmineo, e non dà mai sistemazione o radici al sapere. “Era nutrito di una cultura vastissima, varia come le nuvole, alessandrina e volta al mistagogico”, osserva ancora Savinio. È, la sua, una parodia di umanesimo, l’unico umanesimo possibile in un’epoca di trapasso verso l’inumano: nel caleidoscopio lirico, progresso e magia si alleano per l’ultima volta. “Guillaume era prodigiosamente brillante e qualunque argomento fosse sul tappeto, che lui se ne intendesse o no, d’un lampo ne vedeva tutte le possibilità e ci ricamava su, di spirito e fantasia, sviluppandolo più lontano che non potesse fare un intenditore. Il bello si è che non prendeva quasi mai cantonate”, ha ricordato Gertrude Stein nell’Autobiografia di Alice Toklas.

Diceva Pascal che chi vuol essere angelo è bestia, ma Apollinaire agisce insieme da bestia e da angelo perché elimina il contrasto, non sceglie una posa moralistica o immoralistica: è un materialista corpulento che si rarefà nell’etere di un’innocua teurgia, e un metafisico tutto sensi. Da queste vocazioni nasce Zona, il più sterminato dei suoi “cortei”, la lunga poesia-collage che apre Alcools (1913) sorvolando epoche e continenti. Sembra che il poeta faccia ruotare con un colpo di pollice un mappamondo, o mandi rapidissimamente avanti e indietro il nastro di un film: “Alla fine sei stanco di questo mondo antico // O torre Eiffel, pastorella, il gregge dei ponti bela stamattina // Ne hai abbastanza di vivere nell’antichità greca e romana // Qui perfino le automobili hanno un’aria antica”…

La torre Eiffel, enorme soprammobile floreale, indica la reversibilità tra micro e macroscopico, ma anche l’accelerazione delle mode: un attimo prima sembrava avveniristica, un attimo dopo le automobili la rendono archeologica per poi divenire a loro volta monumenti. L’unico a rimanere sempre moderno è il Papa, che si sovrappone al padre: il cattolicesimo assorbe e trasforma tutto come la poesia. Però Apollinaire aggiunge subito che in chiesa non entra per vergogna: come i moderni più consapevoli, sa di non poter più posare il capo in quella placenta buia senza malafede. I nomi religiosi diventano allora tarocchi da mischiare ad altri miti per leggervi il proprio destino: Cristo e Icaro proiettati nel cielo degli aviatori, il Sole-Apollo dal collo tagliato, la Fenice, Orfeo… Perché il processo identificativo sfocia nel tema orfico di morte e resurrezione. Il poeta si disintegra senza sosta e senza sosta ricombina le proprie membra, arcimboldesca torre di Babele umana che sente di non esistere se non in un ciclo che l’aliena. “Volendo ‘tornare’ ad essere Se stesso”, ha detto bene Corrado Bologna, “Apollinaire può solo uccidersi infinitamente in qualcosa d’Altro, per risorgere sempre Diverso”. Ecco Corteo: “Tutti quelli che sopraggiungevano e non erano Io / Portavano uno ad uno i pezzi di me stesso (…) Mi hanno formato tutti i corpi e le cose umane // Tempi passati Trapassati Dèi che mi formaste / Io non vivo che passando come voi passaste”. Ed ecco, ancora da Alcools, la conclusiva Vendemmiaio: “Ho sete città di Francia e d’Europa e del mondo // Venite tutte a colare nella mia gola profonda (…) Ascoltatemi io sono la gola di Parigi / E berrò ancora se ne ho voglia l’universo”.

Io e mondo, introversione ed estroversione si susseguono col ritmo istintivo del respiro. Ma una tale fluida osmosi, un tale pathos dell’ubiquità ha qualcosa d’illusorio, perché se l’abilità scimmiesca consente infiniti travestimenti, non per questo la realtà a cui li si strappa accoglie il travestito nel suo grembo: “Io lego all’avvenire la storia di Guillaume Apollinaire / Che fu alla guerra e seppe essere ovunque / Nelle felici città delle retrovie / In tutto il resto dell’universo / In quelli che muoiono scalciando fra i reticolati / Nelle donne nei cannoni nei cavalli / Allo Zenit al Nadir ai 4 punti cardinali / E nell’unico ardore di questa veglia d’armi / E sarebbe senza dubbio molto più bello / Se potessi supporre che tutte queste cose nelle quali io sono dovunque / Potessero occupare anche me / Ma in questo senso non c’è proprio nulla / Perché se io sono dappertutto in quest’ora tuttavia soltanto io sono in me stesso”, annota malinconicamente Guillaume in Meraviglia della guerra. E in un racconto del Poeta assassinato (1916), libro gemello dell’Hermaphrodito saviniano, il comico ventriloquo Chislam si rivolge così al suo io nella solitudine di un albergo londinese: “lei è stato il divertimento universale, la risata stessa di tutto il mondo. Era troppo per una donna. Ciò che vale per tutti può, a causa della sua enormità, spaventare il singolo (…) La sua fantasia, che scatenava un tempo ilarità mai viste presso tutti i popoli, non è bastata a farla apprezzare da una sola ragazza. Mescolata al pubblico, poteva ridere come gli altri; ma quando, soli, parlavate d’amore, lei non le ispirava che una profonda tristezza”.

È una tristezza immobilmente lucida, molto simile a quella che il ventriloquo Apollinaire prova appena la “testa stellata” dalla ferita lo induce a osservarsi dall’esterno, senza più la ventosa euforia del seduttore capace di sedurre prima di tutto sé stesso. È un sentimento da vele ammainate, che prosciuga il male e il bene d’amore, ossia la radice della sua energia traboccante. Alla casa matrimoniale calda e ragionevole in cui avrebbe voluto abitare approda solo adesso, quando ormai la marea dei desideri si è ritirata lasciando sulla riva una grafomania arida e cupa, ansiosa di riscuotere onori. Ma nessuna medaglia può risarcire questo emigrato senza documenti, questo carcerato senza colpa, questo soldato senza patria. Lui non sa sostituire all’eros euforico e malinconico una finta resurrezione da accademico o ideologo, non sa credibilmente convivere col gelo spietato del secolo che si annuncia: il suo cuore non è ancora un oggetto di plastica surrealista. Lo diventerà per gli amici a cui faceva da calamita, e che dopo la guerra andranno ognuno lungo la sua fredda strada. Apollinaire lascia sanguinare la piaga della scissione tra tempo interiore e società moderna senza ricucirla nel mausoleo del ritorno all’ordine. E nulla riassume meglio questa dialettica dei versi del Pont Mirabeau, dove “L’amore va come la vita è lenta / E come la speranza è violenta”. Ma a volte, il poeta lo imparò presto, vale anche il contrario.

Questo articolo è già uscito in forma ridotta su “Il foglio” del 10 novembre 2018