Richiedenti asilo / Escape Artists. Intervista a Guy Ben-Ner

Abbiamo intervistato Guy Ben-Ner, artista israeliano nato a Ramat Gan nel 1969, in occasione della rassegna di videoarte CAMPI presso BACO_BaseArteContemporaneaOdierna di Bergamo. Gli abbiamo posto alcune domande relative al suo ultimo lavoro video, Escape Artists, girato con richiedenti asilo Sudanesi ed Eritrei presso il centro di detenzione di Holot.

Sei nato in Israele e ti sei formato in Nord America. Sei diventato padre quando eri ancora uno studente, un’esperienza che ha condizionato la tua vita e il tuo lavoro. Quali ragioni ti hanno spinto a far ritorno nel tuo Paese d’origine? È stato un ritorno definitivo o vivi ancora negli Stati Uniti?

Ho studiato arte in Israele. Ho proseguito gli studi negli Stati Uniti perché mia moglie voleva lasciare Israele, e registrarsi come studente era il solo modo all’epoca per avere il visto. Questa è stata l’unica ragione per cui ho scelto di studiare all’estero, in qualche modo è una ragione molto pratica. Io e la mia famiglia abbiamo vissuto a New York per cinque anni, poi ci siamo trasferiti a Berlino per altri due, per una borsa di studio DAAD. Siamo tornati in Israele a causa del divorzio: mia moglie, che è diventata la mia ex-moglie, voleva tornare a casa. Abbiamo due bambini, per questo sono tornato con loro, per star loro vicino. Altrimenti avrei preferito non tornare. Ero piuttosto contento di essere lontano, sentire di non appartenere a nessun luogo. Era una idea liberatoria per me.

Campo profughi di Al Zaatari in Giordania noto come “The Dust Tent City”.

Escape Artists è girato nel centro di detenzione per richiedenti asilo Sudanesi e Eritrei a Holot, nel deserto del Negev. Holot è un limbo legale per persone illegali che “non possono essere mandate a casa” perché Israele è un firmatario della Convenzione delle Nazioni Unite sullo Stato dei Rifugiati. Allo stesso tempo, Israele non riconosce queste persone come rifugiati politici. Non possono lavorare né hanno diritto a un’assistenza sanitaria. Perché un corso di cinema?

Campo profughi di Al-Shati' a Gaza.

È un limbo. Il governo non può detenere queste persone perché si rifiuta di determinare i loro casi (se sono rifugiati o immigrati per lavoro), così ha istituito una struttura aperta. Ma poiché Holot si trova nel deserto, le persone non possono davvero andarsene: per questo, nonostante sia una prigione aperta, i muri ci sono. Muri invisibili, come quelli creati dai mimi facendo gesti con le mani. In ogni caso la domanda può essere rovesciata. Non più perché insegnare loro il cinema, ma perché farne un film. In realtà, tutto è iniziato come un corso pratico. Per un anno ho insegnato solamente a utilizzare i mezzi del cinema e dell’editing, l’intento era quello di dar loro gli strumenti per poter raccontare la propria storia. Sentivo di non avere nessun modo e nessun diritto di raccontarla da me. Per questo, durante il primo anno, non ho girato nulla da solo. Ero solo un istruttore. Più avanti ho capito che avrei potuto raccontare la storia delle lezioni, e lasciare che la situazione dei rifugiati scivolasse nella narrazione, quasi involontariamente. Questo è ciò che è successo nei due anni successivi.

Campo profughi di Balata in Nablus – Cisgiordania.

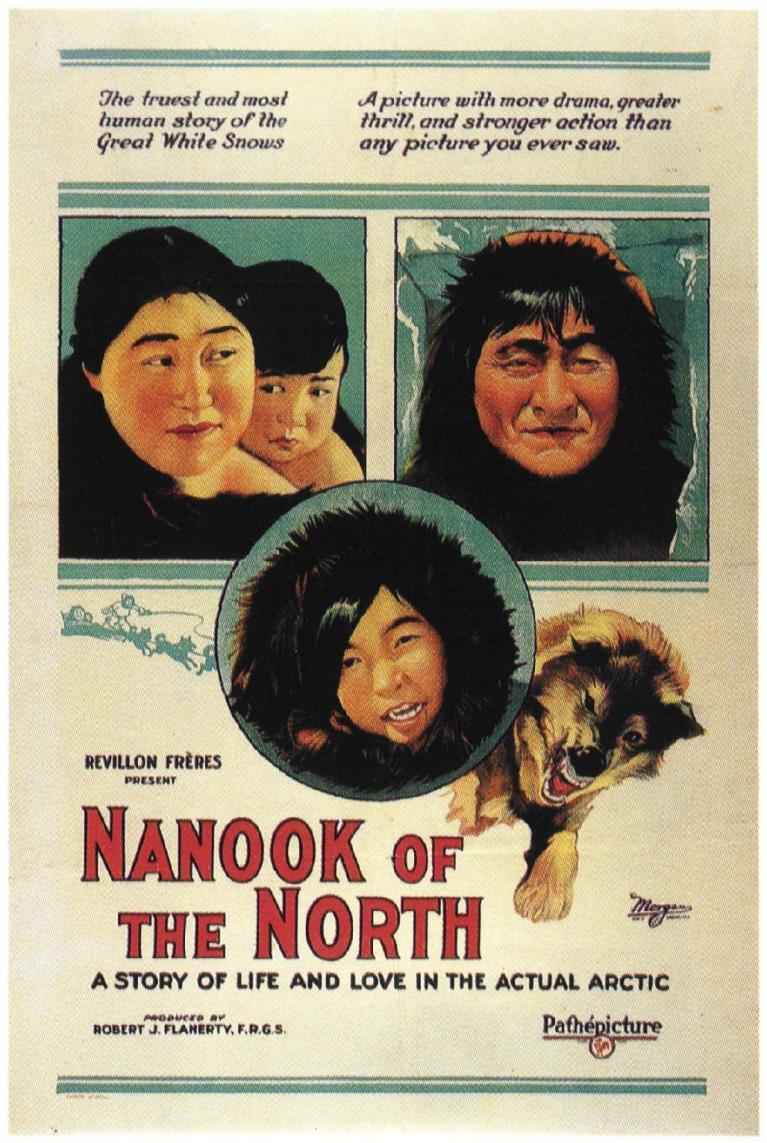

Escape Artists analizza il film Nanook of the North (1922). Robert J. Flaherty, finanziato dalla compagnia produttrice di pellicce Revillon Frères di Parigi, aveva organizzato un progetto che lo vedeva a fianco degli Inuit per diversi mesi, sviluppando un processo di fiducia e collaborazione. Chi ha finanziato il tuo lavoro?

Campo profughi di Dheisheh fotografato nel 1948.

Nessuno lo ha fatto. I soldi sono stati spesi in benzina e in cibo per i pranzi collettivi che organizzavamo dopo ogni lezione. Abbiamo girato tutto con i cellulari perché non era permesso portare macchine fotografiche o telecamere all’interno di Holot. Quella era l’unica attrezzatura di cui avevamo bisogno: telefoni cellulari. Tutti i miei film sono molto economici comunque. È una decisione ideologica.

Campo profughi di Jabalia a Gaza.

Nanook of the North è il primo film a fornire documentazioni di una popolazione “esotica” girate sul posto. Il girato di Flaherty, anche se riprende la realtà, utilizza numerosi “trucchetti”. Invece di prove scientifiche, le sue immagini sono la sua interpretazione della realtà. Il documentario indica cose e persone in situazioni reali a cui il regista aggiunge la propria personale interpretazione. Cosa ha spinto la tua ricerca a muoversi da Wild Boy ai rifugiati? Qual è la differenza tra primitivo ed esotico?

Campo profughi di Jericho nel 1974.

Per me, questa è una scelta fondamentale. O evito qualsiasi abuso o utilizzo sbagliato del mezzo e scatto solo autoritratti, o giro la camera verso l’esterno e rischio tutto questo. Nel momento in cui ti rivolgi all’esterno ti ritrovi aggrovigliato in questioni morali. Non c’è nessun passaggio rigido da Wild Boy a Escape Artists. In entrambi i casi mi sono trovato in una situazione specifica. È solo successo, come accade normalmente nella vita. Niente di tutto quello era una ricerca pianificata. L’approccio standard dei miei primi film, incluso Wild Boy, era quello di creare una recita dentro una recita, dove talvolta la verità si travestisse da bugia, dove ciò che era vero dovesse essere messo in scena per potersi rivelare. Credo che in questo stia un approccio simile, seppur rovesciato, a quello di Flaherty.

Centro di Detenzione Migranti Israeliano di Holot.

La disciplina di Antropologia Culturale nella figura di Lewis Henry Morgan ha creato una forma di Razzismo Universale, non molto studiato ed estremamente insidioso. L’Idea Razzista prevede che le società evolvano attraverso graduali miglioramenti, trasmessi lentamente da un individuo all’altro. Di conseguenza, predice una graduale evoluzione sociale. Tra i punti degli studi di Morgan: 2) non tutte le società si sviluppano alla stessa velocità; 4) è sbagliato cambiare o cercare di migliorare le razze inferiori, perché non sono mentalmente preparate a questo passo; 5) è compito delle razze più evolute assicurarsi che le altre non perdano i propri costumi e le proprie abitudini. Lavorando in un centro/prigione per richiedenti asilo, quale idea ti sei fatto riguardo al concetto di razza?

Guy Ben-Ner, Escape Artists (Courtesy Pinksummer Gallery).

Non lavoravo esattamente nella prigione. Non mi era permesso entrare. Li incontravo fuori e cercavamo un posto libero nel deserto dove fare lezione. Dovevamo essere silenziosi così da non finire nei guai con le autorità.

Sento che i richiedenti asilo Africani siano trattati più duramente rispetto ad altri in quanto Africani. È una questione di razza. Il mio disagio con la mia posizione si è materializzato nell’immagine del commerciante bianco che insegna a Nanook la tecnologia. Era come uno spiacevole riflesso delle mie lezioni di video, e l’abbiamo analizzato insieme durante le lezioni.

Guy Ben-Ner, Escape Artists (Courtesy Pinksummer Gallery).

In Escape Artists, invece che occuparti del viaggio dei richiedenti asilo, analizzi le loro condizioni di vita all’interno di un centro di detenzione. Come arrivano a Holot?

La storia comune è scappare dal Sudan o dall’Eritrea, essere rapiti o torturati dai Beduini, raggiungere l’Egitto. Scappare dall’Egitto e raggiungere Israele. Qui il governo sta facendo il possibile perché Israele non sia la loro ultima destinazione, forzandoli a continuare la loro migrazione. L’obiettivo di Holot è rendere le loro vite infelici, così che decidano di lasciare il Paese volontariamente.

Guy Ben-Ner, Escape Artists (Courtesy Pinksummer Gallery).

Holot si trova nel deserto del Negev, a pochi chilometri da Gaza. Con i bus si può raggiungere la vicina Ashkelon. Trasgredire alle tre chiamate giornaliere significa essere riportati in prigione. È possibile per richiedenti asilo Eritrei e Sudanesi essere deportati in un terzo Paese dell’Africa, come il Rwanda o il Ghana?

Non è possibile, per questo il governo israeliano cerca di farli partire volontariamente. Due settimane fa è iniziato un nuovo conflitto tra corte suprema e governo per permettere a quest’ultimo di deportare i rifugiati in Rwanda, Uganda e Ghana, contro la Convenzione delle Nazioni Unite sullo Stato dei Rifugiati. Non sappiamo come andranno le cose in futuro, possiamo solo sperare nel meglio.

Perché hai scelto di lavorare in un campo per rifugiati Africani e non in uno dei tanti che il governo Israeliano ha costruito per i Palestinesi?

Nanook of the north – manifesto.

Da Israeliano non mi permetterei mai di raccontare la storia di rifugiati Palestinesi. Inutile dire che non vorrebbero nemmeno la mia prospettiva, giustamente. Raccontano la loro storia meglio di quanto lo potrei fare io.

Pensi che il lavoro d’artista ti abbia fornito un diverso punto di vista sull’attivismo, e viceversa?

Ho un solo punto di vista quindi non ho modo di comparare.

Questo pezzo è anteprima di un'intervista che verrà pubblicata integralmente in una edizione di Moretti&Vitali in uscita a breve, in cui saranno raccolte anche le interviste a Maria Iorio e Raphael Cuomo, Regina Jose Galindo, Adrian Paci, Gabriella Ciancimino e Invernomuto.