José Emilio Pacheco. Infanzia e assedio della modernità

Quella della modernità è una storia assai più antica della modernità stessa. È un susseguirsi di assedi più o meno tempestivi, di conquiste immediate o di accerchiamenti dilatati; una lunga e ciclica durata la cui trama soggiacente, fatta in essenza di livellamento, appetiti universali e capricci di dominio, pare scritta da un Procuste stolido e mangione. Una storia eurocentrica che, a leggerla da una certa prospettiva, la stessa che qui si desidera adottare, procede per salti e comincia ben prima dell’origine convenzionale che la àncora all’ascesa di razionalità, spirito scientifico e capitalismo. E invero può essere vista nella sua dotazione di violenza in un evolversi di fasi anticipatorie che si ripetono senza troppa attenzione al gusto della variazione, mostrando così in un dichiarato incedere marziale il medesimo plot narrativo rivisitato e ricontestualizzato… ma pur sempre piuttosto monocorde. Sicché quando i Flavi assediano la città di Gerusalemme nell’immediato dopo Cristo, quando Alessandro fronteggia e sconfigge i persiani e quando nelle scuole messicane della metà del Novecento s’insegnano lo spagnolo come lingua nazionale e l’inglese come lingua obbligatoria, è proprio la modernità, nei primi due casi con i suoi prodromi, a dirigere e far parlare i fatti e le cose.

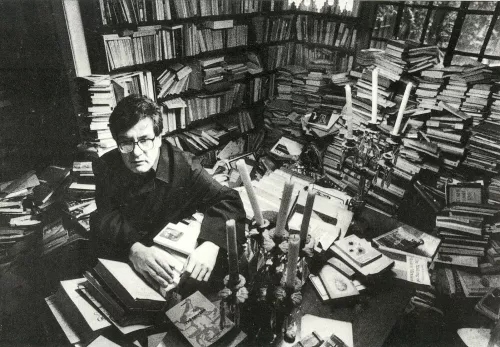

Tale cocciuta ripetitività basata sulla prevaricazione, mondano ritorno del brutale, è uno dei temi portanti dell’opera di José Emilio Pacheco (1939-2014), poeta e narratore pluripremiato (basti ricordare il Cervantes del 2009), sceneggiatore, giornalista e traduttore di Città del Messico, autore che dalle nostre parti viene da poco riscoperto grazie alla pubblicazione di una silloge di poesie (Gli occhi dei pesci, trad. it. di Stefano Bernardinelli, Medusa, 2006) e soprattutto del romanzo breve Le battaglie nel deserto (trad. it. di Pino Cacucci, La Nuova Frontiera, 2012) e della raccolta di racconti Il vento distante (trad. it. di Raul Schenardi, Sur, 2014).

Nella breve produzione narrativa di Pacheco (maggiore in termini quantitativi quella poetica) ha luogo esattamente una cronaca sospesa e puntiforme, sparpagliata nel tempo e ivi sospesa, in una sorta di mitica simultaneità, dell’Impero nel suo farsi concretezza: una cronaca che racconta il massimalismo di carnefici con l’uzzolo di spianare montagne e colmare depressioni al fine di rendere la Terra un orizzonte continuo e senza sporgenze, dove lo sguardo di chi osserva non abbia altri riferimenti né ostacoli che se stesso. È a tale continuità, che annuncia e accompagna la luminosa indole di un Occidente altrettanto luminoso, che sottostanno le imprese di Alessandro Magno, al quale sopra abbiamo fatto cenno proprio perché coprotagonista con Francesco Ferdinando d’Asburgo del racconto del 1958 scritto per frammenti La noche del inmortal (in La sangre de Medusa, Ediciones Era, México, 1990, raccolta che contiene racconti giovanili di Pacheco), in cui più imprese di conquista conosciute dalla storia si sovrappongono in un’unica trama. Similmente accade in Morirás lejos (Editorial Joaquín Mortiz, 1967), formidabile romanzo per lettori tenaci in cui l’assedio di Gerusalemme del 70 d.C. viene riportato per brani che s’intrecciano con il racconto dell’Olocausto e con la confusa vicenda di un protagonista che scruta il mondo da una finestra, forse il narratore onnisciente, forse un personaggio assente, che ha soltanto una lettera per nome: eme. M, magari la stessa di modernità.

Cildo Meireles, Projecto Coca Cola, 1970

Anche i due libri di narrativa ultimamente tradotti qui da noi, seppure a modo loro, raccontano questa moderna storia sparpagliata, tuttavia essi non vanno indietro nel tempo, vivono invece nell’aspra contemporaneità. In Le battaglie del deserto, gustoso e brevissimo romanzo, siamo infatti nel Messico del secondo dopoguerra, dove e quando Carlitos, un bimbetto preadolescente ancora incapace di spargere seme e dunque di praticare il peccato, si trova nel bel mezzo dell’incipiente tensione verso Nord che avrebbe poi avuto sulla Cornucopia gli effetti che oggi conosciamo. Un’americanizzazione che agli occhi del piccolo Carlitos assume le semplicissime ed evidenti impressioni quotidiane che colpiscono gli infanti: «La cocacola soppiantava i freschi succhi di jamaica, chía, le limonate. I poveri continuavano a bere tepache. I nostri genitori si abituavano al gusto del whisky e soda, che all’inizio dicevano sapesse di medicinale. A casa mia, la tequila era proibita, sentii dire a mio zio Julián. Io offro solo whisky ai miei invitati: bisogna affinare i gusti dei messicani» (p. 14). In quel Messico, che ricorda la Russia ansiosa di parlare francese di Turgenev e Tolstoj, il racconto di Carlitos rende il consolidarsi di un’economia e di un’etica nuove, storia grande di un’ennesima ondata coloniale nella cui filigrana s’intravede l’emergere di un’élite tendente all’anglofonia (fattore imprescindibile del nation building, come si direbbe con licenza da sociologi) dedita alla venerazione del mercato e piuttosto ingorda di sandwich alle sottilette e al burro d’arachidi. È un Messico che pullula di motori a molti cilindri, di sapori ecumenici e di una facile meraviglia il cui tragico sbocco è nel vuoto; un vuoto in cui Carlitos, spaesato come spesso lo sono i bimbetti, osserva le cose mutevoli che cambiano posto e significato, trovando un senso prima nell’impossibile amore verso un’adulta, matrigna di un suo stesso compagno di scuola, pedina intercambiabile di quelle stesse élite anglofile di sopra, e poi nella delusione inevitabile, nell’abbandono, nella fine abbastanza amara dei desideri incompiuti.

È proprio grazie all’infanzia che Pacheco sonda le regioni terribili del mutamento (che come detto è ciclica ripetizione dell’uguale) e della crescita, termine di per sé adattabile alle teorie economiche più moderne che siano mai esistite e che ha alternativamente fatto il paio con altre parole sensazionali come sviluppo, modernizzazione e progresso. Tuttavia, e per fortuna, l’infanzia dei libri di Pacheco non è proiezione soggettiva dell’immagine positivista dell’infanzia del mondo, relegata negli esotici eldoradi precolombiani in cui c’era soltanto da ballare nudi e avere timore di fiere, fulmini e fuoco. O forse lo è, ma soltanto in termini di negazione, nel rovescio parodico e irriverente che spesso popola i mondi di finzione ispanoamericani. E vero è anche che l’infanzia, in quanto tale, è un periodo di angosce terribili e di resistenza alle regole contenitive del vivere civile. Proprio tale infanzia doppiamente intesa prende voce anche in buona parte dei racconti de Il vento distante, in cui lo sguardo dei fanciulli si carica del nero dell’afflizione e del dolore: bimbi alle prese con gatti domestici da sopprimere che fuggono via (“Il parco profondo”); piccoli orfani dolcemente smargiassi, prima innamorati di cugine più grandi a cui regalare imprese straordinarie e subito disillusi dopo il fallimento di queste stesse imprese (“Pomeriggio d’agosto”); luna park che sono enormi esposizioni allegoriche del marcio e della tristezza: null’altro che il mondo così com’è, laggiù (“Il vento distante”, “Parco divertimenti”); scolaretti curiosi delle scuole medie impegnati nell’esplorazione di macerie che restituiscono al mondo le cose inquietanti conservate nel loro ventre da chissà quanto, cose che soltanto i fanciulli sono in grado di vedere (“La prigioniera”); gang di bimbi bianchi in guerra con gang di bimbi neri e bimbe di buona famiglia che chiedono perché ciò avvenga a genitori incapaci di dare una risposta (“Non capiresti”).

Va da sé che in tutto questo, nell’essenza di margine e di confine che acquisisce l’infanzia nelle narrazioni di Pacheco, vi è l’ingranaggio instabile del fantastico che pervade il narrato sfumando i contorni delle cose e imponendo loro un ordine fuggevole e perturbante, cifra manifesta eppure oscura dell’adattamento che un’anima implume deve perseguire quando ha a che fare con un mondo disincantato e crudele per statuto, come d’altronde è quello della modernità.