Una conversazione con Mark Cousins / L’accademia di Venere

Impresa da rabdomante illuminato, che va scovando vene sotterranee, ma anche biforcazioni, viottoli e carreggiate lungo i quali s’accampa per un poco la storia del cinema: Women Make Film, il nuovo documentario di Mark Cousins, è anche questo. 14 ore, divise in cinque blocchi e quaranta capitoli: un “road movie”, o meglio un film di film che raccoglie e monta, in maniera non cronologica, più di un secolo di sguardi di donne.

Mi trovo al Dublin Film Festival insieme ad altre due studentesse del Trinity College. La pandemia – che dopo appena qualche settimana mi costringerà ad abbandonare l’Irlanda – è ancora uno spettro senza contorni definiti. Di fronte a noi, Cousins sta introducendo la sua opera: percorre la sala da una parte all’altra, con umore palpitante, e ci mostra gli appunti di lavorazione. Sono decine e decine di foglie pinzati insieme che ricordano un’epopea ordita al contrario, il sogno orizzontale di un cinema come «magia degli accostamenti», secondo una formula presa in prestito dall’Hofmannsthal di Andrea o I ricongiunti.

Cousins ci racconta poi delle difficoltà di produzione. Di quando una notte scrisse a Jane Fonda una lettera per coinvolgerla nel progetto, parlandole semplicemente di Kira Muratova, nome irrinunciabile del secolo scorso. In Italia, Muratova è ancora largamente ignorata, nonostante le proiezioni notturne che Fuori Orario le ha dedicato nel corso degli anni. È una sorte condivisa da molte altre cineaste: «Ma dobbiamo accusare solo noi stessi», dice Cousins.

Mentre l’introduzione prosegue, mi fermo a riflettere: nel corso dell’opera viene più volte affermata la volontà di superare le dicotomie in direzione di uno sguardo “androgino”, eppure Cousins ricorre ad un modo di procedere per temi portanti piuttosto che per inquietudini interpretative. L’usura sta – come al solito – nell’immediatezza delle giunture.

Sulla questione dello sguardo androgino si era espressa con inascoltata lucidità una delle femministe radicali degli anni ’70, Shulamit Firestone, che così scriveva: «il risultato della rivoluzione culturale dovrà essere l’eliminazione delle classi culturali, l’abbattimento della cultura per come la conosciamo, (…) la reintegrazione del Maschile (la modalità tecnologica) con il Femminile (la modalità estetica), così da creare una cultura androgina che possa essere qualcosa più che la somma delle sue integrazioni». Sogno di una cultura calata nello svasamento, e quindi – per me – di un cinema disalloggiato e intempestivo, che si torce contro il suo linguaggio. Un cinema fuori-fuoco, che interrompe il «rosicchiamento dello schermo», che non ha un metodo stabilito, che è un precariato del senso, che riammette il passato principalmente come ciò che torna a ribadire l’inadeguatezza di questo presente, e che ad ogni fotogramma eccede il piano dell’opera intera: qualcosa più che la somma delle sue integrazioni...

Nel frattempo, l’introduzione è terminata. Usciamo dalla sala e ci sediamo in un’altra stanza mentre il film continua ad andare. Sul tavolo di fronte a noi, un catalogo de Il Cinema Ritrovato finito lì chissà come, e un libro con tutti i nomi di Women Make Film. Non posso fare a meno di pensare a Jacques Derrida, al mal d’archivio, a quell’incrocio di cominciamento e comando (arché) che bisogna sempre tenere a mente quando si parla di classificazione: «Gli arconti hanno il potere di interpretare gli archivi». Proprio da questo suo ammonimento decido di far iniziare l’intervista: il lavoro di Cousins esplora le possibilità dell’archivio come mezzo per inaugurare una contro-investigazione del cinema attraverso una molteplicità di sguardi di donne. L’organizzazione di un archivio però non è mai “neutrale”. In quanto “regista” e “maschio”, gli domando quale sia la sua posizione riguardo al potere di scegliere quanto portare alla luce e quanto invece lasciare fuori.

Tilda Swinton.

«Nessuna persona che ha lavorato a questo progetto crede negli stereotipi di genere», risponde Cousins: «non vi sono generalizzazioni. Molti mi dicono “le donne fanno film sull’amore o sui bambini.” Le donne fanno film su ogni cosa! Questo mi porta a voler mettere in crisi le premesse della tua domanda. Non ho scelto i film in quanto “maschio”, ma in quanto cinefilo. La cinefilia è una condizione androgina, così come il cinema, che non conosce confini o categorie. Tilda Swinton, ad esempio, si è interessata al progetto proprio per via di questo approccio, e sono certo che ciò valga anche per gli altri collaboratori. Allo stesso modo, durante l’elaborazione del film non ho voluto seguire alcuna struttura cronologica, ma piuttosto l’elettricità che si creava tra un frammento e l’altro. Women Make Film è un oggetto esplorabile in ogni modo, visitabile da una parte all’altra: per temi o capitoli, per frammenti...».

Spiego che quella dello sguardo androgino è una questione che m’interessa molto, e che condivido le sue riserve riguardo alle definizioni categoriche. Il progetto di Women Make Film tenta di capovolgere le dicotomie, ma allo stesso tempo i capitoli fanno riferimento ad una grammatica nota (generi cinematografici, tipologie di ripresa o di rappresentazione). È dunque possibile, gli domando, concepire una strada davvero… “ermafroditica”? Non solo oltre agli stereotipi di genere, ma anche oltre al genere cinematografico? «Sono consapevole che alcuni “cineasti sperimentali” non concepiscono o non vogliono sentir parlare di cose come un “primo piano”, ma onestamente non credo a questa prospettiva. Io e te ora stiamo parlando un linguaggio, e possiamo giocare con esso, stravolgere la sua sintassi, usarlo poeticamente piuttosto che in modo prosaico, ma vi sono certe caratteristiche del cinema che è molto difficile mettere in dubbio. Per il resto, non sono un accademico, ma un regista appassionato di cinema, e questo film si muove anche in un orizzonte pratico».

Cousins rivela che il titolo originale non doveva essere Women Make Film, ma An Academy of Venus. «Una scuola di cinema dove tutte le insegnanti sono donne, e dove ciò che viene offerto non è un punto di vista accademico, ma un luogo dal quale trarre strumenti per l’apprendimento. Io stesso, durante la lavorazione, ho conosciuto persone di cui ignoravo l’esistenza: per esempio Sumitra Peries, regista dello Sri Lanka che a partire dagli anni ‘70 ha realizzato veri e propri capolavori, e nonostante ciò viene raramente nominata. Se vogliamo che le persone stravolgano il loro punto di vista bisogna iniziare a parlare delle grandi registe donne con la stessa febbre con la quale conversiamo a proposito dei capolavori realizzati dagli uomini.»

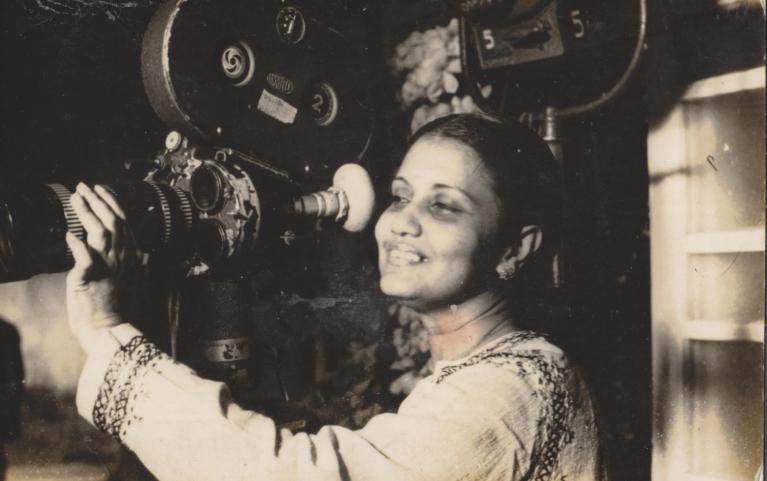

Sumitra Peries.

Kathryn Bigelow.

Gli faccio notare come anche all’interno di una minoranza vi siano comunque gerarchie, dinamiche egemoniche, sensibilità distanti: c’è differenza, ad esempio, tra una regista ben nota a Hollywood come Kathryn Bigelow e una regista iraniana (una cinematografia che compare diverse volte nel corso del film). Se da una parte è chiaro che Cousins non sta cercando di rinforzare delle gerarchie, al contempo mi viene da chiedergli quale impatto abbiano avuto, durante la realizzazione di Women Make Film.

Mi risponde che questa stata è una questione molto importante per lui: «Un film vincitore di un Oscar e un cortometraggio sperimentale parlano entrambi la lingua del cinema, e dunque è necessario eliminare la concezione che esistano film nati per stare sotto i riflettori ed altri che debbano per forza rimanere nella penombra. Sono categorie che l’industria del cinema tenta di imporci, ma noi dobbiamo guardare oltre, e giudicare un film per quello che è, cioè semplicemente “un film”».

Cousins ricorda il suo incontro con Lauren Bacall, e di come una volta la grande attrice gli abbia detto: «L’industria è una merda. È il medium ad essere grandioso!». «In un’epoca in cui alcuni politici cercano di rinforzare i confini tra le diverse nazioni», conclude Cousins, «affermare l’idea di un cinema senza bordi netti è più che mai urgente: il montaggio stesso permette di congiungere culture tra loro anche diversissime attraverso uno stesso tema, per esempio l’idea della “casa”...».

Poiché abbiamo detto all’inizio che un archivio non è mai neutrale, gli domando in che modo l’attuale clima politico – penso in particolare al movimento #metoo e alle sue implicazioni – abbia influito sul film: si può davvero trasformare la storia del cinema in un tentativo di redenzione del passato? Cousins mi spiega che il progetto è stato avviato ben prima dell’esplosione del movimento: «Come puoi immaginare, c’è stata una certa pressione riguardo alla possibilità di citare Weinstein all’interno del film. Ho pensato però che la sua presenza avrebbe avvelenato un’opera altrimenti gioiosa: potente proprio perché gioiosa. Io sono completamente d’accordo con le attuali proteste e rivendicazioni; tuttavia, allo stesso tempo è essenziale che i nuovi cinefili studino quanto è venuto prima, nel passato, e in questo caso non possiamo accusare l’industria. Molti mi dicono: “è così difficile trovare questi film. La tua ricerca deve essere stata incredibile...”. Non è vero! Molti materiali si trovano online, su YouTube. Prendiamocela con noi stessi per la nostra mancanza di curiosità! Prendiamocela con noi stessi se non conosciamo la cineasta argentina María Luisa Bemberg, oppure Binka Zhelyazkova! Bisogna puntare gli occhi là dove crediamo che non ci sia nulla da trovare, avere uno sguardo indagatore...». «...Evitando al contempo il rischio di uno sguardo inquisitorio», cerco di aggiungere.

C’è una tendenza oggi a “riesaminare” la storia del cinema, radicalizzando alcune posizioni a causa del loro originario contesto politico. Penso ad esempio a Leni Riefenstahl, su cui Susan Sontag scrisse delle pagine molto dure, ma con una consapevolezza critica ben diversa da quella con cui si tende oggi a liquidare un regista.

Cousins sembra d’accordo. «È un tema complesso», ammette. «Leni Riefenstahl compare in Women Make Film. C’è chi dice che una delle donne presenti in questo film sarebbe stata colpevole di reati sessuali: ho scelto comunque di farla rimanere nell’opera. Certo: per me sarebbe inconcepibile pensare di proiettare un lavoro di Leni Riefenstahl senza un’introduzione, e lo stesso vale per Roman Polański, che conosco bene. Queste opere debbono continuare a essere viste, perché non possiamo diventare censori. Gli spettatori devono però essere messi al corrente di come stanno davvero le cose, delle violenze e degli abusi...». E, a proposito dell’educazione, dice: «Molti insegnanti di cinema non hanno visto abbastanza film diretti da donne. Citano la Riefenstahl, ma hanno mai sentito parlare di Lois Weber o delle sorelle McDonagh? Della grande Alice Guy-Blaché? Non possiamo ignorarle, o rischiamo di fare il gioco di quella stessa industria che vorremmo criticare...». Quella di Alice Guy-Blaché, figura di primo piano nel cinema delle origini, è una presenza fondamentale nel film di Cousins: «Tutti le strade percorse in questo “road-movie”», mi spiega, «non sono altro che frammenti di un lungo pellegrinaggio verso la tomba di Alice Guy-Blaché, la prima donna a dirigere un film. Women Make Film si chiude con l’immagine di quella tomba, come una forma di ringraziamento».

Alice Guy-Blaché.

Agnès Varda.

Torno nuovamente sul tema dell’educazione e dello studio del cinema. Università e scuole di cinema costituiscono un altro problema: perché non proporre modalità di studio più radicali, che conducano fuori dal linguaggio esclusivo del grande cinema? Perché non mostrare altri sguardi? A malapena si comincia a citare Agnès Varda... «Sì, è una situazione tremenda», mi conferma Cousins. «Non abbiamo bisogno di ritagli di programmi dedicati alle donne, della consolazione dei “women studies”, ma di uno studio più attento. I programmi vanno contestati e aggiornati! Non possiamo neppure forzarci in categorie che non ci appartengono più, e continuare ad affermare: “sei una donna e dunque vedi in una certa maniera, sei un maschio e dunque vedi in una certa maniera”. Io sostengo la necessità di adottare uno sguardo fuor-di-genere. Considerare il cinema un “rettangolo androgino e anarchico”: questo è quello che conta davvero!».

Su queste parole spengo il registratore. Appena prima di salutarci, chiedo a Cousins se conosce Helga Fanderl, cineasta di ricerca attiva sin dagli anni ‘90: «Le sue Costellazioni di film in super 8» gli dico «sono per me uno dei più alti esempi del cinema moderno. Stupori appena visibili, o doni della presenza piena». Lui mi ringrazia: quello di Women Make Film è un viaggio aperto, e dunque interminabile.

(In collaborazione con “La Camera Ardente”).