Speciale

Carteggi amorosi / Lettere da un matrimonio. Vitaliano Brancati e Anna Proclemer

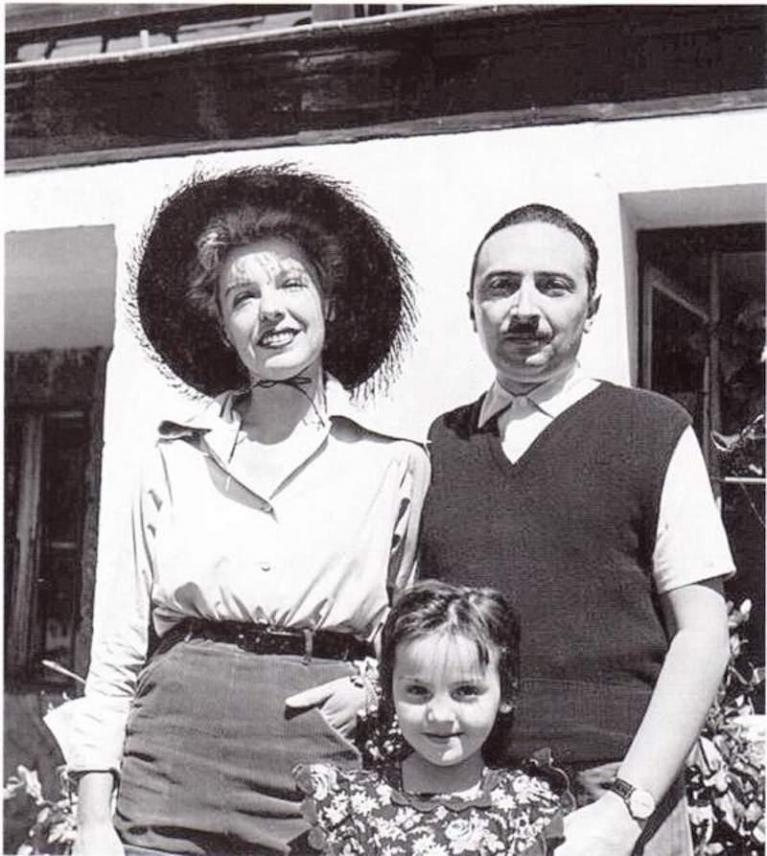

Nel ’94, quarant’anni dopo la morte di Vitaliano Brancati, Anna Proclemer gli scrive una lettera per dirgli quanto senta la sua mancanza, e fondamentalmente quanto torto gli abbia fatto negli anni in cui lottava per la sua indipendenza e viveva il matrimonio con lo scrittore siciliano come una limitazione della sua libertà. Lo scrittore e l’attrice si erano conosciuti a Roma nel ’41; lei era ancora una studentessa, lui era già Brancati, aveva pubblicato Don Giovanni in Sicilia, aveva abbondantemente abiurato la sua fede fascista, e dopo alcuni anni di apprendistato alla mondanità letteraria aveva lasciato Roma e si era trasferito in Sicilia per insegnare italiano e latino in un liceo di Caltanissetta.

Credo che il trasferimento in Sicilia in pieno fascismo, e anche in piena affermazione personale, sia lo snodo centrale della biografia di Brancati: si disgusta del fascismo (il fratello racconta che l’unica cosa che raccontava volentieri, e con divertimento, della sua visita a Mussolini fossero i lunghi minuti di anticamera in cui aveva sconcertato le guardie del corpo che sembravano chiedersi chi fosse e che volesse, prima che lui mostrasse il suo lasciapassare) e sceglie la provincia. Non ama i riflettori, e lo spiega chiaramente alla futura moglie che rivendica il desiderio di una carriera teatrale: “Io ho bisogno, per il mio lavoro, di raccoglimento, di tranquillità, di libri, e di una vita quasi patriarcale. Bisogna che noi costruiamo un centro così, dal quale tu potrai uscire quando vorrai e io spero che la necessità ti ci costringa il meno possibile (ma è una speranza, non una pretesa), e io pure, quando vorrò. Tu hai bisogno del palcoscenico e dei teatri di posa, io di silenzio, tranquillità, finestre e scaffali e soprattutto, quando lavoro, di non mescolarmi a troupes volgari rumorose e pretenziose, che parlano di arte, psicologia, soldi, fotografie, Shakespeare, coerenza del personaggio o pederastia con un linguaggio che fa accapponare la pelle. Preferisco mille volte parlare con un pescatore o con una cuoca”. Ed è così che i due raggiunsero un delicato equilibrio fatto di fughe in avanti (di lei), soggiorni in Sicilia di Brancati (che aveva una cattedra a scuola a cui rinunciò solo molto più in là), di lunghe o meno lunghe lontananze, di lettere e cartoline in cui Brancati lamenta – sempre con grande eleganza – vari disturbi fisici, insonnie e fastidi perlopiù legati alla mancanza della moglie, oltre a un’evidente idiosincrasia nei confronti di datori di lavoro, registi, giornalisti e produttori di cui mette a nudo l’insipienza e il conformismo.

I suoi problemi con la censura cominciano già in epoca fascista, nel ’43, con l’interruzione delle repliche dello spettacolo “Don Giovanni involontario”, ma analoghi problemi incontrano le commedie “Raffaele” e “La governante”, come pure il film “Anni difficili” di Luigi Zampa, tratto dal suo racconto “Il vecchio con gli stivali”, che non solo ha problemi di distribuzione ma provoca anche un’interrogazione parlamentare in quanto lesivo “della dignità di un popolo”. In una lettera del 4 ottobre del ’52, Brancati scrive alla moglie: “Al tempo del fascismo, vedevo questa terra come la patria del buonsenso e della ragione. E può darsi che una follia provinciale com’era il fascismo desse veramente alla normalità provinciale della Sicilia un aspetto di civiltà. Ma oggi le cose sono cambiate, e al confronto di una vera civiltà, la mia povera Isola diventa la sede di una calma e leggermente paurosa pazzia senile”. È quindi sul palcoscenico di una Sicilia arcaica e riluttante alla modernità che si agita il conflitto di Brancati con l’Italia post-bellica, di cui rifiuta sia i rigurgiti fascisti che le arretratezze di stampo patriottico e clericale. Brancati affronta entrambi con le riserve di “riserbo, pudore, tolleranza, rispetto del proprio simile, prudenza, modestia, fedeltà, rigore, intransigenza” che Proclemer gli riconosce nella lettera postuma del ’94 e che brillano con tanta chiarezza sia nell’epistolario – Lettere da un matrimonio, ormai fuori commercio – che nel resto dell’opera.

Brancati e Proclemer costruiscono quindi un equilibrio fragile fatto di distanza e attrazione, di diversità di desideri e solide visioni comuni; il loro è un rapporto che nasce a fatica, con molti dubbi e incertezze da parte di entrambi. Nella prima lettera, datata gennaio 1942, Brancati scrive: “Le cose, almeno da parte mia, stanno così: da venti giorni mi sembra letteralmente d’impazzire. Non so lavorare, m’affumico il cervello con la pipa, passeggio, la notte, intorno al mio letto, faccio penosi calcoli con le dita, a tutti domando la stessa cosa; mi sono rimasti solamente due pensieri: uno scintillante come il sole, e uno nero come la morte. E il primo è che tu sei la più dolce, bella, intelligente, candida ragazza del mondo, e il secondo che sei tanto giovane, e io no. Gli anni, che guardavo con simpatia come bravi cavalli che m’avessero portato, ora li odio perché mi hanno portato così lontano da te. A mia madre stessa, che adoro, non so perdonare di avermi fatto nascere così presto.

Che fretta c’era di mettere al mondo un balordo personaggio?”. Le perplessità non nascono solo dalla differenza d’età: Brancati diffida dell’ambiente teatrale e cerca, con delicatezza ma in maniera esplicita, di convincere la moglie a non accettare lavori che la portino lontano da casa. La nascita di Antonia acuisce la distanza: Brancati la accudisce volentieri ma manda anche alla moglie lettere che di certo non alleggeriscono il suo senso di colpa per la forzata distanza dalla figlia. Le lettere degli anni del matrimonio, così piene di nostalgia e di sofferenza per la lontananza, testimoniano di una tensione amorosa che il tempo non accenna ad allentare; al tempo stesso, Proclemer suggerisce che il marito si servisse inconsciamente della figlia come pedina nel delicato gioco del loro rapporto.

“E io? Io mi barcamenavo. Accoglievo con apparente dolcezza ma con sostanziale insofferenza le sue preoccupazioni e i suoi timori. Saperlo infelice mi addolorava profondamente. Ma era dolore per lui o per il senso di colpa che me ne derivava? Ricordo un pomeriggio milanese. Una giornata d’inverno, grigia; una pioggia leggera. Mi fermai in mezzo a piazza della Scala, sotto l’ombrello, la Nina al mio fianco bagnata e festosa. L’odore del Nord, le luci smorzate, il suono di quella città civile e amatissima, il pensiero del teatro che mi aspettava, del lavoro che amavo mi invasero di un così forte senso di felicità da sentirmene stordita. Durò un attimo. Ripiombai subito, ricordo, nel dedalo delle mie preoccupazioni per B. rimasto solo a Roma, e paragonai il mio stato di un attimo prima a quello che doveva essere il suo. La diversità dei nostri sentimenti mi sgomentò. Ciò che per lui era solitudine per me era libertà. Potevo fingere anche con me stessa che non fosse così, potevo vergognarmene o dolermene. La realtà rimaneva quella”, scrive Proclemer a commento delle lettere del periodo del loro matrimonio. Nel ’53, anno in cui comprano una casa in via Fleming, il loro matrimonio è finito. Proclemer se ne accorge appena si trasferiscono nella casa nuova; per Brancati è un duro colpo, ma lo affronta con grande dignità. Nel corso dei mesi i rapporti tra i due migliorano; vanno a cena insieme, discutono pacatamente, ricominciano a vedere insieme gli amici di sempre. Proclemer lo accompagna a Torino per operarsi della cisti di cui soffriva. Doveva essere un’operazione semplice, ma Brancati non si svegliò più. Era il 25 settembre del 1954.