Luoghi / Pierre Jourde: ritrovare il perduto

Paese perduto di Pierre Jourde narra la storia di due fratelli, originari di un villaggio montano dell’Alvernia, che ereditano un malridotto cascinale e quindi tornano da Parigi al paese, dove rivedranno le persone, e rievocheranno gli scomparsi, che hanno conosciuto durante l’infanzia e la prima giovinezza. Al loro arrivo scoprono che è appena morta una ragazza di vent’anni, figlia di amici di famiglia: il giorno del funerale le poche decine di abitanti del villaggio vengono passati in rassegna con occhio antico e nuovo, alla luce della morte, filtro attraverso cui tutto viene pensato o ripensato, visto o intravisto. Vita e morte, sono qui a strettissimo contatto: l’una è l’ombra dell’altra, l’una lascia trasparire l’altra. Il paese non è che un monumento desolato al provvisorio. L’uomo è rappresentato nella sua terribile essenza terrena, con il corpo sempre sulla soglia della decadenza, della rovina, dell’abisso.

Alcol, incidenti, violenze e degradazione sono tra i principali ingredienti del libro. Ne viene fuori un’immagine molto dura della condizione umana, solo di rado ammorbidita dalle qualità semplici e gentili di qualche personaggio o di qualche singolo atto.

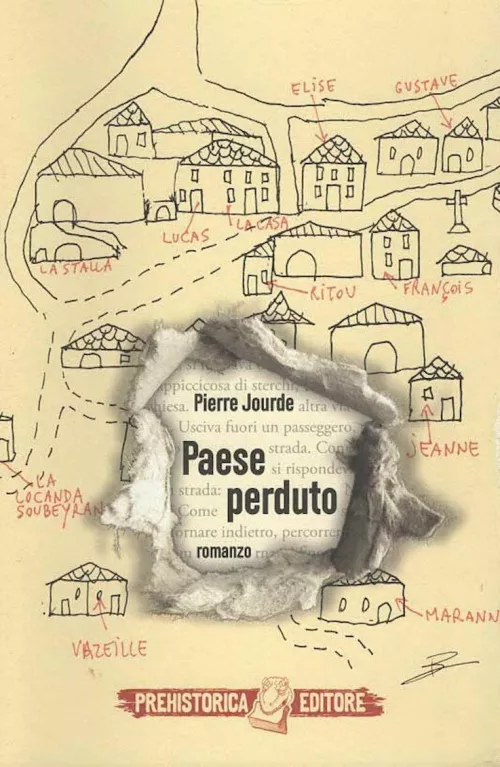

Il titolo dell’opera – proposta in Italia per la prima volta (nella traduzione di Claudio Galderisi) dalla meritoria casa editrice Prehistorica – fa immediatamente pensare al Paradiso perduto, ma gli si potrebbero attribuire anche altri significati: un paese “perduto” da intendersi come “perso di vista”, oppure “sperduto”, tra le montagne. Quanto perdiamo può anche apparirci come un paradiso, pur non essendolo; il paradiso perduto è infatti uno stato di felicità immaginata, un luogo mitico, mentre questo paese si rivela essere piuttosto un inferno, un inferno perduto. Perché allora aspettarsi la felicità dall’inferno? Il narratore non lo rivela, ma sembra disposto a pagare con la moneta del disgusto e dell’orrore l’ingresso in un luogo che gli permette di unire il presente e il passato. Il vero inferno, infatti, è la separazione. Perciò trovare l’unità potrebbe quantomeno rappresentare un’illusione di felicità. E la felicità spesso si desidera anche se illusoria.

Paese perduto, allora, perché è uno dei pochi in cui ci si può smarrire, sprofondare in luoghi senza meta e senza significato, spazi di puro logorio. Non è infatti una mitica giovinezza che cerchiamo in esso, né fondamenta, né rinnovamenti. Non l’altera antichità, e neanche la nobile memoria. Qui, né grandi storie, né ricco folclore, né giacimenti di racconti. Ovunque si percepisce la vecchia lotta dell’uomo contro l’abbandono (...). (pag. 20)

I due giorni di permanenza dei fratelli nel villaggio permettono lo svolgimento di una riflessione sull’umanità, della quale vengono rappresentati gli eccessi, le morbosità, le debolezze, i vizi, la ferocia, la vulnerabilità, ma anche la generosità e il sorriso, che tanto più risplendono quanto più lo sfondo è nero. Siamo in un piccolissimo paese, ma non per questo gli uomini mostrano poco di sé. Tutti gli abitanti vengono passati in rassegna. Ciascun personaggio occupa poche pagine, ma è comunque pieno di vita, una vita grezza e fragile – non di rado dall’aspetto grottesco – che si manifesta con gesti esemplari, capaci di riassumere tutta una personalità. Anche i morti ci appaiono vivi, con la loro dettagliata apparizione nella memoria del narratore. Sono creature di un regno a cui noi lettori, dopotutto, dovremmo sentirci estranei. Ma i fatti degli altri, che si svolgono in un paese senza alcuna importanza, possono anche riguardarci. In che misura? Dipende dalla mano dello scrittore. Di per sé, occuparsi di un piccolo paese favorisce l’analisi della vita umana nella sua essenza e nei suoi estremi (“Se vuoi essere universale, parla del tuo villaggio”, diceva Tolstoj). Ma naturalmente ci vuole un grande scrittore per rendere universale il particolare, e Jourde lo è, innanzitutto per la sua capacità di osservazione, e poi per le sue precise – e nello stesso tempo evocative – descrizioni, che occupano la maggior parte dello spazio narrativo, assieme ai ripetuti approfondimenti di stampo proustiano.

Nel testo l’azione è ridotta al minimo. La storia procede con la potenza del fiume che scorre, e che pure sembra quasi immobile. La frequenza delle riflessioni e delle digressioni ci permette di soddisfare esigenze che nemmeno sapevamo di avere. Ad esempio, di fronte a una salma magari siamo attraversati da pensieri sulla morte, che però di solito sono brevi e fugaci. Jourde invece insiste nella sua descrizione al punto da generare una concatenazione di pensieri che ci portano a soddisfare – appunto – il nostro bisogno (magari latente) di esplorare la realtà fisica e metafisica della morte.

Perché occorre che ritorniamo continuamente all’immagine del morto, alla sua tomba, al suo corpo? L’emozione si attenua in questi ripetuti contatti. Si smette di valutare, ogni volta, la distanza smisurata che separa questo cadavere da quel che è stato. Ci si sente meno violentemente presi di petto da questa contraddizione insostenibile di una presenza nella quale si materializza e si acuisce in modo infinito l’assenza. Si sta allora davanti al corpo, e non si trova più nulla in sé stessi, ci si sente vuoti; l’essere allungato là non significa nulla più dei muri e degli alberi che s’incrociano tutti i giorni senza pensarci. (pag. 39)

Bisogna soffermarsi, indagare, per capire. È con questo spirito che lo scrittore si avvicina al paese perduto, con lo spirito di chi vuole meditare sulle apparenze per scoprire il segreto sia del mutevole che dell’immutabile. E così tramite il visibile ritrae il nascosto, e tramite l’abituale l’eterno: l’eterno apparire e scomparire delle cose, l’eterna lotta per dare uno spazio e un tempo al proprio essere, altrimenti evanescente.

Jourde è molto attento alla scelta della flaubertiana parola giusta. Ma la sua non è solo finezza letteraria. L’accuratezza delle descrizioni rivela uno sforzo di appropriazione di luoghi e personaggi ai quali, nello stesso tempo, confessa la propria sofferta estraneità. Si tratta di un’accuratezza che potrebbe sembrare crudele e invece è piena di pietà per la decadenza e la caducità di uomini e cose. Lo scrittore, nativo del luogo, decide di guardare in faccia ciò che scompare, di confrontarsi con la labilità, e riesce nell’impresa di rendere permanente il fuggevole, poetico l’impoetico e meraviglioso l’ordinario. È il coraggio dello sguardo a permettergli di osservare la corporeità della morte (il cadavere della ragazza), di soffermarsi sulla sua cruda consistenza prima della scomparsa definitiva. Tutto il libro perciò è attraversato da una domanda sottintesa: come salvare dalla perdita ciò che il destino ha stabilito debba perdersi? Proust va alla ricerca del tempo perduto: Jourde va alla ricerca del luogo perduto. O forse, attraverso il luogo, va alla ricerca del tempo. Ma il “paese perduto” può essere davvero ritrovato?

«È un paese perduto», dicono, non v’è espressione più giusta. Non ci si arriva che smarrendosi. Nulla da fare qui, nulla da vedere. Perduto forse fin dall’inizio, talmente perduto prima di essere stato che questa perdita non è altro che la forma della sua esistenza. E io, stupidamente, fin dal principio, cerco di conservarlo. (...) È mai stato mio questo paese perduto? Lo perdo, non smetto di perderlo. (pag. 18)

L’insistenza iniziale sulla tortuosità della strada che conduce al villaggio, e sul contrasto tra lo spostamento difficoltoso dell’auto e l’immobilità solenne del paesaggio, suggerisce l’idea che il luogo in cui i due fratelli si recano sia abitato da un genius loci irritabile, che a volte accoglie ma perlopiù respinge. Tra l’altro sembra quasi che occorra smarrirsi per trovarlo, e trovarlo per perdersi. E forse perdersi per ritrovarsi. In questo ritorno all’infanzia e all’adolescenza c’è una specie di romanticismo frustrato. Il “cittadino” guarda il contadino con un amore incomprensibile e incompreso. Un amore ferito, offeso dalla realtà, che con la sua asprezza e la sua corruttibilità ignora e insulta sogni e sognatori. È l’amore dell’escluso che vorrebbe essere incluso, anche se solo per poco. Il contadino è disabitato, è privo di sogni; il cittadino invece – come detto – è occupato da un desiderio di ricostituzione dell’unità fra il passato e il presente. Un’unità dolorosa e felice a un tempo.

Il paese perduto di Jourde, in definitiva, è il paese che si perde in sé stesso e nel mondo. Lo scrittore, con la potenza del suo linguaggio e con l’estensione del suo pensiero, dilata e rivisita l’idea di perdita al punto da sovrapporla a quella di ritrovamento. Un ritrovamento che affida alle parole il compito supremo di rendere prezioso lo squallore e interessante l’estraneo, oltre che di preservare dall’oblio ciò che è destinato a scomparire a poco a poco.