Il futuro passato di Contemporanea

Büchner mon amour. Il festival Contemporanea di Prato finisce nel nome dello scrittore tedesco al quale ritornano, periodicamente, tutte le inquietudini delle scene di ricerca. A differenza di altre rassegne di questo tipo, quella diretta a Prato da Edoardo Donatini per il Metastasio si confronta non solo con gli ultimi linguaggi, ma anche con la “tradizione del nuovo”.

Epilogo nel buio

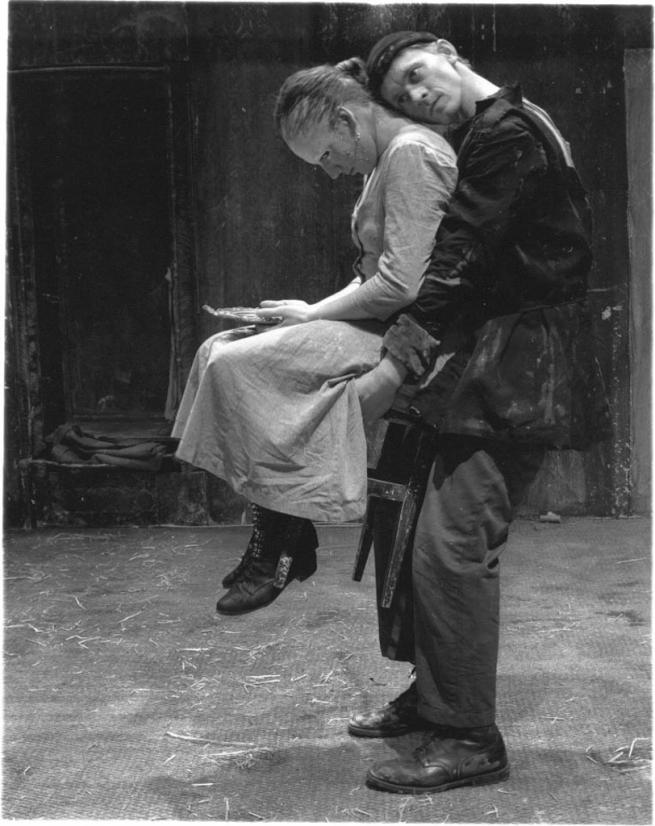

Non è un caso che l’ultima opera presentata, a chiusura, sia Woyzeck o l’inizio del capogiro di Josef Nadj, del 1994 (il primo lavoro del coreografo che arrivò in Italia). Uno spettacolo senza parole, in cui i personaggi di Büchner si confondono e sovrappongono in un baraccone impastato nel fango, zombie o memorie kantoriane, echi di avanguardie che sanno di Europe dell’Est, con slanci chagalliani e precipizi postespressionisti nel buio, in una materia, in un’alienazione, in una fissità di marionette degradate, in una ripetizione irredimibile. Spettacolo di altri anni, di altri tempi, che conserva, con trasparenze sulfuree che sarebbero piaciute a Angelo Maria Ripellino, la forza ctonia del misterioso testo di partenza.

Ph. Furio Ganz

Ph. Furio Ganz

La vera sorpresa della serata e del festival, però, è Mit Lenz di quell’artista appartato e di spessore che è Claudio Morganti. Ci invita, l’attore-artefice, in un sotterraneo, pochi spettatori, venticinque, a rivivere il racconto di Büchner, uno dei più belli e dolenti della letteratura tedesca. Già fuori dallo spazio siamo investiti da un suono lancinante, che sembra realizzare quella frase famosa del testo che lui avrà il pudore di non ripetere: “Dunque lei non sente nulla, non sente la voce terribile che grida per tutto l’orizzonte e che di solito chiamano silenzio?”. Siamo in un luogo abbandonato. O in una bottega d’alchimista di qualche film di Herzog, tra mattoni, polvere, nicchie, sfori di luce.

Un tavolino con sedia in ultimo piano dà all’ambiente un’aria più rassicurante, domestica. Con la collaborazione di Antonio Perrone, che incarna l’allucinato protagonista, saremo portati nella follia disperata del poeta sturmer, che cerca lenimento nella natura, nei suoi incontri con il pastore Oberlin e con la quieta vita di un villaggio di campagna, nei suoi incubi, nei complessi nei confronti del successo dell’antico amico Goethe, per cenni, per racconti, per improvvise immedesimazioni, tra il buio e pozze di luce.

Morganti officia un rito: quello del teatro, con tutta la sua artificialità e tutta la sua assoluta verità, per farci penetrare un’anima che somiglia a quelle dei nostri tempi, senza certezze, frastornate dalle teorie, tra immedesimazione e necessario distacco. Parla della vita della scena, l’attore; discute di estetica del vero, dell’immedesimazione totale e della riproduzione, Lenz; offrono vino gli interpreti e materializzano emozioni e domande che stanno alle fonti, oscure, della nostra modernità. Sacrificio o seduta di anatomia, la tensione è assoluta. E alla fine ci chiedono di non scioglierla banalmente con l’applauso, di non andare a casa felici e pacificati.

Ph. Antonio Perrone

Ph. Antonio Perrone

Di lasciare un po’ di fuoco del teatro, della sofferenza, dentro di sé. Fenomenale e “disturbante” è questo lavoro, come un rito scarnificato, offerto agli occhi di uno spettatore disincantato per risacralizzarlo (il rito e lo spettatore). Prato, o un qualche altro posto, dovrebbe tenerlo in cartellone in residenza e replicarlo, perlomeno alcune sere al mese.

Residenze

Il tema su cui si è chiuso il festival, in una discussione che ha coinvolto molti operatori di tutta Italia, è quello delle residenze (appunto). Di come gli spettacoli possano, debbano nascere in relazione a luoghi precisi, di come spazi spesso senz’anima (o addirittura chiusi) o viceversa particolarmente attivi possano trarre nuova linfa ospitando il lavoro di artisti per periodi più o meno lunghi.

Ci sono varie esperienze in questa direzione, dai “Teatri abitati” pugliesi, luoghi “morti” affidati a compagnie che li hanno resuscitati per le comunità intorno, a altre in Toscana, in Lombardia, in Piemonte, in luoghi come Armunia di Castiglioncello o l’Arboreto di Mondaino. Un’azione, quella delle residenze, che molti vedono come la nuova forma, meno ingessata e dipendente da vincoli politici, di teatro d’interesse pubblico.

Muori

Muori

Nell’incontro di Prato si sono confrontate visioni e esperienze anche molto diverse. Non sono mancate le osservazioni di come su questo modo di operare, molto a contatto con i territori, si investa ancora pochissimo (in Toscana complessivamente meno che su luoghi come lo stabile o la Fondazione Pontedera Teatro). Attilio Scarpellini, direttore dei Quaderni del Teatro di Roma, ha notato come “residenza” sia oggi una parola insieme babelica (vuol dire mille cose e nasconde pratiche diversissime) e pentecostale (tutti capiscono immediatamente il suo senso).

Sarebbe forse arrivato il momento di inserire in modo stabile e non occasionale e minoritaria, magari con protocolli unificati, tale pratica nelle legislazioni regionali. E sarebbe opportuno un intervento centrale. Ma qui ricadiamo nell’essere o non essere che di frequente paralizza il mondo del teatro: centralità o decentramento? This is the question.

Prologo in cielo

Anche la prima giornata del festival, a ben rivedere, andava in cerca di radici della contemporaneità. La francese Julie Noche in Nos solitudes con un sistema di contrappesi giocava a vincere (e rivelare) la gravità, a sollevare parti del corpo, a levitare, a esplorare posizioni impossibili, poggiata dolcemente in aria, per poi cadere, rovinosamente. Un lavoro sul sogno, il desiderio, l’utopia, tutto svolto senza parole, con suoni a volte elettrici a volte sottili, un discorso interamente fisico: verso il fascino, vero, materiale e fantastico, extra-reale, del circo.

E Kinkaleri in Someone in Hell Loves You chiamava il poeta John Giorno, amico di Andy Warhol e William Burroughs, per esplorare insieme intersezioni tra le arti, il corpo danzante una coreografia in cui ogni movimento equivale a una lettera dell’alfabeto e la parola scritta che diventa respiro, voce, performance. Con, in aggiunta, la storia di questo esponente della cultura underground made in Usa nei favolosi sessanta, raccontata attraverso un’intervista punteggiata dalla spiegazione (un po’ lunga e lievemente pedante, invero) dell’alfabeto coreografico, in uno scambio che voleva essere ponte tra generazioni e ricerche diverse.

Ph. Agathe Poupeney

Ph. Agathe Poupeney

Il ponte: ecco la figura che congiunge fine e inizio del festival. Anche Morganti chiedeva di attraversare stati diversi, la presenza e il riferimento, la riflessione e il bruciare della parola e dell’immagine in empatia, il buio e il sorseggiare vino, l’irruzione del silenzio, del vuoto, del respiro affannoso, la noia, l’occhio chiuso, semichiuso, sgranato, l’ombra del vedere, il doppio, il finire della storia in quell’essere portato via del poeta pazzo Lenz in carrozza, rassegnato, senza più paure, senza più desideri, verso una morte oscura, da qualche parte. In mezzo, tra queste passerelle di attraversamento lanciate verso il tempo (forse contro il tempo) che ho provato a descrivere, stava il contemporaneo, come ci racconta qui di seguito Matteo Brighenti.

(Ma. Ma.)

Il futuro è passato

Contemporanea Festival ha il Dna scritto nel nome: stare al passo del tempo. Nelle forze più giovani che abbiamo visto, l’edizione 2013 si è aggrappata a un presente congelato nell’atto di esplodere. Qualcosa è accaduto, qualcuno ha acceso la miccia, ma è successo prima e fuori da qui. Codice Ivan, Fattoria Vittadini/Matanicola, Marco D’Agostin, Lucy Suggate and the Bodyfarm e Silvia Costa hanno preso il puzzle di effetti senza cause apparenti e hanno cercato di risalire al primo pezzo messo sul tavolo del tempo, il centro del centro dello stare al mondo. Vero e autentico.

Codice Ivan, la fine è misura di tutte le cose

Nel prato in erba sintetica di Codice Ivan la morte è l’unico fiore che mette radici. Liberamente ispirato al Requiem di Mozart, MUORI inizia con un pianto di donna nel buio. Un pianto per il parto del giorno fuori dalle cosce della notte. La fine, d’altronde, comincia sempre con un inizio.

Ph. Ilaria Costanzo

Ph. Ilaria Costanzo

Tre performer e tre linguaggi (parola, corpo, immagine) si confrontano in scena. A sinistra un tavolo con un computer, a destra una lapide bianca. Sul fondo uno schermo su cui scorre la “partitura” delle azioni. Benno Steinegger fa sempre lo stesso percorso, avanti e indietro. Una traiettoria che non capisce, ma che non può non assecondare: un muro, invisibile, gli impedisce di trovare vita fuori dal palco. Aumentare la velocità è l’estremo gesto di esistenza per restare in piedi.

La morte è il cortocircuito della nascita. La tomba, però, rimane senza nome, sconosciuta come la marca dell’acqua che bevono i performer. MUORI di Codice Ivan ci consegna un milite ignoto che cade sul campo di una realtà che non riesce a cambiare.

Fattoria Vittadini / Matanicola, desidera la roba d’altri

Fattoria Vittadini/Matanicola, selezionati attraverso il progetto Teatri del tempo presente, elevano invece la marca a offerta votiva alla “madonna delle griffe” perché ci faccia la grazia di essere alla moda. L’abbigliamento, infatti, non conosce crisi. È così da Adamo ed Eva e To This Purpose Only riparte da lì, con tre coppie di uomini e donne che si spogliano nudi. Evidenti i segni dell’abbronzatura: sul pube non batte il sole, l’origine del mondo è cosa vitale per gli uomini, ma va nascosta a dio, per non ricordargli il suo fallimento.

Una danza gelata ed erotica al tempo stesso si interrompe non appena compaiono dei coltelli. Il sangue versato sul palco è lo specchio in cui tutti si scoprono nudi per la prima volta. Sulla musica felliniana di Rota corrono a riprendere vestiti e identità: italiani nell’Italia di oggi. Un vociare indistinto di immagini stereotipate si impossessa della scena. To This Purpose Only di Fattoria Vittadini / Matanicola indica nel corpo il piatto unico della crisi economica. E la “roba” di verghiana memoria è il presepe della nostra natività quotidiana.

Marco D’Agostin, il sogno a occhi aperti di vivere per sé

È una visione astratta e chirurgica quella in cui Marco D’Agostin, anche lui selezionato da Teatri del tempo presente, inscrive Per non svegliare i draghi addormentati. Notte fonda, di quel nero che solo le stelle riescono a bucare. Un essere informe non meglio identificato si muove in cerchio, l’eternamente infinito mantra dell’om induista.

Woyzeck Nadj

Woyzeck Nadj

Il suo lento risveglio si divide in quello di due gemelli eterozigoti quando la luce è abbastanza forte da mostrare i loro lineamenti umani. I due danzatori procedono allora come la memoria: per salti, associazioni, rincorse, pieni che scoprono vuoti e viceversa. Nato come riflessione sulla perdita di potere, Per non svegliare i draghi addormentati di Marco D’Agostin, vincitore del Premio Prospettiva Danza 2012, ritaglia una realtà tra il fiabesco e l’apocalittico in cui affiorano ricordi e frammenti della propria storia personale. Un rincorrersi a intermittenza che è arrivare e allo stesso tempo scappare.

Lucy Suggate, la danza è un attimo già passato

Schiacciate dallo spazio che non riescono a conquistare, le due performance dell’inglese Lucy Suggate and the Bodyfarm, Liquid Gold e Dry Surfing, interpretano il breve riscaldamento (circa 6 minuti la prima, circa 10 la seconda) di qualcosa che non accade.

In Liquid Gold la ballerina e coreografa inglese è un fluido in continua articolazione e pensiero. Un contorsionismo in stile funk che finisce dove è cominciato, in un esercizio di stile. Dopo l’intervallo, anch’esso attesa che accada qualcosa, sembrando così l’involontaria continuazione di Liquid Gold con altri mezzi (palcoscenico vuoto, luci di sala accese), Lucy Suggate annuncia che Dry Surfing “danzerà il suo cuore”. Cerca la coreografia facendo scontrare immaginazione e limiti fisici. Aspetta di catturare l’attimo come un surfista l’onda perfetta. Prova un numero che sembra riuscire e invece fallisce. La velocità non fluisce più come prima.

Silvia Costa, il peso delle cose non dette

Due coppie all’angolo della loro incomunicabilità. Ogni incontro un flashback che fa affiorare rimossi di un tempo oscuro. Sentimenti vissuti di schiena. Silvia Costa in Quello che di più grande l’uomo ha realizzato sulla terra fa recitare gli attori di spalle. Fissano l’angolo che li divide, ma non scoprono mai il loro volto.

Finalista al Premio Scenario 2013, è ispirato a Cattedrale di Carver: un uomo cerca di descrivere a un cieco cosa sia una cattedrale e non ci riesce finché non abbandona le parole, prende per mano il cieco e inizia a disegnare con lui una cattedrale su un foglio. Il foglio è l’angolo, la cecità è il non mostrarsi degli attori e la cattedrale è una serie di cubi bianchi. Nero è quello che sta alla base, un segreto che se rivelato romperebbe l’incantesimo dell’angolo che tiene in scacco lo spettacolo. Di esso sono diretta filiazione i grigi dei vestiti e dei pensieri dei personaggi. Quello che di più grande l’uomo ha realizzato sulla terra di Silvia Costa ci restituisce un presente anonimo come la divisa tra i capelli. Una tomba che ci siamo scavati con le nostre mani.

Cause. Fughe

Dunque, per quanto abbiamo visto, il palcoscenico a “Contemporanea Festival 2013” è diventato il fermo immagine di una causa sconosciuta, ma non per questo percepita come meno reale, meno opprimente. Qui la visione dell’oggi è l’urgenza di costruire una via fuga da tutto questo. Da tutto quanto. Per quanto è possibile. Se, soprattutto, è ancora possibile.

(Mat. Br.)