Visita guidata di un semiologo / Il Salone del Mobile il giorno dopo

Se uno va al Salone del mobile a Milano è per riflettere, per scoprire le ultime tendenze, per valutare le novità. Si può gioire, ma con compostezza, e solo quando un produttore abbraccia la causa ambientalista e ci mostra di aver ripopolato una foresta (non bisogna saltare su tutte le poltrone esposte, toccare ogni genere di superficie, esplorare a bocca aperta labirintici stand in colori fluo al cui cuore, anziché il Minotauro, si trova un minuscolo oggettino dalla dubbia funzione). Già, le tendenze. È a questo che servono i saloni no? A mostrare le ultime novità, a far vedere cosa si usa, che colore va. Quest’anno per esempio sembra che vada il color pastello, il legno, le forme morbide e arrotondate e un altro po’ di altre cose che informatissimi e attentissimi blogger hanno postato a più non posso insieme a imbarazzanti quantità di immagini. È come essere a una sfilata di moda in cui però le modelle sono cose e sei autorizzato a andargli vicino, toccarle, anche parlarci se vuoi, tanto chi se ne accorge? Ed ecco il punto sul quale, nel mio dopo-sbornia da mobili, vorrei riflettere: i contatti e la moda.

Quanto ai primi, la questione è diventata piuttosto imbarazzante: la caccia alla e-mail è aperta e nessuno sembra potervisi sottrarre. Volete entrare nello spazio allestito dal superproduttore? Indurre i man in black all’ingresso a un cenno (quasi) benevolo? Bisogna che diate il vostro indirizzo, che diciate chi siate. Non si accettano sconosciuti. La fame di contatti è diventata bulimia social, e la moneta con la quale paghiamo lo spettacolo è il fatto di essere inseriti in database, profilati, identificati e, magari, e-mailati con le ultime novità. L’idea immagino sia quella che lo spettacolo non debba finire mai, che l’interesse possa essere continuamente sollecitato, stimolato, punzecchiato, che si possa insomma sempre “rubare un momento” a chiunque e che, magari, il soggetto di turno possa decidere di condividere, postare, likeare o qualcosa del genere. Il virus, è questo che le aziende vogliono. Sfruttare questo spaventoso moltiplicatore che è il web per farsi una pubblicità che nessuno può permettersi di pagare, una pubblicità che funziona come una malattia, un virus appunto, che ci prendiamo senza controllo ma soprattutto senza saperlo. La domanda è: siamo sicuri che tutto questo contagio sia positivo? Che alla fine del bombardamento le persone siano più ben disposte nei confronti del brand? Che ne abbiamo un’immagine positiva? Gli studiosi di web sono perplessi.

Jenkins, in particolare, che dei teorici della rete è uno di quelli che sembra avere una visione più lucida, critica piuttosto aspramente il concetto stesso di virale, in particolare la passività che lo caratterizza. Il virus è qualcosa che prendiamo, da cui veniamo contagiati senza volerlo, rispetto al quale siamo passivi insomma. La rete non funziona così. I contenuti che si diffondono davvero non lo fanno grazie a supporti passivi, organismi che vengono infettati e poi portano in giro la malattia. Al contrario, viaggiano velocemente solo quando i nodi della rete che li porta sono attivi, commentano, criticano, riscrivono, doppiano, modificano, trasformano, insomma quando si appropriano dei contenuti stessi. Il mito, ha spiegato un antropologo come Levi-Strauss, diventa tale solo quando viene trasformato. Parafrasandolo potremmo dire che una marca è quello che rimane quando tutte le versioni della sua storia sono state raccontate. La sua forza non sta in una storia – quella che oggi, sulla scorta di un marketing che predica lo storytelling, tutti i pezzi di design devono saper raccontare – ma nella possibilità di generarne.

E andiamo alla seconda questione, la moda. Io non ho niente contro la moda, sono un consumista come chiunque altro, la subisco con gioia, solo non credo che coincida con il design. Non voglio dire che nel design non ci siano le mode, (ci sono nella scienza, figuriamoci in un ambito come quello dei prodotti industriali), mi sento semplicemente un po’ disturbato quando il design viene completamente assimilato a essa. Quando se ne parla solo in termini di tendenze, di colori, di abbinamenti più o meno convenienti in cui, alla fine, a trionfare è sempre la singolarità del pezzo, proprio come quella del capo. L’unica definizione possibile di moda l’ha data Salvador Dalì quando ha detto che “la moda è ciò che passa di moda”. Ecco, non credo che nel design funzioni allo stesso modo. Preciso: non dovrebbe funzionare allo stesso modo e non lo fa. Non dovrebbe perché il design nasce come soluzione di un problema, riflessione in cui la ricerca estetica viene coniugata alla considerazione funzionale. Non il vecchio “form follows function” con il suo ingenuo determinismo, per carità, ma una riflessione in cui il problem solving sia subordinato a un sano problem making, che non è farsi problemi che non esistono ma porsi quelli che l’abitudine ci impedisce di vedere. Il buon design questo lo fa.

Non è la categoria bello/brutto che si applica al design ma quella che oppone buono a cattivo. L’etica è parte costituente del design. E non parlo del fatto di ripopolare le foreste che abbattiamo per fare i mobili di cui sopra (ci mancherebbe altro!) ma di qualcosa di più complesso, che non ha a che vedere solo con l’ambiente ma con l’uomo nella sua complessità, con il modo in cui, producendo oggetti, arredando ambienti, organizzando spazi, costruisce le proprie relazioni con i suoi simili e con il mondo. E poi il design non funziona come la moda perché, anche dietro il più ingenuo e commerciale dei prodotti, c’è sempre il desiderio di rimanere, di sottrarsi al tempo che passa. La moda questo non vorrebbe mai farlo. Il bello della moda è che passa, che la prossima stagione dovremo cambiare tutto il guardaroba. Tutti i designer invece aspirano a disegnare la nuova Arco (la famosa lampada di Achille Castiglioni), il nuovo, intramontabile classico, che più lo guardi e più pensi “come ho fatto finora senza?”. Ecco, se devo dire in cosa il Salone del Mobile mi ha un po’ deluso è in questo, nel fatto di trattare il design un po’ come l’altro grande asset milanese (lo so, ancora una parola inglese, i postumi non sono scomparsi del tutto), la moda appunto.

Oggetti meravigliosi, esposizioni magnifiche e tutto il resto, ma forse qualche mancanza nell’esibire il design. Nel mettere in luce cioè il progetto che sta dietro l’oggetto. La colpa, diciamolo, è anche un po’ dei designer, che continuano a usare i due termini come fossero sinonimi mentre non lo sono affatto. L’oggetto è una cosa, il progetto è l’idea di una cosa. E anche se poi dovrebbero ritrovarsi entrambe presenti nel primo, non è detto che il secondo venga comunicato efficacemente. Che si renda evidente cioè quel problema di cui l’oggetto è la soluzione. Problema che, insisto, non è solo di tipo pratico – un divano comodo, un tavolo richiudibile, una cucina piccola ma efficiente – ma esistenziale – un divano in cui socializzare, un tavolo in cui lavorare piacevolmente, una cucina che ci ispiri a cucinar bene. Per essere ancora più precisi, il progetto non è nemmeno un disegno. È così che usiamo questa parola, e ci capiamo naturalmente, ma inneschiamo uno strano cortocircuito per cui le forme che la nostra matita traccia (o il computer, che è lo stesso) sono al contempo la cosa e la sua descrizione. Non una descrizione ma la descrizione, l’unica che riteniamo ci serva. Facciamo un esempio per capirci: il primo iPhone di Apple. Qual era il progetto dell’iPhone? Certamente era la sua forma fisica, i materiali con cui era realizzato, il fatto che non avesse i tasti ma un display “touch” e che si presentasse a noi con graziose iconette (anche l’interfaccia grafica è un progetto ovviamente). Tutto questo però non bastava a descriverlo fino in fondo, e quel geniaccio di Steve Jobs lo sapeva molto bene. Lui aveva un talento straordinario per la progettazione intesa nel senso che qui voglio dargli. Quando parlava (non disegnava, parlava) dell’iPhone lasciava intravedere come avrebbe cambiato la vita di chi lo avesse acquistato. Era quello il suo progetto: dare alla gente una vita diversa, un modo nuovo di socializzare, di interagire con la tecnologia e di rapportarsi alle altre persone per mezzo di questa. E sapeva come descriverlo: raccontando storie.

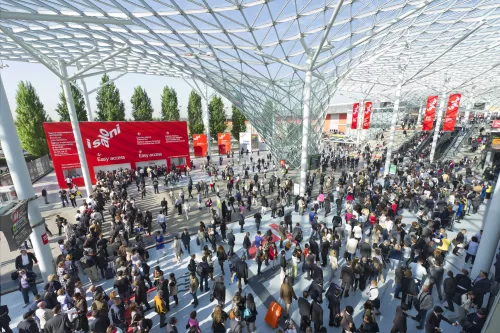

Ecco, è questo alla fine il problema del Salone, che ci mostra i “pezzi” senza che questi siano messi in condizione di significare, senza che possano raccontare davvero quelle storie delle quali si troveranno a essere parte. E che sono legate spesso alla presenza di altri mobili, di specifici ambienti, della casa insomma. Al Salone ci sono i mobili ma non ci sono le case. E non ci sono le persone. A parte i visitatori intendo, che sono di sicuro persone, ma persone che saltano da una poltrona all’altra, che sbavano su cataloghi e borsette, che toccano tutto, che fanno “oooooh”, insomma che non stanno davvero vivendo. Chissà, magari inventarsi un modo per dar più “vita” alle cose, per farle proprie, potrebbe indurre qualcuno a parlarne anche sul web, a diffondere i contenuti (Jenkins parla di media spreadable), anziché sperare tutti nel contagio.

Bene, l’ho fatto, ho mosso la mia critica. La sbornia di mobili è passata, sono lucido. E adesso? E adesso non mi resta che aspettare con ansia il momento della prossima. Perché diciamocelo, quando uno si sbronza, una cosa sola vuole davvero, farlo ancora.