Immaginario / John Baldessari. Mai più arte noiosa

L’illusione del cinema

Santa Monica, vicino Los Angeles, una mattina dei primi anni settanta. John Anthony Baldessari (nato nel 1931 e scomparso di recente, il 2 gennaio) si reca nel suo studio e trova l’ingresso ostruito da camioncini pieni di apparecchiature da film. Formano una sorta di barricata che gl’impedisce l’accesso. Nel parcheggio circostante, nel mezzo della troupe cinematografica, spuntano una sedia per il regista e una per l’attore – il regista è Roman Polanski, l’attore Jack Nicholson, come recita l’aneddoto. Baldessari è insomma finito nel bel mezzo del tournage di Chinatown.

“Pardon me, can I get into my studio?” o, secondo le versioni, “I’d like to get in. That’s my studio”, chiede a Polanski e Nicholson un Baldessari allora quarantenne, con quel volto da sette nani innestato su un corpo da gigante. Dentro di sé rimugina: “Okay so, the line between reality is my door”.

La vicenda (riportata in un’intervista con Jeremy Blake, “Artforum”, marzo 2004) non sorprende Baldessari: capita spesso che nei dintorni della sua abitazione e del suo studio si allestiscano set cinematografici. L’industria di Hollywood dista poco lontano e rende la zona circostante un luogo sospeso tra realtà o finzione o, meglio, uno spazio-tempo in cui coesistono, uno accanto all’altro, uno dentro l’altro, diversi livelli di realtà costruiti attraverso finzioni sempre più sottili. Un gioco di specchi in cui non si sa più indicare l’originale. “Credo che gran parte del mio interesse [nel realizzare Intersections, 2001-2003] derivi dal fatto che non riusciamo più a capire cosa è reale perché siamo cresciuti vedendo film”; “È lo specchio del mondo, ma è in un altro luogo”. Tante sono le occasioni in cui Baldessari ha espresso il fascino esercitato su di lui dai film in quanto macchina dell’immaginario. Al punto da dichiarare che l’artista più importante degli anni sessanta non è stato Andy Warhol o Jasper Johns ma Jean-Luc Godard.

Space available, 1966-67.

Per questa ragione valicare la porta del suo studio, scavalcando la troupe che ne ostacola l’accesso, è un gesto ambiguo aperto a diverse letture. Secondo la più evidente, l’artista ripara in uno spazio domestico, quello del suo studio, estromettendo il mondo del cinema. Del resto uno dei migliori complimenti che abbia mai ricevuto è: “quello che mi piace della tua arte è quanto lasci fuori”. Tuttavia basta poco per sospettare che in realtà, scavalcando i fili delle luci e le apparecchiature del set cinematografico e varcando la soglia di casa, Baldessari penetri in una sala cinematografica. O forse entra all’interno del film, passando da una parte all’altra dello schermo. Come se il suo atelier diventi il set di un film di cui ignora il copione, allestito nei minimi dettagli in attesa del suo arrivo.

La porta non segna lo scarto tra pubblico e privato, tra spazio sociale e spazio domestico ma coincide col “ciak si gira”. Una volta chiusa dietro di sé, la macchina da presa comincia a girare. “How can this be a movie, I live there”, si chiede Baldessari, ma è troppo tardi per simili speculazioni.

Del resto la storia del cinema non coincide solo con la cultura d’immagine di Baldessari ma è anche uno dei suoi principali materiali di lavoro, come dimostra il suo immenso archivio di fotogrammi classificati per tipologie. Penso, ad esempio, all’installazione video Five ’68 Films (2001), in cui accosta i footages di quattro film realizzati negli Stati Uniti e programmati a Los Angeles il 20 agosto 1968, ovvero il giorno dell’invasione dei carrarmati dell’URSS a Praga, inizio di un processo di normalizzazione che inferse un colpo mortale alla più grande utopia del XX secolo. I film appartengono a quattro generi diversi: la guerra in Vietnam con I Berretti verdi di John Wayne; la fantascienza distopica con Il Pianeta delle scimmie di Franklin J. Schaffner; la storia sentimentale con Il caso Thomas Crown di Norman Jewison; l’orrore psicologico con Rosemary’s Baby di Polanski (ancora lui).

Il cinema allontana Baldessari dalla nozione d’immagine, filtrata dalla pittura modernista. Come riconosce in un’intervista del 1999, “All’improvviso ho iniziato a vedere la pittura in serie nei musei come singole immagini di una sequenza cinematografica. Immaginavo quale immagine dovesse venire prima di un dipinto di Van Gogh e quale dopo. Pensavo a come l’immagine sarebbe apparsa attraverso un grandangolo. All’improvviso ho visto la pittura attraverso categorie filmiche. E mi sono convinto che un’immagine individuale sia troppo emblematica per la verità. Un’immagine individuale vuol sempre dire: le cose stanno così”. Al contrario, varcando la porta del suo atelier quella mattina dei primi anni settanta, Baldessari capisce che le cose non stanno sempre così.

John Baldessari, 2015, courtesy Manfredi Gioacchini.

Le ceneri della pittura

“EVERYTHING IS PURGED FROM THIS PAINTING

BUT ART, NO IDEAS HAVE ENTERED THIS WORK”

“Tutto è cancellato da questo dipinto / eccetto l’arte, nessuna idea è entrata in quest’opera”: così si legge in un dipinto acrilico e aniconico di Baldessari del 1966-68, sulla cui superficie grezza e bianca è riportato, con un fine tratto nero e in maiuscolo, il messaggio indirizzato allo spettatore. Le fa realizzare da un pittore d’insegne, “istruito a non tentare di fare un lettering attraente e artistico, ma a trascrivere le informazioni nel modo più semplice possibile”.

Come la porta del suo atelier, la superficie del dipinto – che sia considerata come una finestra, una griglia, una porta sbarrata, un tessuto tirato sul telaio – non è meno ambigua. Baldessari dichiara perentorio (così interpreto il maiuscolo) che quasi tutto il mondo esterno è rimasto fuori dai margini del quadro, un gesto di apparente ascendenza modernista, come testimonia il ricorso alla purificazione, alla depurazione. Fuori sono rimaste soprattutto le idee, che l’arte concettuale, giocando con la smaterializzazione della pratica artistica, trasformava all’epoca in un nuovo materiale plastico.

Ma impedire alle idee di entrare nel dipinto non è un mero gesto di negazione, al punto che al suo interno resta la cosa che più conta: l’arte. Un monocromo potremmo dire, se non fosse per quel messaggio che ne costituisce anche il contenuto esclusivo.

Everything is purged from this painting but art, 1968.

Con un’ironia sottile, declinazione West Coast dell’arte concettuale di cui Baldessari è stato l’esponente principale, si prende gioco dell’automatismo – vera e propria fisima degli anni 1950-60 – che identificava l’arte con la pittura, alla testa di un’ipotetica gerarchia di forme artistiche. Al punto che fare arte concettuale, ricorda Baldessari, voleva dire non fare pittura. Un assunto perseguito con tale abnegazione che nel 1970 porta tutti i suoi dipinti realizzati tra il 1953 e il 1966 in un crematorio (Cremation Project). Le ceneri finiscono dentro nove urne utilizzate per gli adulti, e una decima più esigua utilizzata per i bambini. La placca riporta la seguente iscrizione:

I will not make any more boring art, 1971.

JOHN ANTHONY BALDESSARI

MAY 1953 MARCH 1966

Custodite sotto forma di libro, ogni tanto le apre e con la cenere prepara dei cookies, che un amico di cui Baldessari non rivela l’identità assaggia, in un ideale prosieguo delle uova sode firmate da Manzoni.

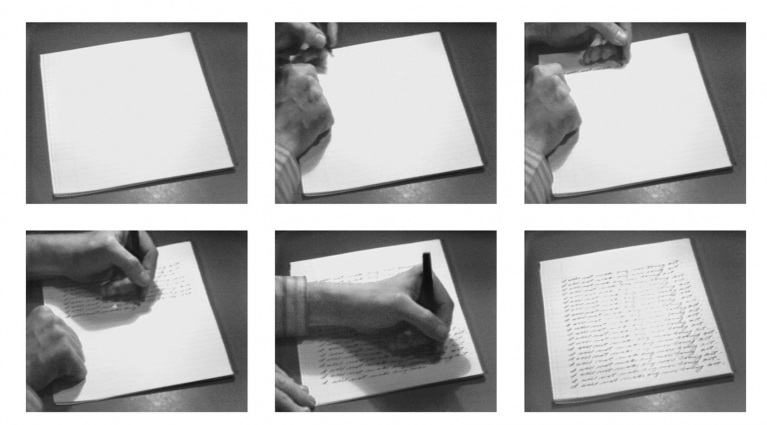

L’autodafé è liberatorio ma non sufficiente: l’anno successivo Baldessari realizza quello che resta il suo statement più celebre: “I will not make any more boring art”, ricopiato su un quaderno da scuola elementari, come una punizione inflitta sui banchi di scuola da un severo maestro. La ripetizione – colmo del tedio, come ricorda chi è andato a scuola un’era pedagogica fa – ha tuttavia la stessa natura processuale di tanta conceptual art. Si ripete qualcosa in modo martellante finché la frase s’imprime nella propria coscienza e, allo stesso tempo, perde di senso compiuto, in quanto letta in orizzontale ma anche in verticale, con le sue colonne tutte uguali. Insignificanti sono anche i gesti dell’artista in un video del 1971 accompagnati dalla ripetizione della frase I am making art.

Quando la pittura rinasce dalle sue proprie ceneri, lo fa in modo inaspettato. In Six Colorful Inside Jobs (1977) dipinge una piccola stanza quadrata di un solo colore, uno al giorno: lunedì rosso, martedì arancione, mercoledì giallo, giovedì verde, venerdì blu, sabato viola. Si tratta di una delle più potenti riattivazioni della pittura monocroma che conosca, di uno dei suoi vecchi sogni. Penso alla Chambre rouge di Matisse, rossa da cima a fondo, immersa nel colore come un acquario, col mobilio e le suppellettili appesi nel vuoto bidimensionale. Baldessari non amava essere considerato come un “L.A. artist” e comunque non stava a lui deciderlo – “uno squalo, diceva, è l’ultimo a poter criticare l’acqua salata”. Nutriva però un amore viscerale per Mantegna e soprattutto per Giotto, di cui teneva le riproduzioni della cappella degli Scrovegni nel suo studio. E Giotto, per inciso, era il nome del suo cane.

Il corpo del linguaggio

Nato a quindici minuti dal confine messicano da genitori immigrati – dalla Danimarca lei, dal sud Tirolo lui – il papà di Baldessari rivendeva materiali e oggetti di scarto recuperati smantellando case nei paraggi. “Non sprecava nulla e riciclava tutto […] Non riusciva a buttar via nulla perché vedeva un valore in tutto. Io riconosco un valore visivo in tutto” (intervista con Barbara Isenberg, dicembre 1998). Il figlio si abitua presto a formulare frasi semplici e comprensibili al padre, che parlava a malapena l’inglese.

Anni dopo Baldessari elegge il linguaggio a unico elemento dei suoi dipinti, esplorandone gli aspetti visivi e plastici: “Mi ha sempre interessato il linguaggio. Mi sono detto: perché no? Se un dipinto, secondo la classica definizione del termine, è pittura su tela, perché non si possono dipingere parole su tela? E poi ho maturato un interesse parallelo per la fotografia... Non sono mai riuscito a capire perché la fotografia e l’arte hanno storie separate. Così ho deciso di esplorare entrambe” (intervista con David Salle in “Interview Magazine”, ottobre 2013).

Cremation project.

Pure Beauty riprende una delle più trite esclamazioni davanti a un capolavoro; unendo due nozioni quali la purezza e la bellezza che attraversano la storia della pittura e dell’estetica, Baldessari compie un’operazione sarcastica se non iconoclasta sui giudizi di valore attribuiti alle opere d’arte. In Tips for Artists Who Want to Sell sono elencati tre consigli, assai anacronistici considerata la crisi del modernismo o forse precorrenti la vague postmodernista: dipingere con colori chiari (quelli scuri si vendono male); dipingere soggetti consensuali quali Madonna e bambino, paesaggi, fiori, nature morte, nudi, marine, temi astratti e surrealisti; prediligere tori e galli a mucche e galline, che rischiano di prendere polvere nell’atelier.

Cremation project.

Di questa serie il più suggestivo resta, a mio avviso, Space Available (1966-67), che gioca sul doppio senso dell’espressione: nel linguaggio pubblicitario indica uno spazio libero da affittare; in quanto meta-linguaggio commenta il dipinto sul quale è tracciata, quella superficie monocroma storicamente sottomessa alle più diverse attribuzioni di senso, disponibile ad libitum a qualsiasi intervento e progetto.

Interessato alla parola scritta, Baldessari non è meno interessato all’oralità. In un video dei primi anni settanta lo vediamo impegnato a canticchiare, con un’intonazione un po’ stonata, uno dei testi più concettuosi e complessi mai prodotti dall’arte contemporanea: le Sentences on Conceptual Art di Sol LeWitt (Baldessari Sings LeWitt, 1972). Un omaggio sincero, convinto che cantarle aiuti a diffonderle presso un pubblico più ampio degli acquirenti dei cataloghi d’arte.

La sua ricerca linguistica toccherà un vertice di saggezza e ironia – mai scindibili in Baldessari – quando prova a insegnare l’alfabeto a una pianta, ripetendo una lettera alla volta con tanto di abbecedario alla mano, accostato alla pianta come se avesse occhi per vedere e orecchie per ascoltare (Teaching A Plant The Alphabet, 1972).

Charles Addams, vignetta pubblicata sul “New Yorker”.

Baldessari amava una vignetta di Charles Addams pubblicata sul “New Yorker”, ambientata in una sala cinematografica, un tema sviluppato già dalla pittura americana: si girano le spalle al film sullo schermo per interessarsi agli effetti del film sugli spettatori – un approccio su cui è costruito, più recentemente, lo straordinario Shirin (2008) di Abbas Kiarostami.

Nella vignetta di Addams il pubblico ha un’espressione inorridita, tranne un bastian contrario che se la ride bellamente. Forse perché sa che le immagini che scorrono sullo schermo non corrispondono a uno stato della realtà, ma sono pura finzione recitata da attori-mentitori. O forse perché vuole mettere in scacco il dispositivo empatico della sala cinematografica, che induce precise reazioni sul pubblico. O forse perché ignora che quelle immagini in movimento non fanno altro che mettere in scena la nostra esistenza e la nostra realtà, quelle ambientazioni urbane che lo spettatore ritroverà rincasando a proiezione terminata. Sempre che non trovi una troupe davanti casa, pronta a girare la prossima scena.