Premio MAXXI / La giovane arte italiana in concorso

A quindici anni dalla sua prima volta, si è inaugurata ieri l’ottava edizione del premio per la giovane arte italiana, dal 2014 Premio MAXXI. In ogni edizione si assiste a un confronto tra artisti invitati a produrre un’opera per l’occasione, che diventa termometro e finestra privilegiata sulla scena artistica italiana più giovane. Quattro gli artisti selezionati per il 2016: Zapruder film makers group, con l’opera Zeus Machine, Adelita Husni-Bey con La Luna in folle, Ludovica Carbotta con Monowe (the city museum) e Riccardo Arena con Orient 1 – Everlasting Sea. Dal primo all’ultimo, in ordine di esposizione, hanno ragionato sullo spazio circostante integrandovi al suo interno la propria opera, ognuno con la propria cifra linguistica e proseguendo percorsi di ricerca già avviati. La mostra di quest’anno si arricchisce inoltre di una novità: una reading room dedicata al materiale d’archivio raccolto tra la Fondazione MAXXI, l’Archivio del Mibact e Careof che ci consente di voltarci a osservare la storia del premio dal 2001, anno della sua prima edizione a oggi, attraverso le biografie, i portfoli, le opere di tutti gli artisti che vi hanno partecipato, fino al momento della loro candidatura al Premio, insieme a una carrellata di tutte le opere presentate, vincitrici e non. In attesa di conoscere il nome del vincitore di questa edizione, abbiamo intervistato la curatrice e gli artisti per uno scorcio in anteprima sulla mostra.

Premio MAXXI | Reading Room, foto Musacchio Ianniello, courtesy Fondazione MAXXI

Premio MAXXI | Reading Room, foto Musacchio Ianniello, courtesy Fondazione MAXXI

Giulia Ferracci (1981) lavora al MAXXI dal 2010 ed è la curatrice di questa edizione del Premio MAXXI. Ha seguito gli artisti nella realizzazione delle loro opere e ha ideato la reading Room. Le abbiamo chiesto di parlare del progetto della mostra a partire dalla novità introdotta dalla reading room, quindi dei progetti degli artisti e del significato di lavorare in un’istituzione oggi.

Giulia, oltre a seguire gli artisti selezionati nella realizzazione dei rispettivi lavori, che vedremo a breve, hai concepito una reading room per ricostruire la storia del Premio da quando è stato istituito quindici anni fa, allora Premio Italia, a oggi. Quali sono le intenzioni e come si struttura?

Il Premio Italia è nato nel 2001 con l’intento di arricchire la collezione del MAXXI, all’epoca appena istituito, con opere di giovani artisti italiani. In questi quindici anni ha visto il susseguirsi di decine di artisti che oggi sono dei nomi riconosciuti, in un succedersi di generazioni. Ricomporre questi anni significa ricomporre, seppure non in maniera esaustiva, gli sviluppi dell’arte italiana degli ultimi quindici anni. La reading room raccoglie oltre 500 materiali di repertorio estratti dagli archivi del MAXXI BASE, del Mibact e di Careof. Documenti di vario genere, video, disegni, portfoli, fotografie e testi tracciano i percorsi degli artisti selezionati in questi anni, fino al momento della loro candidatura e della realizzazione dell’opera per il Premio, costituendo una lettura d’insieme destinata sia al visitatore che si avvicina per la prima volta che allo studioso in cerca di un dettaglio.

Il Premio MAXXI di quest’anno, coinvolge quattro artisti diversi tra loro, per linguaggi e tematiche, ma tutti con uno sguardo sulla società a diversi livelli. Quali sono state le loro proposte per il Premio?

Il percorso della mostra inizia con l’opera di Zapruder: Zeus Machine, una macchina politica, una mecca dorata a cui tutti vorrebbero accedere; un cotillon che custodisce qualcosa di prezioso e in cui si svelano i meccanismi del potere. La loro è una rarità surreale che contrappone un cinema da camera alla confezione di un prodotto di deriva anni ‘90 o poverista. Quindi Adelita Husni-Bey ci riporta indietro alla TV analogica con un lavoro a 30 mani. Per lei la comunità non implica un processo di amicizia, ma solo una progettualità circoscritta: scrivere una storia a partire da una realtà condivisa. Con La luna in folle rivela i legami tra l’immaginario televisivo e la storia italiana, coinvolgendo senza finti intellettualismi chi vive le città e il territorio, migranti o drag king che ogni giorno affrontano il sistema di meccanismi invisibili che presiede la realtà delle cose.

Monowe (the city museum) è invece l’opera di Ludovica Carbotta, che ripensa l’architettura a partire dall’uomo, non dalla comunità quindi ma dalle dimensioni del singolo. Il suo è un museo che non ha memoria, un museo che si distrugge, fatto di opere che si deteriorano e destinato ad uso esclusivo di un singolo individuo. Un museo che rovescia quindi il valore e la percezione comune degli artisti e della comunità. Chiude quindi il percorso Riccardo Arena con Orient 1 – Everlasting Sea. Il suo è un approccio agnostico, che vive di magnetismi e forze vettoriali che si attraggono reciprocamente. Per il MAXXI ha ricreato un polo interiore fatto di immagini e accostamenti che include la lezione degli artisti del passato, la trasforma e la capovolge, integrandola in un collage di immagini.

Cosa significa per te lavorare in un’istituzione o in premio come questo?

Per me il privilegio è poter lavorare con artisti della nostra generazione. Poter crescere con loro, poterne ripercorrere la storia più recente.

ZAPRUDER

(2000) Roncofreddo. David Zamagni, Nadia Ranocchi, Monaldo Moretti.

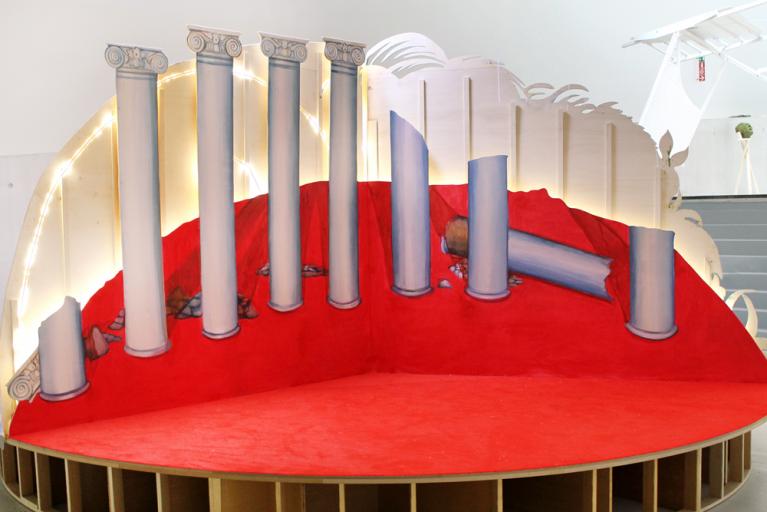

ZAPRUDER filmakersgroup Zeus Machine 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

ZAPRUDER filmakersgroup Zeus Machine 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

Zapruder è un collettivo di cineasti che si confronta con un cinema da camera di influenza francese e surrealista. Tra gli altri hanno collaborato con Motus e Fanny&Alexander. Come nasce e come si struttura Zapruder filmmakersgroup? Quali sono le ragioni di un lavoro di gruppo e della scelta della forma filmica? Cosa significa in questa prospettiva essere film makers e come è cambiato dal 2000 a oggi il vostro lavoro in relazione alle evoluzioni tecnologiche?

Siamo un collettivo di cineasti e il cinema è un lavoro di gruppo, come un cantiere edile, come un albergo, come quasi tutto può esserlo per chi è abituato a pensare in termini di “noi”. Il nostro approccio è visivo perché prevede una stratificazione tale da lasciare a ognuno il diritto/dovere di contribuire al significato ultimo di ciò che vede, vive e sospetta di cogliere dalla scena che già in sé contiene tutti gli indizi utili per giungere a chiedersi “cosa mai è accaduto per essere arrivati fino a questo punto?”. Abbiamo cominciato a lavorare usando cineprese super8, poi 16mm. Orfani della pellicola, nel 2005 abbiamo affrontato la nostra avversione verso l’immagine digitale costruendoci un sistema fatto in casa per girare immagini stereoscopiche; dal 2012 lavoriamo con una cinecamera digitale a 2,5K… La tecnologia è alla base della nostra ricerca linguistica e visiva, e garante d’indipendenza produttiva.

ZAPRUDER filmakersgroup Zeus Machine 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

ZAPRUDER filmakersgroup Zeus Machine 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

Il vostro nome è un riferimento ad Abraham Zapruder, il video amatore più noto del secolo scorso per essersi casualmente trovato a filmare con la sua Super8 l'omicidio Kennedy, uno degli eventi più significativi della storia recente; narratore per caso nel secolo della fine di tutte le narrazioni storiche. A dispetto di ciò i vostri sono lavori complessi, presieduti da impianti performativi e canovacci surreali, a volte ossessivamente ripetitivi, altre con una struttura narrativa priva di uno svolgimento lineare, ma sempre prefissata. Come definite da un punto di vista dei contenuti il vostro lavoro e come vi ponete rispetto ai presupposti della narrazione classica e al rapporto con la storia?

Ci muoviamo tra gli uomini come antropologi, chiediamo il permesso di partecipare alle loro feste, farne un racconto, un ritratto e portarle come esempio ad altri uomini. Ogni forma di rappresentazione è mediata da un complesso reticolo di strutture che ne regola lo svolgimento, tant’è che a volte, per certe scene dei nostri progetti si tratta solo di innescare il meccanismo che dà il via a una macchina che procede da sé.

Entrando nello specifico del lavoro presentato per il Premio MAXXI, avete lavorato sul doppio registro dell'installazione e del film come produzione originale. Come già in precedenti lavori, avete attinto dalla mitologia classica recuperando in questa occasione la figura di Zeus, figlio di Chrono, patricida e Dio di tutti gli dei della tradizione greca. Potete descrivere l'opera nella sua concezione e nella sua realizzazione, soffermandovi sul perché del ricorso alla mitologia classica?

Zeus è anche il padre di Eracle, figlio e asinello degli dei, vero soggetto di un ampio discorso che comprende il lavoro in mostra al MAXXI. Ah che fatica, quel povero Ercole! votato al sacrificio e destinato ad affrontare ostacoli e mostri di ogni specie. Le storie sul suo conto si sprecano, si contraddicono e ci consegnano un personaggio sfaccettato e beckettiano; infatti dopo ogni fatica si ritrova a doverne affrontare sempre una nuova… senza farsi sommergere dalle paludi del pensiero, e con coraggio e determinazione si butta a capofitto su ogni nuova impresa “perché bisogna fare quel che c’è da fare” - potrebbe dire lui. Tra tutti gli eroi possibili Ercole è super umano ed è per questo che lo abbiamo preso come esempio per tutti.

ADELITA HUSNI-BEY

(1985) vive a New York

Adelita Husni -Bey La Luna in Folle 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

Adelita Husni -Bey La Luna in Folle 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

Una formazione tra il Chelsea College di New York e la Goldsmith di Londra. Tra le mostre Utopia for Sale (MAXXI 2014) e la Biennale di Mosca (2013). In diverse occasioni hai dichiarato di lavorare su un “Ripensamento dei modelli della pedagogia radicale all’interno di una cornice di studi anarco-collettivista”. Un lavoro che porti avanti attraverso un linguaggio diversificato che si è progressivamente concentrato sull’azione performativa, normalmente coinvolgendo persone con caratteristiche comuni tra loro. Che cosa ti interessa di questo argomento? Quali sono i tuoi riferimenti?

Dal 2012 ho iniziato un percorso pedagogico collettivo sulle scuole anarco-collettiviste. Quello che mi interessa è capire come si costruisce la soggettività dell’individuo, di volta in volta ragionando su gruppi e categorie distinte. Per me la pedagogia non è solo un processo formativo, ma è l’espressione di una identità culturale, sociale, politica. La scelta di un metodo piuttosto che un altro rivela una determinata impostazione e insegna a vivere secondo quella. Una formazione depositaria è quella più diffusa nella società occidentale. Questa impone una verticalità dell’insegnamento mentre approcci, come ad esempio il metodo Reggio Emilia, privilegiano un libero apprendimento del bambino, non imposto ma coadiuvato da genitori e insegnanti. O ancora Paulo Freire, pedagogista brasiliano, noto per la pedagogia critica che si è opposto alla concezione del bambino come vaso vuoto (conto vuoto n.d.r.), insistendo sulla capacità critica dei bambini. Di conseguenza credo che in questo senso tali approcci si oppongano a una formazione capitalista orientata alla costruzione di un individuo volto all’obbedienza e al consumo, privo di capacità critica autonoma.

Cosa significa “percorso pedagogico collettivo”?

Le mie performance partono dal coinvolgimento di gruppi definiti per una caratteristica comune, bambini o, in questo caso attori, all’interno di un processo che riproduce i meccanismi della pedagogia libera. Protagonisti di questa scena sono cinque compagnie romane con cui ho lavorato per scrivere e interpretare l’opera. È la prima volta che lavoro con degli attori, li ho scelti per la loro familiarità con il mondo dello spettacolo che qui riproduco. Le compagnie sono Synopsis, Il nostro folle amore, Senith e Spruzzy, Ragli, Gabinete Italia.

Adelita Husni -Bey La Luna in Folle 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

Adelita Husni -Bey La Luna in Folle 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

Questa volta ci sono due aspetti nuovi nell’opera che presenti: il coinvolgimento di attori e la scrittura di un canovaccio. Come hai costruito questo lavoro?

Questa volta ho guardato alla società italiana, individuando nella televisione un potente strumento di formazione della soggettività. Negli ultimi 15 anni c’è stato un declino vertiginoso, e si sente la mancanza di trasmissioni come Avanzi, una bagaglino dal forte spirito critico, che oggi manca molto. Il lavoro prevede tre scene, ispirate ad altrettanti format televisivi: la tribuna politica sullo stile di Piazza Pulita, il reality su quello dell’Isola dei famosi, il dating show sullo stile di Uomini e donne. Ribaltati e interpretati in modo grottesco ne sottolineo la vacuità, ma al tempo stesso recupero temi scomparsi dalla tv di intrattenimento, come un discorso sul genere o sui processi migratori.

LUDOVICA CARBOTTA

(1982) vive e lavora a Torino

Ludovica Carbotta Monowe (the city museum) 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

Ludovica Carbotta Monowe (the city museum) 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

Un percorso che dalla Saint Martin di Londra verso la scultura, intesa come “esplorazione dello spazio urbano e le modalità in cui gli individui stabiliscono connessioni con l’ambiente in cui abitano”. Dieci anni di attività. Le tue sono sculture che disinnescano la comune percezione dei volumi, le aspettative dell’osservatore attraverso l’utilizzo di elementi leggeri e strutturali, come cantinelle, incastrate a sostenere materie piene, creano l’alternanza dei vuoti e dei pieni. Che cos’è Monowe?

Monowe è una città immaginaria a metà tra la dimensione utopica e quella distopica, che nasce dalla contemporanea tensione e dalla crescente abitudine all’autoisolamento; è la tensione a costruire un ambiente destinato a una persona singola che si materializza. È una città a misura di singolo, disgregata, i cui luoghi e servizi sono dislocati in diversi centri urbani con cui dialogano a partire dalle caratteristiche storiche e fisiche del luogo. Ognuna di queste parti è un tassello della città di Monowe, un frammento di una città senza ubicazione definita, che si adagia e sviluppa sulle città esistenti riflettendone il funzionamento (in dialogo/continuità con il luogo), riproducendo il meccanismo deformandolo a misura del singolo.

A proposito di dialogo per il MAXXI hai pensato a un Museo. Quali sono le caratteristiche del Museo di Monowe?

L’architettura è una scultura dimensionale che si appoggia sulle direttrici degli edifici preesistenti il MAXXI disegnato da Zaha Hadid, anche se la quota non è originale. Realizzato in collaborazione con Orizzontale, un collettivo di architetti, può intendersi come una “fictional sitespecific”. All’interno dell’edificio ci sono le opere, interpretazione di opere contemporanee Henry Moore, Naumann, Minimal, tutte realizzate con materiali poveri e deteriorabili, attinenti però in qualche modo alle tecniche di realizzazione e protezione delle opere, come il gesso, la schiuma fenolica o le casse usate per proteggere dai bombardamenti durante le guerre. Il Museo di Monowe non recupera e non conserva la memoria storica, la disperde e la deforma invece in una compresenza di passato e presente.

Quali sono gli elementi di Monowe che hanno preceduto e che seguiranno The city museum?

Il primo elemento di Monowe è stato realizzato a Bologna per ON, lo scorso febbraio. Ispirandomi al ponte progettato per quel luogo da Aldo Rossi e mai realizzato, ho immaginato delle scale per una persona sola, che sono diventate una passerella monca tra il Parco del Cavaticcio e il Mambo. Lo stesso procedimento l’ho attuato a Gallarate, dove ho immaginato un sito in costruzione, dove il lavoro manuale diventava un riflesso dell’aspetto industriale del luogo, caratterizzato dalla presenza della ciminiera, la fabbrica, l’industria. Dopo il MAXXI, Il prossimo progetto sarà a Torino, la Radio di Monowe.

RICCARDO ARENA

(1979)

Riccardo Arena Orient 1 - Everlasting Sea 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

Riccardo Arena Orient 1 - Everlasting Sea 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

Il lavoro di ricerca come indagine visiva. Un flaneur dello sguardo. Tra le mostre collettive The man who sat on himself (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 2015), The Plough and Other Stars (IMMA, Dublino 2016). Ti sei improvvisamente ritrovato a mettere insieme le tue esperienze di viaggio come in un diario visivo fatto di immagini e appunti, che non si concludono mai veramente ma che si aprono in una nuova storia. Come hai iniziato questo tipo di ricerca? Come definisci le tue scelte grammaticali?

Le mie sono investigazioni coincidenziali adagiate su una struttura narrativa. Ho iniziato alcuni anni fa in un viaggio in Cina, che mi ha portato fino in Tibet. Da lì, in seguito al furto del portafogli mi sono ritrovato a Buenos Aires, dove sono state usate per la prima volta nella storia le impronte digitali come metodo investigativo. Questo viaggio è stato dettato da una successione di coincidenze che ho seguito. I miei viaggi vanno di pari passo con le mie ricerche e costituiscono la base delle narrazioni intorno alle quali realizzo e sviluppo le mie opere, collage narrativi, stratificazioni da interpretare attraverso diversi livelli di lettura. Anche il rapporto con lo spazio è fondamentale, diventa parte del lavoro.

Riccardo Arena Orient 1 - Everlasting Sea 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

Riccardo Arena Orient 1 - Everlasting Sea 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

In Orient 1 – Everlasting Sea ripercorri parte della tua esperienza in Russia alla ricerca di una verità cosmica. Ne distribuisci le tracce e le suggestioni lungo tutto lo spazio dal pavimento all’altezza massima della parete, rendendo inaccessibili molte delle loro parti. Si può parlare del tuo lavoro come di uno strumento cognitivo? Come di una ricerca al tempo stesso personale e spirituale?

Mi piacerebbe che fosse così. È quello che cerco di fare, quello che per me dovrebbe essere la chiave della ricerca artistica. Da un punto di vista teorico, il futuro distopico di Nikolaj Fëdorovič Fëdorov, fautore del cosmismo russo, che auspicava la colonizzazione di altri pianeti come risposta al sovrappopolamento della Terra conseguito alla sconfitta della morte, mi ha aperto un vaso di Pandora, fino alle Isole Solovski. Si tratta di un arcipelago russo al confine con la Finlandia e a 160 km dal circo polare. Sede del primo SLON (campo di lavoro forzato) sovietico, dove fu rinchiuso e trovò la morte Pavel Florenski, ha tracce di insediamenti antichissimi e vi si trovano 35 labirinti circolari (Vavilon) fatti di pietre e piante, la cui unica fuga è quella verso l’alto, come quella dei Cosmonauti.

Riccardo Arena Orient 1 - Everlasting Sea 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

Riccardo Arena Orient 1 - Everlasting Sea 2016 - foto Cecilia Fiorenza, courtesy Fondazione MAXXI

Orient 1 – Everlasting Sea è una tappa di un lavoro che hai iniziato anni fa. Quali sono state le tappe precedenti e come va osservato?

Come anche altri lavori precedenti, va inteso come un compendio visivo: un libro suddiviso in capitoli, una sceneggiatura esplosa che si moltiplica sia nel tempo che nello spazio. È la terza parte di un lavoro di ricerca iniziato nel 2013 nelle isole Solovski, Al momento ho realizzato una mostra in Viafarini a Milano nel 2015 come Vavilon, e una conferenza dove ho coinvolto personalità come Marco Bulloni, Gian Piero Piretto e Massimiliano Judica Cordiglia. Ogni immagine può avere diverse interpretazioni. Quella che puoi riconoscere come una mandorla nera è anche l’immagine stilizzata di una Burial Ship e al tempo stesso un riferimento a Cholkowsky. Il quadrato nero dove trovi scritti i nomi dei 24 astronauti scomparsi, rimanda ai 24 mari lunari, oltre che al quadrato nero di Malevic. Lo stesso vale per le sovrapposizioni fotografiche tra le cartografie lunari e l’Endurance bloccata tra i ghiacci Antartici nel 1915; le 24 note del Boris Godunov di Mussorsgsky e le intercettazioni captate dai fratelli Judica Cordiglia negli anni ‘60 a Torino, origine di alcune supposizioni su cosmonauti fantasma. In questo arcipelago di immagini ogni cosa si lega alla mistica della vita, della morte, dell’esplorazione del viaggio.