Sulla Grande Madre

Da sempre il tema della maternità oscilla tra i territori dell’arte, della mitologia e della religione. La madre è infatti un archetipo antico la cui rappresentazione e culto in area occidentale, da Iside a Cerere e Demetra, Diana e Artemide, da Maria fino a “sora nostra matre terra”, è stata associata alla terra e ai suoi frutti, alla caccia, alla guerra, alla nascita e alla morte. Tra i molti permane in fondo anche quello antichissimo della Grande Madre, protettrice della passione sessuale e della fertilità femminile, che si è diversamente evoluto. La Madre è stata assunta dunque nei secoli come una figura ambivalente, alla cui forza creativa si aggiungeva quella distruttiva; una potenza nutrice e al tempo stesso divoratrice, un’immagine devozionale da adorare e temere.

Dalla colelzione di Olga Fröbe-Kapteyen

Se nella società tradizionale alla madre si riconosceva un ruolo sociale, definito e racchiuso all’interno di certi obblighi e doveri, più di recente da quando si è modificata la coscienza delle relazioni tra controllo del corpo e politica, questo ruolo ha assunto inediti valori identitari, passando dalla condizione di scelta obbligata a nodo centrale del dibattito sulle libertà della donna. Dato il suo valore cultuale, la Madre ha sempre trovato ampia rappresentazione nelle diverse tradizioni artistiche. Negli anni settanta Harald Szeemann immaginò una mostra (mai realizzata) dal titolo “La Mamma”. Nella sua idea questa avrebbe dovuto essere un’operazione filosofico-speculativa priva di opere sulla figura femminile e le sue trasformazioni nel corso dei secoli. La mostra avrebbe dovuto essere la terza tappa della trilogia espositiva ideata da Szeemann a conclusione del percorso aperto con Machines célibataires nel 1975.

Con una doppia citazione, da un lato Szeemann e dall’altro il testo sulle configurazioni femminili dell’inconscio dello psicologo junghiano Erich Neumann Die große Mutter (1956), da cui prende il titolo, la mostra curata da Massimiliano Gioni (Palazzo Reale, Milano. Ideata e prodotta dalla Fondazione Trussardi) La grande madre taglia tutto il Novecento, con un approccio enciclopedico sostenuto da un ampio apparato di materiali d’archivio, tra cui libri, documentari, pamphlet e manifesti. Di fatto, la maternità e l’arte non sono esattamente al centro dell'esposizione milanese che invece diventa una sorta di saggio illustrato sull’evoluzione del rapporto tra la rappresentazione (e l’autorappresentazione) femminile rispetto alle trasformazioni in atto nella coscienza collettiva.

Alyce Guy-Blaché, Le feé aux choux, 1896

Una lunga carrellata di 127 autori, tra artisti, registi, teorici, scrittori, poeti e performer, distribuiti in 29 sale tematiche, disegna il tracciato evolutivo di un’immagine che alterna la sovrapposizione del femminino alla maternità, alla narrazione di una madre intesa come generatrice, figura sociale o intima, vittima o divoratrice, emancipata o sottomessa. In questo percorso l’affondo tematico lascia a tratti il passo a quello cronologico, che restituisce le trasformazioni dell’archetipo materno nei decenni del ventesimo secolo. Oltre a questo c’è un secondo aspetto di rimando generale di cui la mostra si fa veicolo, e cioè il recupero di personaggi femminili che hanno accompagnato o che sono state parte attiva delle avanguardie e che spesso – a torto o a ragione – sono rimaste nell’ombra della marginalità storiografica.

Così l’inizio: un film di Alice Guy-Blaché, La Fée aux choux (La fata dei cavoli, 1896) apre la mostra, con una raffigurazione idillica, ingenua e fiabesca della maternità-fata che raccoglie bambini da sotto i cavoli. La fata danzante, felice nel proprio ruolo, si contrappone in modo stridente al disegno di Meret Oppenheim con Votivbild (Würgeengel) [Immagine votiva, Angelo strangolatore], esposto poche sale dopo. Si tratta infatti di un piccolo lavoro del 1931 in cui la giovanissima artista berlinese rifiuta con ostentata determinazione la maternità scongiurando il concepimento.

Meret Oppenheim, Votivbild, (Würgeengel), 1931

Sono questi allora gli estremi attorno a cui ruota la rappresentazione della maternità? La serena accettazione della stessa o il suo rifiuto? Quali e quanti possono essere i nodi e le differenze che separano questi due poli e come li ha affrontati Gioni? La rivendicazione politica di un ruolo sociale che non sia relegato alla sfera famigliare e all’appagamento del desiderio di essere madre, la volontà di affermare un universo femminile indipendente dalla famiglia e il timore della maternità come luogo di rinuncia alla propria identità, la trasformazione del corpo, i successi della tecnologia, la rappresentazione – gelida o affettuosa – della propria madre, l’allegoria mariana e votiva, la divoratrice, la generatrice dell’universo sono alcune delle diverse declinazioni della maternità così come emerge da La Grande Madre.

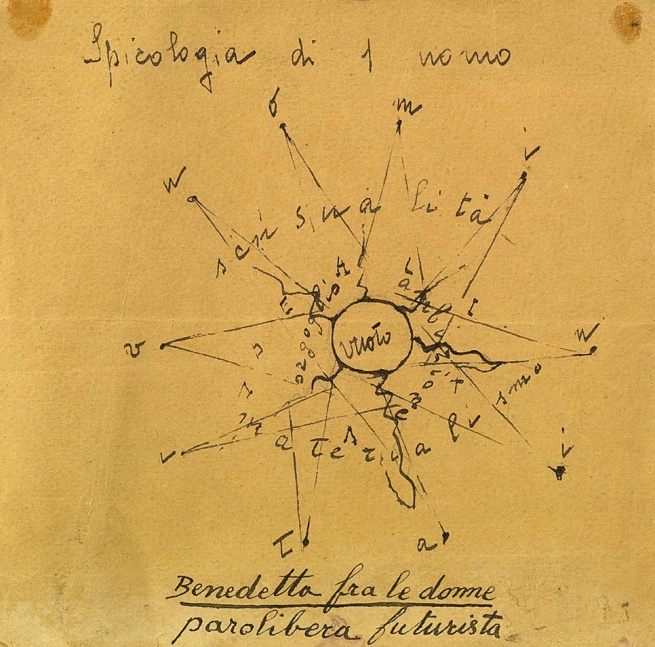

Benedetta Cappa Marinetti, Spicologia di 1 uomo, 1918

Giannina Censi, Danza Aerofuturista, 1931. Il costume indossato è disegnato di Enrico Prampolini

In tutta la mostra non sono solo le opere a parlare, come ad esempio Studio di testa – La madre (1912), disegno preparatorio per una delle più note opere di Umberto Boccioni, ma anche la scelta specifica di alcuni autori, come ad esempio Benedetta Cappa Marinetti, artista futurista oltre che compagna di Marinetti e autrice di Spicologia di 1 uomo (1918). In una prima sezione della mostra si ritrovano infatti donne le cui vicende artistiche si intrecciavano spesso con le rispettive storie personali, donne che espressero con le proprie scelte di vita o con le loro opere nuovi modelli di femminilità, nei primi decenni del secolo scorso e di cui si ritrova espressione in movimenti come Futurismo, Dadaismo e Surrealismo. Mutamenti determinati da cambiamenti sociali o legati alla sfera estetica, come la passione per le macchine o il recupero degli argomenti Malthusiani sul controllo delle nascite. Tra le artiste incluse da Gioni a rappresentazione di un modello emancipato di femminilità si ritrovano la danzatrice futurista Giannina Censi, Valentine de Saint-Point autrice del Manifesto della Donna Futurista. Risposta a F.T. Marinetti (1912), Mina Loy, Violette Nozières, Leonor Fini, Hannah Höch, o Lee Miller. Non si perde quindi l’occasione per un riferimento alle Macchine Celibi di Marcel Duchamp e alle opere di altri noti artisti-uomini di questa generazione come Man Ray, Hans Bellmer (che fotografa la compagna Unica Zürn), André Breton, Salvador Dalì, Max Ernst, e altri che non mancano all’appello. Cita anche Kafka, citando Szeemann, Massimiliano Gioni, quando include in mostra l’Erpice, la macchina immaginata dallo scrittore praghese nella Colonia penale (1914) e fatta realizzare dal curatore svizzero nel 1975 per la sua mostra Le Macchine Celibi.

Hans Bellmer, Unica Zürn, 1958

All’interno del percorso espositivo, una prima cesura temporale e tematica sembra ritrovarsi nell’opera di Nari Ward, Amazing Grace (1993), una perturbante installazione mistica in cui decine di passeggini-rottami, recuperati in strada dall’artista compongono una barca ferma all’interno di un un flusso composto da tubi per l’acqua dei pompieri di New York. Forse più un lavoro sulla speranza che sulla maternità, dove il residuo di un oggetto usato per un tempo definito e poi abbandonato si presta all’occasione.

Nari Ward, Amazing Grace, 1993

Da questo momento tuttavia la mostra cambia registro e guarda a una nuova contemporaneità che si muove dalla dimensione intima a quella pubblica e dove la madre è donna e la donna è madre, l’una riflesso dell’altra o del proprio sacrificio, della propria vita votata al figlio. Così negli scatti privati di Diane Arbus, nelle immagini di Sophia Loren e Anna Magnani della Ciociara e di Mamma Roma, o nei fazzoletti delle madri di Plaza de Mayo, piuttosto che nella giovane madre della Depressione americana fotografata da Dorothea Lange. Il sacrificio lascia subito dopo il passo ai temi della genesi, e della fertilità in Balloon Venus (Red) (2008), rilettura della Venere di Willendorf di Jeff Koons e nel video di Camille Henrot, Grosse Fatigue (2013), già premiato alla Biennale veneziana dello stesso Gioni.

Sophia Loren ne La ciociara, 1960. Regia di Vittorio De Sica

Sono ovviamente gli anni sessanta e settanta quelli che hanno generato una visione più apertamente politica della maternità. Così accanto ai numerosi manifesti delle femministe italiane, che seguono le già citate Suffragette, si affiancano lavori come il film documentario di Alina Marazzi Vogliamo anche le rose (2007). Se di Martha Rosler viene scelta la sua nota performance ripresa nel video Semiotics of the kitchen, in cui l’artista ironizza su un vocabolario di gesti riconducibile alla sfera femminile, per Cindy Sherman la scelta ricade su tre fotografie tratte dalla più ampia serie dei suoi History Portraits (1988-1990), in cui l’artista americana reinterpreta tele e personaggi storici dal Bacchino Malato di Caravaggio alla Fornarina di Raffaello. Paranoico e violento è, con un salto di alcuni decenni, il video di animazione di Nathalie Djurberg It’s the Mother (2008), in cui una giovane madre non riesce a sottrarsi all’attacco dei suoi cinque figli che rientrano dentro di lei, in un gioco perverso e violento.

Yoko Ono, Freedom, 1970

Immagine dal film Vogliamo anche le rose, di Alina Marazzi, 2007

Martha Rosler, Semiotic of the Kitchen, 1975

Nathalie Djurberg, It's the Mother (2008)

Pipilotti Rist, Mother, Son and the Holy Milanese Garden, 2002-2015

Maurizio Cattelan, Mother, 1999

Ragnar Kjartansson, Me and My Mother, 2000, 2005, 2010, 2015

Nelle ultime sale e in opere come Mother, Son and the Holy Milanese Garden (2002/2015) di Pipilotti Rist, Mother (1999) di Maurizio Cattelan, oppure la Madonna che ride (1973) di Gino de Dominicis, si ritrova la dimensione votiva e il secolare tema della maternità mariana. La dimensione familiare chiude il lungo ciclo, con opere come ad esempio Me and My Mother di Ragnar Kjartansson, performance in cui l’artista si fa sputare in faccia dalla madre, attrice, ogni cinque anni dal 2000; un ritratto di Roland Barthes bambino in braccio a sua madre; quella di Andy Warhol, Julia Warhola, ripresa dall’artista mentre dorme e, infine, l’immagine icona di questa mostra, quella di Gillian Wearing che si ritrae come sua madre, indossando sul viso una maschera di cera – elemento ricorrente della sua opera che la raffigura.

Complessivamente, momenti di lucidità storica si alternano alle ossessioni personali dei rapporti, conflittuali o pacifici, con la propria madre. Se nella prima parte della mostra la figura della Madre sembra avere una visione univoca e legata a una dimensione sociale, nella seconda, salvo alcuni episodi, l’approccio diventa intimo e singolare, a volte circostanziale, altre casuale o episodico all’interno di un discorso più ampio proprio dell’artista. A chiusura di questa grande mostra, dedicata alla figura della Grande Madre, si riconosce la firma di Gioni nell’approccio enciclopedico e saggistico rispetto a un tema tradotto per immagini. Tuttavia quella della madre è una visione troppo soggettiva per essere codificata in un’iconografia definita, a meno che non la si voglia racchiudere all’interno di codici e regole funzionali a precisi scopi, come è stato fatto in un remoto passato, ma non è questo il caso. Piuttosto è interessante come ci siano, seduti al tavolo insieme alla Grande Madre, ben due convitati di pietra, già nominati all’inizio di questo articolo, Jung da un lato e Szeemann dall’altro. La visione del mondo interiore, dei conflitti personali, dell’inconscio e quella razionale, storica, teorica e visiva dall’altro. Un mondo interiore e quello esteriore.