Una conversazione con il regista bavarese / La visione estatica di Werner Herzog

Abbiamo incontrato Werner Herzog, che, in quarantacinque anni di attività e con una sessantina di film realizzati, ci ha regalato, anno dopo anno, innumerevoli immagini rare e preziosissime, raccolte in ogni parte del mondo. Il regista bavarese è noto per aver indagato e documentato gli aspetti insoliti della realtà, con visioni, spesso in terre estreme e di confine, tra immaginazione e stupore, con un linguaggio poetico in sospensione tra fiction e documentario. L’intervista parte dall’idea di comprendere cosa sia la visione estatica per Herzog. Abbiamo posto domande soprattutto legate a Encounters at the End of the World (Incontri alla fine del mondo), del 2007, una meditazione – ironica e al contempo costellata di immagini di straordinaria bellezza – sulla natura e sulla comunità scientifica di McMurdo, che fa esperimenti tra i ghiacci del Polo Sud.

Mauro Zanchi: Ci può parlare del suo film realizzato in Antartide?

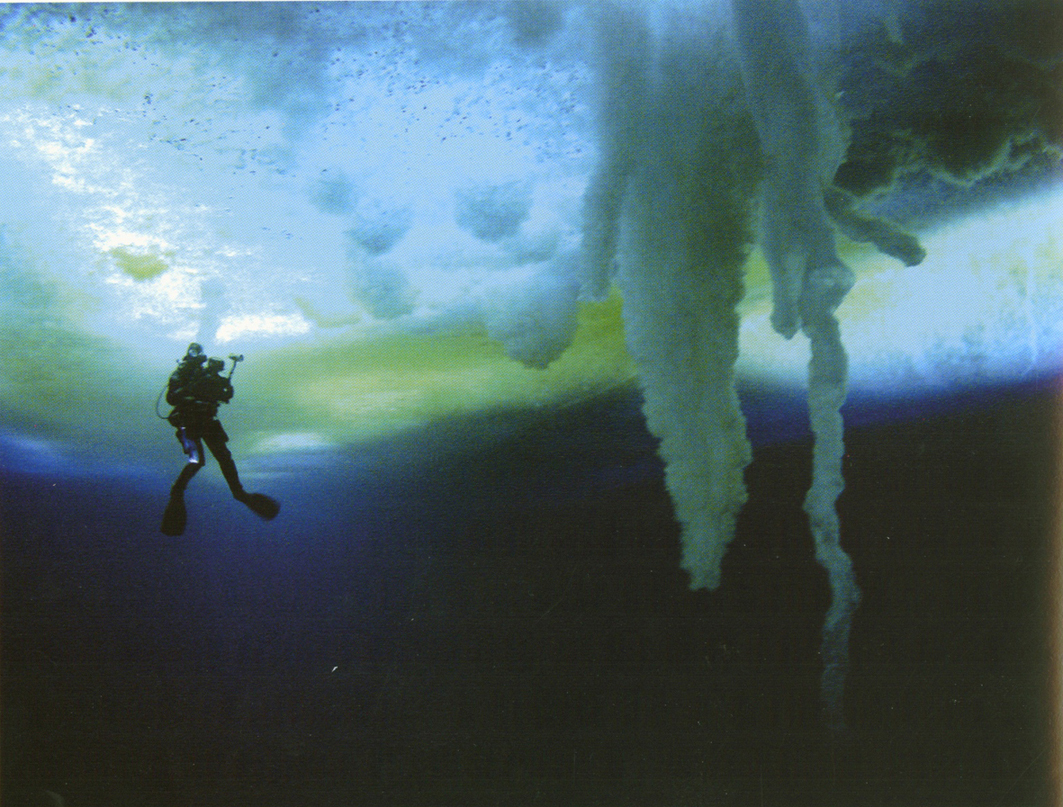

Werner Herzog: Incontri alla fine del mondo è una sorpresa anche per me. Sono rimasto affascinato da una sequenza di immagini girate sott’acqua, sotto la calotta antartica dell’isola di Ross, immagini di rara bellezza. Immagini che paiono girate su un altro pianeta. Normalmente io mi sento abbastanza sicuro quando mi accingo a girare un film, invece nel caso dell’Antartide sono stato nella totale impossibilità di fare qualsiasi tipo di sopralluogo, di lavoro di preparazione, per cui sono arrivato non sapendo assolutamente niente e dovendo girare un film, che mi è stato commissionato da Discovery Channel. E non volevo fare il solito documentario sui pinguini. Chiunque avrebbe potuto fare lo stesso film, anche uno studente, perché dal punto di vista tecnico non sono stati utilizzati espedienti particolari. Non c’era una troupe, eravamo solo in due, Peter Zeitlinger, il direttore della fotografia, e io, che mi sono anche occupato della registrazione del suono. Ho girato in digitale, perché girare in pellicola sarebbe stato troppo complicato: dovendo salire anche sulla cima di un vulcano e raggiungere altri posti impervi, avevamo l’esigenza di muoverci con pochi pesi. Il film è costato circa 900.000 dollari. Una parte consistente del denaro, però, è servita per acquisire i diritti delle musiche di Herry Kaiser e di David Lindley, per i viaggi che sono stati costosi, e anche per l’attrezzatura particolarmente sofisticata che abbiamo utilizzato. Essere tornato con un film è stato per me per primo una grande sorpresa, e adesso sono molto felice di averlo fatto, mi è molto vicino al cuore.

Qual è l’essenza su cui si fonda Incontri alla fine del mondo?

Principalmente mostra come io – nel film lo dice anche il filosofo bulgaro, sulle orme di Odisseo e degli Argonauti, che in Antartide guida macchine pesanti – sia innamorato del mondo. E questo amore è molto dichiarato nelle scene dove si manifesta una grande fascinazione, e anche nel finale, quando tutto diviene come un’adorazione del mondo, di quel sublime, strano e bellissimo, che va oltre la nostra comprensione. In secondo luogo dice che ciò che accade in Antartide cambia la prospettiva sul resto del mondo. Diventa chiaro che la vita umana non sarà sostenibile a lungo, non che questo sia allarmante di per sé, ma è evidente. Credo pure che con la scoperta di ogni luogo “sconosciuto” sia finita l’avventura, o almeno l’avventura concepita come la concepivano i cavalieri ai tempi del Medioevo, quando partivano verso l’ignoto alla scoperta del mondo. Quello che dico io, nel momento della narrazione del film, è che mi dispiace che questi luoghi siano stati raggiunti, perché ritengo che questo non abbia portato nessun miglioramento. E quindi, forse, sarebbe meglio lasciare stare lo spirito di quel luogo, non invadere uno spazio e non alterare il ritmo vitale di quei paesaggi e degli esseri viventi che li abitano. Vorrei anche aggiungere che quello che sto dicendo sembra privo del senso di humor, ma in realtà il film ha un tono molto umoristico e giocato su aspetti contraddittori.

In Incontri alla fine del mondo c’è un breve discorso, che un linguista esprime sulle lingue che stanno morendo, molto preoccupante. Ci può parlare di questo passaggio nel suo film, dove lei esprime di voler abbracciare gli ultimi tenutari del linguaggio?

Proprio a questo proposito, a lungo termine, vorrei realizzare un documentario sulle lingue che stanno morendo. Questa idea mi porterà nel Cile del Sud, in Nuova Guinea, in Australia e nel Pacifico nord-orientale. Parte del progetto va al di là del film, è un imperativo culturale. Noi siamo consapevoli del rischio di estinzione o della scomparsa delle balene o del leopardo delle nevi, però non abbiamo una consapevolezza collettiva di quest’altro fenomeno che sta avvenendo, cioè che nello spazio della vita di una giovane generazione, molte delle lingue parlate sul nostro pianeta scompariranno, senza che rimanga di queste lingue una documentazione.

Quanto sono durate le riprese in Antartide? E nel periodo che ha trascorso con la comunità di McMurdo, una società costituita da molti personaggi “particolari” che raccontano le loro storie nel suo film, chi le è rimasto più impresso?

Io ho fatto le riprese per sette settimane, ma con ogni persona sono stato al massimo venti minuti. La persona che forse è più vicina al mio cuore è l’idraulico, quello che ha gli indici e i medi delle mani della stessa lunghezza e che dice di essere discendente di una famiglia reale azteca. Comunque non mi sono potuto avvicinare di più a queste persone. Il tempo della frequentazione è stato realmente quello che si vede nel film. Per esempio nel caso dell’idraulico, forse l’ho visto altri venti minuti in più rispetto a tutti gli altri. L’uomo che parla del gigantesco iceberg, dicendo che è più grande del paese che ha costruito il Titanic, l’ho filmato, e sessanta secondi dopo è stato chiamato, è dovuto correre alla pista di decollo ghiacciata per salire su un aereo diretto in Nuova Zelanda.

Come nascono i suoi film?

Io non programmo la mia carriera, magari dicendo: “farò un film ambientato nel XV, nel XIX o nel XXI secolo”. Sono i progetti a venire da me. Non sono io a sollecitarli o a programmarli, inciampano in me stesso, letteralmente, arrivano a invadere lo spazio dove vivo.

Con cosa alimenta la sua creatività?

L’emozione più profonda mi viene suscitata dalla letteratura e dalla musica. Per esempio, ho letto le Georgiche di Virgilio, che hanno influenzato enormemente Incontri alla fine del mondo. Mi ha colpito, in questo libro di Virgilio, il concetto di innamorarsi del mondo. E anche il fatto di dare un nome alle cose: per esempio dare un nome alle pecore, a ogni fiore, a ogni albero, e soprattutto dare un nome per sempre. Per quanto riguarda la letteratura tedesca, invece, gli autori che prediligo sono Hölderlin, Kleist, e Büchner. Per la letteratura inglese direi i racconti di Joseph Conrad, o i libri di Bruce Chatwin.

E le arti visive, classiche e contemporanee, non influenzano la costruzione delle sue opere? Non facilitano, attraverso le visioni lasciateci in eredità dai grandi di ogni epoca storica, il modo di percorrere una nuova via, per comprendere meglio ciò che sta nel sublime del mondo?

Esiste una visione collettiva, ed è come se vi fossero le stesse immagini, visioni, in ognuno di noi, che possono essere scoperte anche su uno schermo, nel caso del cinema. L’esempio migliore che mi viene in mente ora è la Cappella Sistina dipinta da Michelangelo, perché il pathos umano esisteva già da migliaia di anni, da sempre, e Michelangelo è stato colui che l’ha reso visibile per tutti noi, ed è uno dei momenti della scoperta della visione collettiva, e se il cinema arriva ad avvicinarsi in qualche modo a questo avrà un grande valore nel suo essere. Io ricerco una verità estatica, una trasparenza nitida, immagini che documentino segni di vita. Questa verità, che ho ricercato in ogni parte del mondo, ha a che fare, ancora una volta, con la visione collettiva. Cerco il modo di rendere trasparente quello che è occultato, che è in tutte le cose, basta scostare la cortina, e guardare ciò che sta al di là della prima apparenza. Attraverso le immagini dei miei film cerco di andare oltre per vedere cosa sta dietro.

Poiché il suo fine pare rivolto a cercare di rendere in immagini, appunto, quella verità più profonda, che lei avvicina all’estasi, ci può chiarire meglio come mai, per cogliere ciò che sta oltre l’apparenza, ha scelto un linguaggio posto al confine tra fiction e documentario, tra sceneggiatura e intervento del caso?

Porto un esempio che da alcuni critici è stato letto come un’invenzione che inganna gli spettatori: c’è una sequenza di Rintocchi dal profondo (1993), dove pellegrini cercano la città sommersa di Kither, che consente di avere uno sguardo più approfondito sull’anima collettiva della Russia, sui suoi sogni, sulle leggende, su tutta la sua mitologia. Credo che non sia possibile avere uno sguardo più profondo di quello della ricerca di questa città sommersa. La parte dell’invenzione è questa immagine dei pellegrini che strisciano sulla superficie ghiacciata del lago nella speranza di poter scorgere l’immagine della santa città. E stiamo arrivando al punto essenziale della sua domanda e anche all’essenza del mio lavoro. Io non credo che un tipo di invenzione come questa miri a ingannare lo spettatore. Al contrario lo porta ad arrivare vicino a una verità più intensa, alla verità estatica.

Un aspetto che ho colto nei suoi film è l’assenza di una lettura psicanalitica.

Non mi piace molto guardare me stesso, per cui preferisco che l’inconscio rimanga inconscio. Io credo che uno dei problemi principali del XX secolo sia stata la psicanalisi, un errore catastrofico di questa era, e io mi rifiuto di seguire questa stupidaggine. Ancora più pericoloso della stupidità, ma lasciamo perdere per il momento.

Lei non fa veri documentari né vera fiction. Cosa pensa di chi utilizza il medium del video come testimonianza di una performance?

Io ho difficoltà a considerarmi un artista. Già questo è il primo problema. Ed è anche difficile per me fare una distinzione fra finzione e documentario. So che ci sono delle linee di divisione. E non bisogna dimenticare che io scrivo, anche, che sono uno scrittore, e probabilmente queste scritture entreranno nei miei film. E ho fatto e faccio anche l’attore. Quindi ho anche lavorato davanti alla macchina da presa. E ho allestito delle opere liriche. E so anche cucinare.

Che rapporto ha con le nuove tecnologie nel cinema?

Io do il benvenuto al regno del digitale anche se resto un uomo di celluloide. Per esempio quello che noi possiamo immaginare e mettere sullo schermo, come il caso dei dinosauri, è facilitato dall’esigenza della scena e dagli effetti digitali. Nel corso di migliaia di anni l’uomo ha sviluppato e coltivato il dono di raccontare storie, che sicuramente non sarà alterato dalla presenza di MTV e di televisioni simili. Ed è per questo che io insisto su una cosa, che è dentro di me ma che è dentro anche agli spettatori di tutto il mondo. E proprio per questo penso che i miei film siano tutti film “main stream”, anche se gran parte dei miei film sono stati a margine della grande industria. Ma un film come Aguirre, dopo 35-36 anni, si è spostato verso il centro, quindi è diventato “main stream”, anche se prima era a margine. Anche se in realtà tutti quei film girati negli anni settanta sembrano marginali oggi.

Può spiegare cosa intende dire con la frase, bella e ironica allo stesso tempo, che esprime questo concetto: “girare un film è più una questione atletica che estetica”?

Questa mia dichiarazione è da prendere con le pinze. Perché ero tempestato da domande insistenti di giornalisti tedeschi sull’ideologia contenuta nel mio cinema con tutta una serie di accademismi. Per cui per interromperli, per fermarli, ho detto che fare cinema non è un esercizio cerebrale o accademico, ma è più che altro un esercizio atletico. C’è una parte di verità in questa dichiarazione, ma non penso che per fare cinema uno debba essere un atleta, diversamente un calciatore come Del Piero sarebbe il miglior cineasta. Però quello che mi piace di Del Piero è la sua comprensione dello spazio, come lui si muove soprattutto quando non ha la palla ai piedi. Credo che sia davvero straordinario in questo, ed è in questo senso che lo spazio del cinema dovrebbe essere osservato e percorso con lo stesso atteggiamento. Se si comprende il modo di muoversi in campo di un giocatore come del Piero (meglio ancora ha fatto Baresi nel muoversi nello spazio senza palla), anche dal punto di vista fisico, si può capire come muoversi per fare film.

Ci può citare un film che ha nel cuore?

Ci sono film che mi commuovono, non ne vedo molti, massimo dieci all’anno, e quindi non ho un vasto repertorio, e ci sono sicuramente dei film che mi hanno commosso, uno di questi è Padre padrone, dei fratelli Taviani. Perché il protagonista ha una vita come l’ho vissuta io nella mia infanzia.

ps. Parte di questa intervista (3 domande) è stata realizzata in occasione della retrospettiva a Torino nel 2008, in un pubblico incontro durante il quale critici e giornalisti, tra cui l’autore, potevano fare domande a Herzog, che l'organizzazione ha concesso di riprodurre liberamente, come è stato poi fatto in alcune sedi. L’autore ha in seguito rivolto a Herzog anche altre domande in un colloquio individuale e ha raggruppato la registrazione complessiva in un unico testo, quello qui pubblicato.