Bellomo: Viaggio in Italia senza Goethe e senza Ghirri

A distanza di un quarantennio dal progetto Viaggio in Italia, di Luigi Ghirri e dei suoi compagni di viaggio, ripercorriamo i territori della nazione italiana, per documentare cosa è cambiato in questi anni recenti, come è stato modificato il paesaggio e lo sguardo sull’ambiente. È un viaggio in Italia, però, senza Goethe e senza Ghirri. Che paesaggio abbiamo in mente ora quando ci riferiamo ai nostri territori? Le migrazioni di innumerevoli persone che arrivano da altre terre e culture in Italia hanno lasciato tracce nel nostro paesaggio? Le generazioni di fotografi e artisti nati tra gli anni Settanta e Duemila come si sono relazionate con i territori geografici che abitano? La realtà virtuale, il cyberspazio, l’utilizzo delle fotocamere degli smartphone attraverso l’intermediazione satellitare e di Internet, come hanno spostato le dinamiche dello sguardo sul mondo percorribile fisicamente?

L'indagine per Doppiozero si inoltra nel tempo, nelle contraddizioni, nelle scelte dei politici che governano le regioni e lo stato, nel senso del limite, nelle tracce della memoria collettiva, nell’entropia, nella rappresentazione dei mutamenti. Affronta tematiche diverse, ambientali e sociali, documenta le tracce lasciate dagli eventi accaduti nella nostra nazione, segnali di equilibri instabili, perennemente in bilico tra eccellenza e rischio, tra bellezza e degrado. Molte fotografie mostrano quel senso di precarietà che aleggia sul paesaggio italiano, dove l’azione delle persone e il tempo della Natura raramente coincidono. Vengono documentati i segni derivati dai comportamenti sociali del pubblico nei luoghi abitati, nelle città o nelle campagne. La documentazione sosta nell'atto del vedere attentamente, inteso come qualcosa che difficilmente è neutrale, segnala le innumerevoli contraddizioni che convivono in Italia, e allo stesso tempo fa riflettere anche sull’ambiguità del linguaggio fotografico, anche nella transizione attraverso metafotografia e postfotografico. Si cerca di analizzare il passaggio verso un’altra idea di paesaggio, oltre la nostalgia dei paradisi perduti, dal punto di vista di fotografi nati nel tempo dei non luoghi, dei capannoni industriali, negli anni in cui è avvenuto il passaggio dall’ analogico al digitale, ma soprattutto dal pre al post internet. Quale eredità ha lasciato Viaggio in Italia alle nuove generazioni di artisti che rivolgono le loro ricerche sulla complessità attuale legata al paesaggio?

Il primo artista che abbiamo coinvolto per questa serie di interviste è Fabrizio Bellomo.

Mauro Zanchi: Tu sei nato nel 1982, nel periodo in cui stava prendendo corpo Viaggio in Italia. Quali transizioni e passaggi socio-economici hai colto nella nostra nazione nel corso dei primi due decenni del Duemila e quali segni o effetti collaterali sono rimasti nel paesaggio? Mi riferisco anche alle conseguenze dettate dalla transizione ecologica, dalla green economy, dal green washing.

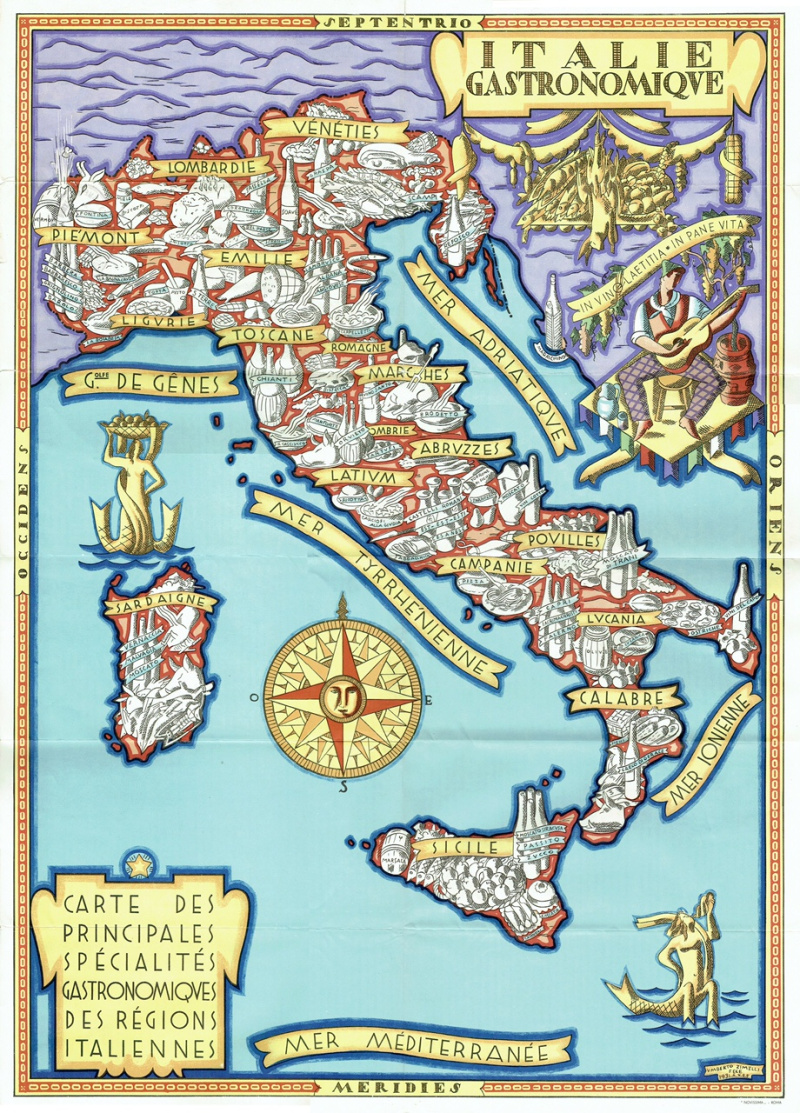

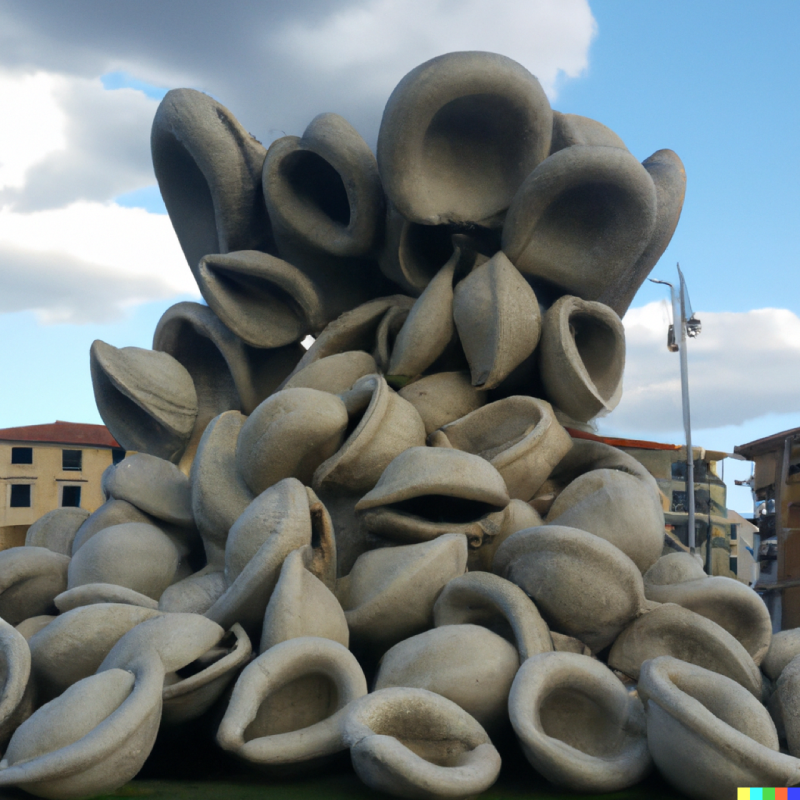

Fabrizio Bellomo: Non ho colto inizi di nuove reali transizioni o passaggi socio-economici, o inversioni di rotta, non siamo – a pensarci bene – in un paese dove a un certo punto (almeno della mia esistenza) il sistema socio-economico e politico è cambiato completamente, come per esempio è successo in Albania. Qui ho colto gli effetti di un progressivo e lento processo, forse disceso in realtà ancora dalla prima rivoluzione industriale. Se pensiamo alla turisticizzazione dei territori o alla gastronomizzazione degli stessi dobbiamo tenere presente a come questi processi abbiano prodromi lontani e a come questi abbiano subìto già una prima accelerazione durante il fascismo. Difatti, come scrive Marco Petrella, «[...] è nell’Italia fascista che si afferma una nuova modalità di patrimonializzazione degli alimenti legata all’identità regionale e veicolata attraverso la pubblicistica turistica. Nel testo si sostiene che le carte dei territori alimentari, di particolare successo nel corso del Novecento e alla base delle contemporanee tassonomie del gusto, nascono tra ‘800 e ‘900 come risultato di nuove modalità di approcci al territorio determinate dalla scoperta e analisi delle province, diventando nel tempo, in particolare attraverso il discorso turistico e la retorica dello stato nazionale, uno strumento di promozione dei territori e di affermazione di una nuova immagine della nazione. Nell’Italia fascista degli anni ’30, dunque, si collocano alcune iniziative destinate a lasciare i segni nella nascita di una concezione culturale del cibo che diventa, al pari di altre espressioni locali, monumento e iconema del territorio. A porre le basi di questa nuova configurazione sono una serie di azioni di promozione turistica e gastronomica. La prima, elaborata a Milano in seno al Touring Club Italiano, è la Guida Gastronomica d’Italia del 1931 (Portincasa, 2008). La seconda è un dépliant realizzato dall’Enit, L’Italie gastronomique, in cui, accanto a un testo descrittivo in francese compare una Carte des principales specialités gastronomiques des regions italiennes. Con esso l’Ente si rende protagonista di un documento pensato per veicolare all’estero l’identità alimentare dell’Italia attraverso l’icona delle cucine regionali. A realizzare la carta è il pittore romagnolo Umberto Zimelli, una tra le firme di maggiore esperienza della rivista Le vie d’Italia, organo della propaganda Touring Club ed Enit (Morsia, 2016)». Partendo da questi dati, possiamo denotare come si arriva all’oggi, dove delle tridimensionali rappresentazioni monumentali e delle sculture simil-monumentali – rappresentanti una miriade di specialità gastronomiche regionali – siano presenti su tutto il territorio italiano, un po’ come se la cartina gastronomica commissionata dall’Enit a Umberto Zimelli abbia fatto da copia sia per le successive e innumerevoli altre cartine gastronomiche italiane, sia per ricalcare sui territori quei disegni, oggi presenti però sotto forma tridimensionale e monumentale. Tanto da far emergere in maniera fin troppo palese come e quanto la rappresentazione possa avere ricadute tangibili nel plasmare i territori precedentemente rappresentati. La Mappa dei Monumenti Enogastronomici da me realizzata nel 2023 non serve ad altro se non a mettere in evidenza queste dinamiche e questi scenari. Abbiamo quindi visto come durante il fascismo vi sia stata un’accelerazione nella messa a regime economico di alcune (a volte presunte) tipicità gastronomiche regionali…

MZ: Oggi è possibile rintracciare dinamiche simili anche all’interno del neoliberismo contemporaneo?

FB: L’esplosione mediatica della cucina regionale (o presunta tale), derivata dai modelli economici di sviluppo, dalla gentrificazione, dalla disneylandizzazione, dalla turisticizzazione dei territori, vige in concordato con le passive indicazioni istituzionali (che null’altro fanno se non seguire le scie economiche dominanti). Questi processi sono anzi anche fomentati dal lavoro di dirigenti e impiegati delle varie agenzie regionali dedicate al marketing territoriale sorte in questi ultimi decenni. Siano queste agenzie espressione di qualsivoglia matrice politica. Voglio dire che se prendiamo ad esempio il fenomeno turisticizzazione, dell’intero paese o di intere parti del paese, questo è un fenomeno che magari ha vissuto anche repentine accelerazioni negli ultimi anni, ma non significa che questo fenomeno abbia origini nel contemporaneo. Spesso, difatti, si tratta di processi che hanno origini remote.

MZ: Oscenità del paesaggio e dei progetti urbani in Italia. Cosa non ha funzionato nella nostra nazione dal dopoguerra a oggi?

FB: Credo abbia funzionato tutto perfettamente secondo il sistema socio-economico in cui viviamo. Al di là del marketing e della propaganda di questi ultimi anni non viviamo mica in un sistema incentrato sulla tutela dei territori.

MZ: Quali sono i paradossi che hai individuato per quanto riguarda il paesaggio italiano attuale?

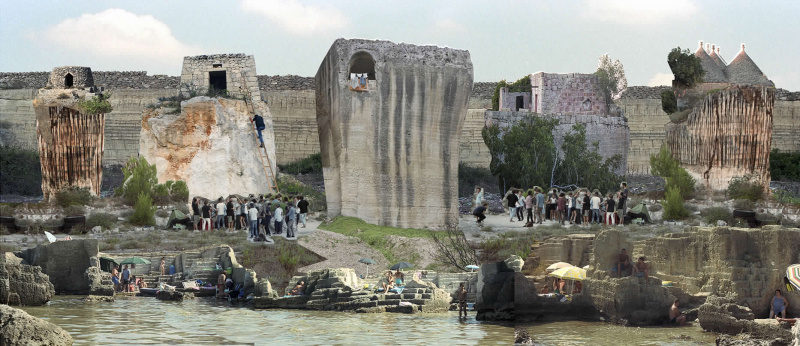

FB: Su tutti un esempio che mi pare emblematico da fare riguarda il mio territorio natio. Il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia prevede una serie di normative mirate a tutelarne il paesaggio rurale. Così i trulli, i pajari e altre architetture rurali, tra i simboli principali di questo territorio: «[...] non possono essere in alcun modo compromessi». Inoltre secondo il Piano si dovrebbe: «[...] salvare sia l’oggetto materiale e sia l’ambiente rurale circostante [...]». Sia che vengano edificati nuovi edifici sia che vengano permesse nuove zone estrattive, queste costruzioni rurali devono essere conservate e tutelate. Questa presunta tutela crea una serie di situazioni paradossali derivate dalla salvaguardia dell’architettura rurale sommata al continuo espandersi dell’urbanizzazione come dell’estrazione. Ho scelto queste due immagini facenti parte di due miei differenti progetti inevitabilmente correlati. In una vediamo un pajaru salentino rimasto al centro di una grande zona estrattiva di pietra leccese, nell’altra immagine un trulletto rimasto intrappolato all’interno di un condominio di nuova costruzione. In entrambi i casi, che si tratti di sviluppo edilizio o di sviluppo estrattivo, vediamo come a causa delle priorità economiche, i manufatti rurali protetti dai vincoli paesaggistici imposti dalla Regione, finiscano per essere letteralmente circondati da emergenze della contemporaneità.

MZ: Con il progetto Villaggio Cavatrulli (2011-2019) hai fatto esperienza dei territori con simile conformazione – varie aree dell’Italia Meridionale, dalla Puglia alle coste della Sicilia (Mazara del Vallo e Favignana), e Matera – prendendo in esame “architetture di risulta”. Hai mappato interventi ambientali caratterizzati dalla spontaneità costruttiva, raccolto appunti visivi di scarti abitativi, ragionato attraverso la fotografia nel rapporto mediale con le pseudo-sculture tufacee di grandi dimensioni, individuato segni nella pietra a testimonianza di precedenti utilizzi. Cosa è emerso da questa indagine sulle edificazioni attraverso il processo della sottrazione, togliendo materia, entro un’architettura da estrazione?

FB: In realtà mi sono concentrato per tanti anni esclusivamente sulla Puglia con giusto un paio di sconfinamenti per alcune opportunità in Sicilia e nei dintorni di Matera. Quindi sulla Puglia posso narrare con più cognizione di causa.

«Avrai sentito parlare anche a Torino dei nostri trulli, diamine! Tu però forse non sai che la zona dei trulli ad Alberobello è stata dichiarata monumentale, né più né meno che la passeggiata archeologica di Roma. Ma io, ad Alberobello, di memorando, di eccezionale, di veramente monumentale non ci ho trovato che la laboriosità dei contadini e degli agricoltori». Così Tommaso Fiore negli anni venti del ’900 scriveva della Puglia a Gobetti.

«[...] chi è il popolo di formiche di Fiore? È quel popolo secolare di braccianti contadini piccoli proprietari che hanno creato dal basso la realtà agricola pugliese ben più del latifondo o degli agrari che dominano la scala sociale [...]»: con tali parole Alessandro Leogrande chiarisce al meglio, nel 2015, il senso di questo titolo di Tommaso Fiore: Un popolo di formiche.

Allo stesso modo, analizzando quelle cave da cui vengono le pietre delle belle architetture anche di nobili e latifondisti di Puglia, ritroviamo un popolo di cavatori che, armati – per centinaia e migliaia di anni – del solo piccone (prima e dei macchinari meccanici successivamente), hanno modellato il territorio come una grande e unica scultura. Un popolo di coltivatori della pietra, seguendo il modo in cui venivano e vengono chiamate le cave in gergo tecnico dai cavamonti: «vado alla coltivazione». Un popolo di coltivatori della pietra che ha modellato la regione alla stregua dei braccianti di Fiore. Uno dei luoghi che più ricordo della mia infanzia si trova sulla scogliera di Polignano, ed è un’antica peschiera romana scavata nella roccia. Risulta oggi come una piccola cava. Una sorta di piscina con l’acqua molto bassa. Di fianco vi sono altre architetture cavate. Il tutto è sormontato dalla terrazza di una vecchia trattoria. I miei genitori erano soliti passare su questi scogli molte giornate estive per poi andare – regolarmente – a pranzare nella trattoria. Io passavo la gran parte delle stesse giornate in quelle architetture cavate e, accompagnato dal figlio dei gestori della trattoria, esploravo il microcosmo di queste pietre concave – acquisendo già all’epoca il metodo che mi avrebbe poi consentito, negli ultimi decenni, di perlustrare l’intera regione sommando insieme i brandelli di territorio derivati dall’estrazione dell’uomo. Alla miriade di architetture di risulta derivate dalle zone estrattive talvolta si sommavano vere e proprie architetture cavate e progettate: strade, viuzze, tunnel e canali interamente scolpiti nella roccia, attraversati in questi anni come fossero parte di un ideale sentiero che collega tutti questi stralci di paesaggio. L’idea, la visione della Puglia come un’unica grande scultura è un’operazione mentale che mi è stata possibile proprio proseguendo quel gioco esplorativo infantile. Ho semplicemente continuato a scoprire il territorio secondo il paradigma che avevo imparato in quell'architettura cavata romana, o forse e più verosimilmente (solo a ricerca ultimata me ne sono reso conto) ho continuato a scovare in altri luoghi quel mondo che avevo già conosciuto da piccolo, a esplorare altri territori da rendere parte di quel microcosmo infantile. Villaggio Cavatrulli è un progetto che raccoglie un vasto archivio di fotografie derivate da queste perlustrazioni, appunti di diversa natura, dai testi agli schizzi ai modelli in pietra e ad alcuni collage fotografici realizzati sommando insieme – gli uni sugli altri – questi brandelli di paesaggio.

MZ: In un’intervista inerente al tuo film Anulloje Ligjin (2023), che ti ha fatto Silvio Graselli per Alias del Manifesto, utilizzi l’espressione: “messa a regime del territorio urbano”. Potresti ritornare su questo argomento?

FB: Credo che questi processi riguardino oggi tanti differenti territori, non solo quello urbano. Le coste ad esempio in questa partita valgono tanto quanto i territori urbani più centrali. In entrambi i casi si tratta di territori che stanno venendo standardizzati e messi a regime economico, attraverso una tipologia molto simile di dinamiche. Ma mi viene più semplice ed efficace portare ancora un altro esempio paradossale, nella fattispecie partendo da alcune dichiarazioni lette su un quotidiano locale:

– «[...] Non è possibile che a Fasano ci sia solo un bar in piazza, che non ci siano negozi belli. La gente così va altrove. Allo stesso modo, non è possibile che non ci siano regole per l’arredo esterno dei locali, che le sedie e i tavolini siano di plastica, con i marchi delle birre. Bisognerebbe avere un assessore al bello [...].»

Come non rivedersi a questo punto i passaggi isolani del Caro Diario (1993) del primo Nanni Moretti, quando un Sindaco di Stromboli – prima che Stromboli diventasse un rifugio di una certa cerchia di benestanti e prima che un certo tipo di selvaticità fosse riconosciuta come un valore da gentrificare, beh prima di questi cambi di paradigma del pensiero comune – nella narrazione morettiana tale Sindaco si percepisce come terribilmente invidioso dei turisti e della musica che sente arrivare dalla vicina Panarea, già all’epoca invece meta di un ricco turismo settentrionale. Le testuali parole del Sindaco sono:

– «...Sono tanto invidioso della musica che c’è in continuazione a Panarea, che dite? Vorrei chiedere a Ennio Morricone una musica da diffondere per tutto il giorno come colonna sonora del paese, eh?»

Potrebbe essere un’idea risponde Moretti e il Sindaco incalza:

– «...E la luce dell’isola a cura di un grande direttore della fotografia, Storaro che cura l’illuminazione e i tramonti di Stromboli, ricostruire da zero Stromboli, ricostruire da zero l’Italia, un nuovo modo di vivere, con una nuova luce, nuovi abiti, nuovi suoni, un nuovo modo di parlare, nuovi colori, nuovi sapori. Tutto nuooovooooo!».

A rileggere ora la proposta relativa a un possibile Assessore al Bello, necessario – a quanto pare – per ogni borgo di Puglia e mettendola in relazione alle parole del Sindaco della narrazione morettiana, viene davvero da chiedersi se questi assessori al bello oltre ad occuparsi delle odiose sedie di plastica in modo da uniformare tutte le sedute dei paesi, possano realmente occuparsi anche della colonna sonora da trasmettere nei suddetti Borghi e perché no anche dell’illuminazione. Cose che effettivamente in parte già accadono, ad esempio con le scelte delle discutibili modalità con cui si illuminano i monumenti nei centri storici. Anche il nuovo modo di mangiare è arrivato e si è ormai imposto. Cosa ci sia di male nelle sedie di plastica proprio non riesco a capirlo. Forse che spesso le sedie di plastica sono – forse ancora per poco perché potrebbero invece essere presto rivalutate e anch’esse messe a profitto come stilemi particolari ed esotici – …ma ad oggi sono ancora però sinonimo e sintomo, spesso e non sempre, di prezzi bassi? E quindi di conseguenza fruite anche da cittadini o paesani poco abbienti e forse quindi considerati anche poco decorosi? Perché dovrebbero essere sostituite e uniformate? Perché sintomo di scarso profitto? A quale tipologia di bello ci si riferisce quando si parla di assessore al bello? A quale tipologia di gusto, al buongusto secondo chi?

Per dare più dati possibili al lettore senza fare inutili pettegolezzi, va specificato che le dichiarazioni sull’assessore al bello sono state rilasciate dalla proprietaria di un resort particolare. Difatti questo è stato costruito da zero, ricalcando però nelle forme un ipotetico borgo pugliese. Realizzato in pietra, come da tradizione, con tanto di slarghi e piazzette. Qui gli edifici svolgono la funzione di camere di hotel per turisti facoltosi. Solo la forma e le sembianze rimangono quelle del borgo. Ancora prima che i nostri stessi reali borghi si privassero del loro contenuto, ovvero della popolazione locale e delle attività commerciali a essa collegate, per trasformarsi in alberghi diffusi utili a ospitare i turisti, un intero borgo era già stato immaginato da utilizzare per l’ospitalità turistica. Come si dice in questi casi: ante litteram. E oggi dunque che abbiamo trasformato anche i nostri borghi, ormai quasi del tutto allineati allo stesso utilizzo del borgo costruito ex-novo, la proprietaria di quest’ultimo, prova a suggerire gli accorgimenti finali, se possibile portando in discarica una volta per tutte quelle sedie di plastica.

MZ: Per la chiusa dell’intervista ti chiedo una risposta sintetica sui paesaggi fotografabili e condivisibili, piacenti e ruffiani, che tanto fluttuano nel nostro tempo pervaso dai social.

FB: Che si parli di un luogo da abitare o di un cibo da ingerire, siamo in un’epoca in cui la vista l’ha vinta su tutti gli altri sensi. L’altra mattina ero in un mercato dell’hinterland barese quando ho sentito un fruttarolo rispondere alle richieste di frutta ‘più bella’ da parte di alcune signore: «Signo’ ma la dovete mangiare o dovete fare le fotografie?» a quel punto vedendomi sorridere, si volta verso di me: «Ormai la gente mangia con gli occhi non con la bocca...».

In copertina, Fabrizio Bellomo, Villaggio Cavatrulli (appunti), 2020, courtesy l’artista.