Marco Ercolani. Turno di guardia

Marco Ercolani è psichiatra e quindi non sorprende che la follia occupi un posto rilevante nel suo lavoro di scrittore e critico. Sorprendono invece la varietà dei modi in cui il suo rapporto di medico e artista con essa è stato declinato e la molteplicità delle forme che ha assunto: mai come ambiente, fonte di storie o serbatoio di personaggi o aneddoti, ma sempre spazio mutevole indagato al limite, in bilico sul filo tra follia e opera, esperienza e studio, malattia e sintomo, persona e paziente, cercando di preservare a ciascun corno della dicotomia la sua specificità e autonomia, il rispetto per la voce che gli è propria e insieme la possibilità di un passaggio dall’uno all’altro: ponte, porta, segno, empatia.

Vale a dire attenzione che rifiuta al folle il ruolo di astrazione, ma anzi riceve proprio dalla sua individualità lo stimolo a riconoscere in sé un identico spazio e a provare a rispondere alle sue radicali interrogazioni senza stemperarle, ma anche senza idealizzarle dimenticando che è dalla follia che provengono: dalla malattia e dal dolore da cui il folle chiede di essere liberato. E questo sia che il rapporto con la follia prenda poi la forma di riflessioni saggistiche, sia che riporti, come quadri circoscritti, a senza cornice, i deliri, le voci e le esperienze, fatti e misfatti, dei malati, ovvero che essi abbiano il ruolo di attori e interlocutori diretti come nel recente Turno di guardia (Il Canneto Editore, Genova, p. 113, E. 7).

Malati e folli, tali sono e così li chiama Ercolani, senza ricorrere a eufemismi o palliativi di sorta: sono malati, pazienti, che patiscono e non hanno più la pazienza di sopportarlo, anche se a volte non manca chi, “guarito”, rimpiange la malattia: “Non sarei dovuto guarire. Ora detesto la vita. Non sarei dovuto finire così. Prima c’erano ventisette ponti, trecento odori, seicento colori. Ora niente. Sto dentro un appartamento e aspetto di morire” (Ma se è guarito, che ci fa al pronto soccorso in piena notte? Forse la “guarigione” non è che una forma più accettata ma non meno dolorosa di malattia?).

Se però il rapporto di Ercolani con la malattia è sempre personale, non è mai dato di trovarlo in prima persona nelle sue opere: anzi, la sua cura è sempre stata di eclissarsi, di annullarsi, non solo come forma di pudore e rispetto per la sofferenza, ma come igiene dello sguardo e precisa strategia di scrittura, come aveva fatto in molti dei libri precedenti non a caso spesso imperniati sul tema dell’apocrifo e sui diversi stili che ne conseguivano.

Le cose cambiano invece, e con esiti molto felici, proprio in questo Turno di guardia, dove lo psichiatra che i turni li fa (li patisce) in un ospedale di una grande città, è in primo piano non solo come soggetto dell’enunciazione e portatore dell’esperienza professionale nonché di artista e studioso, ma anche come bersaglio di considerazioni sarcastiche o aggressive, oltre che di richieste, imploranti o imperative, da parte del tragico campionario umano ai cui bisogni egli cerca di assolvere, ritrovandosi spesso impotente, nelle infinite notti di guardia, in turni anche di 12 ore che a volte si susseguono per giorni e giorni senza pause.

Dementi, barboni, tossici, alcolizzati, suicidi mancati o potenziali, paranoici e schizofrenici, tanti stranieri: stranieri tutti. E straniero, altro, è anche lo psichiatra stesso, lo psichiatra che è scrittore e che come tale è talvolta riconosciuto, e stigmatizzato, deriso e accusato, dai suoi pazienti, a cui cerca di prestare le cure più urgenti in notti “interminabili” in cui la fatica e il sonno si accumulano, combattuti da un lato con letture, film in dvd, testi da scrivere e referti da stilare o consultare; ma soprattutto intralciati, dall’altro, dalle chiamate dal pronto soccorso, casi urgenti da ascoltare o sedare, voci che urlano nei reparti, a volte in ululati ininterrotti, e altre come grida isolate, ma più lancinanti, a intervalli regolari, con scansioni esatte, cronometriche, ed effetti più catastrofici sul decorso del tempo, che negli intervalli non si distende in pausa e sollievo, ma si riempie dell’attesa angosciosa del loro ritorno inesorabile.

Brevi storie scandite in capitoli che spesso non superano la pagina, destini chiusi in poche frasi, in dialoghi rabbiosi ma che celano la supplica nella negazione che alla rabbia dà voce, o in brevi monologhi, definizioni ed esemplificazioni illuminanti delle malattie e dei loro sintomi (deliri, allucinazioni, crisi epilettiche, di panico, di violenza...), e sintesi di grande efficacia espressiva e di disincantata ma partecipe saggezza, o come condensato, o meglio: precipitato esperienziale. Mai però riducendo a simboli i folli, sempre “esseri veri che producono finzioni”, che “vivono, giorno dopo giorno, secondo dopo secondo, la percezione di un mondo disintegrato, un mondo che non sentono neppure legato al proprio dolore psichico, ma che avvertono come disastro continuo, concreto, reale, fissato nelle cose, ripetuto nel tempo”.

Ma la ricchezza di questo libretto non si limita a questo: essa deriva anche dall’intreccio di queste storie con la riflessione che Ercolani non cessa di esercitare sul proprio lavoro: lavoro duplice, in cui scrittura e psichiatria rimandano l’una all’altra e quasi si confondono, perché la prima non va senza la competenza e la strumentazione della seconda, e viceversa queste non possono trovare espressione senza la riflessione e la consapevolezza delle forme, dell’artificio e delle implicazioni della prima.

Chiedersi come parlare ai pazzi quando non c’è tempo di fare nessun discorso, come affrontare l’urgenza delle ferite invisibili e che non si esprimono se non indirettamente, e spesso attraverso il rifiuto e il silenzio, non può essere disgiunto dal chiedersi come dare voce a questi incontri, come trarre esperienza dai loro insegnamenti senza cercare insieme le forme, il linguaggio e le modulazioni e intensità adeguate; e come, infine, conservare ogni istante la consapevolezza di avere di fronte un essere umano singolare e dell’unicità del dialogo che esso richiede, impedendo al contempo che “la conoscenza di destini eretici o infelici influenzi il lettore con irrilevanti sentimenti di compassione”.

La partecipazione si nutre anche di distanza; la terapia di riconoscimento e uso della differenza.

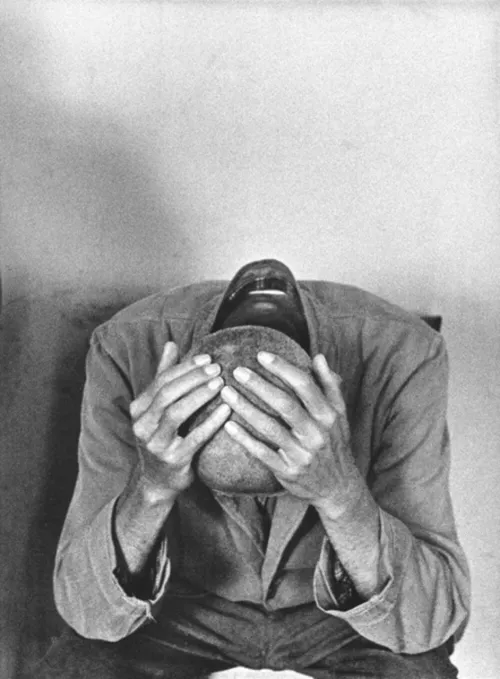

Se “aver avuto terrore e non volerlo più provare è la giustificazione segreta del delirio”, il medico, da parte sua, anche se “per ogni mondo parallelo” prova sempre “un’ostinata tenerezza”, deve però aiutare il malato a dargli “una logica” e chiedergli “di delirare con prudenza”, di non lasciarsene sopraffare, incerto di riuscirci lui stesso quando, stremato, esce “dai muri della stanza di guardia come dalle pareti di uno specchio”. Di uno specchio, aggiunge, che “è crepato, in cui si può mettere “la testa dentro”, ma da cui è possibile, per lui, “guardare anche fuori. Affacciar[s]i all’altro mondo con la testa semidecapitata dal cerchio delle loro, delle [sue]visioni”. Come noi dal cerchio delle nostre, all’uscita dallo specchio di questo libro.