Hangar Bicocca, Milano / Mario Merz. Igloos

La stagione espositiva dell’Hangar Bicocca di Milano si chiude con una mostra di grande rilievo, dedicata alla figura di Mario Merz. Igloos, aperta fino al 24 febbraio 2019, a cura di Vicente Todolì in collaborazione con la Fondazione Merz di Torino, raccoglie trentuno installazioni di Mario Merz, figura centrale dell’Arte Povera, il più importante movimento artistico che l’Italia abbia prodotto nel dopoguerra. Frutto di importanti prestiti museali, tra cui il Reina Sofía di Madrid, la Tate di Londra e la Nationalgalerie di Berlino, la mostra si sviluppa nello spettacolare spazio industriale delle navate e ha un precedente nell’antologica voluta da Harold Szeemann nel 1985, presso la Kunsthaus di Zurigo, dove trovarono spazio una ventina di igloo. Todolì aveva già avuto modo di lavorare con Merz nel 1999, quando chiamò l’artista a sviluppare il tema della “Casa Fibonacci” per la Fundação Serralves di Porto e propone ora una spettacolare operazione di raccolta degli igloo, forse le opere più note dell’artista.

Mario Merz a Schaffhausen (CH) © Mario Merz, by SIAE 2018.

La faccia di Mario Merz è una faccia tragica, antica. Guardando le sue foto, si possono facilmente rintracciare in quei lineamenti rocciosi l’energia che corre nelle sue opere, una forza originaria che ha a che fare con l’acqua, il fulmine, la zolla di terra che si spacca. È il viso di uno scienziato che ha scelto l’arte come forma di interpretazione del mondo, pur mantenendo un approccio fenomenologico all’esistente. Figlio di un ingegnere e di una insegnante di musica, Merz è un artista votato al fare, se vogliamo di ascendenza leonardesca, che costruisce una piattaforma linguistica attraverso la quale far incontrare lo spazio antropologico e lo spazio architettonico.

Di primo acchito, l’insieme degli igloo disseminati nell’Hangar appare come un insediamento abitativo, un luogo fuori dal tempo segnato da una precarietà che non è solo forma della mancanza, ma anche possibilità dinamica dell’esistere. Sono forme che hanno molto da dire al nostro presente, e pur avendo una chiara connotazione legata a un gusto formale specificamente ascrivibile agli anni ‘70, sono al contempo estremamente attuali, come se potessero vivere in più dimensioni temporali senza incorrere in contraddizione alcuna.

Per inquadrare il frame in cui gli igloo vengono alla luce, torniamo al novembre del 1967, quando Germano Celant pubblica su Flash Art un articolo dal titolo Arte povera, appunti per una guerriglia: due mesi prima, il 27 settembre, ha dato vita alla prima mostra del movimento, Arte povera – Im Spazio, alla Galleria La Bertesca di Genova, mentre nel ‘68 della contestazione consolida il perimetro della riflessione con esposizioni come Arte Povera alla Galleria de’ Foscherari a Bologna e Arte Povera + Azioni Povere, presso gli Arsenali dell’Antica Repubblica di Amalfi (fortemente voluta dal mecenate Marcello Rumma). Segnali di una nuova, nascente sensibilità sono già arrivati da Roma, ad esempio con Fuoco Immagine Acqua Terra presso la galleria l’Attico di Piazza di Spagna, intercettati da Celant che assumerà, con tempismo rapace, la paternità del movimento. Ne consegue che Torino, con la galleria di Gian Enzo Sperone e di Christian Stein, Il Punto di Remo Pastori e la galleria Notizie, si attesterà come scena primaria del teatro poverista, tallonata da Roma, attiva attraverso il lavoro di gallerie come la già menzionata L’Attico (dove Kounellis esporrà i suoi dodici cavalli vivi), La Salita, La Tartaruga; fondamentale l’apporto di Carla Lonzi, a cui va il merito, attraverso una rigogliosa produzione intellettuale, di aver contribuito a far dialogare le due città del poverismo. Il 1969 sarà anche l’anno di due mostre essenziali per la ricognizione della scena dei nuovi artisti e del poverismo: When attitude become form, disegnata da Harold Szeemann, Op Losse Schroeven situaties en cryptostructuren allo Stedelijk Museum Amsterdam, a cura di Wim Beeren, a cui si aggiunge Conceptual Art – Arte Povera – Land Art curata da Celant alla Galleria d’Arte Moderna di Torino nel 1970.

Mario Merz Senza titolo, 1991 Veduta dell’installazione, Fondazione Merz, Torino, 2005 Courtesy Fondazione Merz, Torino Foto: © Paolo Pellion © Mario Merz, by SIAE 2018.

L’Arte Povera si concretizza agli inizi dei ‘60 e ha la forza di un’onda che si ingrossa di colpo per schiantarsi sulla battigia, ma nasce in mare aperto, come frutto della sedimentazione di esperienze lontane – la tradizione italiana della grande pittura fino agli “irregolari” Burri e Fontana – innestate in un complesso quadro storico e politico postbellico. Giulio Paolini, Michelangelo Pistoletto, Giuseppe Penone, Jannis Kounellis, Giovanni Anselmo, Gilberto Zorio, Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Pierpaolo Calzolari, Pino Pascali, Emilio Prini, Gianni Piacentino, Marisa Merz (moglie di Mario) sono figure eterogenee le cui pratiche muovono dalla progressiva perdita di mordente delle istanze dell’Informale verso una ricerca orientata alla relazione con la realtà contingente, tendenzialmente refrattaria alla nostalgia, e per questo volta a recuperare gli archetipi e la loro propria forza primigenia. In quest'ottica si è parlato di una tendenza “francescana”, una forma di “decultura” che si oppone all’egemonia di gusto e pensiero di area statunitense, e che ricorre a soluzioni che implicano la scelta di una materia fragile, incerta, organica, l’impiego di tecniche desunte dall'artigianato, la contaminazione tra linguaggi differenti, per rivendicare uno spazio sulla scena internazionale che, nel tempo, è andato sempre più assottigliandosi. Critici verso una società tecnocratica e improntata a un capitalismo disumanizzante, i poveristi inseriscono nella propria produzione riferimenti alla natura, lavorano sul tema dell’origine, ragionano sulla materia, segnano il passo con azzardi concettuali e performativi, risultando in realtà sovente recalcitranti ad essere assimilati a quell’agonismo politico agitato da Celant, e accomunati da una “povertà” che è attitudine al primitivo, rigore, “aspirazione a uno sguardo radicalmente diverso” (Stefano Chiodi, Politica dell’Arte Povera, in Flash Art. Si veda anche l’articolo di Nicholas Cullinan from Vietnam to Fiat-Nam. The Politics of Arte Povera, uscito su October 124, 2008).

Lo scenario che segue il dopoguerra, con il boom economico e lo gnommero delle relazioni tra Stati Uniti e Italia, è il terreno dove si combatte una vera guerriglia, dove “tentare una decomposizione del regime culturale imposto” e sfidare l’egemonia culturale atlantica. Gli Stati Uniti, rei di aver ingaggiato il sanguinoso conflitto in Vietnam, esportano intanto i campioni dell’Action Painting e della Pop Art, con un Robert Rauschenberg glorificato dalla Biennale del 1964. Il cono d’ombra in cui si trova l’Italia ospita un humus in grado di fertilizzare ricerche eterogenee, che vengono intercettate e raccolte sotto il cappello dell’Arte Povera: un contenitore che oggi, maliziosamente, possiamo dire essere stato funzionale al marketing dell’arte e che, a distanza di cinquant’anni, è stato rimesso in discussione, superando l’ortodossia critica che per lungo tempo ne ha indirizzato la lettura in maniera pressoché univoca (si veda in merito Michele Dantini su Artribune) e ridimensionandone il coinvolgimento politico (con buona pace dello stesso Celant).

Mario Merz, “Igloos”, veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2018. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano Foto: Renato Ghiazza © Mario Merz, by SIAE 2018

Nel vortice che investe il mondo culturale a metà degli anni ‘60, Mario Merz è l’autore più anziano e una delle figure di spicco della koinè dei poveristi (prendo a prestito una felice definizione di Bruno Corà). Merz arriva a Torino da Milano per studiare medicina ed entra nel gruppo antifascista Giustizia e Libertà nel 1945, alimentando la sua visione politica attraverso la lettura di Gramsci e Marx: partigiano, verrà condannato a un anno di detenzione nelle Carceri Nuove, un evento che segnerà un momento cruciale nella la sua esperienza artistica. Lì incontrerà Luciano Pistoi (che aprirà poi la galleria Notizie) e sfrutterà la parentesi carceraria per sperimentare disegni con la tecnica del tratto continuo, già approcciati durante la prima giovinezza. Si forma da autodidatta, concentrandosi in prima battuta sul disegno e aprendosi alla pittura anche grazie al confronto con Mattia Moreni e Luigi Spazzapan, due “outsider” della scena artistica dell’epoca, guardando poi all’informale, a Jackson Pollock, ma anche a Jean Dubuffet e Jean Fautrier. La sua pratica artistica è segnata da una visione critica della società consumistica contemporanea, ed è influenzata dal Situazionismo, presente nell’area torinese nella figura carismatica di Pinot Gallizio, ma anche dalla tradizione pittorica che arriva fino a Francis Bacon. Nel suo lavoro si rinvengono le impronte degli interessi scientifici che lo accompagneranno durante il corso di tutta la vita: si impegna in una ricerca approfondita sulle forme organiche della natura, affidandosi a una linea labirintica che compone composizioni dense e caotiche, una ricerca che si evolverà fino ad approdare da un lato alla tridimensionalità dell’installazione, e dall’altra a una pittura mai realista e mai pacificata. “Merz, using himself as a sensitive needle, tries to draw a map in which the archetypes of the individual’s feeling and living solidify as they move through differentiated territories.” (G. Celant, Mario Merz, catalogo della mostra, Solomon R. Guggenheim Museum, 1989, pag 19)

Nel suo tentativo di tracciare una “cartografia nomade”, Merz si imbatterà nella forma ancestrale dell’igloo, in cui individuerà il paradigma dell’abitare, la “casa archetipica”, secondo la sua stessa definizione, un forma primaria di assoluto interesse, un modulo su cui continuerà a investigare nel corso dei decenni; in pittura, porterà avanti una figurazione caratterizzata da un simbolismo selvaggio, dove animali, piante, oggetti, figure si susseguiranno in una vertigine metamorfica. Un flusso continuo la sua produzione, animata da una pulsione che nel lavoro installativo trova una regola e che nella pittura sfocia invece in un dramma rappresentativo che la rende esasperata e, in alcuni passaggi, titanica.

Mario Merz, “Igloos”, veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2018. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano Foto: Renato Ghiazza © Mario Merz, by SIAE 2018

Il complesso dei trentuno igloo installati presso l’Hangar Bicocca può essere letto a posteriori come un efficace compendio della ricerca di Merz. Pur non esaurendo la sua vasta produzione, ne rappresenta una porzione significativa, sia dal punto di vista contenutistico che formale. Come nel caso della mostra dedicata agli ambienti spaziali di Lucio Fontana, con cui mantiene un filo rosso. Del resto Merz guarda a Fontana e ne spinge alle estreme conseguenze alcuni portati, facendone propria l’intuizione dinamica, reinventando il neon che da gesto di luce si trasforma in una forza che attraversa la materia, la anima e agisce come un connettore tra le parti, riavvicinandola alla sua natura fenomenica. Due idee di luce diverse, quelle dei due artisti, una relazione con il tempo dissimile: Fontana proteso su un vuoto metafisico, spalancato oltre la materia, Merz signore di “due tempi che si incrociano”, oscillante tra una presenza arcaica, pre-umana e un alter-reale, una contingenza che si offre allo spettatore come ipotesi strettamente legata al presente ma ad esso affiancata, come un vita parallela: più astratta, carica di simboli, asciugata da ciò che è superfluo, è percorsa da una forza primordiale che la rende nevrile eppure includente, tesa ad accogliere piuttosto che a discriminare, germinale.

L’albero m’è penetrato nelle mani,

La sua linfa m’è ascesa nelle braccia,

L’albero m’è cresciuto nel seno –

Profondo,

I rami spuntano da me come braccia.

Ezra Pound

Mario Merz, “Igloos”, veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2018. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano Foto: Renato Ghiazza © Mario Merz, by SIAE 2018.

Il percorso espositivo si apre con Igloo di Giap, rifacimento del 1970 di un’opera concepita nel 1968. Si tratta di una variante del primo igloo realizzato dall’artista, che riecheggia nel nome quel Giap, icona dei movimenti studenteschi rivoluzionari, che proprio nel marzo del 1968 ingaggiavano gli scontri di Valle Giulia. La struttura metallica è ricoperta direttamente con argilla, sopra la quale campeggia la scritta al neon che riporta la celebre frase del generale vietnamita Võ Nguyên Giáp “Se il nemico si concentra perde terreno se si disperde perde forza Giap”.

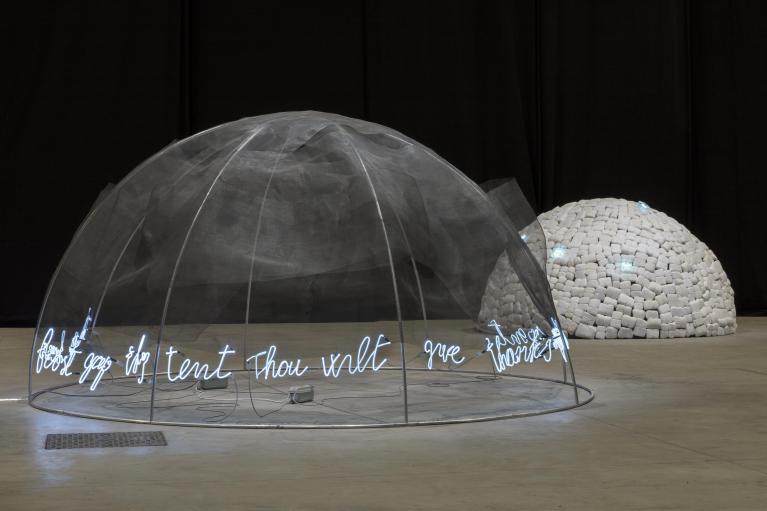

L’igloo apre una strada nuova, in cui finalmente concretizzare un’arte fatta di relazione con lo spazio, dove la provvisorietà diviene utopia tradotta in materia. Le forme spiraleggianti, che trovano corrispondenza nella morfologia naturale, abitano l’immaginario di Merz e lo guidano dalla carta all’installazione, traghettando la sua ricerca verso un territorio di opportunità inesplorate. La spirale, che contiene in sé la progressione numerica di Fibonacci (oggetto di indagine che verrà introdotta nelle opere a partire dal 1970), si traduce nella circolarità dell’igloo, una forma abitativa che vive di una felice coincidenza degli opposti: “L’igloo stesso è una situazione in sospeso, in quanto come oggetto è in sospeso, i materiali stessi sono in sospeso” (G. Celant, Intervista, Genova, 10 marzo 1971, in Mario Merz, Mazzotta, Milano, 1983). Igloo come luogo che ripara ma si apre all’esterno, riparo stabile ma anche abitazione mobile, forma “leggera” ma architettonicamente perfetta e autoportante, monumento effimero. La scritta al neon, realizzata riproducendo la grafia dell’artista, invita lo spettatore a girare attorno all’asse dell’igloo, un esercizio di attenzione che richiama pratiche meditative e suggestioni orientali, un immaginario che dagli anni ‘60 aveva investito la cultura e la controcultura europee.

Mario Merz, “Igloos”, veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2018. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano Foto: Renato Ghiazza © Mario Merz, by SIAE 2018.

In questo primo igloo si rileva un’attitudine esistenziale più che politica, una cifra che investe tutta l’opera di Merz, intimamente legata alla relazione con l’umano. Non a caso la misura della scritta apposta sull’igloo è il passo, la forma quella della poesia visiva, un conclamato interesse di Merz, visibile ad esempio nell’igloo che riporta i versi dell’Ezra Pound dei Canti Pisani, Canto LXXXIV: «If the hoar frost grip thy tent / Thou wilt give thanks when night is spent – Se la brina afferra la tua tenda / Renderai grazie che la notte è consumata», e ancora nell’igloo del 1983 intitolato Hoarded centuries to pull up a mass of algae and pearls – Secoli ammucchiati per tirare su una massa di alghe e perle. L’invito rivolto allo spettatore è di fare esperienza di una parola che si materializza e partecipa a un processo di compenetrazione tra piani fisici diversi, dove l’idea diventa oggetto, poi azione, poi memoria e ancora oltre, in una concatenazione incessante. Dello stesso anno è anche Object cache-toi, dove Merz utilizza un altro slogan, stavolta proveniente dalle contestazioni studentesche della Sorbona, e utilizza dei “panetti” per ricoprire la struttura dell’igloo, come fossero mattoni.

Qui comincia a essere evidente quel tentativo di astrazione che è rintracciabile in gran parte del suo lavoro installativo e plastico, una tendenza a ragionare in termini di scomposizione rispetto alle forme e a mettere in dialogo forze antitetiche: “la pietra diventa più o meno pietra, il piombo diventa più meno piombo, la scrittura diventa elettricità”.

Si badi bene, Merz non è un’artista (puramente) concettuale, né indugia nel perseguimento di una linea analitica: la sua ricchezza risiede nel collocarsi in una posizione intermedia, tra figurazione e astrazione, dalla quale governa il caos agendolo attraverso la formulazione di un pensiero sintetico, nell’abbracciare la complessità, la molteplicità, l’impermanenza e la proliferazione cercando di inscriverle in un ordine generale. Pur essendo affascinato dai numeri, dalle leggi auree e dalle matrici, ne interpreta il senso alla luce di una cultura umanistica, trasformando il dato in uno strumento di indagine poetica della realtà, rifiutando la sublimazione dell’oggetto e la devozione al processo perseguita dal minimalismo con volontà eidetica. Un processo visibile in Igloo di Marisa (1972), dedicato alla moglie artista e presentato a documenta 5 a Kassel, dove all’igloo vengono apposte sette scatole di plexiglass, disposte a spirale, contenenti la sequenza di Fibonacci, ma anche in Auf dem Tisch, der hineinstösst in das Herz des Iglu (1974), in cui inserisce il tavolo, altro elemento che dal 1973 diverrà parte della sua poetica, sia in qualità di oggetto domestico e relazionale, sia per le sue qualità formali, elemento in grado di evidenziare le dinamiche spaziali delle opere, sfruttando l’evidenza bidimensionale e le traiettorie di penetrazione del piano per interrogare la sfericità della cupola e lo spazio architettonico in cui l’igloo è situato.

Il tavolo, come il neon negli attraversamenti, e come la lancia, rompe gli equilibri e ingenera ulteriori processi dinamici in relazione agli igloo. Come nella pittura, nelle installazioni di Merz non esiste una condizione di stasi: tutto è in transito, in perenne movimento. Ecco allora la Tenda di Gheddafi (1981), una tenda “ventosa”, dipinta, dove la struttura regge la pittura e viceversa, dando vita a un vero e proprio dipinto tridimensionale, ma anche La casa del giardiniere (1983-84 + 1985), in cui le parti vengono modificate a seconda dell’esposizione. Un’opera alchemica quindi, dove trovano posto i numeri ma anche gli objects trouvés, le fascine, i rami, i giornali, la frutta, vetri rotti, sportelli di automobili, pietre: la natura di Merz è sempre culturale ed entra con prepotenza nelle opere, assecondando il tentativo di creare un teatro permanente, dove esterno e interno siano in continuo scambio e dove gli elementi provengano dal contesto in cui l’artista opera.

Mario Merz Senza titolo, 1985 Veduta dell’installazione, Fondazione Merz, Torino, 2009 Courtesy Fondazione Merz, Torino Foto: © Claudio Cravero © Mario Merz, by SIAE 2018

Sul rapporto tra Merz e l’architettura è stato scritto molto, ed è evidente, osservando la distesa degli igloo che punteggiano le navate altissime, quasi ecclesiali dell’Hangar, come il punto del suo operare non sia mai una riflessione sul linguaggio in sé, quanto piuttosto ciò che sta dentro un’architettura, un tentativo di porre di nuovo attenzione al contenuto rispetto al contenitore, come nel caso dell’installazione della serie di Fibonacci presso l’interno elicoidale del Guggenheim Museum di New York in occasione della mostra del 1971. Ventre, cupola celeste, struttura autoreferenziale, l’igloo è sempre significante, sia quando è in rapporto osmotico con l’ambiente in cui viene collocato, come nel caso dell’opera conclusiva della mostra La goccia d’acqua (datato 1987, è l’igloo più grande mai realizzato, esposto originariamente presso gli imponenti spazi del CAPC di Bordeaux), sia quando si chiude in sé, forma di separazione e raccoglimento, moltiplicandosi e compenetrandosi come in Spostamenti della terra e della luna su un asse (2003).

Oggi come non mai, la vista di questa “città irreale” ci riguarda da vicino, oggi che il nomadismo torna a noi non più in veste di sogno anarchico di un‘esistenza slegata dalle costrizioni borghesi, com’era nei '70, né come provocazione legata ai primi cybernauti di un web ancora agli albori, quei nuovi situazionisti che teorizzarono le TAZ (le zone temporaneamente autonome) degli ‘anni 90, sulla scia della cultura rave e di uno nuovo tribalismo tecnologico, ma piuttosto come evoluzione del nomadismo intrinseco alla società globale del nuovo millennio. Oggi è declinato nell’accezione di emergenza abitativa, e segna come un marchio di infamia le vite di chi è costretto alla precarietà, sia esso un migrante, un homeless, o semplicemente un individuo che si colloca sotto la soglia di povertà, incapace di soddisfare le richieste di un sistema economico che considera la casa un bene di lusso, contenitore dello status sociale più che dei bisogni essenziali dell’individuo.

Gli igloo di Merz sono architetture fondate nel tempo che sfondano il tempo e ci inducono a riflettere sui cambiamenti che hanno investito il nostro concetto di famiglia, di relazione, il rapporto con la natura e con la società, a partire dal nostro modo di abitare. Il cervo che si erge sulla cupola del maestoso Senza titolo (doppio igloo di Porto, 1998) sembra richiamarci a qualcosa che appare perduto, una coscienza di noi come parte di ecosistema in cui natura e cultura sono compenetrate e le cui leggi sembrano non appartenerci più. In questa smemoratezza, lo sguardo dell’animale, la sua tensione, raccontano una condizione di attenzione vigile, una capacità di essere nel flusso del vivere che l’opera di Merz ha indagato senza sosta, operando una mirabile sintesi fra linguaggi differenti, affidandosi con fede inscalfibile al potere dell’immaginazione. “Io devo fare delle operazioni per esistere”, dichiarava, e nella sua ostinata volontà di agire attraverso l’arte torna alla mente l’opera Che fare? (1968-73), composta da una scritta al neon che cita una frase di Lenin, inserita in una bacinella di metallo per cuocere il pesce. Forse lì, come negli igloo, è possibile rintracciare una domanda – non ha una risposta, attenzione – che può riportarci a qualcosa che si è offuscato e che è pienamente espresso nel lavoro di Merz: il valore della complessità, che scaturisce da qualcosa di piccolo e molto concreto. Una foglia, un animale, un gesto quotidiano come il sedersi a tavola e condividere il cibo, la scelta di un luogo dove abitare. Forme della concretezza che contengono spirali di senso, che ciclicamente dobbiamo tornare a interrogare.