Speciale

Essere all'altezza / Il coronavirus come acceleratore di immanenza

Ogni evento è un acceleratore di ciò che è in atto. A sua volta e a suo tempo, ciò che è in atto è un evento o è stato un evento.

Ogni evento ha un suo ritmo, un suo decorso, una sua capacità di mobilitare gli altri eventi intorno a sé, da quelli più vicini a quelli più lontani, in misura diversa e magari minima, senza tuttavia lasciarne nessuno davvero intatto. Strana comunicazione di tutti gli eventi con tutti gli eventi. Strana coincidenza per cui ogni evento è in un certo modo ogni altro evento.

Ma quella comunicazione non è piatta, senza differenziazioni, senza differenti velocità e linee di forza. Un grande evento, noi lo definiamo tale perché sembra intercettare gran parte degli altri, infletterne il movimento nella propria direzione, metterla al proprio servizio e nutrirsene. O magari relegare alcuni o molti altri ai margini della scena o nel dimenticatoio di ciò che è ormai privo di incidenza (ma anche questo essere relegati ai margini, non è forse una forma limite dell’essere intercettati dal grande evento, sicché nulla resta mai davvero fuori dall’evento e dalle sue differenti linee di accelerazione?).

E così il coronavirus è un evento, forse il maggiore degli ultimi anni. Paragonabile all’11 settembre, che infatti interveniva a ben vedere in un ambito simile, intercettando movenze analoghe del contemporaneo, e per gli stessi motivi, ovvero non per virtù intrinseca ma puramente relazionale, emergeva tra gli eventi come un grande evento. Le somiglianze tra i due sono presto dette. Accentuazione del monitoraggio e dei meccanismi di controllo delle nostre singole vite, smontaggio e rimontaggio delle nostre abituali interazioni intorno a nuovi osservabili, promozione di una vasta comunità di intenti a partire da una minaccia diffusa e invisibile. Tutto questo tagliava il campo del conflitto e in generale dell’esperienza secondo linee inedite, non più in esteriorità, opponendo uno schieramento di amici a uno schieramento di nemici, ma in interiorità, evidenziando l’elemento di destabilizzazione nel campo più familiare, facendo di quella minaccia quasi inafferrabile l’oggetto di una gestione indiretta e minuziosa, orientata non all’oggetto ma ai suoi dintorni e ai suoi ipotizzabili terreni di coltura. Per questo, in quel caso come in questo, le metafore belliche erano e sono del tutto inadeguate.

Il coronavirus accelera tutto questo. Come ogni accelerazione, anche questa accelerazione realizza un potente e drammatico effetto di disaggregazione di cose che fin qui erano state aggregate. Certe linee di sviluppo, certe forme di esperienza, certe possibilità tecnologiche si ritrovano cooptate dall’evento coronavirus con straordinaria efficacia. La tendenza alla solitudine, all’isolamento, all’estraneità, ad esempio, esce dalla sua virtualità rendendosi disponibile in forma di quarantena, di capillare monitoraggio degli spostamenti, di controllo sempre più dettagliato dei gesti e degli affetti quotidiani. Tendenza a una solitudine iperconnessa, tuttavia, continuamente chiamata al coordinamento, all’esatta cooperazione a distanza, al concatenamento immediato eppure perfettamente ignaro. Schiere di monadi si muovono allo stesso ritmo sospinte dallo stesso vento invisibile. Sciami di insetti ciechi danzano con musicale perfezione perché abitati dalla stessa musica silenziosa. È la coreografia dettata dai nostri dispositivi informatici, è il ritmo costante e inapparente delle nostre app, che ci convocano e ci congedano in ogni istante intorno alla stessa grande operazione impersonale, che difatti risulta a ciascuno di noi del tutto familiare e assolutamente sfuggente. Da quanto tempo siamo inscritti nel soffio di questa musica silenziosa? Le misure antivirus adottate dalla Cina, dalla Corea, dall’Italia, non fanno che intercettare e accelerare linee di sviluppo molto più vecchie e familiari.

Allo stesso tempo, ogni accelerazione lascia indietro qualcosa, rallenta certe linee meno facilmente cooptabili, marginalizza ciò che non risuona della stessa musica. Lo vediamo bene nel mondo del lavoro. Chi svolge un certo tipo di attività, quasi non ha subito momenti di arresto, in un certo senso ha continuato a lavorare imperterrito. Altri tipi di attività sono stati relegati ai margini, hanno rallentato sempre più, sono ormai prossimi all’arresto. Tutti i grandi eventi esercitano violenza, dividono spietatamente chi è in condizioni di sintonizzarvisi da chi si trova su un’altra lunghezza d’onda, abbandonato sulla sponda degli eventi che sono stati tali, ma non lo sono più. Ogni soggetto del resto è stato solcato al suo interno dall’evento-coronavirus, l’esperienza di ciascuno di noi è stata ripartita più o meno duramente in aree più capaci di fare catena col grande evento e con i suoi corollari, e in aree meno passibili di risonanza con quel movimento generalizzato. Si potrebbe dire con semplificazione drastica, ma non del tutto inaffidabile, che hanno rallentato o si sono fermate tutte quelle attività che esigono l’incidenza dei corpi gli uni sugli altri.

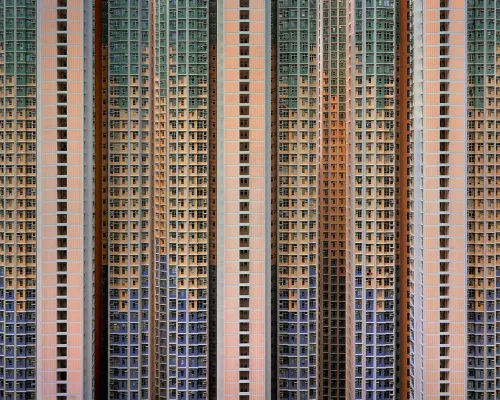

Ph Michael Wolf.

Persino il regno del sesso ha finito per essere solcato e riaggregato secondo linee di articolazione inedite. In certi casi ha subito a sua volta una specie di quarantena, ha allentato il suo ritmo, si è ritrovato sospeso. In altri è migrato sui dispositivi della solitudine iperconessa, si è affidato a tutte quelle soluzioni telematiche che siccome causano segregazione, la sanno anche gestire e medicare e mettere a frutto. Le videochiamate tra amanti sono diventate qualcosa come delle sessioni di onanismo simultaneo, sorta di masturbazione reciproca ma reciprocamente distanziata. La cosa che più portava in sé le insegne del comune è diventata massimamente solitaria, la cosa che più di ogni altra offriva il paradigma della solitudine è diventata comune e condivisa. Nello stesso esatto momento, la spesa online e la consegna a casa di certe grandi catene di supermercati sono andate in tilt per l’eccesso di richieste, e un grande portale internazionale di pornografia ha deciso l’accesso gratuito a quella parte dei suoi archivi solitamente riservata agli abbonati, piazzando l’operazione sotto un grande banner tricolore che recita: “Noi amiamo l’Italia”.

È qualcosa che mostra un altro aspetto di ciò che accade. Il grande evento non è solo il coronavirus, ma tutto ciò che fa corpo col coronavirus, tutto l’insieme dei dispositivi che ne rendono possibile l’evento e che lo mettono in cammino e in sinergia con altri eventi. Nessun evento accade da solo, ogni evento è reso possibile da infiniti altri intanto che ne rende possibili infiniti altri. Non potremmo parlare di virus senza un certo insieme di premesse epistemologiche che suggeriscono di cercare nell’invisibile la causa del visibile. Non potremmo farlo senza microscopi elettronici che rendono visibile quell’invisibile e rendono oggettivo qualcosa che altrimenti non lo sarebbe, o senza strumenti matematici capaci di suggerire e poi supportare uno sguardo epidemiologico, orientato ai grandi numeri, anziché un approccio clinico, orientato alle singolarità. Allo stesso modo, non avrebbe alcuna rilevanza aver visto i virus senza aver scoperto sostanze che ne inibiscono la replicazione, farmaci che ne consentono un trattamento più o meno efficace, e così via. Solo a queste condizioni il virus diventa un evento, cioè incide su altri eventi, plasma modi di vivere e di morire, promuove forme specifiche di aggregazione sociale e di scambio economico, crea in ultima analisi un insieme di oggettività e di soggettività esse stesse virali.

Così, non c’è il virus, da una parte, e dall’altra l’insieme di dispositivi che gli vengono costruiti intorno, come barriere e contromisure. Il virus è da subito tutt’uno con quei dispositivi. Noi stessi siamo tutt’uno con loro. Anche in questo senso l’evento coronavirus è un acceleratore di immanenza. Accelera cioè quel tratto di immanenza di ogni cosa a ogni cosa, di comunicazione ogni soggetto a ogni soggetto, di concatenamento di ogni evento con ogni evento, che è tipico del nostro tempo e che si spinge così in là da far sì che ci sia sempre, nella nostra esperienza, qualcosa come un’unica tonalità a cui tutte le altre sono immanenti, un unico geometrale in cui tutti gli altri si riorganizzano di momento in momento. Gigantesca solitudine del più grande esperimento monista mai realizzato. Straordinaria risonanza di un unico movimento con se stesso, ma attraverso le sue infinite istantanee.

È quanto dire che non c’è una nuda vita ignara di dispositivi, su cui ci saremmo ultimamente e forse disumanamente ripiegati mobilitando ogni sorta di dispositivo, e neppure c’è una vita ignara di dispositivi, che dovremmo difendere dall’intrusione dei dispositivi con piglio improvvisamente e rinnovatamente umanistico. Questa singolare simmetria, e anzi identità di argomenti e movimenti, che secondo chi li sostiene dovrebbero essere l’uno il veleno e l’altro l’antidoto, stranamente non è stata notata, benché evidentissima in tutti i discorsi che criticano la quarantena generalizzata e le strategie che la realizzano evocando lo spettro di una biopolitica di marca totalitaria. Ma se non c’è partizione tra nuda vita e dispositivi, la questione che si tratta di porre non può essere quella del giudizio di legittimità e neppure quella del giudizio di illegittimità che pende su quei dispositivi, dato che in nessun modo una qualche fantomatica nuda vita li guarda mai da fuori e si interroga mai a bocce ferme sulla loro utilità o sul loro danno. Non si tratta mai di giudicare un evento, ma, come è stato detto magnificamente, di esserne all’altezza.

Così, il virus è l’acceleratore di qualcosa che si presenta, insieme, come la possibilità dell’alleanza più profonda tra i soggetti e le nazioni, che tutela ciascuna da ciascun’altra sigillandola nella sua quarantena, e la possibilità del totalitarismo più spietato, che isola soggetti e nazioni in una solidarietà forzata e insopportabilmente capillare. In entrambi i casi, solidarietà e totalitarismo della gestione del virus, è chiaro che troviamo al fondo delle cose una stessa struttura. È la struttura della solitudine iperconnessa, che si replica a ogni livello, dal più generale, quello delle nazioni, al più microscopico, quello di ciascun soggetto. La linea del totalitarismo, mai spentasi nell’ultimo secolo ma semplicemente incanalatasi in direzioni diverse e superficialmente presentabili, viene oggi potentemente convocata dal nuovo evento del virus, e il suo ben sperimentato modo di funzionamento per solitudine e iperconnessione si dispiega ora con tutta la forza e l’efficacia dei nuovi dispositivi informatici. Ma anche la linea della solidarietà, che del totalitarismo era stata una delle ispirazioni fondamentali oltre che una delle foglie di fico, era rimasta ben viva nell’ultimo secolo. Gli eventi recenti non hanno fatto che riportarla alla superficie e convocarla come una risorsa quasi indispensabile.

L’ultima cosa da fare è condannare o elogiare questa soglia in cui si annodano in maniera così stretta e indecidibile cose che amiamo raccontarci come diversissime o addirittura opposte. Ogni evento disegna le proprie conseguenze, i propri criteri di valore, i propri futuri soggetti. Giudicarlo bene o giudicarlo male in base ai vecchi criteri, alle vecchie abitudini, alle vecchie forme di soggettivazione, più che sbagliato è inefficace. Ogni giudizio, ogni criterio di giudizio è un frutto così interno all’evento che lo ha messo in opera, che quando lo si sposta sul terreno di un nuovo evento si fa immancabilmente l’amara esperienza di chi morde l’aria. Chiedersi se in questo momento siamo liberi o schiavi, se è meglio essere sovranisti o internazionalisti, se schierarsi col capitale neoliberista o con la natura finalmente liberata dall’uomo che la inquinava, è inefficace perché nessuna di queste opposizioni è operante in quel campo in cui è operante il coronavirus. Lo schema dentro/fuori dal quale tutte dipendono è completamente sgretolato. Il soggetto libero versus gli altri soggetti, la singola nazione versus le altre nazioni, la sfera umana versus la sfera animale, sono tutte figure della dialettica amico/nemico e non dell’immanenza, anzi della compiuta coincidenza del campo del nemico col campo dell’amico.

Non si tratta di giudicare ma di essere all’altezza, di fare uso di ciò che accade. Che significa forse che anche le nostre vecchie pratiche devono diventare virali, se vogliono far presa sull’immanenza dischiusa dall’evento-coronavirus. Anche le nostre soggettività devono disporsi a questa dissoluzione e riformulazione virale. Anche il piano degli oggetti che utilizziamo deve diventare virale. Dobbiamo chiederci a ogni passo che cosa possiamo fare di quel nodo di totalitarismo e solidarietà che è tutto il nostro presente, tutto il nostro modo di essere presenti, tutta la nostra presenza a noi e agli altri. Se la nostra solitudine è iperconnessa, l’iperconnessione è tutta in ogni singola solitudine. Usare in modo solidale la sostanza del totalitarismo, o usare in modo totalitario l’esigenza della solidarietà è in mano a ciascuno in ciascun istante. Ogni esperienza di immanenza chiama a tutt’altro che a un’abdicazione. Chiama a un’etica e una politica minima, infinitesimale, virale.