Su Sogni e favole di Emanuele Trevi / L'uso dell'arte

Emanuele Trevi è uno scrittore vivente. L’affermazione, nella sua perentorietà, dispiacerà a Trevi, lucido indagatore del rovescio di inesistenza di tutto ciò che fa professione di esistere, della sostanziale inconsistenza di quanto ci ostiniamo a chiamare realtà. Ma è proprio per questo che Trevi è uno scrittore vivente, uno dei pochissimi: perché usa la scrittura come una pietra d’inciampo, come un anti-analgesico che costringe chi legge a fare i conti con il fatto abbastanza stupefacente di esistere, e di esistere dentro un impasto compatto di immaginazioni e filamenti organici, sublime bellezza e disperante miseria, spiritualità e biologia.

Diversamente dalla maggioranza degli scrittori e delle scrittrici, che assumono l’invenzione come un dato di fatto, le storie come qualcosa di assoluto e indiscutibile, per Trevi l’immaginario fa problema: e proprio nella misura in cui interagisce con la vita, penetra nella vita fino a costituirne l’ingrediente fondamentale e irrinunciabile. Per Trevi un libro ha senso se brucia passando di mano in mano, e l’esperienza estetica si dà soltanto come un evento che realmente trasforma l’esistenza, le imprime l’unica forma cui la vita può ambire.

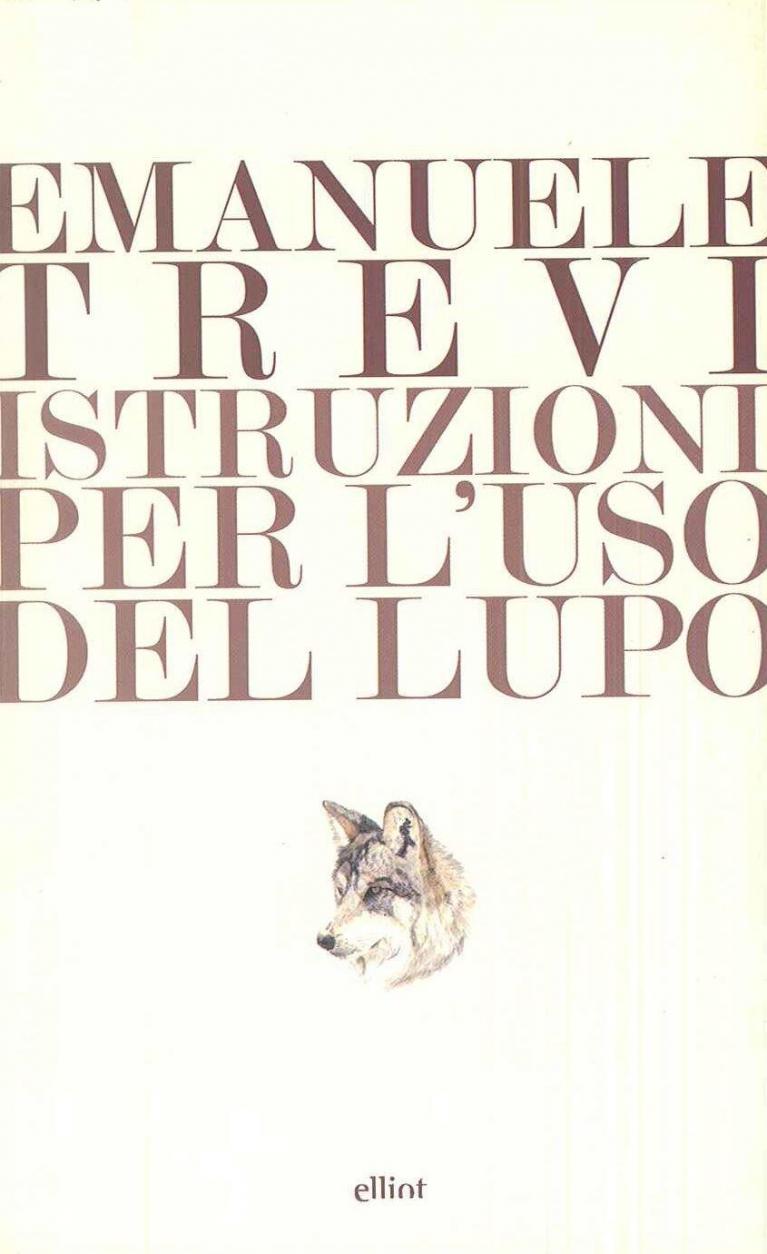

Essendo uno scrittore che, come un obiettore di coscienza, si rifiuta di inventare storie che non lascino aperto uno spiraglio nel quale possa insinuarsi la vita, Emanuele Trevi è in realtà un saggista, ovvero una tipologia particolare di critico convinto che il suo lavoro non si esaurisca nel giudizio e nella valutazione, ma debba necessariamente impegnarsi in una consegna. Il saggista è una staffetta, fa la spola tra il reale e l’immaginario, è un ufficiale di collegamento, o forse una spia infiltrata oltre le linee dell’invenzione, un agente della ragione inviato a rendere conto del compiersi puntuale di un inverosimile mistero, la nominazione dell’indicibile. Uno dei libri più intensi di Trevi, le Istruzioni per l’uso del lupo, è una lettera sulla critica risolta in un articolato e poetico preferirei di no pronunciato contro il fare critico dominante, asettico e non implicato, che seziona la letteratura come un corpo inerte, da comprendere in modo indolore. Per Trevi, invece, dentro la letteratura balenano lo sguardo feroce e il lucore dei denti del lupo, la bestia interiore e quella che ci aspetta lì fuori, ci segue ovunque e ci scruta acquattata negli anfratti del reale, a ricordarci la sanguinosa insostenibilità dell’essere. L’unica critica possibile è riconoscere nelle parole, nei segni dell’arte, il pelo caldo e il corpo ansante del lupo, il suo fiato animale. E quindi rimuovere, far saltare, tutte le mediazioni e i diaframmi della teoria e del metodo, escogitati per allontanare e schermare il nucleo doloroso dell’esperienza, per silenziare il battito della vita che pulsa sotto la superficie delle parole.

C’è proprio un momentaneo risveglio dall’anestesia dell’immaginario all’origine dell’ultimo libro di Emanuele Trevi, appena pubblicato da Ponte alle Grazie, e intitolato Sogni e favole. Le parole del titolo provengono da un sonetto di Metastasio, e alludono a una scheggia di verità rintracciata nell’opera del più apparentemente artificioso e impostato degli scrittori del canone italiano. Nel sonetto Metastasio si autorappresenta mentre scrive e si commuove per le proprie invenzioni, si lascia vincere dalle emozioni incorporate nei sogni e nelle favole che lui stesso sta inventando. Sorpreso, solleva la testa dalle carte sulle quali “orna e disegna”, si guarda intorno, considera le apparenze che lo circondano: e tutto, dal dato di realtà più concreto fino ai sentimenti e ai vincoli sociali, gli si rivela per quello che è, ovvero sogno e favola, una finzione ancora più evanescente di quella letteraria, una menzogna integrale dalla quale è necessario distogliersi per intravedere anche solo un frammento di verità. E quindi paradossalmente la letteratura, che tra le mani di Metastasio è una macchina per la produzione di emozioni a getto continuo, gli si rivela per un momento, attraverso il sonetto che sta scrivendo, come lo strumento del risveglio necessario a vedere.

L’eccezionalità del sonetto in rapporto all’opera di Metastasio aveva attirato l’attenzione di Cesare Garboli, e Garboli ha consegnato – appunto – questa sua curiosità a Emanuele Trevi, recitandogli la poesia ad alta voce in una notte romana e poi affidandogli il compito di decifrarla. Trevi non scrive il saggio critico che Garboli sembra avergli commissionato, anzi sì, nell’unico modo possibile: utilizzando il sonetto come un punto di irradiazione del risveglio, Trevi racconta il proprio incontro con tre artisti che hanno concepito l’arte come un evento che lacera le apparenze e rivela la sostanza delle cose. Arthur Patten, fotografo americano rinato Arturo dopo il suo arrivo a Roma; Amelia Rosselli, poeta che ha fatto della poesia una testimonianza e un rifugio contro l’assedio del reale; e Cesare Garboli, critico che ha utilizzato la letteratura come un bisturi per penetrare dentro la vita, dentro la carne dell’esistenza: di chi scrive, e di chi legge.

Tre personalità uniche e difficilmente definibili, tre eremiti che hanno condotto ognuno la propria ricerca in una solitudine quasi assoluta, lontano dalle scuole, dai gruppi, dai movimenti, dalle aggregazioni che il mondo della cultura copiosamente offre. Ognuna di queste ricerche ha creato una tensione estrema tra l’arte e l’esistenza, ha ripiegato la perfezione formale dell’arte sull’informe doloroso e indicibile della vita, come fosse la sovrapposizione di due maschere da fondere in un unico ritratto. Ognuno di questi personaggi, insomma, si è posto radicalmente il problema dell’uso dell’arte, di cosa l’arte davvero ci fa quando la assumiamo come una sostanza vitale. Nella loro esperienza radicale, l’arte serve, viene usata nel senso più concreto del termine, come un kit di sopravvivenza da tirare fuori nei momenti in cui la vita picchia più forte del solito. Per tutti e tre, l’uso dell’arte non è una metafora: l’esperienza estetica è il filo nascosto nel rovescio del quotidiano, è la possibilità di dare forma alla vita, è addirittura una difesa strategica contro l’assedio psichico di misteriose forze ostili.

Nel raccontare queste tre esperienze, Trevi ritrae anche un modo di vita lento e disconnesso, attivo fino a un attimo prima della rivoluzione digitale e per questo apparentemente lontanissimo e completamente perduto. Resistendo però, come è stato scritto, al di qua della nostalgia, Trevi finisce col preservare per quel passato una possibilità di riattivazione.

Un antico pregiudizio ha trasformato in tabù l’idea di parlare dell’utilità dell’arte: a partire dalla svolta romantica, l’arte è per definizione anti-utilitaristica, anti-economica e anti-sociale, inutilizzabile, fine a sé stessa. È una pratica che si sottrae alla strumentalizzazione, che si mette di traverso rispetto alla logica mercantile che domina la modernità: non vale niente, non rivendica alcun valore di scambio. Ma questa negazione dell’utilità economica dell’arte ha finito per trascinare con sé anche il suo valore d’uso, la sua autentica e originaria utilità cognitiva ed esistenziale, la parte che gioca nella nostra esperienza, come elemento di orientamento e di conforto, come palestra mentale, come schermo sul quale proiettare scenari possibili, come strumento di auto-auscultazione. La negazione ostinata della sua utilità ha finito col trasformare l’arte in un’attività astratta, superflua, estranea all’esperienza quotidiana, via via sempre più incomprensibile.

Alcuni studi recenti concepiti all’intersezione tra scienza ed estetica hanno timidamente intaccato il tabù, indicando l’arte come pratica cognitiva decisiva in chiave evolutiva, sottolineando la funzione strumentale dell’immaginazione, enfatizzando il ruolo originario della narrazione come dispositivo di organizzazione e comprensione del mondo. Ma, nella diffidenza che questi approcci suscitano tra gli studiosi di cose umane (humanities), resta annidato il sospetto romantico verso ogni forma di utilità dell’arte. E anche volendo riconoscere la funzione dell’arte sul piano antropologico, resta uno sforzo immaginativo cui pochi sono disposti: quello di riconoscere in Kafka l’artista preistorico che fa esperienza della belva delineandone i tratti sulle pareti della caverna. Eppure, direbbe Trevi, le due esperienze sono contigue: entrambi stanno cercando di affrontare lo sguardo del lupo; stanno cercando di usare il lupo. Il gesto dell’uomo di Altamira che traccia i suoi graffiti è fondato sulla fiducia in un rapporto analogico tra le forme e il mondo, in una tensione psichica che crede nella possibilità di manipolare il reale attraverso i segni. L’immagine dell’animale può materializzare l’animale fuori dalla caverna, può determinarne la cattura e l’uccisione: la rappresentazione è un atto direttamente connesso alla fame, al vuoto delle viscere, al sentimento della comunità, a un utilitarismo radicale che immediatamente si intreccia allo stupore per la bellezza e al piacere dato dalla perfezione del gesto. «Io non posso ammettere che gli artisti che più ammiro (mettiamo: Pontormo, Vivaldi, Kafka…) facessero qualcosa di diverso, tutto sommato, da quei graffiti», scrive Trevi nelle Istruzioni.

Metastasio permette di saltare fuori dal tabù dell’utilità dell’arte proprio perché sembra essere la negazione vivente di un’idea dell’arte concepita come ispirazione e invasamento, come gesto gratuito e intransitivo. Metastasio è più artigiano che artista, per questo sfottuto e denigrato dai romantici: bambino prodigio che improvvisa in strada rime automatiche e indifferenti al contenuto, diventa un letterato di corte che costruisce congegni poetici che non fanno attrito, che scivolano sulla superficie del piacere. Divenuto “noto al mondo”, come recita la targa che ricorda la nascita in una umile casa romana, lo troviamo in vecchiaia misurare la distanza che lo separa da dove era partito, con una notazione, scivolata in una lettera, che non può non commuovere chi sa cosa vuol dire strapparsi alla propria condizione, portarsi lontano dal contesto cui ci destinano le origini: «sono ancora lontano dal punto onde partii». Ancora: come se ci si attendesse ineluttabile lo scivolamento all’indietro, il ritorno.

Metastasio è l’intellettuale integrato per eccellenza: contento di sé, non esibisce sofferenza e inadeguatezza alla vita, e non crede – non dice di credere – che il dolore e le avversità siano necessarie alla creatività. Trevi difende con appassionata veemenza l’innocenza di Metastasio contro il disprezzo romantico di Alfieri, che lo accusa di servilismo: la roboante retorica anti-tirannica di Alfieri, la sua indignazione tutta in posa, il suo titanismo recitato, suonano più falsi della vissuta medietas di Metastasio. Non a caso Trevi è lo scrittore che ha demistificato, col suo libro Qualcosa di scritto, uno dei miti novecenteschi della letteratura impegnata, dell’indignazione in servizio permanente, incarnato da un certo Pasolini, descrivendo la sua morte come un itinerario iniziatico verso l’auto-annullamento, e non come il risultato della macchinazione dei “poteri forti”, secondo la grottesca vulgata.

Vale di più un solo istante di autenticità, come quello messo in versi da Metastasio nel sonetto, di tante carriere interamente votate a enunciare la ribellione: con quell’unico evento Metastasio sabota un’intera vita di congegni emotivi perfetti, di passioni medie se non mediocri, di soddisfazioni normali, di abitudini convenzionali.

Quando solleva la testa dalle carte, Metastasio non realizza soltanto che tutto è menzogna; capisce anche che quello che fa, la stilizzazione compulsiva del reale in cui non sbaglia un colpo, la sua scrittura, compreso il sonetto che sta scrivendo in quel momento di sospensione, sono ciò che serve a rendere sopportabile la vita. Anche la sua arte così semplice, immediata, anti-cerebrale, le sue storie così artificiose, sono un antidoto al disfacimento del reale, uno strumento di organizzazione e tenuta del mondo. Sono anche, certo, una difesa contro la verità, contro la coscienza dell’assoluta insostenibilità del reale: l’arte rivela, cioè svela e ricopre allo stesso tempo la sostanza della Cosa, rende dicibile ciò che si nasconde sotto le apparenze solo a patto di rivestirlo di altre apparenze.

L’arte è lo stalker del film di Tarkovskij, sul quale si apre il libro: è la guida che ci conduce a vedere il magma incandescente dell’esistenza, la reale consistenza dei nostri impulsi e dei nostri desideri. Patten, Rosselli e Garboli sono gli stalker cui Trevi si affida per mostrare che si può fare un uso dell’arte radicale e intensissimo, capace di bruciare tutte le mediazioni.

I ritratti fotografici di Patten catturano il momento evanescente in cui il volto riprende il sopravvento sulla maschera sociale: e mostrano l’assoluta individualità, l’assoluta singolarità dell’esistenza umana; additano la solitudine creaturale più radicale e allo stesso tempo vitale, in grado di dispiegare una potenza creatrice non irreggimentata dai dispositivi sociali. In questo senso, i ritratti fotografici di Patten e quelli critici di Garboli si equivalgono: entrambi cercano nell’arte l’impronta della vita che si sfila dalle forme convenzionali, e quindi il momento veritativo che sottrae il singolo alle appartenenze, alle convivenze e alle connivenze, alle “genericità”, ai collettivismi vigliacchi, ai sistemi ideologici che nel corso del Novecento hanno compattato gli individui per farne macchine da guerra.

L’arte del ritratto è l’arte di individuare l’irriducibile unicità delle esistenze, il momento epifanico in cui Ivan Il’ič comprende che è lui a essere mortale, non l’umanità in genere, ma proprio lui, in quel momento esatto, irrimediabilmente solo. Questa terribile consapevolezza, e il rovescio di libertà che implica per chi la sa usare, è il nucleo di senso che l’arte consegna all’esperienza umana, la verità che restituisce alla collettività proprio nel momento in cui la nega, la rifiuta, se ne distacca.

Di questa individualità inconciliabile partecipa anche Amelia Rosselli, forse la poeta – così per Trevi, e non poetessa: in quanto l’arte è sempre la realizzazione del contrario – più importante del secondo Novecento italiano, eppure la meno inquadrabile negli schemi critici e teorici. Amelia Rosselli che, quando durante il celebre festival di Castelporziano una folla informe, aggressiva e cannibale letteralmente inghiotte i poeti, li riduce al silenzio in nome di un malinteso – idiota – livellamento democratico della parola, si sottrae all’attrazione verso il basso e resta quasi magicamente immune al contatto e alla degradazione, si trasferisce in una dimensione diversa, si isola psichicamente pur restando presente e continuando ad agire la propria differenza.

Una differenza percepita anche dal cameriere romano che per la prima volta la indica a Trevi, designandola come “la poetessa, un’anima in pena”, forse inconsapevolmente ereditando il sapere popolare del Renzo manzoniano, per il quale la parola poeta, sotto sotto, indica «un cervello bizzarro e un po’ balzano». La designazione del cameriere del resto è sostanzialmente corretta, perché dice la particolare dislocazione della poetessa rispetto alla comunità degli esseri umani, la sua eccezionalità. Che non è, però, il titanismo di chi si sente investito di una missione esemplare, ma è semmai, ancora, la segreta aura dello stalker: colui e colei che fanno uso dell’arte per oltrepassare la soglia tra ciò che si vede e ciò che è, tra il dicibile e l’indicibile. L’esperienza di Amelia Rosselli insegna che in questo “lavoro” non c’è niente di intellettualistico, niente di astratto: per spiegare l’opera apparentemente oscura di Rosselli, per rivelarne la necessità, Trevi la racconta come il risultato di una autentica, estremamente reale e concreta guerra psichica, con evidenti sintomi corporei e spossanti conseguenze fisiche, combattuta contro misteriosi persecutori, agenti segreti e spie dei quali Rosselli percepisce la presenza e l’azione, che utilizzano onde elettromagnetiche per spiarla, leggerne i pensieri, indirizzarne i comportamenti. Non è una metafora, né una trasfigurazione narrativa: è esattamente ciò che Amelia Rosselli ha vissuto, la verità della sua esistenza quotidiana. Per rispondere a questi assalti, e non per fare letteratura, Amelia Rosselli si sussurrava parole che costruissero una trincea sonora contro le intercettazioni; edificava perfette difese metriche e ritmiche contro le interferenze; frantumava l’apparenza del linguaggio per ricomporre un significato di ordine diverso, impercepibile ai radar del senso comune. La poesia enigmatica di Rosselli dunque non è il frutto di un meditato sperimentalismo, di un simbolismo pianificato: è il solo modo in cui per lei, nella sua esperienza, le parole possono essere usate contro il lupo del reale.

A Trevi però le parole interessano quasi esclusivamente in quanto impronta del passaggio sulla terra di un essere eccezionale: si può ignorare completamente la poesia, e comunque riconoscere l’anima in pena, la «sovrabbondanza di destino» che si addensa intorno alla persona: «Basta la pura e semplice presenza nel tempo e nello spazio di un essere umano come Amelia Rosselli a ingombrare il mondo: come un enigma irrisolto e un vortice di energie invisibile e un buco nero sociale».

Ecco perché Rosselli può ricongiungersi a Metastasio e alla sua scrittura piana, semplice, che si sforza di dire il sentimento in modo trasparente, di aderire alla “naturalità” delle emozioni, per rendersi immediatamente riconoscibile, fruibile, parlando «la lingua adamitica del cuore», dice Trevi. Lo stesso miracolo di facilità forse, di coincidenza tra le parole e le cose, si è ripetuto più tardi solo con Penna: non a caso uno degli autori-rivelazione di Garboli. Perché non importa il come: ciò che importa è che si produca l’evento, che ci sia uno squarcio nel flusso emotivo convenzionale, o l’apparizione che segna la resistenza dell’eccezione di fronte alla volgarità del comune. A produrre l’eccezione può essere il massimo della semplicità come il massimo della complicazione. Rosselli, Garboli, Patten sono incarnazioni dell’eccezione intesa non come astrusa complicazione, né come ipertrofia dell’io, ma come divergenza naturale, lo scarto, la refrattarietà, la variazione necessari alla sopravvivenza e all’evoluzione della specie. Proprio là dove la standardizzazione, l’automazione, la statistica sembrano prevalere incontrastati, quando la ripetizione sembra determinare tutto – come nel nostro presente e nelle opere di Metastasio – basta un solo evento, la difesa di una sola eccezione, la presa in carico di una differenza, a salvarci, a portarci via per sempre dal punto onde partimmo.