Mona Hatoum, Measures of Distance

Un anno prima della caduta del muro di Berlino, data che chiude simbolicamente la stagione del bipolarismo Urss-Usa, e da cui emerge una mappa geopolitica variegata quanto mutevole, Mona Hatoum firma il video Measures of Distance (15’26”, Western Front Video Production, Vancouver).

Nata a Beirut nel 1952 da una famiglia palestinese costretta a emigrare, e dal 1975 londinese di adozione, Mona Hatoum potrebbe essere il prototipo di artista postcoloniale ante litteram, includendo in questa definizione tanto le rivendicazioni identitarie extraoccidentali, quanto le rivisitazioni critiche o ironiche, didascaliche o narrative dei rapporti fra l’Occidente e il resto del mondo. In altre parole, appropriandosi, generalizzando e risignificando forme e metodi di quello che Edward Said ha definito, in un testo ormai classico, Orientalismo (1978).

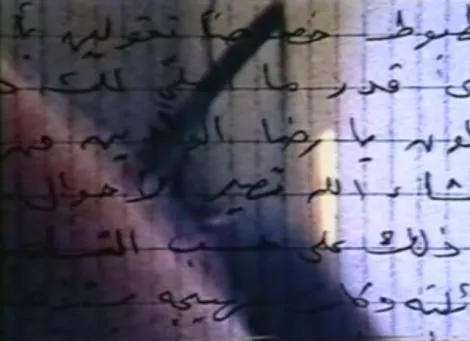

Measures of Distance (1988) – complice la plasmabilità dell’immagine elettronica – si caratterizza per una sapiente mescolanza di elementi biografici e politici. Immagini, voci e lingue, grafie e tempi si intrecciano nel video, costituito paradossalmente dal susseguirsi di immagini fisse in dissolvenza. In ogni frame, brani delle lettere scambiate fra l’artista e sua madre si sovrappongono alle immagini sfocate di quest’ultima sotto la doccia. Parallelamente, nel sonoro, si alternano la registrazione delle conversazioni in arabo fra le due donne e la voce di Mona che legge la traduzione inglese delle lettere in cui la madre le racconta la vita familiare a Beirut, nei mesi del 1981, e le confida riflessioni su temi come il rapporto fra i sessi o l’identità personale.

Nel palinsesto visivo, il testo manoscritto diventa quasi l’equivalente di un velo che si frappone fra la telecamera e il corpo nudo, le cui fattezze femminili evocano archetipi sessuali e materni, più che sollecitare voyerismo. Una soluzione espressiva con una sua significativa tradizione che va da Gary Hill a Peter Greenway, da Mounir Fatmi a Irit Batsry, per fare solo qualche nome.

Già nel registro visivo di Measures of Distance, quindi, ricorrono segni identitari espliciti – come la grafia araba – vergata su fogli di carta di cui, in elettronica, rimane solo una esile griglia, una sorta di rete che sembra sostenere e trattenere, ad un tempo, emozioni, parole, ricordi affidati alla corrispondenza. Con il tempo, di fronte alle recrudescenze del conflitto israelo-palestinese, nel lavoro di Hatoum, questa immagine del legame si è trasformata in gabbia, filo spinato, reticolato cartografico: elementi stilistici ricorrenti anche nell’opera di altri artisti che si è soliti definire postcoloniali, perché impegnati a dare corpo a metafore del conflitto bellico, economico o cultuale, attraverso il ricorso alla carta geografica, oppure a oggetti di immediata identificazione etnico-religiosa come la kefiah, il rosario musulmano, i tappeti per la preghiera rituale, i cibi tradizionali, le varianti alfabetiche, le bandiere, la documentazione dell’emigrazione e così via, verso una fenomenologia della diversità sempre più articolata.

Rispetto a lavori più recenti, Measures of Distance è più intimo, perché incentrato sulle relazioni personali, che avvolgono e proteggono: si tratta, infatti, di un’opera di passaggio dalla prima fase della ricerca di Hatoum, scandita da performance di argomento politico, agli sviluppi più noti (documentati anche nelle personali di Ferrara, 2008 e di Venezia, 2009), sedimentati in oggetti e installazioni emotivamente forti e capaci di segnare prepotentemente il luogo di esposizione con l’invadenza dei materiali e dei simboli.

Measures of Distance si conclude con diversi secondi in cui il sonoro prosegue sullo schermo nero: la comunicazione sembra interrompersi e la simmetria fra verbale e visivo si incrina. Il titolo, infatti, allude proprio alla separazione fra le due donne – e fra i mondi ai quali momentaneamente appartengono – di cui la corrispondenza, con il suo dispiegarsi in un tempo asincrono ma in una lingua comune, è una forma di misura. Anche se è lecito interrogarsi se e quanto, in un’opera nata a ridosso dello scoppio della prima Intifada nei campi profughi palestinesi (1987), la distanza non sia anche la metonimia dell’asimmetria di quel conflitto e dei molti altri da allora iniziati e non ancora conclusi.