Mosaico di identità e identità-mosaico

Se dal punto di vista culturale oggi si ammette senza remore che la retorica risorgimentale, quella che avrebbe dovuto “fare gli italiani”, fu insopportabile, asfittica, decrepita già appena nata, piena di moralismo e ampollosità, vetusta nel linguaggio, nelle immagini e nei simboli, è pure vero che l’Italia ha trovato un’identità nazionale in primo luogo nella letteratura e nella lingua letteraria, con l’opera di Dante, Boccaccio e Petrarca fino a Bembo e poi Manzoni.

Il linguaggio è la casa dell’Essere, scrive Heidegger, e nella sua dimora abita l’uomo. Viviamo da sempre nel linguaggio, e la nostra capacità di costruire nuove interpretazioni dell’esperienza e di articolare le relazioni tra le parti di cui si compone si fonda sempre nel preliminare contesto linguistico e culturale nel quale ci troviamo situati. Il linguaggio, inoltre, è anche il mezzo grazie al quale veniamo a conoscere altre interpretazioni dell’esperienza. Così, nell’interpretare un segno, un testo, una cultura, contemporaneamente un soggetto interpreta anche se stesso. Secondo Gadamer, la verità - così come l’identità – è un’esperienza aperta e progressiva, non definitiva, e non possiamo attingervi mediante la riflessione sui nostri soli procedimenti conoscitivi. La verità - come l’identità - è piuttosto il risultato di una graduale, mutevole e mai compiuta fusione di orizzonti nella quale le nostre precomprensioni e i nostri pregiudizi si integrano e si correggono con quelli di altri soggetti umani con cui veniamo in contatto. La narrativa, che parte da un’esperienza di straniamento e spaesamento, attraverso la quale ridefinisce le coordinate del proprio essere nel mondo, induce fondamentalmente a fare esperienza dell’Altro. Sempre seguendo la tesi ricoeuriana dell’identità narrativa, è attraverso l’Altro che l’Io fa esperienza di Sé, riconoscendo Sé nell’Altro e l’Altro nel Sé. Raccontare e raccontarsi è un tentativo di addomesticare il mondo che si è conosciuto, di compensare la fugacità e la finitudine del tempo, di addomesticare lo spazio, stabilendo nessi e punti di riferimento che diano un ordine alla nostra esperienza del mondo. Una lingua si può abitare, e in essa è possibile cercare di costruire la propria identità fluida, che spinga gli uomini a ripensarsi continuamente. Si vive in una lingua prima che in un luogo, perché il soggetto moderno è senza patria e senza radici per costituzione. La lingua, dunque, è il territorio franco su cui edificare la Heimat che riconcilii l’essere con la sua esistenza.

La letteratura ha sempre fornito materiale utile per la definizione delle identità. Alcune delle voci più fresche e autentiche della nostra letteratura sono quelle di scrittori immigrati in Italia o nati in Italia da genitori immigrati. Il migrante sperimenta su di sé la situazione di straniamento e spaesamento dell’incontro con una cultura diversa da quella di origine, la perdita e la ricerca di una nuova identità che gli permetta di riconoscersi e farsi riconoscere. La scrittura è quindi, per lui, una possibilità di definirsi di fronte agli altri e prendere la parola. E per noi, una grande opportunità per costruire un dialogo di culture che porti alla definizione della nostra identità-mosaico. È nella letteratura italiana cosidetta “della migrazione” che possiamo trovare un ambiente fecondo per ripensare la nostra identità personale e nazionale, grazie alla nuova possibilità offertaci di essere osservati e raccontati da qualcuno che porta in sé l’impronta di un’altra cultura.

È il caso di smettere di chiamarla “letteratura della migrazione”, citando l’articolo di Daniela Brogi uscito qualche settimana fa su Nazione Indiana, così come è poco proficuo, quando non addirittura svilente e svalutativo, riferirsi a “scrittori migranti di seconda generazione”. Non si tratta di un “fenomeno” e come tale non va trattato. Un serio approccio di studio di tipo critico è oggi sempre più necessario, affinché si liberi dal ghetto di letteratura di serie B in cui è stata reclusa. Oggetto di scarsa attenzione da parte dei letterati, che spesso non sanno come trattarla o decidono di ignorarla, corre anche il rischio che l’insieme di questi testi designati diventi sempre più un capitolo esclusivo dell’antropologia e della pedagogia culturale. La soluzione potrebbe essere – cito la Brogi - “sottrarsi, sul piano della critica testuale, alla facile ipocrisia politically correct (spesso abbellita dalla sociologia), per cominciare piuttosto a smetterla di volerci stare simpatici [...] ancor prima di esserci conosciuti, e discutere piuttosto anche del valore letterario di questi libri, sollecitando un dialogo intorno a questioni testuali (che non vale mai come semplice sinonimo di linguistiche)”.

Questa situazione di imbarazzo sta forse proprio nel bisogno di ridefinire il tradizionale concetto di “letteratura italiana”. È il momento di cominciare a pensare in termini di “letteratura mondiale”. Ma questo aspetto meriterebbe una trattazione a parte.

Prendiamo il caso già citato anche dalla Brogi di Igiaba Scego, scrittrice giovane ma originale e matura, nata in Italia da genitori somali. L’esperienza di scrittori come la Scego, il suo doppio sguardo di chi è capace di guardare gli italiani con gli occhi di una somala e nello stesso tempo i somali con quelli di un’italiana, possono aiutarci a comprendere molte cose sul nostro paese. Innanzitutto, che noi italiani non abbiamo fatto i conti con la nostra esperienza di colonialismo e ci siamo quasi sempre arroccati dietro l'idea che l'esperienza coloniale dell'Italia sia stata una ben misera cosa rispetto a quella di maggiore entità di nazioni come la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna. “L’Italia si era dimenticata del suo passato coloniale. Aveva dimenticato di aver fatto subire l’inferno a somali, eritrei, libici ed etiopi. “Aveva cancellato quella storia con un facile colpo di spugna”, scrive in La mia casa è dove sono. “Questo non significa che gli italiani siano stati peggiori degli altri popoli colonizzatori. Ma erano come gli altri. Gli italiani hanno stuprato, ucciso, sbeffeggiato, inquinato, depredato, umiliato i popoli con cui sono venuti in contatto. Hanno fatto come gli inglesi, i belgi, i tedeschi, gli americani, gli spagnoli, i portoghesi”.

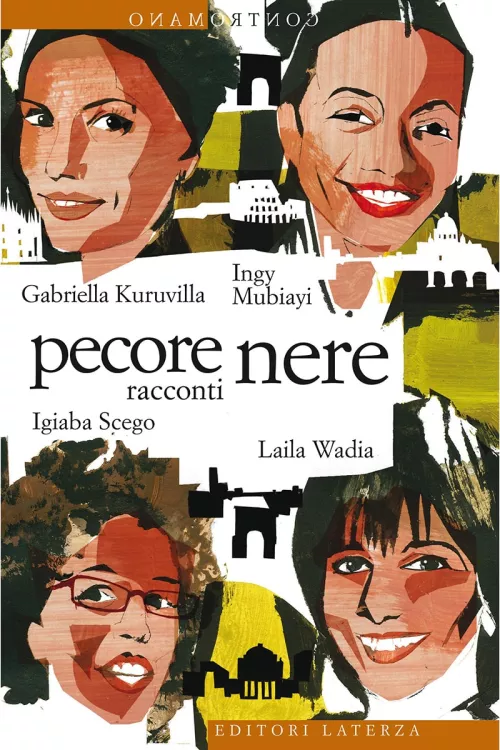

Igiaba Scego è anche una delle poche che è riuscita a rispondere alla domanda sui motivi per cui si sente italiana. Lo ha fatto in un racconto, Salsicce, pubblicato nella raccolta Pecore nere:

“Mi sento italiana quando: 1) faccio una colazione dolce; 2) vado a visitare mostre, musei e monumenti; 3) parlo di sesso, uomini e depressioni con le amiche; 4) vedo i film di Alberto Sordi, Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Monica Vitti, Totò, Anna Magnani, Giancarlo Giannini, Ugo Tognazzi, Roberto Benigni, Massimo Troisi; 5) mangio un gelato di 1,80 euro con stracciatella, pistacchio e cocco senza panna; 6) mi ricordo a memoria tutte le parole del 5 maggio di Alessandro Manzoni; 7) sento per radio o tv la voce di Gianni Morandi; 8) mi commuovo quando guardo negli occhi l’uomo che amo, lo sento parlare nel suo allegro accento meridionale e so che non ci sarà un futuro per noi; 9) inveisco come una iena per i motivi più disparati contro primo ministro, sindaco, assessore, presidente di turno; 10) gesticolo; 11) piango per i partigiani, troppo spesso dimenticati; 12) canticchio Un anno d’amore di Mina sotto la doccia; 13) faccio altre 100 cose, e chi se le ricorda tutte!”.

Una lista di azioni semplici e quotidiane, ma priva di retorica e lontana da cliché. Innanzitutto perché per la Scego ci sono altre 100 e più cose per cui si sente somala. E poi perché le parole di questa giovane scrittrice sono scritte in un italiano nuovo e, per certi aspetti, rivoluzionario: ogni cosa, infatti, è illuminata dalla nuova luce di una lingua che vuole essere condivisione di un orizzonte di valori ma anche portatrice di diversità. Una lingua, insomma, che non si chiude in se stessa, nella sua funzione retorica, ma apre all’espressività, su uno sfondo brulicante e complesso in cui è inserito l’uomo. Ne viene fuori una “identità-mosaico”, conciliata e conciliante. Ciò che si ricava dalle parole della Scego è un senso di identità forte, radicato, proprio perché ragionato, acquisito, conquistato con fatica e tenacia. La difesa della pluridentità sta alla base del suo racconto, ed è uno scudo potente contro ogni pressione verso l’assimilazione e l’omologazione che la società ospitante spesso svolge nei confronti dello straniero. L’alterità di cui si fa portatrice è l’elemento destabilizzante, soprattutto a confronto con il proliferare delle narrazioni astratte e senza sfondo che si riscontra in questi anni. Ricorrere alla categorizzazione è, ugualmente, un tentativo di annullare l’alterità e trasformarla in differenza accettabile: il multiculturalismo a cui abbiamo a lungo prestato fede ghettizza e depotenzia, dando solo l’impressione di concedere uno spazio.

Così gli scrittori migranti raccontano l’estrema fragilità italiana, priva di coscienza storica e identità, il disagio e il ritardo della nostra Repubblica, che res publica ancora non è, attraverso l’unica vera accettazione che a loro è stata riservata: quella che avviene nella lingua, rivitalizzata, svecchiata e pulita.