Speciale

Virus / Seconda ondata: l’angoscia

La seconda ondata è quella dell’angoscia. Lo è proprio perché non ci coglie impreparati. Era, infatti, attesa. Per essa ci si era attrezzati, come i francesi avevano fatto dopo la prima guerra mondiale, erigendo ai loro confini una sofisticata linea difensiva (la cosiddetta linea Maginot). Quella linea, come è noto, fu poi aggirata con irrisoria facilità dall’esercito tedesco all’inizio del secondo conflitto. Il suo crollo è diventato paradigmatico, assumendo un senso supplementare, un senso, direi, “metafisico”, che è quello che più concerne la situazione emotiva che stiamo vivendo. Il fallimento della ciclopica impresa difensiva è divenuto segno della discrasia che sempre sussiste tra l’attesa angosciata di un evento e il suo insorgere reale. Per quanto metodica, sofisticata e lungimirante possa essere l’attesa, tra di essa e l’evento pare esservi la stessa incommensurabilità che sussiste tra la diagonale e il lato del quadrato. Nessun numero intero o frazione di numero intero è in grado di portare quel rapporto ad espressione. L’angoscia è allora la Stimmung, la “tonalità affettiva”, generata dalla scoperta che c’è qualcosa di massimamente reale che però eccede l’ambito del possibile. I matematici greci chiamarono alogos (senza ragione) questo reale impossibile. Ciò di cui stiamo facendo esperienza, con la seconda ondata del Covid, è qualcosa di simile. A tingere di tristezza le nostre esistenze quotidiane non è, forse, la verifica sperimentale di una strutturale eccedenza dell’evento rispetto all’insieme delle pratiche che abbiamo posto in essere per neutralizzarlo anticipatamente? La prima ondata del virus è stata quella della paura, l’impreparazione era il suo orizzonte. Siamo stati colti sorpresa. La seconda è quella dell’angoscia, perché, dopo la prima, ci siamo preparati a riceverla, ma, come accadeva al matematico pitagorico alle prese con l’irrazionale, ci sentiamo incapaci di “contenerla” in una misura.

Questo non significa affatto che attendere e prepararsi sia stato inutile. Tutt’altro. L’evento non può che essere atteso. L’evento non può che essere preparato, progettato, anticipato da una immaginazione laboriosa. L’evento, insomma, non può che essere “governato”. Attendere l’evento, nel senso di attendere all’evento, di badare, di applicarsi, di rivolgere l’animo all’evento (da cui il significato militare di “attendente”), è, forse, la più precisa definizione dell’arte di governare. Governare, diceva Platone, è la tecnica cibernetica del pilota della nave in un mare in tempesta (kubernetikos significa essere pilota). In questi mesi, abbiamo compreso quale altissima responsabilità comporti il “governare” e anche un paese incline alla demagogia anti-casta come il nostro (Covid, governo ladro!) ha dovuto, almeno nella sua parte più razionale, riconoscere quanto indispensabile fosse la virtù politica. L’alternativa sarebbe stata la rimozione dell’evento e di tale negazione psicotica dell’evento abbiamo avuto, purtroppo, tante testimonianze. La più impressionante è, senz’altro, il modo in cui leader come Trump o Bolsonaro hanno gestito la vicenda virus, semplicemente negandolo.

Ben diverso è stato l’atteggiamento di molte cancellerie europee e del governo italiano, in particolare. Tuttavia l’angoscia è lì a ricordarci che si sta governando dell’ingovernabile, che il reale è impossibile, e che ciò che si attende, quando arriverà, si presenterà con un tratto alogos. La linea Maginot eretta dalla nostra attesa circospetta sarà aggirata.

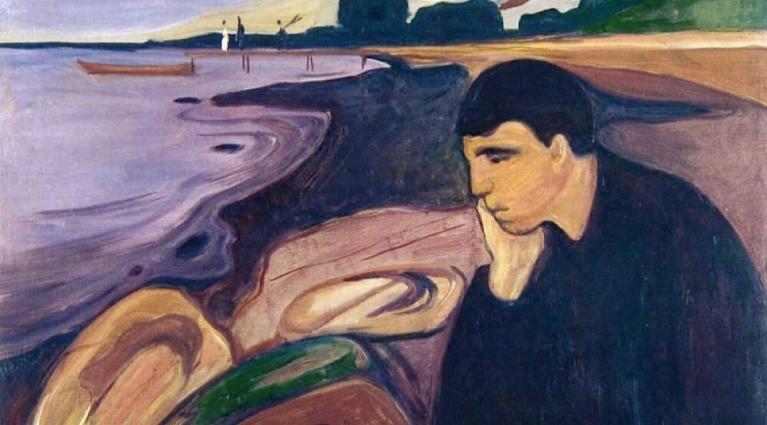

Opera di Edvard Munch.

Da questo punto di vista, non si può allora non riconoscere un tratto di “eroismo” alla classe politica che, nel secondo tempo del virus, ne ha organizzato, come ha potuto, l’attesa. Non per una qualche eccezionalità antropologica – sono uomini assolutamente comuni –, ma perché per governare è stata costretta a conformarsi alla definizione dell’eroismo: fare fronte, cioè, “per quanto possibile”, all’impossibile. Per la stessa ragione, l’atteggiamento delle opposizioni e di larga parte dei media appare viziato da una disonestà di fondo. Si fa finta che il Covid abbia lo statuto di un problema come un altro, e che quindi, per stare alla metafora matematica, abbia una sua soluzione in un numero intero. L’angoscia diffusa nella popolazione viene allora rinfacciata al governo come prova della sua incapacità di “gestire” l’evento.

La psicoanalisi insegna che l’angoscia, tra gli affetti umani, è il solo che “non inganna” (Jacques Lacan) perché ci mette in contatto con un reale incommensurabile al possibile (in lacanese si dice: “fuori significante”). Tutti gli altri affetti, in qualche modo, mentono, sono tutti modi diversi di difendersi dall’invasione del reale, preservando il soggetto. Solo l’angoscia parla chiaro. Ebbene, è filosoficamente interessante chiederci davanti a che cosa ci pone allora l’esperienza dell’attesa angosciata. La prima risposta è quella più semplice e più condivisa. L’angoscia, si dice, ci esporrebbe alla contingenza pura. Se i nostri progetti sono smentiti è perché coltivano, nemmeno tanto segretamente, l’illusione di farla finita con la contingenza dell’esistere. Secondo i filosofi heideggeriani, che sono senz’altro la maggioranza tra i filosofi cosiddetti “continentali” (soprattutto quando si protestano anti-heideggeriani…), la modernità sarebbe tutta attraversata da un sogno funesto dal quale il virus avrebbe contribuito a risvegliarla. Il sogno era quello di diventare signori del proprio fondamento per togliere al nostro “essere-al-mondo” – vale a dire, più semplicemente, al nostro essere “nati” – il difetto strutturale della finitezza, della casualità e della fragilità. Il sogno si incarna nella idea che scienza e tecnica possano infine liberarci dall’insicurezza che avvolge la nostra esistenza. In tanta letteratura, in tanto cinema e in tanto “pensiero critico” del secolo scorso, il sogno si converte nell’incubo di una società interamente amministrata, dove anche l’uomo, nelle sue basi biologiche, psicologiche e sociali, è il prodotto di una ragione calcolante.

L’angoscia parlerebbe allora chiaro perché mostrerebbe l’inanità di questo progetto prometeico e riconsegnerebbe l’umanità unificata dal virus al suo solo assoluto padrone: la morte. Heidegger, nel 1927, non aveva dubbi sul fatto che “essere-al-mondo” ed “essere-per la-morte” fossero, in ultima analisi, la stessa cosa. Del resto, quale evento più della morte “alla prima persona” ci coglierà all’improvviso, radicalmente impreparati ad accoglierlo, nonostante una intera vita passata a prepararci ad esso?

Ma c’è anche una seconda risposta che, senza nulla togliere a quanto di drammaticamente vero contiene la prima, guarda in un’altra direzione. Certo, l’angoscia parla chiaro perché mostra che non siamo padroni della nostra esistenza. L’incommensurabilità fra l’attesa e l’evento mostra quanto illusorio sia il sogno securitario. I Francesi si sono dati un gran da fare con la linea Maginot ma alla fine si sono ritrovati i nazisti a Parigi. Ma questo significa veramente che l’angoscia non inganna perché ci espone alla contingenza dell’esistere, alla sua mancanza di ragione? Dall’angoscia siamo rimessi all’esperienza di una liberta radicale, ci scopriamo cioè sospesi sul nulla, come crede tanto la più raffinata metafisica quanto il più triviale senso comune? Oppure, e questa è la seconda risposta, l’angoscia parla chiaro perché ci mostra che abbiamo un destino? Che siamo assegnati, volenti o nolenti, a un “fato” che ci trascina?

Non essere padroni della propria esistenza significa che non siamo padroni del possibile, che non siamo titolari di una potenza di cui possiamo liberamente disporre, ma che siamo posseduti da una potenza indisponibile e che questa potenza è la vita che vive, è il suo flusso inarrestabile. Parlare di fato o di destino è desueto in un’epoca che è segnata dal culto sfrenato della soggettività, della libertà e dell’individualità sovrana. Inoltre è equivoco perché sembra promuovere un’idea di rassegnazione e di accettazione acritica dell’ordine delle cose (il cosiddetto “fatalismo”). Tuttavia imbattersi nel proprio destino non vuol dire, forse, agire in modo finalmente conseguente? Non ha, forse, il senso della sperimentazione di un dovere, di un obbligo alla coerenza e alla responsabilità? Avere un destino significa decidersi per qualcosa che non si è scelto. Chiunque si sia innamorato, lo sa. In un magnifico libro (L’amour fou), Andrè Breton racconta (lo ammetto, senza molta originalità, ma che importa l’originalità?) che l’incontro con l’essere amato è il riconoscimento istantaneo di un destino assegnato, al quale non è dato sottrarsi, a meno che non si voglia far esalare in fumo il proprio essere sostanziale.

Nella letteratura filosofica – dagli stoici a Nietzsche – ritorna sovente l’appello a “divenire ciò che si è” o, che è lo stesso, ad “amare” il fato. Ecco, se l’angoscia della seconda ondata non inganna è perché, mostrandoci l’eccedenza dell’evento sulla nostra preoccupata attesa, ci pone a contatto con la strapotenza del reale, liberandoci dall’illusione del possibile (del poter essere altrimenti), una illusione che “isterizza” la nostra esistenza. Se vi è infatti qualcosa di psicotico nel negare l’evento, alla Trump o alla Bolsonaro, vi è molto di isterico nel credere che l’esistenza si libri sul nulla, come la realizzazione contingente di una possibilità, destinata immancabilmente a naufragare nel nulla da cui proviene. Nella sterminata letteratura sul Covid un fatto macroscopico è per lo più trascurato: l’angoscia che sperimentiamo, nel vacillare delle difese, non concerne il nulla che si si profila all’orizzonte di ogni vita, non riguarda la contingenza e la precarietà della creatura, ma una necessità che trascende il nostro potere e che ci riconsegna a quella “natura” che credevamo, ingenuamente, di aver evaso.