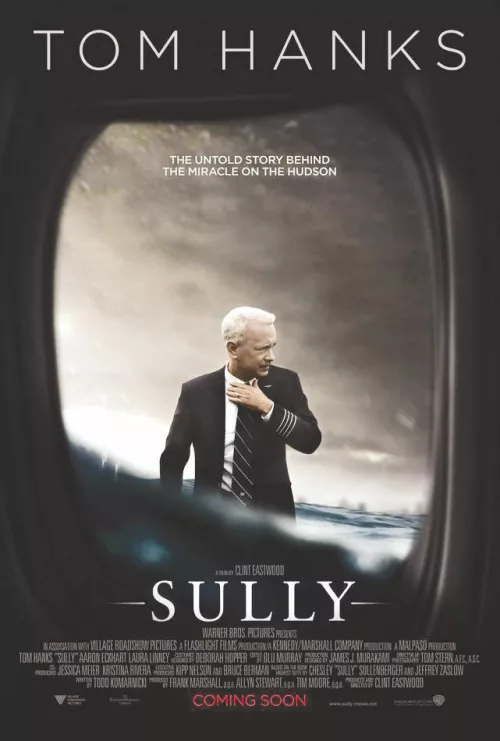

“Sully” di Clint Eastwood / Un “classico” inquieto

A 86 anni e mezzo, Clint Eastwood è la meravigliosa anomalia di Hollywood, e in generale del cinema contemporaneo, per un pugno di buone ragioni. Primo: con 36 lungometraggi alle spalle, almeno un altro in avanzata fase di preproduzione (e non sarà una produzione “riposante”: parlerà infatti del rapimento della volontaria americana Jessica Buchanan, sequestrata in Somalia e tenuta in ostaggio nel deserto per 93 giorni) e nessuna voglia di ritirarsi, rischia seriamente di raccogliere lo scettro di un cineasta in apparenza agli antipodi, cinematograficamente parlando, quel Manoel de Oliveira capace di coniugare bulimia realizzativa e longevità oltre ogni biologico senso della misura. E solo per questo, ogni suo film si configura come un evento.

Secondo: la sua irriducibile modernità, ben più evidente e tangibile della tanto decantata (dai critici) classicità cui si fa riferimento quando si parla della sua filmografia, risiede in prima istanza nel suo essere, stilisticamente e narrativamente, fuori dal tempo. Niente di più lontano, insomma, dalla Hollywood postmoderna che elegge al rango di autore cineasti al terzo o quarto film, più in base al sensazionalismo che riescono a sollecitare che alla sostanza, alla materia, alla “pasta” delle loro opere.

Terzo: il suo stile analitico e “invisibile”, fatto di inquadrature ad altezza uomo, movimenti compassati e take di lunga durata, è un marchio di fabbrica ormai inconfondibile che, unito a un sempre più ricorrente rifiuto della logica del campo-controcampo, lo avvicina più a certo cinema orientale – Ozu, ad esempio – che alla Hollywood classica (altra categoria storiografica convocata spesso a sproposito quando si parla di Eastwood). Sarà che ormai il nostro sguardo si è assuefatto alle ipervisioni stile Drive e che il vero effetto speciale è la macchina fissa?

Quarto: quando prende un attore famoso ne destruttura completamente l'iconografia abituale, quella che lo ha reso celebre. L'efebico Leonardo DiCaprio reso grasso e pesante, o il goliardico Bradley Cooper apparentemente atarassico ma percorso da inquietudini e nevrosi profondissime, sono solo tra gli ultimi esempi di una casistica pressoché sterminata.

Clint Eastwood

Clint Eastwood

Sully, lungometraggio numero trentasei di Eastwood – cui, per amor di completezza, andrebbero aggiunti un corto e un episodio del collettivo Amazing Stories –, è in una certa misura l'epitome di tale discorso. O meglio, è un film che rafforza e consolida tutte quelle aporie che, affastellate l'una sull'altra, costituiscono la sostanza più intima e segreta di un cinema molto più enigmatico e imperscrutabile di quanto una prima e generica analisi lasci supporre.

Come spesso accade nel segmento più recente della filmografia eastwoodiana – negli ultimi dieci anni, su dieci pellicole realizzate, i soli Gran Torino e Hereafter sono tratti da copioni originali –, alla base c'è una storia vera: nello specifico, quella di Chesley "Sully" Sullemberger, primo pilota del volo US Airways 1549, che il 15 gennaio 2009 tentò con successo un disperato ammaraggio sul fiume Hudson, in seguito a un'avaria causata dall'impatto del velivolo con uno stormo di oche, salvando 155 persone. La prima parte della sceneggiatura si concentra sull'esposizione dell'incidente e sulla necessità di prendere la decisione giusta in un pugno di concitati istanti. La seconda, che affronta l'indagine condotta dalla commissione istituita dal National Transportation Safety Board nei confronti dell'operato del comandante, riflette sul concetto di responsabilità. L'operato di Sullemberger viene sezionato e analizzato, e lo stesso pilota, a dispetto della sua buona fede e dell'opinione pubblica che lo considera un eroe, è assalito dai dubbi: avrà fatto veramente la cosa giusta?

La figura del comandante Sullenberger diviene dunque, nelle mani di Eastwood, l'ultimo rappresentante di una nutrita galleria di antieroi scissi, dubbiosi, contraddittori e sovente rinnegati, se non reietti, dalla comunità cui fanno riferimento. Vengono immediatamente in mente alcuni protagonisti dei western eastwoodiani: il pistolero solitario che in Lo straniero senza nome viene usato dagli abitanti di un villaggio per sbarazzarsi di una banda di taglieggiatori; l'agricoltore che affronta l'esercito nordista per vendetta in Il texano dagli occhi di ghiaccio; il vendicatore che libera una cittadina di cercatori d'oro dal giogo del proprietario di una grande compagnia di estrazione in Il cavaliere pallido; e ovviamente il quintessenziale William Munny di Gli spietati, che riassume gran parte dei tratti distintivi dei suoi predecessori. Ma si pensi anche a molti protagonisti dei suoi film non western: il sergente istruttore dai metodi anticonvenzionali di Gunny; l'outsider del jazz Charlie Parker in Bird; il maverick di Hollywood che alle riprese del suo film in Africa preferisce la caccia all'elefante in Cacciatore bianco, cuore nero; l'evaso in fuga di Un mondo perfetto; il ladro testimone di omicidio in Potere assoluto; il cronista alle prese con un caso di omicidio nella viziosa e omertosa alta società della Georgia in Mezzanotte nel giardino del bene e del male; gli anziani astronauti di Space Cowboys; il detective dell'FBI cardiopatico e ossessionato dalle gesta di un assassino seriale in Debito di sangue; gli amici d'infanzia segnati da un'antica tragedia in Mystic River; la (non) giovane promessa del pugilato femminile di Million Dollar Baby; l'anziano operaio gravido di rancori e pregiudizi di Gran Torino; il cecchino di American Sniper.

Tuttavia, a ben guardare, il personaggio che rivela le assonanze più forti con il protagonista di Sully è la madre single di Changeling. C'è un filo, neanche troppo sottile, che lega la pellicola del 2008 con quest'ultima: la ricerca inesausta di una verità univoca, la pluralità di ragioni e punti di vista, il ruolo preponderante dei media nella moltiplicazione esponenziale di versioni talvolta contrastanti, il conflitto tra apparati statali e singolo individuo, con quest'ultimo che finisce inevitabilmente a un passo dal soccombere prima del riscatto finale, peraltro mai del tutto risolto. Come la Christine Collins/Angelina Jolie di Changeling, anche il Tom Hanks invecchiato e smagrito di Sully affronta il suo personalissimo rashōmon, arrivando persino a mettere in discussione se stesso. La verità si frantuma, la ricostruzione in vitro di fatti dati per assodati indebolisce le fondamenta di ogni singola convinzione, e chi si trova al centro di una tale centrifuga rischia di essere assorbito da un buco nero che inghiotte tutto: rapporti di lavoro e familiari, futuro e rispettabilità (in Changeling, Christine Collins finisce in manicomio, in Sully il comandante rischia un'incriminazione e la perdita della pensione).

Ecco allora che Eastwood, al netto della risoluzione finale e del ristabilimento di responsabilità, meriti e profili comportamentali (nessuno spoiler: la storia di Sullenberger è nota), si rivela cineasta meno razionalista e cartesiano di quanto si creda. C'è sempre un'ombra che offusca anche la verità più limpida, un dettaglio che sfugge, un elemento non sufficientemente considerato. A differenza di Flight di Robert Zemeckis – altro film spesso associato a Sully, più per analogie tematiche che altro –, incentrato sulle vicende di un uomo desideroso di sfuggire all'eroismo che gli viene attribuito come ai sensi di colpa, Sully mette in scena un uomo che rifiuta tanto l'etichetta di eroe quanto la sorda e silente accusa di comportamento non conforme ai protocolli di sicurezza. Intimamente, sa di aver fatto la cosa giusta, e quando regolamenti e simulazioni ne mettono in serio dubbio l'operato, il suo salvagente si chiama vita: la famiglia, il passato, i ricordi, la sua formazione come pilota in ambito militare, decisiva nella scelta di effettuare quella manovra che ha restituito al mondo sia lui che gli altri passeggeri del volo 1549.

Sul piano dello stile, Eastwood non è solito introdurre nella sua grammatica novità eclatanti. Ciò malgrado, Sully è intarsiato di fremiti, inquietudini, sottili tremori che informano fatalmente la messa in scena. Basta un leggero slittamento della macchina da presa, un movimento appena più incerto rispetto alla norma, un indugiare qualche frame più del necessario su particolari in apparenza secondari, per far affiorare tutto il senso di precarietà di cui il film è imbevuto. Perché, in fondo, Sully è soprattutto la storia della disperata ricerca di una logica nel caos di eventi tanto imponderabili quanto tragicamente normali. È l'accettazione da parte di un uomo “normale”, un professionista abituato a seguire scrupolosamente protocolli e procedure, dell'insanabile caducità del nostro sapere di fronte alla complessità dell'esistente e alla sua natura puramente “incidentale”.