Schuman, de Rougemont, Foucault: verità e complessità / 9 maggio 1950. L’Europa necessaria

Sono passati settant’anni, dal 9 maggio 1950. In quella data, l’allora Ministro degli esteri francese Robert Schuman, in una dichiarazione scarna e incisiva, proponeva ai tedeschi di porre l’insieme delle rispettive produzioni del carbone e dell’acciaio sotto un’autorità comune, aperta ad altri Paesi dell’Occidente europeo. Con la CECA parte il primo tassello dell’unificazione europea. I sei Paesi che la fondano, si danno appuntamento a Roma il 1957, per ampliarla con un progetto più ambizioso: la Comunità Economica Europea (CEE). A distanza di poco più di sessant’anni, essa annovera ventisette Paesi e, dal Trattato di Maastricht del 1992, si chiama Unione Europea.

Immagino già non pochi storcere il naso o farsi sopraffare dalla delusione per lo scarto tra l’ideale e il reale, tra le fulgide visioni di allora e la realtà di oggi, all’idea di leggere un articolo sull’anniversario della Dichiarazione Schuman e sul futuro dell’Europa. Ma, non demordo, e spero che anche questi lettori abbiano ancora la pazienza e la curiosità di continuare a leggere.

Certo, come dare loro torto, se solo proviamo a rivangare il triste momento, allo scoppio dell’epidemia in Europa, in cui uno Stato bloccava le esportazioni di mascherine verso l’altro o si appropriava delle mascherine destinate all’altro, e in primis al nostro Paese, in quel momento il più colpito. Una paradossale, grottesca e improvvisa retromarcia, peraltro, all’interno dell’Unione Europea, che praticava e tutelava da decenni il principio della libera circolazione delle merci, e che, fortunatamente, ha fatto levare, nel giro di qualche settimana, il richiamo forte ai governi nazionali della presidente della Commissione Europea Von der Leyen.

Per riprendere il lessico di un grande sociologo che fu sempre attento alle vicende europeo, Ralph Dahrendorf, l’“Europa della domenica”, dei grandi discorsi visionari, sembrava miseramente polverizzarsi a fronte dell’“Europa quotidiana”, che dava al mondo una prova così macroscopica della sua mancanza di solidarietà interna, in un momento drammatico che invece l’avrebbe richiesta da subito. Ma, la verità di quel momento, superato dalla ragionevolezza subentrata nei giorni successivi, dalle offerte di aiuto sanitario reciproco e dall’avvio della negoziazione per nuovi strumenti finanziari comuni utili a fronteggiare la crisi, è fotografata nelle parole pronunciate da un protagonista indiscusso della storia recente dell’integrazione europea, l’ex-presidente della Commissione Europea: Jacques Delors.

Con il Coronavirus, nell’Unione Europea era tornato il microbo del ripiegamento nazionalistico. Non si può fare la frittata senza rompere le uova, diceva un grande europeista del secolo scorso. Cioè, senza limitare le sovranità nazionali. E, in parte, non era difficile immaginare che gli egoismi nazionali rispuntassero riguardo alla politica sanitaria e alla tutela della salute dei cittadini, che non rientrano ancora tra le competenze dell’Unione Europea e rimangono ancora una prerogativa gelosamente custodita dagli Stati membri. C’era da aspettarsi anche che, nonostante la drammaticità della crisi, proprio in questo ambito, una volta scattata la ricerca di una strategia comune e solidale, andasse comunque in scena il rito del confronto serrato e della composizione faticosa tra i diversi interessi nazionali. Ed era prevedibile che accadesse dopo anni di stagnazione dello “spirito europeo” e del progetto comunitario, rimasto inceppato in seguito all’insuccesso del progetto di un trattato costituzionale europeo e ripiegato ormai sugli obiettivi finanziari dell’unione economico-monetaria. Stagnazione culminata proprio a gennaio scorso nella sorprendente fuoriuscita della Gran Bretagna.

Verrebbe da ispirarsi al grande psicanalista Franco Fornari e alle riflessioni che, seppure in una congiuntura storica diversa, svolgeva nel suo libro La malattia dell’Europa (1981). E verrebbe da dire che anche l’Europa unita, e allargata ai Paesi centro-orientali, dopo la caduta dei regimi comunisti e dell’impero sovietico, sia rimasta parzialmente intrappolata nella stessa struttura affettiva e psicostorica della vecchia Europa tagliata in due, geopoliticamente e psicologicamente, all’epoca della guerra fredda. La logica diabolica, un tempo connessa ai due “pseudogenitori” stranieri (USA e Unione Sovietica), portava i paesi europei a scambiarsi reciprocamente l’accusa fantasmatica di essere assoggettato a un genitore “vampiro”. Oggi, nell’Europa affrancata dalla tutela soverchiante delle superpotenze, tale logica si riproduce all’interno degli Stati (tra “popolo” ed “élites”) e tra gli Stati membri, senza riuscire a evolversi pienamente nel “consiglio di famiglia dialogico”, che Fornari già auspicava ai tempi della Guerra fredda. Anzi, all’Unione Europea è sembrato toccare in sorte di diventare il nuovo vampiro, il nuovo genitore cattivo prima incarnato dall’avversario ideologico sovietico o americano. Anche l’onda populista che ha portato alla vittoria dei leave nel referendum sulla Brexit non ha, forse, opportunisticamente assecondato questo fantasma?

Ed è nondimeno comprensibile che le vicende di questi mesi abbiano potuto polarizzare l’opinione pubblica non più lungo la linea di divisione tra euroscettici ed europeisti, ma tra chi si rassegna con spirito “tragico” e fatalistico al ritorno allo status quo ante, rassegnato alla disgregazione ineluttabile dell’Unione Europea, e chi caldeggia apertamente questo ritorno come se esso possa dissolvere magicamente gli egoismi sociali e i particolarismi regionali, sempre presenti all’interno delle nazioni stesse (i pregiudizi del Nord dell’Italia verso il Sud dell’Italia li abbiamo visti rispuntare parallelamente a quelli dei Paesi europei nordici verso i Paesi europei meridionali..). Non solo. Come se le frontiere nazionali possano sempre proteggerci, non solamente dalle migrazioni di profughi e rifugiati, ma anche dalle “migrazioni” di virus e batteri, degli effetti meteorologici del cambiamento climatico, dell’inquinamento globale, delle fughe radioattive di eventuali disastri o incidenti di centrali nucleari localizzate in altri Paesi. Dimenticando anche che, come ha detto una volta Régis Debray, le frontiere all’opposto dei muri distinguono solo per legare meglio, e i virus d’altronde ignorano anche i muri.

Allora, bisognerebbe attingere ancora una volta al tesoro più prezioso della cultura europea, cioè alla razionalità critica e autocritica, per provare a resistere alla rassegnazione o alla demonizzazione e tornare a immaginare la possibilità per l’Europa di prendere finalmente in mano il suo destino e di tornare nella storia. Questa volta non per dominarla, ma per dare l’esempio di una “potenza tranquilla”, come la chiamò il semiologo Tzvetan Todorov (La paura dei barbari, Garzanti, 2008), consapevole più che mai e più di altri, per il fardello storico che si portava sulle spalle, delle ambivalenze del progresso, della barbarie e della catastrofe morale che ogni civiltà può incubare.

La Dichiarazione di Schuman ci dimostra che la prima Europa è nata dal basso, con il carbone, il ferro e l’acciaio. Non potrebbe farsi dal basso anche la seconda, con le mascherine, gli ausili sanitari per le terapie intensive, il vaccino anti-Covid? Non è questo il momento in cui dobbiamo spingere per un’UE che può e deve andare oltre l’unione monetaria?

È detta burocratica, tecnocratica, econocratica questa Europa. Certamente lo è diventata, inchiodata ostinatamente al dogma dell’ortodossia finanziaria e nella misura in cui ha lasciato avvizzire lo slancio per l’obiettivo dell’integrazione politica. Eppure, insistendo su questo cahier de doléances e compiacendosi quasi masochisticamente di questa semplificazione, ci si dimentica troppo sbrigativamente che, come emerge da uno dei ritratti più avvincenti e appassionati che, di recente, ne è stato fatto da parte di due eminenti filosofi e intellettuali europei, l’Europa è innanzitutto un’entità storica in continua metamorfosi, che affronta in forme sempre nuove una tensione ricorrente, e mai compiuta, fra unità e molteplicità, fra identità e diversità. È la storia della continua sperimentazione di tale tensione, peraltro “esportata” nel resto del pianeta insieme alla scienza, alla razionalità economica, al modello amministrativo di Stato (Edgar Morin, Mauro Ceruti, La nostra Europa, Raffaello Cortina, 2013). Questo non essere né federazione, né confederazione, questa permanente tessitura della sua unità, con e nella pluralità, non è la sua debolezza, ma la sua forza, che la proietta ad agire secondo l’imperativo cosmopolitico kantiano: agire come se la cooperazione in Europa possa valere e applicarsi anche ad altri spazi della comunità mondiale. Insomma, il primo esperimento di transizione da una democrazia a una demoi-crazia, laboratorio per un possibile governo cosmopolitico, multilaterale e policentrico (Francis Cheneval, The Government of the Peoples: On the Idea and Principles of Multilateral Democracy, Palgrave Macmillan, 2011)

L’Unione europea è, dunque, un processo, non un obiettivo: perché interromperlo? Da questa crisi, anzi, può uscirne rafforzata. La pandemia rende evidente la condizione comune di vulnerabilità e di fragilità, che, come il priore di Bose Luciano Manicardi ci ricorda, nel suo ultimo libro appena edito, può avere una “grazia”, accanto alla tragicità che disvela relativamente alla condizione ontologica umana. Essa contiene, infatti, un appello alla responsabilità, e può divenire capace di mobilitare una società e di creare rapporti di solidarietà. Innanzitutto, inducendo a creare istituzioni e normative per la cura dei più deboli (Fragilità, Edizioni Qiqajon, 2020).

Un’occasione preziosa, allora, perché gli Stati membri dell’UE riconoscano la loro “individuale” fragilità ed, elaborando nei prossimi mesi nuovi strumenti di cooperazione e di solidarietà, approfondiscano il processo di integrazione, anche con una revisione dei trattati. E la ricerca condivisa di strumenti per fronteggiare la crisi sanitaria potrebbe generare per la prima volta una coscienza o un sentimento del destino comune a partire dal passato, cioè una memoria storica “europea”, e non più solo a partire dal futuro, dall’aspirazione a costruire un’Europa di pace e prosperità, come avvenne dopo le macerie della seconda guerra mondiale.

Nei tempi recenti più bui dell’Europa, gli anni Trenta del secolo scorso, Benedetto Croce vedeva germinare una coscienza nuova europea a cui francesi, italiani, tedeschi avrebbero “innalzato” le loro identità nazionali, senza rinnegarle, ma amandole di più, e Edmund Husserl speranzosamente definiva l’Europa "un orizzonte infinito di compiti". Perché cessare di assegnarcene dei nuovi? Non possiamo e non dobbiamo, invece, trovare le ragioni e le verità condivise per un’unione più stretta? Anzi, non sono forse già disponibili nel senso comune, in una visione non utopistica ma realistica del nostro momento storico, nella percezione della contemporaneità e dei suoi problemi, così come è stata sconvolta anche dalla crisi della pandemia?

Si tratta di tornare ad allargare l’orizzonte delle aspettative del processo di unificazione europea, a fronte di uno spazio di esperienza e di un bilancio pieno di successi inconfutabili e significativo, perché ha garantito settant’anni di pace (mai c’era stato un tempo così lungo senza guerre nel continente europeo), ma che è tornato a essere insoddisfacente, vacillante, soffocato dall’involucro economicistico nel quale sembra estenuarsi. Tanto che verrebbe da chiedersi, come faceva Milan Kundera una quindicina di anni fa, perché si parli sempre di parametri di Maastricht, di euro, di Mes, e non si riesca più a parlare di un’opera d’arte o di filosofia o di un romanzo in cui rispecchiarsi, tutti noi europei, come, ad esempio, accadeva con I dolori del giovane Werther di Goethe, tra fine Settecento e inizi Ottocento.

Proviamo a elencare, allora, alcune di queste verità che sotto forma di timori, dubbi, sospetti, aspettative, circolano nell’opinione pubblica europea e che si potrebbero tradurre in ragioni per continuare ad approfondire l’unione. O meglio, per evitare che l’Europa metta in serio pericolo pace, democrazia, benessere, che essa stessa ha permesso di consolidare, dentro la cornice del mercato comune e dell’economia sociale di mercato, nel secondo dopoguerra.

Primo: la dimensione comunitaria consente di affrontare meglio e senza attendere anche i tempi più lunghi della cooperazione internazionale problemi ed emergenze che hanno dimensioni globali, molteplici e interconnesse, che rendono ormai drammaticamente limitata la portata degli interventi “nazionali”. Lo si è visto con la crisi finanziaria del 2008 e i conseguenti rischi per i debiti sovrani, ma ora l’Unione Europea potrebbe sicuramente dare migliore prova di sé di quanto non abbia fatto allora, e con il caso greco, attraverso la gestione della crisi sanitaria e delle conseguenze economiche legate al lockdown, con una politica industriale comune a favore dei settori strategici per l’economia continentale e la sua competitività nel mondo, come avvenne all’epoca della Dichiarazione Schuman, demandando alle decisioni nazionali la scelta degli altri settori di intervento.

Secondo: la pandemia ha posto in modo rilevante e inedito la necessità di contemperare finalità sanitarie e finalità produttive, salute e lavoro. Anche qui, la coordinazione e la condivisione di buone pratiche può rendere l’Europa capofila di una biopolitica né “liberalizzata” né “medicalizzata”, che sappia mettere al centro le esigenze di un uomo complesso, che non riduce il senso della sua esistenza né al guadagno né alla salute biologica, e attore di un ridisegno del Welfare State in chiave di una “società della cura” capace di affrontare la “prevedibile imprevedibilità” di emergenze come quelle che stiamo vivendo adesso. Si lascerebbero, così, alla porta dell’Unione Europa soprattutto le tentazioni neoliberali o sovraniste-liberiste (le abbiamo viste affiorare, agli inizi della crisi, in Brasile, negli Stati Uniti, in Inghilterra) di rovesciare la biopolitica in una “necropolitica” (come l’ha chiamata il filosofo africano Achille Mbembe), che contempla la possibilità di “sacrificare” la vita di deboli, emarginati, poveri, anziani, in nome dell’intangibilità delle esigenze economiche e produttive.

Terzo: la verità è che la stessa lotta alle disuguaglianze e alle povertà, così come le crisi ambientali e sanitarie, non può più essere efficace con gli strumenti della “sovranità” nazionale. A partire dall’esperienza dei fondi strutturali, l’Europa non potrebbe diventare il laboratorio per combattere le disuguaglianze del XXI secolo, per la promozione dei “beni comuni”, per il lancio di un reddito universale per i cittadini europei, e contrastare quella che Zygmunt Bauman avrebbe chiamato la polarizzazione e stratificazione della popolazione in ricchi globalizzati e poveri localizzati?

Quarto: la crisi dovrebbe portare a un maggior impegno verso la costruzione di un ordine mondiale più solido, di strumenti e organismi più robusti per la cooperazione internazionale rispetto a quelli attuali. Si può ragionevolmente dubitare che dopo Wilson e Roosevelt sia ancora una volta un presidente americano a prendere l’iniziativa in tale direzione. Lo potrebbe però fare una Unione Europea rafforzata, che nel suo agire continui a tenere a mente kantianamente “l’idea di una storia generale in ottica cosmopolita”. E basterebbe forse a conferire questo profilo all’Unione Europea un atto che il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron potrebbe compiere anche nei prossimi mesi. Agli inizi dell’anno, in un discorso ufficiale Macron ha espresso la volontà di mettere a disposizione dell’Unione Europea e della difesa dei suoi Stati membri la bomba atomica francese, aprendo implicitamente il dossier comunitario della “difesa comune” e alludendo a un possibile affrancamento dell’Europa dal Patto Atlantico, storicamente superato. Ma, il Presidente francese potrebbe fare di più e anche più rapidamente. Potrebbe offrire il posto di delegato della Francia in seno al Consiglio di sicurezza dell’ONU a un delegato dell’Unione Europea. Un gesto che potrebbe anche coincidere con l’iniziativa di proporre una riforma profonda della stessa ONU e avrebbe l’effetto di rendere immediatamente più coesa l’UE anche nella politica estera, e non solo nella politica di difesa. Dopo la Dichiarazione Schuman, non avrebbe un identico valore la Dichiarazione Macron contenente questa decisione e proposta rivolta agli altri membri dell’Unione?

Quarto: quale sarebbe l’alternativa al rafforzamento dell’Unione Europea? Una disgregazione lenta o rapida dell’Unione Europea, con i contraccolpi destabilizzanti e negativi sul quadro macroeconomico del ritorno alle monete nazionali, e con l’assorbimento inevitabile di ciascun piccolo Stato europeo nella periferia di una delle tre potenze neo-imperiali: Cina, Stati Uniti o Russia. I nuovi Titani che si contenderebbero le quote di influenza nel nuovo ordine mondiale e le spoglie del Dioniso-Europa. Siamo sicuri di volerlo?

Quinto: la verità è che dovremo confrontarci a breve con un continente, l’Africa, in cui un solo Paese (la Nigeria) conterà una popolazione pari ai due terzi della popolazione dell’Unione Europea. Non è meglio farlo con una politica estera e di cooperazione unitaria, con una politica comune per l’immigrazione e per i rifugiati?

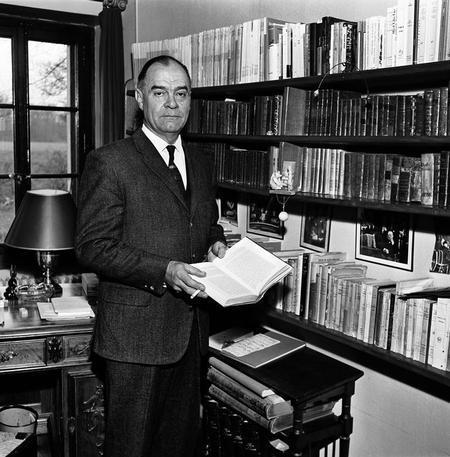

Forse si potrebbero aggiungere altre verità, già più o meno note, sul nostro inaggirabile “bisogno di Europa”. Allora, cosa mancherebbe per procedere senza tentennamenti nel processo d’integrazione europea? Almeno due qualità, intimamente innervate alla tradizione storico-culturale europea e che meriterebbero di essere risvegliate. Due qualità sicuramente riconoscibili nello stile di pensiero, discorsivo e nel comportamento dei “padri” dell’Europa unita, come Robert Schuman, e che oggi reclamano una riappropriazione da parte dei leader e dei cittadini europei: il coraggio della verità e l’amore per la complessità.

Del primo e della sua importanza per la democrazia, risalente fino all’Atene del V secolo a. C., ce ne ha parlato, nel suo ultimo corso al Collège de France, Michel Foucault (Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri II. Corso al Collège de France 1984, Feltrinelli, 2011). La vera democrazia non è una palestra di retorica dove si blandisce l’uditore. Essa si nutre dell’esigenza etica del “gioco” o patto parresiastico che lega chi dice il vero senza mascherarlo, chi si obbliga a dirlo, correndo il rischio di parlare franco, da un lato, e chi si dispone con coraggio ad ascoltarlo e accettarlo, dall’altro lato.

Della seconda ci ha parlato, invece, un appassionato europeista federalista del secondo dopoguerra, di origine svizzera: Denis de Rougemont. Proprio alla vigilia della Dichiarazione Schuman, de Rougemont prevedeva che la seconda parte del secolo sarebbe stata dominata non dalle antitesi tra sinistra e destra, socialismo e capitalismo, tradizione e progresso, libertà e giustizia, che vedeva ibridabili o compatibili, ma da quella fondamentale tra totalitarismo e federalismo. Di fatto, l’avvento della Guerra fredda smentirà in parte questa previsione. Ma, ci sarebbe da chiedersi se essa non possa divenire attuale nello scenario geopolitico prossimo venturo, quello della prima metà del XXI secolo, alla luce anche della rivendicazione, più o meno esplicita, da parte di regimi autocratici o di democrature o di governi populisti, tendenzialmente illiberali, della capacità di gestire meglio le crisi o emergenze globali come quelle che stiamo vivendo, con il ricorso a misure coercitive. E in vista della meta della federazione europea, edificata tenendo insieme unità e diversità dell’Europa, de Rougemont precisava: “In contrasto col semplicismo brutale che caratterizza lo spirito totalitario, il federalismo si basa sull’amore per la complessità” (Vita o morte dell’Europa, Edizioni di Comunità, 2019).

Ecco, se coraggio della verità e amore per la complessità torneranno a reinseminare lo spirito europeo, e se, nella vita interna dell’UE, le “parti” non pretenderanno di ridurre il “tutto” a se stesse e il “tutto” non pretenderà di sovraordinarsi o di omologare le “parti”, allora l’Europa tornerà ad essere custode dell’unità molteplice, del possibile, e di se stessa e farà ripartire la storia.