Speciale

Letto in un'altra lingua / Andrés Felipe Solano. Cementerios de neón

Quando, nella seconda metà degli anni Quaranta, gli Stati Uniti iniziarono a perimetrare il pianeta segnando il confine tra il bene e il male, tra la democrazia e il comunismo, la Colombia stava già sprofondando in uno dei periodi peggiori della storia del Paese, la cosiddetta Violencia, il decennio lungo che si chiuse, nel 1957, con l’estromissione dal potere del generale Rojas Pinilla da parte della giunta militare che costituì un governo di transizione.

L’intrico di cause che lo generarono, la sua estensione e le modalità di vecchi e nuovi attori coinvolti nel conflitto hanno portato alcuni storici a considerarlo una vera e propria guerra civile: “la Violencia è una definizione vaga, astratta. Frasi ripetute da migliaia di contadini come «la Violencia mi ha ucciso tutta la famiglia», «la Violencia mi ha tolto la terra» [...] non alludevano mai concretamente a nessuno [...]; si riferivano, piuttosto, a una specie di “fatalità storica” simile a un terremoto o a qualsiasi altra calamità naturale. [...] Se la colpa era tutta della Violencia, i veri protagonisti del conflitto svanivano, rimanevano abilmente nascosti, così come i loro interessi e le loro motivazioni” (Ricardo Arias Trujillo, Historia de Colombia Contemporánea, Ediciones Uniandes, 2011, p. 89. Tutte le traduzioni sono di chi scrive).

Ai ripetuti scontri tra sostenitori del Partito Liberale e del Partito Conservatore si sommarono le persecuzioni religiose, l’esercizio arbitrario del potere da parte dei gruppi dominanti, un feroce conflitto tra le classi sociali esasperato da una gestione delle risorse di stampo coloniale e dall’assenza di rappresentanti politici degli strati subalterni della popolazione. Furono adottati provvedimenti per limitare il diritto di sciopero, si perseverò nella sistematica persecuzione dei sindacalisti, la controparte padronale si scatenò nella retorica bellicosa contro operai e contadini, retorica con cui spalleggiava la repressione da parte della polizia e dell’esercito.

In questo clima politico nefasto, caratterizzato da una tragica crisi delle istituzioni, nel 1950 sale al potere una figura ambigua, Laureano Gómez, il più radicale tra i conservatori, che ammirava l’operato di Franco in Spagna, stimava Mussolini e aveva salutato entusiasta l’ascesa del nazionalsocialismo in Germania. Forse proprio “per far dimenticare a Washington le sue simpatie fasciste durante gli anni Quaranta”, inviò un contingente di truppe in Corea (Marco Palacios, Frank Safford, Colombia, país fragmentado, sociedad dividida: su historia, Editorial Norma, 2002, p. 639). La Colombia, infatti, fu l’unico paese sudamericano a rispondere all’appello delle Nazioni Unite per la difesa dei territori sudcoreani occupati dall’esercito della Corea del Nord. Il contributo colombiano a fianco degli Stati Uniti avrebbe fatto da volano per la riorganizzazione dell’esercito, un adeguamento al nuovo scenario geopolitico internazionale necessario anche per contrastare, internamente, la guerriglia e i gruppi di resistenza armata.

L’arrivo dei soldati colombiani al porto di Busan. Dall’archivio di Andrés Felipe Solano.

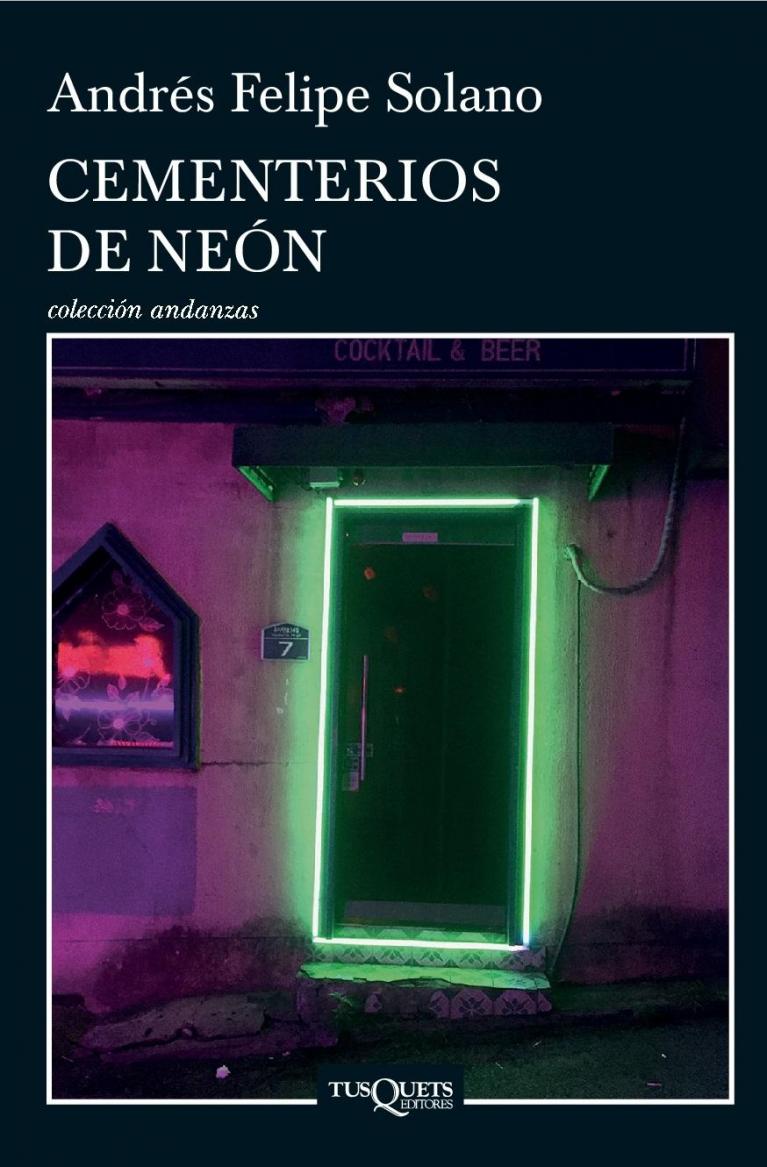

Di questo importante episodio della storia militare colombiana poco si parla in patria e la letteratura sembra essersene dimenticata: fino ad oggi, è rimasto un tema praticamente inesplorato. Ne ha intuite le potenzialità Andrés Felipe Solano (Bogotà, 1977), autore colombiano trasferitosi nel 2013 a Seul che, con il suo ultimo romanzo Cementerios de neón (Tusquets, 2016), si conferma tra le voci più interessanti del panorama letterario latinoamericano degli ultimi dieci anni, in grado di muoversi nella forma diario (Corea: apuntes desde la cuerda floja, Ediciones Universidad Diego Portales, 2014), nel reportage giornalistico (Salario mínimo, vivir con nada, Tusquets, 2015), e nel romanzo (Sálvame, Joe Louis, Alfaguara, 2007, Los hermanos Cuervo, Alfaguara, 2013). Le opere di Andrés Felipe Solano sono tutte inedite in Italia.

Il Battaglione Colombia combatté una guerra sconosciuta alla maggior parte dei cinquemila giovani che ne fecero parte, spediti in un paese a quasi quindicimila chilometri di distanza dalle loro case, alcuni convinti di partire per la Crimea.

Tra loro c’era Agustín Salgado, detto el Capitán, uno dei quattro personaggi principali di Cementerios de neón. Ferito in combattimento e tenuto prigioniero dai cinesi per la metà della durata del conflitto, Agustín Salgado, “il primo prigioniero dei nostri e l’ultimo a essere liberato” (p. 53), torna a Seul dopo decenni, scombussolando l’esistenza del nipote, che, proprio come Andrés Felipe Solano, abita nella capitale sudcoreana, in cui vive con la moglie, come se l’esperienza del Capitán avesse segnato il destino anche del nipote, legandolo indissolubilmente a questa terra. Entrambi, el Capitán e Salgado, quello trentenne, protagonista e punto di vista che regge l’impianto narrativo, si mettono alla ricerca di Vladimir Bustos, che in passato aveva frequentato insieme a Salgado l’accademia di taekwondo del Capitán, a Bogotà, e che ora ha fatto perdere le sue tracce nel rigido inverno di Seul.

Aiutato dall’efedrina con cui rinforza gli whisky che tracanna durante lunghe sessioni notturne in un locale vicino alla base statunitense di Yongsan, Salgado sprofonda nei ricordi di una giovinezza che gravitò intorno alla casa dello zio e alla scuola di taekwondo, affascinato dalla figura del Maestro Moon, emigrato in Colombia negli anni Sessanta. Quest’ultimo era entrato nella sua esistenza in seguito alla morte del padre. Ora, dopo molti anni di assenza dalla vita di Salgado, il Maestro è vittima di un’estorsione proprio da parte di Vladimir Bustos, il più bravo tra i suoi ex allievi, lo stesso cui anni addietro aveva permesso di vivere nella scuola all’insaputa di tutti. Solo Salgado lo sapeva, e i due ragazzi, prima di trasformarsi in rivali, avevano stretto una forte amicizia. Cementerios de neón è infatti la storia di un duplice tradimento, forse triplice.

Anche il maestro Moon e il Capitán sono molto legati, le loro biografie si sono intrecciate prima in Corea, poi a Tokyo, negli Stati Uniti, a Tucson, e in Colombia. Tuttavia, la voce narrante prende tempo, le informazioni sull’origine del legame che unisce el Capitán e Moon vengono dosate abilmente, affiorano da una scrittura solida e articolata: le vicende del passato sono mattoncini che cadono uno dopo l’altro incastrandosi come nel celebre videogioco russo, unendo le storie di due generazioni in un unico destino. Non c’è corrispondenza tra questi personaggi e la vita che è toccata loro: sono sempre con la testa altrove, inesorabilmente colpiti dalla malinconia per epoche non vissute, luoghi mai visti e mogli di altri.

Soldati colombiani in una casa di piacere a Busan. Dall’archivio di Andrés Felipe Solano.

Dentro una sequela di fallimenti esistenziali, nel bel mezzo di una crisi matrimoniale che rimane sullo sfondo, il cui pensiero però torna a intervalli più o meno regolari come un dolore intercostale, Salgado rimane invischiato in un’indagine, quella che lo zio gli ha chiesto di seguire insieme, che lo porta dritto a scavare in una vicenda dalle tinte via via sempre più consone a un vero e proprio intrigo internazionale.

La ricerca di un contatto, seppur lieve e fugace, con Vladimir, un esaltato che ha scelto di dedicarsi all’estremismo e al culto dei morti altrui, è narrata senza picchi emotivi piazzati furbescamente. Dotato di slancio ritmico, il romanzo convince non solo in prossimità dello scioglimento degli enigmi, ma anche nella resa di circostanze divertenti, come nel caso del difficile (per Salgado) quanto comico (per il lettore) frangente al Golden Lips, uno dei numerosi locali a Seul dotati di stanze in cui i clienti pagano per conversare e baciare giovani donne.

Salgado non ha esperienza come detective, è impacciato, l’imbarazzo lo fa sudare e il sudore gli rimane attaccato alla camicia come un fiore salato (Flor de sal è il titolo del primo capitolo), lo stesso che avevano sulle ascelle “gli impiegati coreani, che avevano costruito il Paese insieme ai lavoratori delle fabbriche” (p. 68), come una volta gli disse il suocero facendogli pesare la sua scarsa propensione al sacrificio. Salgado non riesce a mantenere quella distanza di sicurezza necessaria per addentrarsi nelle biografie altrui senza rimanerne ossessionato: “Nonostante il freddo, decise di camminare un po’ nel parco di Yeouido. Voleva immaginare che cosa avesse fatto Vladimir [...] Eccolo, Vladimir, all’inizio dell’autunno, seduto sul bordo del canale Cheong Gye Cheon vicino alle coppie di fidanzatini, forse con una birra in mano, che guarda l’acqua scorrere mentre una ad una si accendono le luci degli edifici nella zona finanziaria. Vladimir per i vicoli di Jongno perso tra decine di pensionati, mentre mangia una di quelle zuppe succulente che servono agli anziani nei ristoranti a buon prezzo e che Salgado non aveva ancora avuto il coraggio di ordinare per via di quelle mandibole di maiale che bollono sciolte nei pentoloni all’aria aperta” (p. 61).

Salgado è attratto dal destino dell’amico-rivale, ne comprende le scelte perché li accomuna la stessa inquietudine, nutrita dalla convinzione di essere nati nel posto sbagliato tra le persone sbagliate. Da qui la parabola esistenziale di Vladimir, che per ironia della sorte porta il nome di Lenin e che invece si è consacrato a qualcosa che nemmeno gli appartiene, l’anticomunismo militante in un Paese che è “l’ultimo cadavere insepolto della Guerra Fredda”, così come Andrés Felipe Solano ha definito la Corea durante un’intervista.

Solo dopo aver girovagato a lungo per le vie di una città che cambia pelle ogni anno, lasciandosi alle spalle cimiteri di insegne al neon abbandonate dai proprietari delle attività commerciali già chiuse, Salgado si avvicina alla risoluzione del caso che si è ritrovato a dover seguire. È bastato immedesimarsi nel fuggiasco, far leva sui tratti comuni di due esistenze, la sua e quella di Vladimir, accomunate dal fallimento. Del resto Raymond Chandler lo scrisse in modo chiaro, “non c’è trappola più mortale di quella che prepariamo con le nostre mani” (Il lungo addio); da qualche parte, tra i foglietti, le ricevute, gli scontrini, i biglietti da visita accumulati durante le ricerche, Salgado deve esserselo annotato e poi ricordato.