Anselm Kiefer, là dove tutto è uno

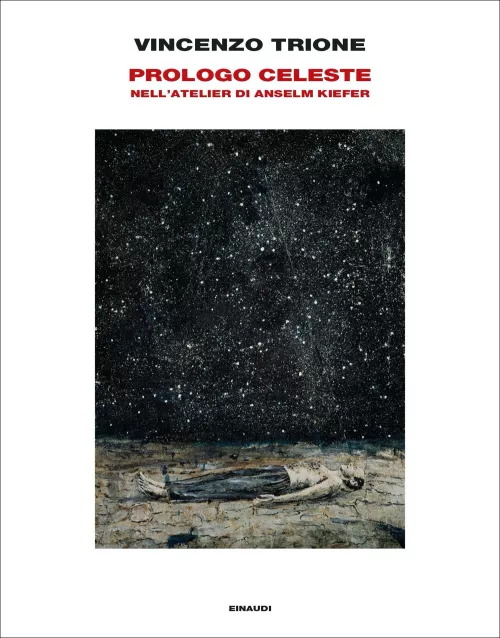

“Il nulla. È questa, la meta ultima verso cui tende Kiefer” (p. 330); così comincia l’ultimo paragrafo del libro di Vincenzo Trione, Prologo celeste. Nell’atelier di Anselm Kiefer, appena uscito per i tipi di Einaudi.

L’autore è Vincenzo Trione, storico dell’arte contemporanea e Preside della Facoltà di Arti e Turismo dello IULM di Milano.

Grande analista delle complesse e spesso ‘scombiccherate’ vicende dell’arte contemporanea; che, dall’arte, ama farsi pro-vocare e della medesima ha sempre cercato di cogliere le molteplici, anche se non sempre esplicite, implicazioni, e non solo concettuali. Che, dell’arte, ha sempre cercato di parlare e scrivere accompagnando per mano il lettore o l’ascoltatore lungo traiettorie mai supinamente condizionate dalle esigenze – ancor oggi fin troppo condivise (sì da rischiare di depistare, anche rovinosamente, il lavoro e dello storico e del critico) – che vorrebbero spingerci a risolvere l’opera in pochi significati, possibilmente semplici, bastevoli a giustificare (in virtù di argomenti pretesi persuasivi) la sua eventuale rilevanza storica.

In questo affascinante volume, dunque, Trione si concentra, da par suo, su quella che potremmo senz’altro considerare una delle più grandi espressioni dell’arte contemporanea; cioè, sull’opera di uno degli ultimi eroi tragici della pittura del nostro tempo. Dalla prima all’ultima pagina l’autore ci conduce per mano facendoci attraversare, insieme a lui, gli atelier di Kiefer, pittore tedesco che da non pochi anni si è stabilito in Francia.

Si tratta di due distinti atelier: quello di Barjac (nel sud della Francia) e quello di Croissy (vicino a Parigi).

In ogni caso, voglio dirlo subito: è proprio grazie alla lettura di queste intense pagine che ci si può rendere davvero conto di quanto possa essere importante, al fine di comprendere l’opera di un artista, visitare i luoghi in cui egli si isola per realizzare i propri (in questo caso “monumentali”) capolavori.

Quello che Trione ci fa comprendere, insomma – riuscendovi peraltro con grande potenza persuasiva, anche in forza di una scrittura tesa, densa, ma sempre chiara, nonché elegante e raffinata –, è che solo attraversando i sotterranei Barjac e le stradine che si snodano come un labirinto per circa trenta ettari sopra e sotto una collina disabitata, ma anche aggirandosi all’interno e all’esterno degli spazi che si dipanano oltre un cancello raggiungibile in non molto tempo dall’aeroporto Le Bourget, a nord di Parigi, si possono riconoscere e decifrare le tracce mnestiche depositate, come un’immagine riflessa sull’acqua, nella spessa materia che copre le maestose tele realizzate da Kiefer in questi spazi. Isolati e neutrali, infatti, questi ultimi sembrano fatti apposta per liberare la potenza di una fantasia creatrice che funziona – per dirla con Trione – come “uno sterminato block-notes pieno di barlumi più o meno remoti, che si affacciano prepotentemente… e su cui non smettono di ripresentarsi gli spettri di un passato che non passa” (p. 131).

Ma quel che più importa è che il nostro storico dell’arte si rapporta all’opera dell’artista tedesco facendola diventare occasione per una vera e propria esperienza immersiva; necessaria in virtù del fatto che l’opera in questione non è in alcun modo didascalica, e neppure descrittiva; e tanto meno mossa da un’intentio astrattamente ‘comunicativa’. Il suo racconto, infatti (sì, perché per Kiefer è ancora possibile raccontare attraverso la pittura), non fa altro che aiutarci “a cogliere la complessità infinita di quel che esiste” (p. 138).

Il suo racconto, cioè, va affrontato come potremmo affrontare i frammenti di un filosofo presocratico i cui testi fossero rimasti a lungo nascosti allo sguardo dei posteri.

E Trione lo sottolinea con grande acume ermeneutico: anzitutto là dove rileva come “non di rado Kiefer sembra ispirarsi ai filosofi presocratici… che avevano la forza di scrutare il mondo nella sua interezza, con il senso e con la fantasia. E si affacciavano sull’universo, nell’impresa di intuirne i misteri e di prevederne il destino” (p. 140).

In effetti, entrare in rapporto con gli atelier dell’artista tedesco, attraversarli, farsi interrogare dalla inquietudine che in essi si fa sempre anche sensibilmente percepire, e dunque dai dubbi e dalle ansie in essi custoditi come in un grande deposito o archivio della memoria, significa entrare in rapporto con un ennesimo e inedito racconto delle origini. Da vero e proprio erede – è sempre Trione a sottolinearlo – del maestro di Socrate, Archelao di Atene, “e di Democrito, Kiefer propone infatti una sorta di materialismo inquieto. Sorretto dall’idea secondo cui lo spirito è già insito nella materia e che nelle cose vi è già un’anima” (p. 134).

Come Talete ci raccontava l’origine riconducendola all’acqua e Anassimene chiamava invece in causa la mobilità e la leggerezza dell’aria, così come Eraclito riconduceva tutto al ‘fuoco’ del logos, allo stesso modo Kiefer sembra ricondurre tutto alla pesantezza e alla caoticità di cui sembra essere massima espressione la terra. Che assorbe tutto, mescola gli elementi e confonde gli umori, riuscendo a sintetizzare materiali anche molto eterogenei; e lo fa servendosi di una spessa materia pittorica che tutto l’esistente sembra destinata ad inglobare nel proprio gorgo magmatico (bicilette, carretti, abiti, tronchi… etc. etc.).

In ogni caso, sembra anche che sulle proprie monumentali superfici pittoriche Kiefer abbia voluto fare spazio a una materia sì pesante e spesso confusa, ma già da sempre ricolma di spirito, nonché di vita.

Sì, perché l’artista tedesco non crede alla scissione platonica tra spirito e materia; antiplatonico e antikantiano, il nostro artista si propone infatti di “mescolare l’infinito… di evocare il divenire del tempo. Che si dà come insieme pastoso, denso e oscuro, dal quale non possiamo staccare neanche un istante” (p. 164). E si impegna a riattivare “l’alba di un mondo stupefacente e misterioso, che insinua domande” (p. 165).

Da vero e proprio pittore-alchimista, come ci mostra molto bene Trione, Kiefer si fa insomma interprete di una materialità attiva che ritiene capace di rigenerare addirittura gli escrementi, trasformandoli nell’oro di una vera e propria Pietra filosofale; che, sola, avrebbe consentito all’opera di farsi affidabile custode di un vero e proprio “segreto inaccessibile” (p. 209). Rendendo per ciò stesso possibile finanche la trascrizione di quelle “linee di tensione” (concetto che Trione prende intelligentemente in prestito da Daniele Del Giudice) che, nel testimoniare la “catastrofe della rappresentazione” (p. 211), riescono altresì a registrare, come il cinema, “il movimento delle forme” (p. 70). Ma non un loro qualsiasi movimento fenomenico; bensì – proprio come farebbero gli scienziati del Cern – quello da cui tutto deve aver avuto inizio.

“È un campo che dovrebbe interessare gli artisti – rileva lo stesso Kiefer –, in particolare quelli che si interrogano sulla nozione di inizio” (p. 108).

L’inizio… sì; o anche, l’istante che doveva contenere, quanto meno “in potenza”, già tutto; ossia, tutto il molteplice che il tempo si sarebbe fatto di volta in volta carico di farci progressivamente sperimentare.

“Cenere, carbone, stoffa, zinco, acciaio, piombo, cuoio, terra, sabbia, paglia, carta cerata. E ancora: cavai di metallo, legno cauterizzato, legni minerali, vegetali…” (pp. 158-159).

Insomma, dipingendo, Kiefer sembra voler andare sempre più a fondo… “fino ad assistere al miracolo della nascita di un mondo, colto nella sua nudità” (p. 159). Come avevano già cercato di fare Talete, Anassimene, Eraclito, Democrito, etc. etc.

Ma proprio per questo, ci spiega ancora Trione, il nostro sa anche che l’opera “ne saprà sempre più del suo autore… perché è inesauribile” (p. 162).

Kiefer in questo senso è Maestro: sa benissimo, infatti, che il quadro finisce per disegnare, di fatto, “una dimensione sovrapersonale, che si manifesta quando si spezza il ponte tra causa ed effetto” (p. 162).

Sa benissimo, insomma, che il vagito da cui tutto può aver avuto inizio (il caos originario), definendosi e dunque distinguendosi dal mondo, e facendosi, per ciò stesso, esso medesimo mondo… senza alcuna residualità, mai potrà venire concepito quale semplice “causa” (così come il fuoco può venire riconosciuto quale causa del caldo).

Sì, perché l’inizio non è “qualcosa”; all’inizio, infatti, non v’è un’arché come potrebbe esservi qualsivoglia determinatezza – in grado di costituirsi appunto come semplice aitia.

Kiefer, insomma, guarda certo all’arché, come ogni filosofo che si rispetti; la rammemora in ogni suo quadro. Ma è anche lucidamente consapevole del fatto che questa stessa si mostrerà, sulle superfici delle sue tele monumentali, sempre nella forma di frammento o ‘rovina’.

D’altro canto, tutta la storia non è fatta che di rovine. Di semplici rovine dell’arché; frammenti originariamente mancanti di un tutto che in verità mai può essere stato (in quanto il tutto è una vera e propria figura dell’impossibile).

Per Kiefer, infatti, ci spiega Trione, “il passato non è altro che un immenso cumulo di rovine sparpagliate e ammucchiate: detriti scaricati, che non possono essere ricomposti” (p. 8). In cui, a mostrarsi è sempre e comunque una irrimediabile apocalisse (che significa insieme rovina totale e definitiva, nonché luminosa rivelazione). L’apocalisse in virtù della quale l’inizio è sì destinato a rovinare (mostrandosi in non più componibili frammenti, ossia in vere e proprie rovine), ma insieme anche a manifestarsi, rivelandosi. Rivelandosi appunto per quel che esso (in quanto inizio) propriamente non è; ossia come “cosa”. O “resto”. O come frammento orfano di una totalità che può esistere solo fantasmaticamente; quale prodotto di una immaginazione come quella di cui sono capaci solo gli artisti o i mitografi.

Perciò il nostro artista può ritenersi vero imitatore dell’atto creatore originario (capace di rendere per ciò stesso visibile, per dirla con Paul Klee); in relazione a cui il ‘fare’ non avrebbe potuto che rovesciarsi in un incessante ‘dis-fare’. Anch’esso, infatti, come l’inizio, manifestandosi si dis-fa (ossia, rovina – e per ciò stesso può venire riconosciuto solo nel volto delle proprie ‘rovine’); nessun artista, cioè – sempre che si tratti di un vero artista –, può non sapere che “l’assoluto dell’opera indica, al tempo stesso, la distruzione dell’opera” (p. 316).

In questo senso, Kiefer si dimostra perfettamente sintonizzato con il pensiero di Andrea Emo – filosofo veneto a cui l’artista tedesco avrebbe dedicato ben due importanti mostre: una a Parigi nel 2018, nella Galerie Thaddaeus Ropac, intitolata “Für Andrea Emo”, e una a Venezia, negli spazi di Palazzo Ducale, nel 2022, intitolata “Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce” (un’espressione che Kiefer ha preso in prestito dai Quaderni emiani).

Un incontro importantissimo, dunque, per il nostro artista, quello con i testi del filosofo veneto (scoperti quasi per caso, grazie all’indicazione dell’editore e teologo tedesco Klaus Dermutz); ché, nella prospettiva teoretica disegnata dal pensatore italiano (vissuto dal 1901 al 1983), Kiefer, come ci ricorda opportunamente Trione, riconosce niente meno che la sovrastruttura intellettuale e spirituale del suo stesso modo di fare. Già per Emo, infatti, il vero artista altro non è che un ‘iconoclasta’ “impegnato a mettere in scena un ordine prossimo a naufragare nel nulla” (p. 324).

Ecco, un’analoga convinzione avrebbe costituito anche il cuore essenziale dell’atteggiamento creativo di Kiefer. Se è vero che anche per lui quella dell’arte è un’esperienza essenzialmente metafisica, “che ha relazioni con l’impossibile” (p. 325). E che, dunque, non può aver, come compito, quello di rispecchiare il reale in relazione al suo volto fenomenico (per dirla con Kant); d’altro canto, e più radicalmente ancora, l’arte, sia per Emo che per Kiefer, non ha neppure uno scopo. Essa non ha cioè alcuno scopo.

A venire messo realmente in forma, dalla medesima, è infatti sempre e solamente il non-essere dell’essere. L’arte, cioè, mira a quel luogo – ci dice ancora Trione – in cui “le immagini si annullano: il vuoto, l’oblio. Territorio dell’inconciliabilità, dell’insolubilità è dunque il suo… perciò essa si consegna come lotta non tanto per creare, ma per decreare” (p. 325).

Perciò l’animo dell’artista non può che essere tutto intriso di una irresolubile inquietudine; in quanto il suo fare è costantemente volto a realizzarsi quale vero e assoluto non-fare. E perciò mira a quel niente di significato che, solo, sembra in grado di rendere la sua opera massimamente significativa. In conformità ad un paradosso in grado di lambire un “vero” che mai può venire catturato da una qualche definizione univoca e positiva.

Il fatto è che sia Emo che Kiefer hanno perfettamente ragione: cosa siamo tutti noi, infatti, se non una potenza destinata a realizzarsi quale infinita produzione di rovine, incessantemente prodotte dalla stessa potenza incondizionata caratterizzante una temporalità che produce distruggendo e distrugge producendo?

Già Platone, comunque, l’aveva detto: che il vero poietes (potremmo tradurre con ‘poeta’ o ‘artista’, ma anche con ‘creatore’) non fa altro che condurre all’essere il non-essere (cfr. Simposio).

È dunque proprio in relazione a questa ambiguità che si dipana tutta l’umana esistenza; anche se solo l’artista sembra poterne fare esperienza facendosi carico di tutta la sua strutturale aporeticità, così come della sua non meno strutturale e irrimediabile doppiezza. Sperimentando, per dirla sempre con Emo, in-uno, la “supremazia” e la “maledizione” che costituiscono il cuore aporetico di ogni vera conoscenza.

Qualcosa di difficilissimo da sopportare facendosene davvero carico; come aveva già tentato di fare, prima di Kiefer, anche un pittore immaginario, frutto della fantasia di Balzac: lo ieratico e costitutivamente inquieto Frenhofer. Il quale, impegnato nella realizzazione del proprio quadro perfetto, “nel quale la rappresentazione di una figura femminile avrebbe dovuto raggiungere o, addirittura, superare i limiti delle capacità umane” (p. 330), naufraga, finendo per suicidarsi. Perché, nel cercare di realizzare il proprio capolavoro, questo Maestro si doveva rendere necessariamente conto di non poter non fare i conti con la necessaria rovina del proprio proposito; ovvero, con il suo destinale naufragio. Se ne sarebbe reso conto, ancora una volta, anche se fuori dalla finzione narrativa, finanche il nostro Kiefer; che, comunque (a differenza di Frenhofer) – come ci mostra benissimo Trione –, non cede e non si arrende di fronte all’impossibile, ma ne fa al contrario l’unico possibile compito di un fare inesausto e insensato che insiste ad affacciarsi sull’orlo dell’abisso, intento a sorprendere le forme in una postura che possa consentirci di cogliere l’indefinito in ogni perfetta definizione e l’infinito in ogni solo apparentemente utilizzabile finitudine. Realizzando quadri “che sembrano simulare una trasformazione incessante… tra oscurità e buio, come in una specie di trascrizione del divenire planetario, e riescono ad aprirsi a territori incandescenti situati proprio nel punto in cui cosmo e caos si uniscono” (p. 217).