La giacca che ha decostruito il genere / Armani, il sesso radicale

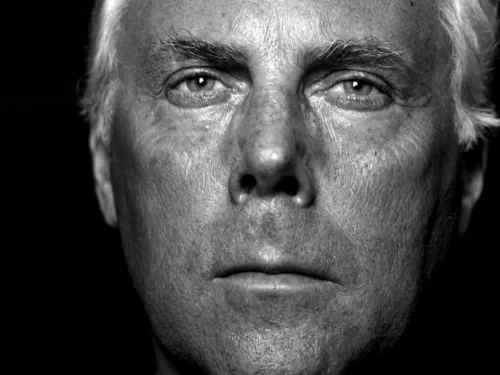

La Moda impatta sul corpo e fa variare il mondo, provocando cambiamenti epocali e rivoluzioni sociali. Se negli anni Sessanta lo youthquake ha scosso gli armadi perbene con l'unisex, dal Duemila in poi le passerelle sono state l'eco più potente dell'identità di genere, propugnando ora la sua esclusione totale nel Sans gender, come nel caso della collezione del 2014 di Rad Hourani, ora una flessibilità capace di adattarsi alle differenze. C'è un maestro dello stile made in Italy che ha portato la questione agli onori della cronaca molto prima degli altri, sapendo declinare in maniera impeccabile il concetto di coincidentia oppositorum, nel senso già preconizzato da Susan Sontag con le seguenti parole “ciò che c'è di più bello negli uomini virili è qualcosa di femminile; ciò che c'è di più bello nelle donne femminili è qualcosa di maschile”. Si tratta di Giorgio Armani, il primo vero esempio di stilista della contemporaneità, cioè chi pensa ai vestiti per la loro riproducibilità tecnica a differenza del couturier, che realizza creazioni uniche.

A dirimere questi temi in un excursus multi-genere ci ha pensato Giusi Ferré con il suo Giorgio Armani. Il sesso radicale (Marsilio 2015), un volume esperienziale, sinestesico, al pari di una mostra, che già da prima di leggerlo trasmette d'impatto la poetica di Armani attraverso la testura della copertina, ruvida, sobria, corposa, insolita, sofisticata, indice di “quel rapporto intenso, di sensi e di piacere, tra lo stilista e i materiali, che rappresenta uno degli aspetti più significativi della sua personalità”.

Il mito di Giorgio Armani comincia dallo sventramento della giacca, privata della sua struttura portante per trasformarsi da involucro funzionale in oggetto semiotico autonomo, in pelle ulteriore, capace di dilatare il genere di chi la indossa. Questa giacca senza scheletro significa dignità, rigore, autorevolezza, ma anche libertà dagli schemi e attesta una nuova estetica della creolizzazione del gender, basata sulla proporzione in cui la donna sta alla forza come l'uomo alla tenerezza, propugnando un concetto di scambio dinamico tra femminilità e maschilità.

La decostruzione di Armani è visibile anche nel sovvertimento di forma, materia e occasione d'uso, grazie a cui un'argentina da jogging in chiffon può assurgere ad abito da sera e diventare crasi vestimentaria degli spazi che hanno influenzato la moda a cavallo tra anni Settanta e Ottanta, come ufficio, palestra e discoteca.

Siamo negli anni in cui la scompostezza hippie viene sostituita con le geometrie regolari del prêt-à-porter italiano, proprio grazie a Re Giorgio, fautore di un iper-convenzionalismo ironico quale vero antidoto al conformismo. Fino al 1975, l'anno in cui Armani lancia la sua prima collezione presso l'atelier di corso Venezia, il rifiuto delle regole è delegato alle uniformi “contro la moda” del poverismo, mentre la decostruzione delle giacche smaschera l'ideologia, attraverso quel processo chiamato da Barthes “naturalizzazione del segno”, in cui l'arbitrario viene trasformato in motivato per essere diffuso socialmente, caricato di un senso che in realtà non possiede. L'eleganza sobria di Armani è la vera arma per infrangere le regole, complici la leggiadria della scioltezza dei movimenti e la naturalezza della “ricaduta” sul corpo. Il rifiuto dell'ideologia collima con la negazione dei tratti caratterizzanti della giacca, ossia fodera e rinforzo, facendo assurgere i difetti a pregi.

La riconoscibilità di Armani sta nella diversità, nella sovversione dei canoni estetici precedenti che si sostanzia in modo particolare nelle fotografie, spesso scattate da Aldo Fallai, in cui la prossemica di genere è invertita: l'uomo volge lo sguardo verso la donna, mentre quest'ultima guarda dritto in camera, e se il primo accavalla le gambe e posa in compagnia di languidi cuccioli, l'altra siede scomposta. È palese che tale caratterizzazione di posture e atteggiamenti è riconducibile a stereotipizzazioni socio-culturali, attraverso cui si spiega anche il processo di mascolinizzazione del costume, delle modelle e di testimonial come Jodie Foster e Isabella Rossellini. Uomo e donna diventano entità convertibili, come affermato già nel 1965 da Susan Sontag, innescando da un lato ambiguità e confusione e dall'altro dando luogo a una risemantizzazione del contegno di genere.

A consacrare sulla stampa la donna-uomo e il suo “nuovo stile” ci pensa Franca Sozzani, nel numero di luglio-agosto 1988 di Vogue Italia, il primo da lei diretto, dove i protagonisti del servizio “WoMan” sono gli abiti femminili dal taglio maschile di Armani, con la giacca a fare da padrona.

Ferré ci fa appunto notare che la giacca destrutturata di Armani è la metafora vestimentaria della coeva ridefinizione del gender avvenuta a partire dal decostruzionismo di Focault e Derrida. Ed è proprio Derrida a proporre una “terza via” interpretativa per i Women’s e Gender Studies in cui, come ben ha scritto qui Enrico Manera, “l’opposizione uomo/donna va neutralizzata e la donna diventa l’altro, différance”.

La différance ingloba sia la canonica definizione di differenza “passiva” sia un processo di gioco dei significati, attivo e non comandabile, in cui le relazioni tra differenze, diventano relazioni nelle differenze stesse. La “a” del termine différance rappresenta una forza senza identità che devia ogni direzione, capace di attraversare tutti i frammenti di mondo, sostituendoli infinite volte per creare una rete di tracce di significato. Si tratta di aggirare il centro, di tendere alla differenza supplementare, alla non-identità radicale.

Ecco che si schiude il senso profondo del sottotitolo del volume di Ferré, il sesso radicale, dove l'aggettivo si riferisce all'intima essenza del gender, alle sue radici, ma anche a un processo di mutamento totalizzante, scaturito da continue battaglie in difesa dei diritti civili e delle libertà individuali, spettacolarizzate a più riprese, come nel caso della recente Women's march del 21 gennaio 2017 che ha coinvolto più di 80 nazioni, Italia compresa, e ben 4.834.000 manifestanti. Come ha affermato nel 2012 la femminista nigeriana di etnia igbo Chimamanda Ngozi Adichie, “il genere conta in tutto il mondo”, ed è proprio il titolo della sua conferenza “We should be all feminists”, considerata il manifesto del femminismo del XXI secolo, adattata nel 2014 in un saggio, edito in italiano da Einaudi, a campeggiare sulle t-shirt della prima collezione di Maria Grazia Chiuri nelle vesti di direttore creativo di Dior, unica donna in settant'anni di storia della maison.

Perché dovremmo essere tutti femministi? Non perché le donne sono migliori degli uomini, anche se questi ultimi sono stati resi estremamente fragili dalla loro educazione, ma per eliminare le aspettative legate al genere, trasformandole in capacità e interessi tanto da poterne celebrare le differenze.

Celebrare la differenza permette la sopravvivenza delle identità, che vanno, per dirla con Zygmunt Bauman, sfoggiate, esibite, indossate come i vestiti. Se le identità si indossano, nel guardaroba si ripongono i problemi che ci affliggono, permettendo in questo modo la costituzione, pur se apparente, di “comunità guardaroba”, sorte da aggregazioni lampo in cui si innescano meccanismi di vicendevole sostegno. Essere accomunati dalla maglietta che inneggia al femminismo, o dalla giacca destrutturata, o dall'aver compiuto la stessa marcia vuol dire riconoscere l'impatto sociale del contegno mostrato in società e impegnarsi a dare il meglio, occupandosi dei propri diritti e di quelli delle alterità che risiedono in ogni singolarità.