Duecento anni / Baudelaire, l’infinito nelle strade

Duecento anni fa, il 9 aprile, nasceva Baudelaire. Duecento anni: un tempo in cui la presenza del poeta è via via diventata più intima a quelle che oggi chiamiamo ragioni della modernità, ma anche più intima alla nostra lettura del mondo, dei suoi enigmi, delle sue ferite. La poesia di Baudelaire è il pentagramma su cui molta poesia venuta dopo di lui ha scritto la propria musica: dopo Baudelaire è un’espressione che può comprendere Rimbaud e Valéry, Trakl e Eliot, Whitman e Pasternak e moltissimi poeti.

Per questo riaprire I Fiori del male è ritornare a un principio in cui temi e figure, accenti e registri di tutta la poesia che diciamo moderna sono come raccolti, o annunciati.

I Fiori del male sono un libro poetico che si può collocare nel cuore della nostra epoca. Come per la Commedia di Dante, quella poesia non ha mai cessato di interpretare un tempo successivo a quello in cui il suo autore è vissuto. Anche Baudelaire ha compiuto una peregrinazione, ma nell’inferno della metropoli, che è ancora la nostra metropoli. Lungo questa peregrinazione, l’invisibile si è mostrato nelle vesti del visibile. L’estremo nel ritmo del quotidiano, l’infinito nelle strade. L’infinito nelle strade: così sottointitolavo anni fa un mio saggio sui Fiori del male. Nel rumore della città il poeta avverte il suono di quel che è lontano, o cancellato, o perduto, oppure sacrificato sull’altare dei miti di questa nostra civiltà. Nell’anonimia della folla ecco il passo solenne di una bellezza fuggitiva, e con quell’apparizione il dischiudersi di un incantamento che cerca un altro tempo per dirsi: come il lampo impressiona la macchina fotografica, così uno sguardo impressiona la lastra del tempo interiore.

L’éclair di quello sguardo consegna la certezza di un amore non vissuto che è più forte di un amore vissuto. Nella città, dietro i fantasmi che fendono la nebbia, il grottesco implode nel misterioso, oltre i corpi corrosi dall’età prendono forma figure splendenti di donne innamorate, gli stracci della povertà nascondono una bellezza regale. Sotto i cieli della città – cieli tersi o lividi, funambolici o solenni, viola o rosati – prende figura l’essenza stessa della modernità: l’illusione del nuovo nel sempreguale. I tropici della malinconia, e le immagini della lontananza, i suoi bagliori, passano per la città metropolitana. E la poesia diventa la lingua di una inattesa ospitalità. Ospitalità per coloro che la città non accoglie, come la ragazza nera che, immigrata, è diventata tisica e continua a vedere dietro la muraglia della nebbia la sua Africa grandiosa. Ospitalità per coloro che sentono l’ansia dello spaesamento, o la ferita dell’esilio, o il morso del dolore. La lingua della poesia è la foresta dove il ricordo-personaggio, le Souvenir, chiama a sé tutto quello che la nuova città, – la “vie moderne” – lascia fuori dal suo recinto, o condanna all’esclusione, o all’oblio. Una resistenza all’oblio è la poesia di Baudelaire.

“Pensare per lui vuol dire: alzare le vele” (Denken heisst bei him: Segel setzen). È un frammento di Walter Benjamin, tra i tanti frammenti, e pensieri, e studi che il filosofo tedesco ha dedicato al poeta dei Fiori del male (della sezione Tableaux parisiens Benjamin fu anche traduttore, e le sue mirabili osservazioni sull’arte del tradurre, sul compito del traduttore, sono la nota di chi riflette al margine della propria traduzione di poesia, di quella poesia). Pensare, per un poeta come Baudelaire, è “alzare le vele”: nell’elevazione verso un luogo d’osservazione altro, leggero, aereo, si può osservare il qui e ora, nella dislocazione fantastica in un punto di lontananza estrema, o nella scena armoniosa e luminosa di una vita che precede la vita, di una “vie antérieure”, si può cogliere la distanza tra la nostra ferita e la lingua della natura. Del resto, l’immaginazione è la “regina del vero”: quel che riteniamo vero, se è vuoto di immaginazione, è solo un’illusione. “Poiché realismo c’è”, scrive ironicamente il giovane poeta, in polemica con i trionfanti realismi della rappresentazione artistica: “La poesia è quel che c’è di più reale: essa è completamente vera soltanto in un altro mondo”.

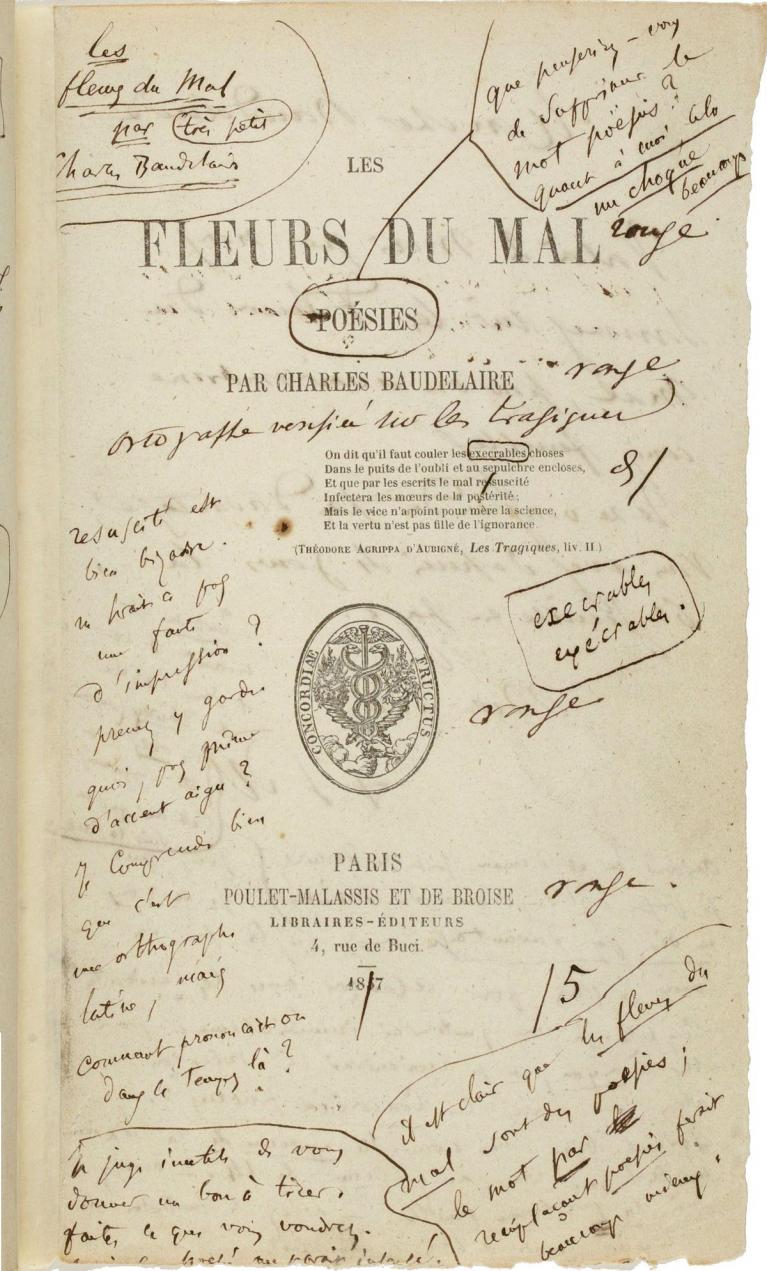

Frontespizio della prima edizione delle "Fleurs du mal" con correzioni autografe di Baudelaire.

Questo “autre monde” traluce nel succedersi dei versi, è la presenza dell’altrove nel qui, del celestiale nell’inferno, dell’azzurro nella miseria: un albatros sulla tolda di una nave, sbeffeggiato, irriso, è la celestialità crocefissa, l’alterità negata. Il poeta è lo straniero. Le nuvole sono la sua patria.

Il libro di Baudelaire, libro atroce e dolcissimo, è la poesia di una forte compresenza: i fiori e il male, i fiori del male. La crudeltà e la dolcezza, la miseria e il vento del desiderio, la noia e le passioni, l’estasi dei sensi e il gelo della solitudine hanno lo stesso respiro. Il deserto e il mare: questa immensità, che è “raggio d’infinito”, “infinito diminutivo”, è la linea d’orizzonte che il poeta ha dinanzi a sé.

Altre compresenze abitano la poesia dei Fiori del male: la preghiera e la bestemmia, il grido e la confidenza, l’angelo e il fango. Quanto agli angeli, essi testimoniano allo stesso tempo di una lontananza inaccessibile e di una perfezione infranta, stanno tra gli uomini, sentono il profumo dei fiori del male. Il più sapiente tra loro, l’Angelus Satanas, prepara per l’uomo il riscatto dalla “lunga miseria”.

Il poeta è chiamato dalla bellezza. Ma la sua sfida è come tenere insieme, della bellezza, l’eterno e il transitorio, la fascinazione e il declino che la costituiscono. Come non cancellare nella bellezza il tragico. Nella luce di un mare splendente, in viaggio verso l’isola dell’amore, il poeta vede un patibolo, un corpo dilaniato su un tronco d’albero: nel corpo straziato il poeta riconosce la propria immagine.

Il miracolo dei Fiori del male è il miracolo di una lingua che sa accogliere l’urlo e il sussurro, la solennità del dire teatrale e la dissonanza, l’eloquenza e l’affabulazione.

Come accadeva anche a Leopardi, la riflessione sull’arte, sul linguaggio dell’arte, delle arti, il dialogo con i classici e la polemica con i contemporanei sono la materia che si trasforma col verso nell’incantesimo della forma. Baudelaire critico, che è in colloquio costante con gli artisti e medita sulle forme e sul linguaggio, non è separabile dal Baudelaire poeta. Il critico che ama Delacroix, che ascolta Wagner e ne difende con passione la musica, che racconta, di volta in volta, l’arte esposta nei Salons, che traduce tutto Poe e fa di Poe un santo protettore, che è in dialogo con i contemporanei come Flaubert e Victor Hugo, non è separabile dal poeta che nei Fiori del male e nei Poemetti in prosa esplora e interroga le figure della modernità. Né dal poeta che fa del suo “journal”, dei suoi “cahiers intimes” insieme il luogo della confessione e della distanza dal proprio tempo, della cura di sé e dell’aspra indignazione. Il primo di quei “quaderni” si apre con un pensiero che potrebbe essere l’epigrafe di ogni ricerca sull’interiorità, sul suo teatro: “Concentrazione e vaporizzazione dell’io. Tutto consiste in questo”.

Quando, per un lungo tempo, m’è accaduto di avventurarmi nella traduzione delle Fleurs du mal, sostando, come fa un traduttore, nella microfisica dei versi, cercando modi e cadenze, rime e forme per ospitare quei versi nella mia lingua, e tentare che in questa altra lingua essi potessero conservare il più possibile la loro voce, il loro timbro, ho fatto esperienza, giorno dopo giorno, di una tale prossimità e familiarità con il poeta, con la stanza del suo lavoro, che non volevo mai porre la parola fine a quell’ardua impresa che era la traduzione. Solo l’idea, e il proposito, di poter continuare a sostare tra i versi del poeta non da traduttore ma da lettore, e poter ospitare ancora nei miei pensieri, e nella mia lettura di questo nostro mondo, lo sguardo del poeta, mitigò quell’addio a un intrattenimento pressoché quotidiano.

Del resto leggere Baudelaire – lo sanno tutti i suoi lettori – è fare esperienza di una “élevation”, che permette di planare sulla vita e ascoltare il linguaggio dei fiori e il silenzio delle cose (“le langage des fleurs et des choses muettes”). Questo ascolto di una lingua che sale da quel che non ha lingua è il dono della grande poesia.