Speciale

Yves Bonnefoy: L’imperfezione è la cima

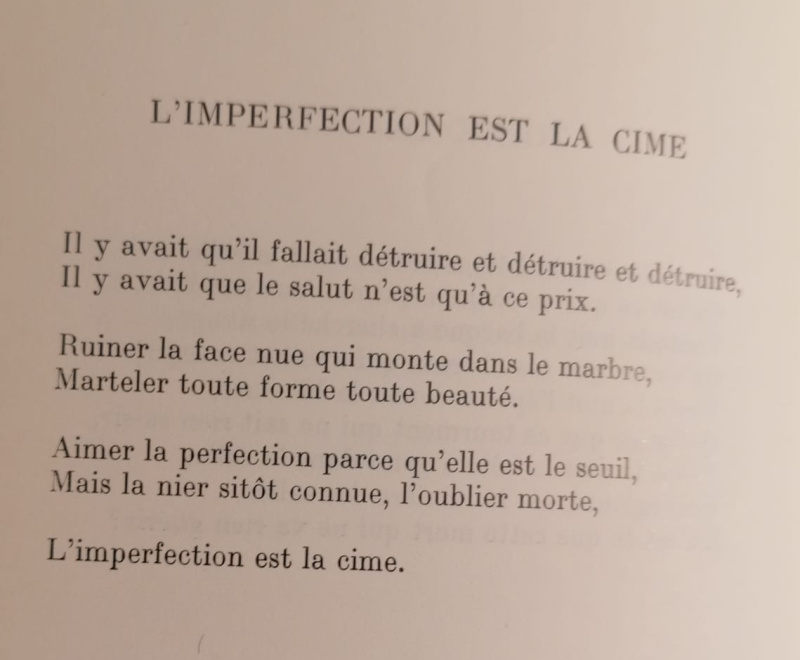

È l’ultimo verso di una poesia da Hier régnant désert, del 1958. Un verso che, sbalzato come su una stele, epigrafico, e insieme esortativo, conclude una rappresentazione del lavoro artistico, assunto come figura dell’esistenza umana stessa, del suo cercare e interrogare. Ecco il breve testo, in una mia traduzione:

C’era che bisognava distruggere e distruggere e distruggere,

c’era che solo a questo prezzo si dà salvezza.

Rovinare il volto nudo che cresce nel marmo,

martellare ogni forma, ogni bellezza.

Amare la perfezione perché essa è la soglia,

ma appena conosciuta negarla, morta dimenticarla.

L’imperfezione è la cima.

Il movimento d’apertura, che mostra il tempo di un accadere che è prima del presente, e per questo ha il respiro della narrazione, si arresta consegnandosi subito a una sorta di sentenziosa fissità: “solo a questo prezzo si dà salvezza”. Il gesto della distruzione, solo in apparenza opposto al “levare” michelangiolesco, è cancellazione di quel che appare come già compiuto, o come immagine soddisfatta del compimento possibile. Ed è, quel gesto, cura nel sorprendere ogni forma che si presenti già definita, lucente nella sua definizione: si tratta di sospettare di ogni movimento che riveli come riconoscibile un volto, il volto della bellezza. Qui è la vigilanza propria dell’arte: solo laddove c’è sospensione dall’approdo c’è apertura dell’orizzonte, e dunque movimento inventivo verso quell’inattingibile orizzonte. La sfida, dunque, è amare, sì, la bellezza, il riverbero di perfezione che in essa si mostra, ma senza cadere nell’illusione che la bellezza sia una forma in sé conclusa e non invece l’apertura verso le infinite forme possibili, l’apertura verso una verità che sempre si ritrae oltre il suo apparire. Del resto, proprio quell’oltre, quell’“au-delà du possible, au-delà du connu”, era per un poeta come Baudelaire il vero orizzonte della poesia. “Amare la perfezione”, certo, ma di un amore che riconosce, della perfezione, la sua inattingibile lontananza: perché proprio nel movimento generato dalla sua assenza, nel desiderio spalancato dalla sua impossibile identificazione con il reale, e con il qui e ora, prende respiro l’arte. La perfezione, così intesa, è solo la soglia da cui muovere verso quella mancanza, verso quella privazione, insomma verso quello stato di “imperfezione”, che è la condizione vera dell’arte, e della vita.

Annotazioni, queste, che per una ragione esplicativa ci allontanano da quel che più conta nella poesia di Bonnefoy : la tessitura musicale congiunta con un pensiero meditativo, il movimento ritmico che è tutt’uno con l’immagine, con il suo dispiegarsi, il dire poetico che mentre dischiude il visibile, con le sue luci e i suoi oggetti e i suoi paesaggi, rivela il teatro di un sentire interrogativo, visitato da percezioni segrete, umbratili, da lampeggiamenti che muovono dal confine tra il sogno e la parola, tra i fantasmi del ricordo e il suono melodioso della lingua.

Se scelgo questo verso di Bonnefoy e non altri più adatti a restituire l’immagine di una poetica, è perché questo verso potrebbe introdurre il lettore nella stanza di un poeta che ha costantemente, e in molti modi, fatto della poesia il centro a partire dal quale i linguaggi dell’arte figurativa si animavano, e diventavano, ciascuno con il suo proprio modo di rappresentazione del mondo, presenza irradiante. Bonnefoy, sia davanti a pittori come Poussin o Goya, sia davanti a contemporanei come Giacometti, oppure ancora davanti all’esperienza per lui decisiva dell’incontro con Piero della Francesca o a quella della lettura di Morandi, si è mosso con la stessa disposizione che lo spingeva a sorprendere nei poeti da lui amati e tradotti – da Shakespeare a Keats, da Petrarca a Leopardi – il rapporto tra il qui e l’altrove, tra la misura e l’oltre, tra l’ombra e la luce, tra la finitudine e il desiderio di alterità che è nella forma. E questo sin dai suoi primi scritti, in cui quel che era dovuto al dialogo giovanile con Breton e con i surrealisti via via si trasformava in un’attitudine a cogliere i lampi della presenza, la corporea dolcezza di un visibile che si libera dall’astrazione e si mostra nella sua terrestre, fisica, prossimità allo sguardo. In quel visibile, nel contempo, si manifesta il patto con quel che è oltre il paesaggio che lo contiene, con quell’arrière pays che trema nella luce di ogni apparire. È questo movimento che Bonnefoy chiama “delivrance du visible”: una liberazione che porta la cosa nella parola, preservando il più possibile il tremito di una presenza insieme reale e fantasmatica, prossima e confinante con un altrove indecifrato. Questo lavoro dell’artista, che libera la cosa, e la stessa parola che la dice, dalla sua polvere, dalla sua opacità, si svolge nella cornice interiore di una consapevolezza: la finitudine è l’orizzonte stesso dell’apparire. Nella poesia di Bonnefoy quel che appare, sia un albero, un fiume, una barca, un giardino, una strada dell’infanzia, è come prendesse forma muovendo dal fondo del silenzio: i versi seguono, con un andamento spesso da adagio musicale, questo dolce venire alla presenza, e il lettore sente che in quell’apparire è come se si rivelasse una più profonda ed enigmatica appartenenza. Come se l’albero e il vento diventassero destino. Anche la prosa partecipa di questi movimenti, e in particolare mostra una confidenza con il sogno e con il ricordo.

Bonnefoy è tornato più volte su quelli che René Char definiva i “grands astreignants”, cioè coloro che aprono la via, in particolare su Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. La conversazione con ciascuno di questi poeti ha avuto stazioni, riprese, interrogazioni, affidate a pagine critiche che erano anche, di volta in volta, meditazioni sulla poesia, sulla sua lingua, sulla sua presenza in un mondo che mostra di non aver bisogno della poesia. Ma è, a mio parere, in particolare la lezione del Baudelaire analogista che egli ha fatto propria: non la distinzione tra le arti, né la sovrapposizione o contaminazione, ma la disposizione a cogliere i riverberi di un linguaggio nell’altro, le corrispondenze, i dialoghi. Oltre allo studio della poesia e delle arti – compresa la fotografia, sulla quale ha scritto pagine molto belle, leggendola in relazione alla poesia, Bonnefoy – di formazione giovanile matematica e insieme filosofica, allievo di Bachelard e di Hyppolite – ha esteso i suoi studi e le sue scritture alle altre forme del sapere. È tornato a rivivere in lui, in certo modo, come era già accaduto con Paul Valéry, il modello dell’uomo rinascimentale italiano. Il culto della forma congiunto con la passione per le scienze.

La scrittura poetica di Bonnefoy – dal Du mouvement et de l’immobilité de Douve, del 1953, a Les planches courbes, del 2001, da Pierre écrite, del 1965, a La longue chaîne de l’ancre, del 2008 – si è sempre accompagnata alla scrittura della prosa: da Un rêve fait à Mantoue, del 1967 a L’arrière-pays, del 1972, da Récits en rêve, del 1987, a Pensée d’étoffe ou d’argile, del 2010. E poesia e prosa sono state sempre in contiguità con la scrittura dell’essai.

Si tratti di un poeta o di un artista, del linguaggio della poesia o del disegno, della fotografia o della traduzione, le variazioni e interrogazioni di Bonnefoy vanno sempre verso il lettore con tonalità insieme meditative e affabulatorie. Scrivere vuol dire partecipare, insieme con il lettore, al grande convito allestito dal sapere.