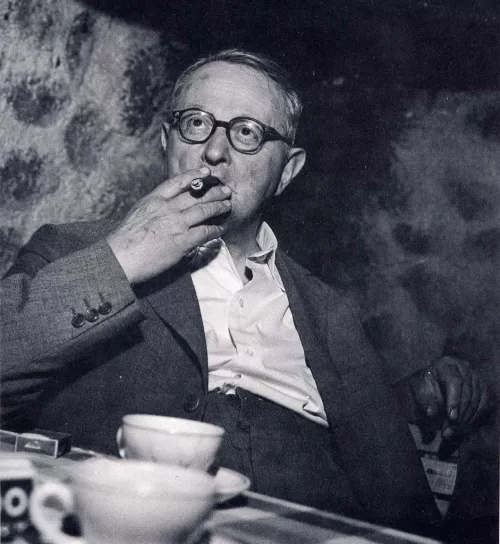

A cinquant'anni dalla morte / Camillo Sbarbaro

Mezzo secolo fa, alla fine di ottobre del 1967, moriva Camillo Sbarbaro. Se chiedete a qualcuno, chi era Sbarbaro? Vi sentirete rispondere a colpo sicuro: un poeta. Eppure delle 697 pagine di cui consta l’edizione “definitiva” dei suoi testi (cito da quella, Garzanti, del 1985), tolte le ultime settanta che sono traduzioni in versi, ben 488 sono di prosa. Allora, forse, da un punto di vista puramente quantitativo, al quesito sopra formulato, si potrebbe magari dare una risposta diversa: un prosatore. O anche, considerando quanto e da quanti autori stranieri diversi ha volto in italiano – tra cui Flaubert, Stendhal, Eschilo, Euripide e Huysmans – un traduttore, e notevole.

Ma accettiamo il luogo comune e soffermiamoci anche noi sul poeta. Partiamo dalla sua opera più nota, Pianissimo, uscita nel 1914 per la prima volta per le Edizioni della “Voce”. Da qui parte la storia poetica di Sbarbaro, perché la sua primissima raccolta, Resine, uscita nel 1911, quando aveva solo ventitré anni, essendo nato nel 1888, venne poi disconosciuta dall’autore stesso e non compare nemmeno nel volume da cui abbiamo preso le mosse.

Ora, di Sbarbaro hanno scritto i più bei nomi della critica italiana. E non solo. Montale, suo illustre corregionale e amico, gli ha oltretutto dedicato una delle prime sezioni di Ossi di seppia, dove lo apostrofa come “estroso fanciullo”. Pasolini ne ha tracciato un buon ritratto in Passione e ideologia, caratterizzandolo con l’assai calzante definizione di “maestro in ombra”. Gadda, in un punto dell’ottavo capitolo della seconda parte della Cognizione del dolore (si tratta di una delle splendide descrizioni che impreziosiscono il romanzo) ha modo di parlare dei “licheni mattutini che avrebbero fatto pensoso lo Sbarbaro”, perché questo poeta e prosatore e traduttore è stato anche uno dei più importanti lichenologi del pianeta.

Detto questo, leggiamo Pianissimo con occhi impregiudicati. Come se fosse stato scritto adesso, e nessuno ne avesse mai trattato prima.

Taci, anima stanca di godere/e di soffrire così inizia, con questo verso che pare quasi un controcanto rispetto al dannunziano Taci. Su le soglie del bosco eccetera. E poi, poco dopo, sempre riferito alla propria anima, camminiamo,/camminiamo io e te come sonnambuli.

Anche la seconda poesia della raccolta rappresenta il poeta mentre va, deambula, procede per strada: Talor mentre cammino solo al sole.

E anche la terza poesia descrive uno che cammina fra gli uomini guardando e precisa che si tratta di un camminare fra gli estranei.

Qual è l’attacco della quarta? eccolo: Esco dalla lussuria./M’incammino/per lastrici sonori nella notte. E la chiusura, di questo quarto testo è, circolarmente e con variazione minima: Cammino/per lastrici sonori nella notte.

Insomma, l’azione in cui è maggiormente impegnato l’io protagonista di queste pagine, è sempre quella di muoversi a piedi tra le vie cittadine. Citiamo alla rinfusa da altri luoghi dell’opera.

Talor, mentre cammino per le strade/della città tumultuosa solo… mi sovviene a un tratto/del mio cammino sotto cieli bui… come in sonno tra gli uomini mi muovo… andando per la strada così solo/tra la gente… Io che come un sonnambulo cammino/per le mie trite vie quotidiane… Quando traverso la città la notte… e dove vado mi domando,/perché cammino… Talora nell’arsura della via…

Statisticamente, nei ventinove componimenti che fanno Pianissimo, prevale di gran lunga l’immagine del poeta viandante.

Usiamo la parola viandante, ma quella giusta è un’altra. La scriviamo o non la scriviamo? Tanto è una parola usata, strausata, abusata anche, ma sì, scriviamola pure, la parolaccia usurata: flâneur.

Sbarbaro è il primo vero flâneur della letteratura italiana.

Benché abbia dichiarato che Rimbaud fu la “simpamina della sua giovinezza”, è naturalmente Baudelaire il modello di Sbarbaro, o almeno dello Sbarbaro di Pianissimo.

E qui, si sa, dovrebbe partire la citazione obbligata: il saggio di Benjamin su Baudelaire, il poeta- flâneur, che si aggira senza meta per i meandri della metropoli illimitata, che ha perso l’aureola, nel fango!, che è perennemente minacciato, che vive, ad ogni svolta, ad ogni incrocio, ogniqualvolta s’azzardi ad attraversare la strada, sotto il costante rischio dello choc.

Anche Sbarbaro, come Baudelaire, viene urtato (tra la gente che m’urta e non mi vede). Anche Sbarbaro, come Baudelaire (e come poi Montale), aspetta tuttavia la rivelazione, il segno che salva, l’angelo che si manifesta improvviso tra la folla anonima: una passante, i riccioli d’una nuca, l’ala di un cappello…

Però, ripeto, niente Benjamin (con tutto il rispetto!). Preferiamo allegare un passo di un critico oggi meno noto, Jacques Rivière, che nei suoi Studi del 1912 così tratteggia la figura di Baudelaire: “È in mezzo a noi. Non si rifugia nella solitudine per tornarne poeta e profeta. Non va a chiedere alla natura di renderlo divino – Ma è con noi. Lo scorgo nella strada…”.

Proprio lo stesso si potrebbe dire di Sbarbaro.

Era fatale che un poeta così s’imbattesse in Dino Campana, l’altro no, non diremo flâneur, ma piuttosto fugueur della letteratura italiana. Per la categoria del fugueur il riferimento obbligato è al saggio di Ian Hacking sui Viaggiatori folli, tradotto in italiano nel 2004, ci pare.

E infatti in una delle raccolte di prose di Sbarbaro, ossia Trucioli, datate 1920-1928, è descritto l’incontro tra i due. Il pezzo s’intitola Sproloquio d’estate. I poeti si ritrovano a Genova, in piazza Sarzano, che è sì un luogo ma è anche uno dei poemetti in prosa più belli di Campana, dove si realizza finalmente quell’aggancio del tempo all’eternità perseguito con tenacia lungo tutto l’arco dei Canti orfici.

Sbarbaro, in questo testo di Trucioli, ha modo, non a caso, di enunciare due massime capitali: “andare fu sempre il mio modo di vivere” e anche “come vado per strada, andrei pel mondo”. Del resto, Campana, con quel suo aspetto da “grassatore di strada”, anche lui viene ripreso dal “malo vento che lo cacciava pel mondo” ed è come risucchiato via.

Il poeta-impiegato Sbarbaro e il poeta-vagabondo Campana sono accomunati da un’identica mania deambulatoria. E, naturalmente, la loro erranza è di duplice natura: esistenziale e poetica. Se è vero, com’è vero, che il centro dei versi di entrambi è dato dalla descrizione di quell’andare senza meta che li caratterizza.

A un certo punto del colloquio Sbarbaro se ne esce con un “partiamo”, salvo poi chiosarlo così: “dissi insensatamente”.

Ma di fronte a Campana, ebreo errante d’elezione, il poeta ligure s’è lasciato prendere da un analogo impulso al viaggio. Magari verso Montevideo, come nella nota poesia dell’amico irrequieto.

Poi, in Sbarbaro, è prevalsa la sedentarietà o, detto altrimenti, il moto continuo all’interno della città conosciuta, o della campagna ligure dietro Spotorno, dove si ritirò a partire dagli anni Cinquanta (1951, per la precisione) in una “rustica casetta”, secondo la testimonianza dell’amata sorella Clelia.

Qui il poeta ha proseguito, fin che lo ha sorretto il fisico, la sua ricerca di licheni. Ne è stato studioso di fama mondiale, come detto, e ne ha scritto in modo mirabile e assai suggestivo. Basti qualche citazione da Licheni, anch’essa in Trucioli, ma edizione 1930-40.

Perché questa passione per i licheni? Nasce, scrive Sbarbaro, dalla sua “predilezione per le esistenze in sordina”. “Gli incospicui e negletti licheni, a salutarli a vista per nome, pare di aiutarli a esistere”. Il lichene è però tenace, tenacissimo. Vive ovunque. “Non lo scoraggia il deserto; non lo sfratta il ghiacciaio… Teme solo la vicinanza dell’uomo… Il lichene urbano è sterile… Il fiato umano lo inquina”.

Eppure è capace di attaccare le pietre più dure, il lichene, “con acidi di sua privativa” e le disgrega e le buca, per mettere i suoi semi al riparo dei venti. Ma ci sono anche i “licheni senza fissa dimora”, come la Parmelia vagante delle steppe chirghise, o l’Aspicilia Mangereccia dei deserti, da taluni irriverenti identificata con la manna mandata da Dio a sfamare il popolo eletto. Altre specie amano alloggiarsi persino sull’osso, sulla porcellana, sul cuoio.

Il lichene, prosegue Sbarbaro, è il più multiforme dei vegetali. Non sono solo crostosi, fogliosi o arborescenti. Questi aggettivi non esauriscono certo il polimorfismo dei licheni. Essi formano tetti d’embrici. Pavimenti a tasselli, triangolari, pentagonali, poligonali. Altri danno vita ad autentiche Vie Lattee o ramificati sistemi stellari. Altri ancora, penduli, a barbe, criniere, “capigliature assalonniche”.

Una specie denominata Grafidee ha l’aspetto di scritture indecifrabili, dotate di caratteri minuscoli o maiuscoli, lineari, forcuti, cinesi, cuneiformi.

Il lichene è un grande simulatore; può travestirsi da encausto, intarsio, traforo, mosaico.

Il lichene, infine, si entusiasma Sbarbaro, è “il più policromo dei vegetali. La sua gamma che va dal bianco latte al buio stigio, attinge tutti gli acuti, attraverso una orchestrazione di toni e sfumature da dar fondo al più ricco repertorio coloristico”.

C’è il grigio perla, il grigio acciaio, il grigio piombo, il grigio cenere. Nel limbo dei neri si distinguono un nero Africano (maurus), un nero Pipistrello (vespertilio), un nero Corvo (coracinus), un nero Fumo (infumatus), un nero Lutto (pullatus), un nero Torrefatto (torridus) e un nero Bruciato (Deustus).

Il lichene è un enigma, dice Sbarbaro, che ha la stessa inesauribile profondità del mondo, di cui è come un vasto, indecifrabile campionario.