Emilio Prini, Il caso standard©

Emilio Prini è stato un artista attivo dagli anni Sessanta fino al 2016 (data della sua scomparsa) e comunemente associato al gruppo italiano della “Arte Povera”. Il fortunato termine, introdotto nel 1967 dal critico Germano Celant, servirà d’allora in poi a designare il lavoro di alcuni praticanti delle arti visive: tra i quali, Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Jannis Kounellis, Mario Merz, Giuseppe Penone, Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio e lo stesso Prini. Li accomunerebbe l’impiego di materiali apparentemente poco “artistici” – quali terra, legno, ferro, stracci, plastica, scarti industriali, ecc. – nonché un più o meno esplicito desiderio (almeno agli esordi delle loro carriere) di affrancare l’arte contemporanea dall’ideologia dei consumi se non dalla incipiente industria internazionale che di lì a non molto l’avrebbe assorbita. Oggi, a distanza, è chiaro però che ciascuno dei cosiddetti poveristi meriterebbe di venire (ri)considerato in sé, in quanto portatore di una poetica e un modus operandi affatto specifici.

Con Prini la possibilità di una tale (ri)considerazione è in parte frenata dal fatto che ancora si ignora l’effettiva consistenza del corpus delle sue opere, essendo le pubblicazioni e i cataloghi sul suo conto scarsi, frammentarie le dichiarazioni da lui rilasciate, e avendo egli partecipato, da vivo, a un numero di mostre relativamente inferiore a quelle dei suoi compagni di strada. Nel corso della sua carriera, a caratterizzare i lavori da lui resi noti al pubblico o agli amici è la loro sembianza scarna, come pure i contenuti talvolta disarmanti e di non facile decifrazione. Si è trattato sia di oggetti tridimensionali sia di una gamma di disegni, foto e documentazioni che lo rivelano affine alle tendenze dematerializzanti e “concettuali” preminenti nel contesto anglo-americano tra i Sessanta e gli inizi dei Settanta.

Ma c’è di più. Nel corso della sua carriera, egli è apparso sfuggente, talvolta polemico e provocatore, di sicuro è stato poco accomodante rispetto alle aspettative, le etichette e le prescrizioni tacitamente imposte dal sistema dell’arte contemporanea. In un articolo che lo evoca nella sua complessità, Elio Grazioli ha osservato che «quello di Prini è stato un costante gioco di assenza e di dirottamento, di rottura dei luoghi comuni e di sorpresa, di vertigine dell’affermazione». Che egli avesse assunto una posizione eccentrica lo confermano inoltre alcuni dei tratti ricorrenti nel suo modus operandi di artista: esitazione, incertezza, inquietudine e ripetizione. Sarebbe fuorviante attribuirli a qualche capriccio o a una incurabile irrisolutezza. Quei tratti concorrono in un’opera di lucida sottrazione messa in atto da Prini dentro e contro uno stato dell’arte tinto di genericità, dove da tempo ormai checchessia viene spacciato come artisticamente meritevole da mercanti, direttori di museo, critici-manager e curatori. È come se, a questo allarmante lassismo, venisse contrapposto un esempio di paradossale integrità: ovvero, una pratica integerrima perché non ostenta faciloneria, non cela le contraddizioni e finanche l’impossibilità del fare esperite da un artista in un’epoca in cui è crollata ogni distinzione tra arte e non arte.

Dopo la morte di Prini, hanno iniziato a colmare le lacune in merito alla conoscenza della sua pratica la selezione di circa quaranta opere esposte nel 2019 alla Fondazione Merz di Torino, a cura di Beatrice Merz e Timotea Austoni Prini. E dallo scorso 4 maggio una ulteriore opportunità di approfondimento è offerta dall’esposizione, anch’essa realizzata con la supervisione di Timotea, inauguratasi a Milano presso Ordet, in via Adige 17, e visibile fino al 24 giugno.

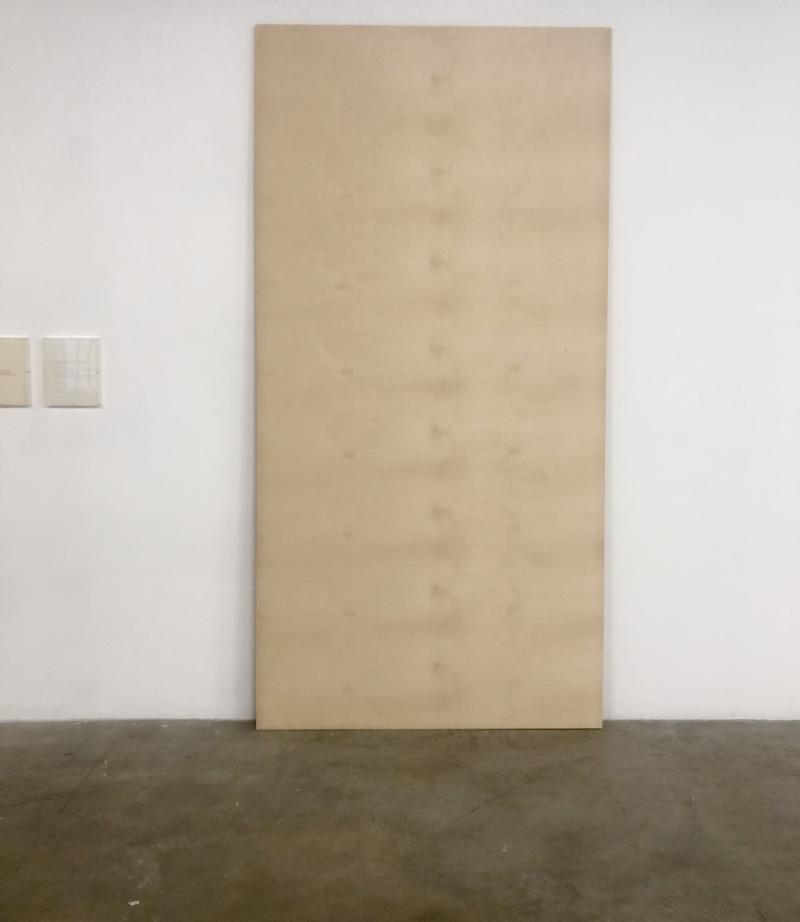

Il fulcro della mostra milanese, intitolata “Il caso standard©”, è costituto da un insieme di disegni eseguiti con una macchina da scrivere Olivetti 22, tra la fine dei Sessanta e la metà dei Settanta, e talvolta arricchiti da annotazioni o semplici parole scritte a mano. Intervallate ai fogli incorniciati ed esposti al muro, sono poggiare alle pareti della galleria cinque tavole di legno multistrato di betulla e dei fogli rettangolari di formica colorata; tre di questi ultimi (proporzionatamente diversi?) compaiono anche disposti l’uno sull’altro sul pavimento.

Convenuto che – poco importa se per astuzia, profetismo, o sfrontatezza dell’artista – le informazioni difettano e quindi ogni commento rischia di scadere nel pretestuoso, non resta che attenersi all’evidenza offerta dalle opere, senza ingannarsi supponendo di dover risolvere una sorta di puzzle. Già da una cursorea ispezione della mostra milanese si riceve l’impressione che le opere evincano due inclinazioni parallele e inconciliabili. Per un verso, isolatamente o in quanto serie, i fogli introducono dei segni e possibilmente tentano di individuare o applicare una norma, un modulo, un tipo, che offra una “ragione d’essere” dell’insieme e delle parti che l’artista ha osservato o concepito; per un altro verso, però, la stessa mano o mente che ha prodotto quelle forme vi si rivolta contro: le contesta, differenzia e personalizza tanto che il loro “essere” viene messo in questione e (momentaneamente?) implode o muta in motivo di ulteriori interrogazioni. L’oggetto del dubbio, quel che viene intercettato da linee, figure, griglie e numeri, varia di natura: può trattarsi del pavimento di una stanza d’albergo, della vista scorta da una finestra, del misterioso rapporto 2/7, o di applicazioni dell’algebra come quella della cosiddetta partizione quadratica per la quale «non vale una regola fissa», ipotizza Prini in una annotazione a mano su di un foglio datato “Chiavari 29/9/74”.

Si direbbe che i rispettivi processi di quantificazione e formalizzazione, qualificazione e simbolizzazione, ammettano anziché eliminare l’incertezza e l’incognita. L’accettazione di un elemento di imprevedibilità induce a chiedersi, però, come vada intesa la parola “standard”, visto che essa implica durevolezza e replicabilità. Prini, in effetti, l’ha impiegata per intitolare una varietà di opere con tipologie affatto diverse. Risale al 1967 il primo uso accertabile del termine, quando l’artista nomina Standard una stanga in alluminio profilato, lunga m. 6,50, che nelle foto dell’epoca appare curva con le due estremità bloccate sul pavimento e con la seguente specifica: «Collocazione in ambiente variabile, non reca iscrizioni». Laddove la stanga (il materiale e la lunghezza) è da considerarsi stabile, la sua sembianza (il grado di curvatura) potrà mutare: è adattabile, o instabile, rispetto al luogo o “ambiente” che la ospita. Bisogna pertanto concludere che finanche uno standard sia duttile, soggetto a modifiche, o che permanga al di là degli accidenti, dei luoghi e dei tempi in cui (ri)compare?

Si può provare a rispondere citando una piccola opera (non datata) consistente in un cartellino che mostra, sul verso, la riproduzione dell’impronta di un polpastrello umano e, sul retro, la dicitura «Il caso ‘Standard’ di Emilio Prini ROMA – Lo standard nel pieno possesso delle proprie facoltà dimensionali è intero nel senso più integrale del termine». L’opera sembra voler dialogare con l’impronta dell’Uovo scultura (1960) di Piero Manzoni, e potrebbe darsi che il dito sia quello di Prini. Comunque, qui preme osservare che, se l’unicità di una impronta è un modello o un’unità di misura applicabile ora e ancora, allora vorrà dire che lo standard ammette la propria negazione, la singolarità intimata dalle impronte digitali: da una realtà allusa da termini quali originale, irripetibile, inimitabile ecc. In altre parole, uno standard include la differenza: è e non è, simultaneamente. Il che, in un certo senso, lo pone in sintonia con la novecentesca acquisizione che arte e non arte, oggetto estetico e oggetto seriale, siano potenzialmente equivalenti o pareggiabili. Ma Prini non pare accontentarsi di questa doxa pedissequamente accettata in un impressionante numero di opere prodotte specialmente dagli anni Sessanta in avanti. La tecnica del ready-made lo intriga sì, ma mai al punto da condurlo all’indifferenza e fargli obliterare le proprie volizioni di artista.

Quantunque sottilmente camuffate, una agentività e una funzione autoriale sono percepibili nel suo lavoro a dispetto delle apparenze. Gli stessi disegni e oggetti esposti a Ordet sono tutt’altro che completamente impersonali: c’è deliberazione tanto nel pigiare i tasti di una macchina da scrivere e nei tratti che ne conseguono quanto negli interventi manuali sulla carta e nella introduzione in un contesto deputato all’arte di tavole di legno o rettangoli di formica realizzati industrialmente.

Forse per raccapezzarsi in merito allo “standard” di Prini occorre tenere presente che da tempi immemori gli artisti visivi (ma anche i poeti e i musici) si sono dedicati alla ricerca di norme e unità di misura. È sufficiente ricordare, tra l’altro, il Dorifero o cosiddetto canone di Policleto, le posture dei corpi tracciate nei libri di disegni ad uso nelle botteghe rinascimentali, oppure, per addentrarsi nella sensibilità moderna, 3 Standard Stoppages (1913-14) di Marcel Duchamp. Questi, come è noto, inventa una nuova unità di lunghezza lasciando cadere tre fili da un metro d’altezza e conservando le linee curve casualmente tracciate da ciascuno al momento dell’atterraggio su tre strisce di tela.

Prini non sottoscrive pienamente la passione duchampiana per il caso. Il suo “standard” è più affine all’assertività e all’idealità degli autori antichi o rinascimentali. Lo scarto, tuttavia, è che Prini riconosce l’artificiosità dei modelli e non si ferma a tanto. Ambisce a realizzarne di nuovi, in grado di tenere conto del “non standard”, della possibilità di una negazione che interviene sconvolgendo la coerenza di uno schema, parametro, riferimento a cui si intenderebbe uniformare i prodotti e i procedimenti, le attività e le prestazioni, ritenendoli componenti di una stessa serie. Istruttivo, a riguardo, si rivela il pannello di betulla in mostra da Ordet: costituisce uno standard perché è un oggetto omologabile ad altri pannelli più o meno simili realizzati su scala industriale, o perché funge da paradigma di qualsivoglia oggetto meritevole della qualifica di arte o, ancora, perché vorrebbe sintetizzare la disgiunzione e contenere entrambe queste opzioni che si escludono vicendevolmente?

Ci si imbatte spesso in questi e simili “perché?” quando ci si confronta con i lavori di Prini. Essi fanno venire in mente la celebre disputa medievale sugli “universali”: su come intendere il nesso tra voces e res, tra linguaggio e realtà. Numerosi autori (tra i quali Anselmo d’Aosta, Guglielmo di Champeaux e Roscellino) si schierarono sostenendo vuoi che gli universali sussistono prima delle cose, vuoi che il loro sussistere dipende unicamente dalle parole. In Occidente, realismo e nominalismo continueranno a informare variamente la filosofia, la teologia e la matematica, così come la pratica e la teoria delle arti visive. Lo “standard” di Prini, pur essendo apodittico e frutto di un libero arbitrio, non dissocia necessariamente il contenuto e il contenitore. Lo si evince, in particolare, dalla rimarchevole ricorrenza della ripetizione nel suo modus operandi. È il caso, per esempio, di una foto che documenta Perimetro (1968), l’opera realizzata per la sua prima mostra a Genova nel 1968. Quando è pubblicata in Identité Italienne (1981, p. 277) di Celant con la didascalia “Actions en poids de plomb” l’immagine svolge una funzione informativa, ma diviene essa stessa un’opera d’arte allorché ricompare in un libro del 2011 (G. Guercio, The Great Subtraction, p. 67) dove, per volontà dell’artista, è intitolata Emilio Prini. La (ri)nominazione muta il valore della foto, che adesso è “arte”, senza aggiungere alcunchè ad essa. Il gesto comporta non tanto la relativizzazione delle categorie di arte e non arte quanto l’ipotesi che un medesimo significato – universale e standardizzabile – sia presente in Perimetro come nella sua foto, essendo difatti virtualmente contenibile in un numero indefinito di contenitori.

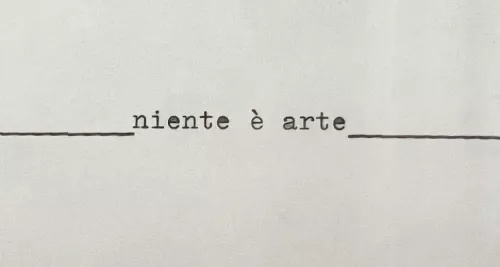

Su di un disegno esposto da Ordet è tracciata, a macchina, una linea orizzontale interrotta a metà dalla scritta: «niente è arte». Si è tentati di supporre che Prini abbia accolto il moderno annuncio che tutto è possibile in arte e risposto per via negativa: ossia, se tutto è possibile allora ne consegue che niente è più possibile in arte. Questo azzerante “niente”, però, è interpretabile anche come il nulla di Genesi 1,1, l’incipit ineffabile della creazione. Se così, la negazione unita all’assertività dello “standard” lo rende un modello idoneo a rappresentare il vuoto d’origine al quale occorre riportarsi al fine di un cominciamento senza precedenti... efficacemente artistico.

Emilio Primi, Il caso standard©, a cura di Timotea Austoni Prini, Galleria Ordet, via Adige 17, Milano, fino al 24 giugno.

In copertina Emilio Prini, Disegno a macchina (dettaglio), © Archivio Emilio Prini e Ordet.