Parigi: i ritratti di Degas e Manet

Esiste una versione “moderna” del millenario genere del ritratto? E, in caso affermativo, come andrà intesa? In questi giorni ci si può porre tali interrogativi visitando Degas/Manet, la splendida mostra al Musée d’Orsay fino al 23 luglio (poi si sposterà al Metropolitan di New York dal 24 settembre al 7 gennaio 2024). La ritrattistica ha da sempre intrigato e continuerà a intrigare gli artisti e i non artisti perché pervade la storia della pratica e della teoria delle arti visive e perché punta al cuore della significazione umana.

Costituisce una delle più antiche forme di espressione visiva: il cosiddetto Idolo di Šigir, una colossale figura antropomorfa in legno, avrebbe circa 11.500 anni. Le origini del ritratto coincidono con quelle del disegno e della pittura stessa, almeno stando al celebre racconto di Plinio il Vecchio (Historia naturalis 35.43) il quale riporta come Butade, vasaio di Sicione, avesse inventato la ritrattistica in creta allorché sua figlia, innamorata di un giovane che si stava recando all’estero, disegnò su un muro l’ombra del suo volto proiettata da una lampada. Butades pressa l’argilla su quel contorno e realizza un rilievo, poi indurito esponendolo al fuoco, e crea così una sembianza duratura dell’amato. L’aneddoto segnala la irrefrenabile ambizione delle immagini ritratte di voler compensare l’assenza, se non la morte, preservando l’effigie di qualcuno.

Infatti, anche inconsapevolmente, il ritratto di per sé rivela un desiderio di affrancarsi dalla finitudine. Istituisce un confronto con le questioni senza fine della nostra specie evocando o implicando i grandi temi dell’amore, della morte e della verità. Invoglia a chiedersi chi sia l’altro che ci guarda e chi siamo noi che guardiamo, e nell’attestare un’alterità, che è tanto materiale e formale quanto impalpabilmente umana, spinge a pensare quel che resta esterno al pensiero. Seppur assumendo delle posizioni diverse, l’artista che lo crea e il non artista che lo contempla sono esposti ai quanta di ignoto inerente all’unicum di colui o colei che è innanzi a loro, vuoi in carne ed ossa vuoi già trasfigurato dall’atto creativo. Entrambi intuiscono l’impensabile e si ingegnano affinché il pensiero lo contenga: l’artista lo fa generando una forma significante, il non artista entrando nella sua orbita.

Ciò detto, però, resta indeciso se e in che misura quel “qualcuno” captato e tramandato dall’arte vada inteso come una identità che è, è stata e sarà. Un ritratto è il banco di prova dove i complessi legami tra linguaggio e realtà, apparire e essere, eternità e impermanenza, identità e differenza, vengono ora e ancora testati. Dette polarità ricorrono in una varietà di campi esperienziali e conoscitivi (dalla filosofia alla matematica e alla religione), ma nelle arti visive è peculiare che sia qualcosa di tangibile, l’opera, a dare corposità all’intangibile, qui esemplificato dalla vita reale e postuma del soggetto ritratto.

Di frequente si ammira l’immagine di un volto pur ignorando chi fosse la persona rappresentata. Per esempio, restano anonimi i «ritratti del Fayyum», straordinariamente efficaci nel preservare le sembianze di un defunto ignoto. Parimenti senza nome sono i protagonisti di numerosi dipinti conservati nei musei, tra l’altro, la Dama di Pisanello al Louvre e il Ritratto di giovane donna del Parmigianino al Museo di Capodimonte. La lacuna diviene irrilevante in virtù della qualità “artistica” dell’opera. Non a caso, la patente presenza psicologica della Monna Lisa di Leonardo è talmente pervasiva che, benché non si sappia chi fosse, addirittura se sia mai esistita, da circa due secoli il quadro è probabilmente il ritratto più celebre del mondo.

Anche se la si circoscrive all’Occidente, la storia del ritratto presenta una immensità di casi, spesso contraddittori tra loro riguardo alle finalità e agli effetti di un’immagine. Nel Trecento, “vitalità” è un termine encomiastico per la ritrattistica, come dimostra l’elogio di Petrarca allo stucco policromo che custodisce l’effigie “quasi viva” di Sant’Ambrogio nell’eponima basilica milanese (oggi al Museo Diocesano). Dopo la svolta naturalistica di Giotto, la pittura tenderà a rappresentare le persone in modo riconoscibile. Questa “individualizzazione” (il termine è di Jacob Burckardt) va raffinandosi in Italia e nelle Fiandre, assumendo dei significati inediti con le pale d’altare dei primi del Trecento dove compaiono le fisionomie e le sagome dei committenti; l’imponente perfezione dei volti di Jean Van Eyck e di Antonello da Messina; la profonda caratterizzazione dei soggetti ottenuta da Leonardo; il “giusto momento” in cui vengono colte le figure da Tiziano; o l’armonia tra individuale e ideale prospettata da Raffaello. Con l’affermarsi della capacità poietico-creativa degli artisti, non ci si accontenta più di raffigurare le persone attenendosi ai sensi della vista. Anzi, come indica Édouard Pommier nel suo Théories du portrait (1998; trad. it. Il ritratto. Storie e teorie dal rinascimento all’età dei Lumi, Einaudi, 2003), una cerchia di autori – tra cui, Danti, Lomazzo, Bellori e lo stesso Michelangelo – sono ormai critici verso il primato alla rassomiglianza.

Lo iato tra rassomiglianza e creazione continuerà a segnare la pratica e la teoria del ritratto, confermando il suo ruolo emblematico vuoi nell’attenuare vuoi nell’accentuare l’inclinazione delle arti visive a farsi carico di un apparire sempre più essenziale, capace di congiungere il sensoriale all’extrasensoriale. Nelle lezioni di estetica tenute a Berlino nei 1820, Hegel elogia il ritratto lasciando intendere come esso riassuma lo svolgimento della pittura stessa dalla matrice cristiana al desiderio romantico di giungere alla totale osmosi tra il soggettivo e l’oggettivo. Nella visione hegeliana, l’arte prelude alla riflessione filosofica: è quest’ultima che porta all’autocoscienza l’assoluto, laddove la prima si arresta alla sua intuizione. In un certo senso, quindi, il ritratto funge da cerniera nella storia della pittura come in quella dello spirito: esemplifica il massimo della spiritualizzazione della materia ma anche i limiti di tale processo. Ratifica l’assunto hegeliano secondo cui, nella modernità post-romantica, non essendoci più conciliazione tra l’apparenza sensibile esterna e la significazione ideale interna dei fenomeni artistici, l’arte smetterebbe di rappresentare una modalità centrale di conoscenza dell’assoluto e diventerebbe “una cosa del passato”.

Che l’arte ceda il passo alla filosofia non comporta la sua “morte” (lo stesso Hegel sa bene che non scompariranno opere e artisti), ma è altresì evidente che l’epoca post-romantica registra una esponenziale relativizzazione di forme, contenuti e generi artistici. All’anelito all’unità subentrano l’arbitrarietà e la frammentazione dei segni. Ci si avvia ad ammettere che tutto e il contrario di tutto sono ugualmente possibili nell’arte. Specialmente il Novecento lo conferma, e il ritratto ancora una volta offre una chiave. Un caso estremo è quello di Robert Rauschenberg. Nel 1961, invitato a una mostra alla Galerie Iris Clert a Parigi, dove i partecipanti dovevano presentare dei ritratti di Clert, la proprietaria della galleria, l’artista invia un telegramma che dichiara “Questo è un ritratto di Iris Clert se lo dico io”. Nel 1962, subito dopo la tragica morte di Marilyn Monroe, Warhol realizza il ritratto dell’attrice su fondo oro, basandosi su di una foto tratta da una pubblicità del film Niagara (1953), in cui la star aveva recitato. L’artista la immortala nel suo apparire in posa per gli altri. Realizza un ritratto del ritratto suggerendo che a morire e a risorgere è l’icona pubblica, replicabile al pari di ogni altra immagine di consumo. Ma Jolie (1911-12) di Picasso, considerato il ritratto di Marcelle Humbert, amante dell’artista, è privo di caratterizzazione psicologica eppure l’intensità emotiva non scompare. Anzi rinsalda e coesiste con il radicale mutamento pittorico che verge all’astrazione rendendo difficilmente decifrabili i referenti del quadro.

Ma gli esempi succitati sono insufficienti se si vuole cogliere qual è il nuovo inizio del ritratto, qual è l’evento che sospende il verdetto hegeliano e lo riposiziona nella modernità. Degas/Manet ispira a meditare su queste questioni. La mostra, a cura di Laurence des Cars, Isolde Pludermacher, Stéphane Guégan, Stephan Wolohojian e Ashley E. Dunn, propone una comparazione tra due autori centrali nella pittura post-romantica, oltre che indiscussi propulsori dell’impressionismo e della rivoluzione dell’arte moderna e d’avanguardia. Sala dopo sala, sono predisposte più di cento opere, schizzi e lettere. Il percorso espositivo comprende quattordici sezioni, ciascuna dedicata a un tema – dagli anni formativi alle scene di vita urbana, dalla politica e le corse dei cavalli alle polarità maschile-femminile – che i due hanno prediletto e condiviso, seppure in maniera distinta. Affinché i visitatori apprezzino la reciproca stima e la competizione, le convergenze e la distanza tra le loro oeuvres, l’allestimento è scandito da una serie di illuminanti confronti ottenuti accostando dei dipinti con soggetti affini.

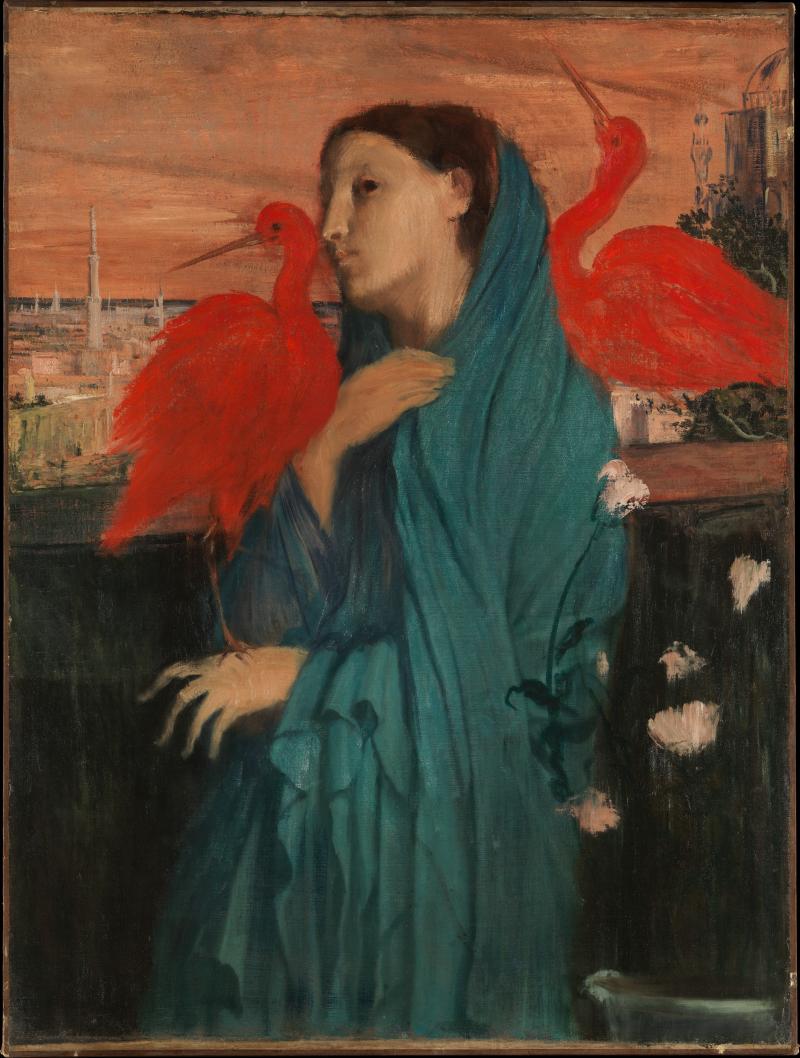

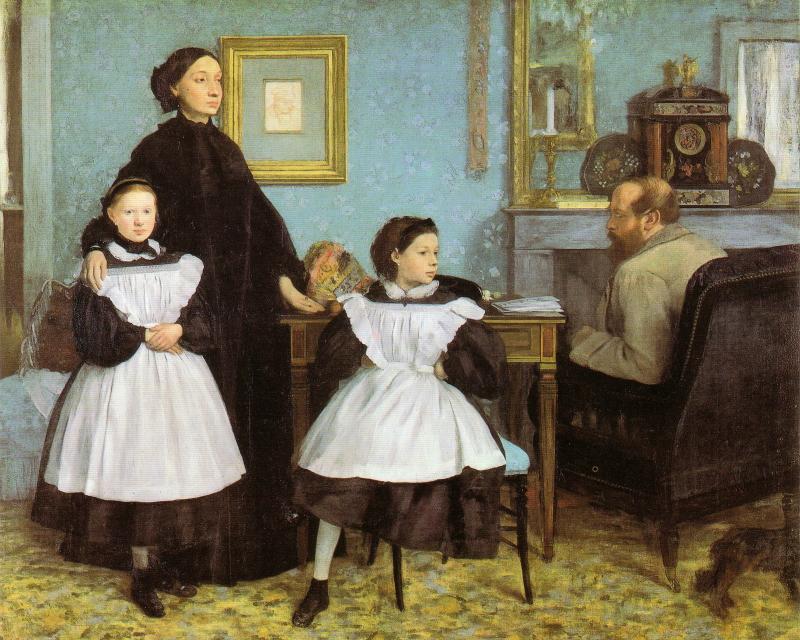

Oltre che nella sezione “Au-delà du portrait”, il ritratto ricorre lungo l’intera mostra. I raffronti includono quello tra le figure di Stéphane Mallarmé (Manet, 1876) e Diego Martelli (Degas, 1879), o tra la pallida Femme au perroquet e l’arcana Jeune femme et ibis. In particolare, su due pareti limitrofe sono esposti La famille Bellelli di Degas e Le Balcon di Manet. Entrambi rappresentano un gruppo di persone. Il primo è un quadro di famiglia: l’autore sonda i caratteri, elabora le fisionomie e lascia intravedere parte del sostrato esistenziale dei protagonisti. L’immagine è eloquente, e invoglia a divinare la biografia e le personalità di chi si ha di fronte. Il secondo, invece, propone una composizione reminiscente delle Majas al balcone di Goya, solo che adesso le figure appaiono astratte e resistenti all’esegesi. In breve, Degas ritrae estrapolando e lasciando affiorare quel che non è visibile; Manet sembra interessato affinché l’invisibile rimanga tale eppure se ne intuisca l’esistenza.

In Manet, il referente dell’opera manca a sé stesso e la dimensione pittorica prevale sul resto, è indipendente e autofondativa di tecniche, convenzioni e virtù sue proprie. L’epitome della svolta è Olympia (1863-65) che, nel Novecento, verrà definita il “monumento fondativo” dell’arte moderna e modernista. Il quadro attesta sì un nuovo inizio, ma non esattamente in termini di ritrattistica. Non è tanto perché emuli le Veneri di Tiziano o di Velázquez ma perché l’extrapittorico traspare segnalando le contraddizioni della realtà storica in cui l’opera è stata prodotta. All’epoca, uno dei motivi dello scandalo fu appunto che la donna ritratta è una prostituta delle classi più infime della società. Olympia, cioè, problematizza lo statuto della pittura senza complicare del tutto la rassomiglianza.

In Degas/Manet, l’opera che merita di venire candidata quale araldo del nuovo inizio del ritratto è Berthe Morisot au bouquet de violettes. Parte della collezione d’Orsay, nella mostra è accostata ad altri ritratti in una sezione dedicata al “cercle Morisot”. Berthe e la sorella Edma, entrambe debuttanti al Salon nel 1864, frequentano Henri Fantin-Latour e poi Manet e Degas. La prima persegue una carriera professionale di pittrice nella cerchia degli impressionisti; accetta l’invito di Édouard di posare nel suo studio – dove ha modo di apprendere e coltivare la propria vocazione – e nel 1874 sposa Eugène Manet. Tuttavia, se ci si attiene all’evidenza visiva del dipinto, si desume ben poco sulla protagonista o il contesto esterno. Ciononostante, la carismatica immagine chiama in causa le tre questioni archetipiche del ritratto: amore, morte e verità. Accogliendo e ricambiando lo sguardo della donna, ci si chiede che tipo di legame ci fosse tra pittore e modella: rispetto, charme, affettuosità, amore? Se si esce dal quadro e si legge la corrispondenza di Berthe, il nome di Manet spunta svariate volte, sicuramente un vincolo profondo li unisce ma sarebbe velleitario trarre delle conclusioni. È come se fosse venuta meno ogni chance di appurare checchessia con la morte di entrambi. Davvero, però, il ritratto è così reticente che l’aneddoto di Butade perde ogni credibilità?

Paul Valéry, affascinato dal “Nero assoluto” di Berthe Morisot au bouquet de violettes, riconosce come quel “viso dai grandi occhi, la cui vaga fissità è profondamente distratta” offra “una presenza di assenza”. Roberto Calasso, tra i pochi a soffermarsi sulla presunta storia d’amore, commenta, a proposito del primo incontro tra i due al Louvre, che Morisot “probabilmente lo amò subito”. Eppure, tra l’accettazione di una mancanza sublime quanto incolmabile e la convinzione che ci sia spazio per una congettura, dovrà esserci una terza via.

Non è detto che il ritratto moderno alieni i significanti dai significati, o lo spirito hegeliano da sé stesso, sancendo infine la convenzionalità dei segni e il divario tra arte e realtà. Forse proprio perché appartiene a quei casi eccezionali di un’effigie che non risponde, che impietosamente segnala la propria lontananza, Berthe Morisot au bouquet de violettes suggerisce che un’altra modalità di accordo tra sensibile e sovrasensibile è possibile. Si è ispirati a concepire il “medesimo” posto in atto dal dipinto non come il “rassomigliante” o il “corrispondente” di qualcuno o qualcosa, e nemmeno in quanto un mero artificio, un’astrazione dell’arte, bensì come quella “stessa” persona, qualità, affezione, verità, idea che l’atto creativo ha colto nella realtà e, mediante l’opera, ha reso compossibile con l’apparire vuoi nel qui e ora vuoi in altri tempi e spazi. La donna del ritratto è Berhe Morisot, con qualsivoglia particolare storicamente accertabile, ma è anche un medesimo universalizzato, un’entità che ha smesso di piegarsi a delle precondizioni.

Berthe Morisot au bouquet de violettes riposiziona la ritrattistica nella modernità indicando come, per rinsaldarsi nella sua atavica missione di contrastare la finitudine, debba inaugurare un’inconsueta pratica significante. In essa, l’identità impermanente del soggetto ritratto muta in un quid perenne che, sganciato da tutto il resto, rende ammissibile l’ipotesi che l’arte rinnovi la propria alleanza con l’assoluto evincendo come l’idea di infinito possa sussistere quale elemento costituente del finito. L’opera rivela Morisot portatrice di qualità e volizioni antiche quanto l’Idolo di Šigir eppure sorprendentemente attuali, o moderne, perché ad ogni nuovo contatto con l’effigie della donna l’amore, la morte e la verità diventano dei dirimenti motivi di interrogazione assieme alla natura stessa dell’arte pittorica.

In copertina, Edouard Manet - Berthe Morisot au bouqu et de violettes, 1872, Musée d’Orsay, Paris.