Bayerische Staatsoper, Monaco di Baviera / Tannhäuser secondo Romeo Castellucci

Lo ying e lo yang, l’attivo e il passivo, la materia e la forma, la stanzialità e il nomadismo, la famiglia e la collettività, in una parola il femminile e il maschile: le cosmologie tradizionali o junghiane hanno sempre promosso una certa forma di sessualizzazione fondamentale della propria idea di universo. Il femminile e il maschile sarebbero qualcosa di ben più radicato della semplice differenza anatomica della sessualità umana: sarebbero a tutti gli effetti dei principi primi ontologici che presiedono alla divisione dell’universo. È stato Lacan a dire che invece non esistono delle essenze fondamentali di ciò che è femminile e di ciò che è maschile: qualcosa che gli esseri umani dovrebbero riequilibrare. Il godimento della sessualità è uno solo, non ve n’è una tipologia femminile e una maschile che debbano incontrarsi e bilanciarsi l’una con l’altra. La libido è di un tipo solo per tutti i sessi perché la sessualità non è la mediazione/incontro di due essenze, ma è un taglio che separa e disequilibra i corpi da se stessi e non v’è alcun modo di ritornare a un pacificazione originaria. O per meglio dire, la sessualità non ha essenza perché è il nome di ciò che impedisce a ogni essenza di essere Una. È importante avere in mente questo tipo di lettura quando ci approcciamo a un autore come Richard Wagner che invece viene sistematicamente letto sulla scorta di un dualismo che opporrebbe l’amore carnale a quello sacro, l’individuo e la comunità, la modernità all’antichità, la cultura pagano-nordica e quella cristiana. È stato merito tra gli altri di Slavoj Žižek in un bellissimo libro ormai di molti anni fa, Opera’s Second Death (2002, scritto con Mladen Dolar), di aver proposto un’interpretazione monistica di Wagner che ruotasse attorno al problema del godimento e della pulsione di morte.

È proprio questo quello che vediamo all’inizio del primo atto della splendida messa in scena che Romeo Castellucci ha fatto del Tannhäuser di Richard Wagner alla Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera lo scorso 21 maggio (drammaturgia di Piersandra di Matteo, coreografia di Cindy Van Acker, direzione d’orchestra di Kirill Petrenko con interpreti principali Klaus Florian Vogt e Anja Harteros) dove i primi versi del libretto – “È troppo! È troppo!” – stanno proprio a indicare questa dimensione intrusiva, perturbante ed eccessiva del godimento. Il cantore Tannhäuser letteralmente intrappolato dalle seduzioni carnali nel Venusberg, il monte della dea Venere, è terrorizzato dall’eccesso della corporeità e del godimento. La buona forma del corpo umano è una silhouette vuota che rimane sullo sfondo della scena come se fosse un’idea puramente immaginaria e artificiale, mentre di fronte a noi vi è solo un enorme ammasso informe di pelle, di pezzi di corpo che colano sul palco come se avessero perso ogni consistenza (quasi come in Society, il grande film horror di Brian Yuzna o per certi versi come nello spettacolo Hey Girl! di Castellucci di qualche anno fa). È davvero un corpo senza organi e senza confini quello dell’eccesso di godimento del Venusberg: un’esperienza limite, orrorifica e inquietante.

Ma perché Tannhäuser se ne vuole andare? Perché vuole rifiutare il godimento infinito che la dea gli può dare? Perché rifiuta il piacere senza limiti e senza fine? Se lo chiede il filosofo lacaniano Mladen Dolar in uno dei testi che accompagnano il programma di Monaco di Baviera (a cura di Piersandra Di Matteo e Malte Krasting), e la sua risposta è tutt’altro che scontata: perché se da un lato Tannhäuser pare essere incapace di sopportare questo piacere senza limiti, dall’altro forse è proprio l’idea di un piacere eterno che fa problema, non tanto per il suo essere senza limiti ma per il suo essere troppo limitato. Il godimento – o come spesso si dice utilizzando l’espressione francese, la jouissance – di cui parla Lacan non è uno stato di estasi sul modello di un orgasmo prolungato e infinito: il suo statuto è piuttosto formale. La jouissance è l’eterna inquietudine di ogni forma, l’impossibilità di una stasi definitiva. Il godimento non è un piacere potenziato ma è la perturbazione di ogni piacere. “È il godimento, con tutto il suo eccesso senza limiti quello che gli viene offerto sul Venusberg? O piuttosto il godimento è quello che lui ricerca oltre il Venusberg, andandosene via dal Venusberg?” si chiede Dolar. Il godimento non è una sostanza ma è ciò che separa dall’interno ogni sostanza.

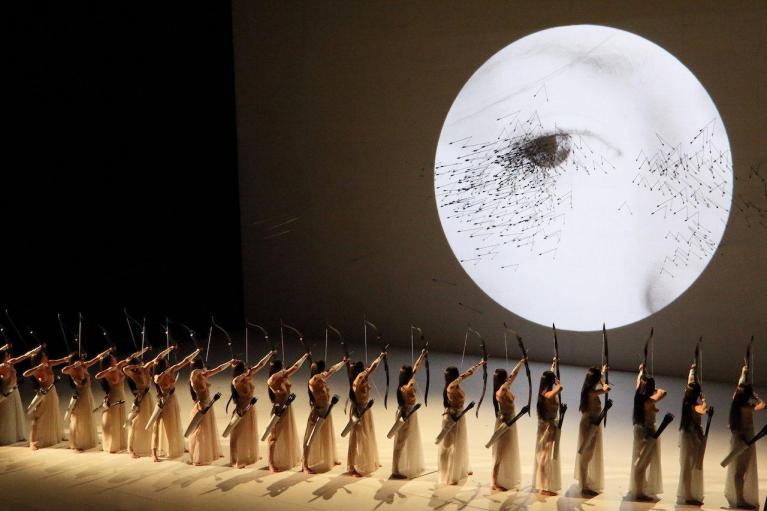

Castellucci allora decide di prendere questa via e di costruire attorno al libretto wagneriano più che sul libretto – evitando cioè costantemente la via dell’illustrazione – una serie di immagini che provino a mettere in forma questa istanza riluttante a ogni messa in forma. E lo vediamo già dalla posizione che letteralmente Tannhäuser occupa, e cioè il punto cieco del campo visivo: dal Venusberg da cui se ne vuole andare, dalla comunità dei cantori della Wartburg da cui viene cacciato (nel doppio senso di “essere espulso” e di “essere preso come preda di caccia”), ai pellegrini che vanno a chiedere perdono al papa che lo rinnegano (perché non gli viene data l’assoluzione) fino a questo statuto di erranza estrema oltre la vita e la morte durante il terzo atto finale. Il suo posto è insomma quello di essere sempre fuori posto, o per meglio dire, di essere in ogni luogo il punto di esclusione interna. E infatti ritornano nella messa in scena di Castellucci una serie di figure dell’accecamento, a partire da un’ouverture dove una lunga fila di arcieri perforano un gigantesco occhio (e poi un orecchio) all’effetto glaucoma, cioè a quella lesione del nervo ottico che genera dei buchi nel campo della visione. L’idea è proprio quella di dare una sorta di manifestazione formalizzata del godimento invece che una sua rappresentazione: dunque costruire uno spazio scenico costantemente attraversato da una divisione interna e da un’asimmetria.

La vera e propria immagine teatrale che allora Castellucci rileva dal libretto è quella della freccia: si tratta appunto di un’istanza di taglio, di separazione, di perforazione, di ferita che si iscrive sul corpo. Perché il godimento – al contrario del piacere che invece unisce – è ciò che separa il corpo da se stesso. Vi è tutta un’iconografia attorno a quest’oggetto che ritorna durante l’intera opera: dalla già citata ouverture, alla battuta di caccia nella quarta scena del primo atto dove Tannhäuser diventa preda della comunità divenuta branco (perché ogni comunità, così come già si vide nel Parsifal de La Monnaie del 2011, si basa sempre sull’esorcizzazione del godimento), all’arco che viene usato a mo’ di arpa da parte di Tannhäuser durante la sua performance da cantore. Ma la freccia diventa poi anche la freccia del tempo durante il terzo atto, quello che ha più a che vedere con la morte con il risultato di emancipare l’oggetto da ogni facile simbolizzazione. Perché il teatro di Castellucci contrariamente a quanto spesso viene detto non è un teatro del senso, della simbologia o della metafora; non è un teatro dove gli elementi rimandano ad altro rispetto che a loro stessi. È semmai una scena dove gli oggetti vengono sottratti dalla loro referenza metaforica. E questo si può fare non tanto richiamandosi a un’immediata materialità dell’inerte (per cui una freccia non sarebbe nient’altro che una freccia) ma semmai attraversando le interpretazioni e le densità significanti fino che alla fine non venga isolato il resto di ogni interpretazione. Così come la zampa di gallina nella Genesi la freccia diventa un luogo di condensazione dello spazio scenico, una sorta di elemento di striatura che fa da esca per l’occhio dello spettatore. È a questo proposito che Marie Hélène Brousse ha parlato del teatro di Castellucci come un “teatro degli oggetti” (Il teatro degli Oggetti. Sguardo, voce, escrementi, in Piersandra Di Matteo, a cura di, Toccare il reale. L’arte di Romeo Castellucci, Cronopio, 2015).

E tuttavia la messa in scena del Tannhäuser diventa tanto più convincente quanto più si allontana, come nel terzo atto, da ogni finzione scenica e da ogni connessione illustrativa. È proprio nell’ultimo atto che vediamo due cadaveri con i nomi dei cantanti che interpretano Elizabeth e Tannhäuser che piano a piano si decompongono (attraverso diversi stadi che vanno dal cadavere vero e proprio fino alla polvere) mentre una scritta progredisce dall’infinitamente piccolo (il nanosecondo) all’infinitamente grande (milioni e milioni di anni). La messa in scena a questo punto smette di farci vedere quello che le parole del libretto dicono: si tratta di una connessione nella separazione dove del libretto si isola un elemento soltanto, quello del tempo. Come sempre in Wagner l’amore dovrebbe culminare nell’unione della morte, eppure in questa vera e propria pulsione di morte vi è qualcosa che è tutto il contrario di una sublimazione dell’amore nell’eternità della morte. Al di là dell’ultimissima riconciliazione finale, Tannhäuser nell’ultimo atto diventa il classico eroe wagneriano che è costretto a vagare per il mondo senza riuscire a morire, dove cioè questa figura dell’eternità oltre il tempo mostra tutta la sua faccia inquietante. Castellucci in questo atto vuole proprio giocare con questa dimensione fuori-dal-tempo della vita: come se ci fosse qualcosa che possa oltrepassare la finitudine del corpo; come se l’amore non appartenesse al campo della vita, ma a tutti gli effetti a quello dell’infinità.