I capolavori del cyberpunk / Il futuro non è scritto

Il futuro l’ho visitato nel 1993.

In quegli anni, almeno in Italia, l’accesso a internet era in gran parte limitato alle università, ai centri di ricerca, a qualche grande azienda: il privato cittadino, l’appassionato che avesse voluto entrare nella “rete delle reti”, come si diceva allora, doveva invece collegare il proprio modem a una BBS (un sistema che permetteva di accedere a un altro computer e condividere risorse, dati, messaggi da una rete), magari al costo di un’interurbana se il computer che ospitava la BBS era in un’altra città, e da lì veniva poi dirottato nel grande mare aperto di internet e ne poteva fruire i vari servizi: Ftp, Gopher, Archie, Telnet... Nomi e sigle che probabilmente non vi diranno nulla: i protocolli che ancora esistono sono stati oscurati e inglobati dall’http del World Wide Web. Ma il web, la possibilità di navigare in rete attraverso un’interfaccia grafica, era stato inventato al Cern di Ginevra solo un paio di anni prima da Tim Berners-Lee: nel ’93 erano accesi poco più di una cinquantina di server www, Mosaic, il primo browser, era stato appena lanciato e Netscape sarebbe uscito solo l’anno dopo. Ci si muoveva tra schermate di testo, inserendo con la tastiera dei comandi tutt’altro che intuitivi.

Insomma, era un’internet molto diversa.

Fatto sta che dopo essere riuscito, non senza qualche fatica, a “entrare in internet”, mi collego un po’ a caso a un server dell’università di Stanford e, navigando nell’albero delle directory, trovo una cartella con dentro dei file di testo. Ne scarico uno. Era un racconto di William Gibson, «Burning Chrome» («La notte che bruciammo Chrome»), che qualcuno si era preso la briga di scannerizzare e piratare.

Quel racconto è la prima cosa che ho scaricato da internet nella mia vita, il primo bottino che ho riportato a casa dai miei viaggi da fermo in giro per il mondo.

Quanti altri file abbiamo scaricato nella vita senza nemmeno farci caso? Come può un’azione così insignificante avere nella galleria dei ricordi uno spazio paragonabile a eventi ben più decisivi? Un gesto, oltretutto, avvenuto in internet, in uno spazio virtuale! D’accordo, ero un adolescente, e a quell’età tutto, soprattutto una cosa fatta per la prima volta, ci appare circonfusa dell’aura fluorescente della trasgressione. Eppure penso che a spingermi a impegnarmi così tanto con doppini telefonici e linee di comando per andare in rete abbia contribuito il fatto che qualche tempo prima avessi letto Neuromante di William Gibson e a seguire, a mano a mano che venivano pubblicati in Italia, gli altri grandi capolavori del cyberpunk – i più belli e i più importanti li trovate raccolti proprio in questo volume.

Poi uno dice gli effetti che può produrre la letteratura...

La prima volta che lo incontriamo, Case, il protagonista di Neuromante, se la passa piuttosto male: ha provato a fregare i tipi sbagliati, e quelli si sono vendicati iniettandogli una tossina che gli impedisce di collegarsi alla rete, di navigare nel cyberspazio, di coincidere con la sua natura più profonda e autentica, di essere “un cowboy dell’interfaccia”. Case adesso è un pesce fuor d’acqua, è un disperato in esilio nella realtà materiale, incarcerato nella prigione della carne. È come un tossico in crisi d’astinenza, un amante lontano dall’amata, perché i momenti più autentici, esaltanti ed esaltati della sua vita sono quelli che ha vissuto nella matrice, “un’allucinazione condivisa”, lo “spazio intercontinentale tra due telefonate” (alcune delle definizioni che Gibson dà di cyberspazio: una parola creata da lui e usata per la prima volta proprio nel racconto del 1981 «La notte che bruciammo Chrome». Da allora cyberspazio è diventato sinonimo di rete digitale e poi di internet). Attenzione: quello che fa Gibson qui è presentarci il suo protagonista fin dalla sua prima apparizione sotto la costellazione che lo caratterizzerà per tutto il romanzo: quella del bisogno, dell’erotismo, del desiderio.

Gibson, disegnando il suo protagonista con questi tratti e presentandocelo così, ci mette immediatamente a parte di un’idea fondamentale per la nostra epoca, la stessa cosa che io vissi nel 1993 quando la provai la prima volta: entrare in internet è eccitante.

L’informazione è sexy.

Accedere alla quantità sconfinata di dati, documenti, pagine che, quasi di punto in bianco, l’umanità ha messo a disposizione dei propri simili, attraversarla, navigarla, entrarci in contatto è qualcosa che scardina i confini del mondo in cui ci muoviamo, espande i limiti del nostro corpo, della nostra mente. È qualcosa di erotico, di fusionale. Oggi siamo così abituati a questa cosa che rischiamo di non farci più caso. Di fatto non “entriamo” nemmeno più in internet, tanto meno ne “usciamo”: ci siamo costantemente dentro, è il mare in cui siamo immersi, e ogni distinzione tra on-line e off-line è superata da tempo (non a caso i filosofi più avvertiti sul tema, come Luciano Floridi, parlano di on-life, la dimensione vitale che si sviluppa dalla costante interazione di materiale e virtuale, di analogico e digitale). Internet non viene più nemmeno fruita soltanto attraverso uno schermo, ma anche mediante mille piccoli device da cui siamo circondati, dalla bilancia collegata in rete al bracciale per gli allenamenti, all’iWatch, al termostato regolato con i comandi vocali, agli assistenti virtuali con cui conversiamo nella solitudine delle nostre case. In un certo senso neanche il web esiste più: è stato divorato dalle app e dalle piattaforme come Facebook o Amazon. Eppure comunque, anche oggi, anche adesso, c’è ancora sempre una piccola scarica, una botta di dopamina che ci ricorda che in qualche modo stiamo facendo un’esperienza che travalica i nostri confini di soggetti individuali.

Case in questa prima apparizione non è solo questo, certo. È anche l’albatros di Baudelaire, spirito nobile ma decaduto costretto a camminare tra gli uomini, lui, abituato alla libertà del cielo, è il flâneur del cyberspazio (la rete, narrativamente, nasce quando la città non è più abbastanza per i vagabondaggi del flâneur), è colui che si muove a suo agio nel mondo virtuale in cui il linguaggio (perché questo è il digitale: linguaggio. Non importa che le sue lettere siano composte solo di 1 e di 0) ha preso il sopravvento sulla materia. «Language is a virus» diceva del resto il santo protettore dei cyberpunk, lo scrittore William Burroughs. Insomma: Case è un artista. Un artista (neo)romantico e un criminale. Un perdente (come gli artisti e i criminali nella nostra società), un outsider, un gentleman loser (così si chiama uno dei bar in cui prende le mosse il romanzo). Un punk. Un cyberpunk.

Ma, al di là di questo, cosa ci annunciava il personaggio di Case nel 1984 fin dalla sua prima apparizione se non la nostra attuale dipendenza dal flusso costante, inarrestabile, cataclismatico di informazioni in cui siamo immersi, dalla tempesta di tweet, post, status, immagini, storie, video che ci iniettiamo nel cervello? Che ci informano ma anche che ci divertono, ci spaventano, ci fanno arrabbiare, ci alterano l’umore come farmaci antidepressivi o come sostanze eccitanti, interagiscono con il nostro sistema nervoso come se ne fossero un’estensione.

E tutto questo Gibson te lo racconta con pochi tratti, una scrittura sincopata ed elettrica. E lo fa nel 1984, quando internet era una parola sconosciuta fuori dai laboratori dell’esercito e di una manciata di università americane.

Boom.

«Il futuro è già arrivato. Solamente non è ancora stato uniformemente distribuito» ha detto una volta William Gibson. Lui e gli altri autori cyberpunk non hanno previsto il futuro (non c’è idea più sbagliata di quella che vede il valore della letteratura fantascientifica in una sua ipotetica capacità predittiva, quasi che i suoi autori fossero dei profeti o dei futurologi). No, Gibson e soci hanno semplicemente prestato attenzione al loro presente, hanno fatto quello che fanno i bravi scrittori: hanno guardato attentamente. Hanno concentrato lo sguardo, magari su un particolare, e hanno “sentito” il futuro che era già lì, il futuro che era già presente e che col tempo sarebbe diventato anche il nostro quotidiano. È noto questo episodio, Gibson lo racconta spesso: tra le varie suggestioni che lo hanno ispirato c’è l’aver osservato un ragazzino che giocava a un videogioco arcade, concentrato, fuso con la macchina, impenetrabile dall’esterno mentre nella sua testa esplodevano le immagini, i suoni, le scene generate dal gioco. Essere assenti, altrove, anche quando si è fisicamente presenti e immobili, muoversi in un mondo che è dentro lo schermo e dentro la nostra testa, un rapporto intimo con la tecnologia al limite dell’erotico: il cyberspazio e internet erano già lì, in quel ragazzino intento a sparare a degli alieni pixelati.

Oggi quel futuro di cui gli scrittori cyberpunk ricevettero i primi “invii”, in forma di immagini visionarie e storie rutilanti, è stato distribuito a tutti noi. Ci suona al citofono. Mentre scrivo queste righe, Elon Musk, il visionario e controverso industriale e inventore che sembra la versione reale di Tony Stark, ha annunciato che una sua compagnia, la Neuralink, ha trovato il modo per collegare un’Intelligenza Artificiale a un cervello umano; qualche mese prima la sua compagnia aerospaziale, la Space X, ha inviato un equipaggio umano sulla Stazione Spaziale Internazionale: è la prima volta che accade grazie a un razzo di una compagnia privata; l’uomo più ricco del pianeta, Jeff Bezos, sta diventando ancora più ricco grazie al commercio elettronico durante il lockdown per la pandemia da Covid-19 (nelle undici settimane di blocco ha guadagnato 32 miliardi di dollari; potrebbe diventare il primo trilionario della storia): è così ricco che ha pensato bene di investire anche lui nella corsa spaziale con una sua società, la Blue Origin; a fine luglio i capi di Facebook, Google, Amazon e Apple sono stati convocati per un’audizione al Congresso degli Stati Uniti per render conto della loro posizione dominante sul mercato: del resto hanno fatturati superiori al Pil di intere nazioni; hacker russi e cinesi minacciano il regolare svolgimento delle elezioni presidenziali americane a novembre (interferenze esterne del resto sono già state dimostrate per le precedenti elezioni del 2016 o per il referendum sulla Brexit del 2017); la pandemia globale da Covid-19 sta causando centinaia di migliaia di morti e mettendo in ginocchio le economie di molti paesi; le strade americane sono ancora attraversate dalle proteste e dagli scontri successivi all’omicidio dell’afroamericano George Floyd da parte della polizia; la California è devastata dalla più grande e distruttiva concentrazione di incendi della storia. Ah, certo, il cambiamento climatico sta rendendo l’estinzione della vita umana un’idea da prendere in considerazione. Mentre stavo scrivendo la frase precedente ho visto, condiviso da chissà chi su Twitter, un video deepfake (una tecnologia che permette di falsificare i video grazie all’aiuto dell’Intelligenza Artificiale) in cui Hitler e Stalin cantano Video Killed the Radio Star!

Sì, decisamente il futuro è stato distribuito a tutti, ma purtroppo non c’è diritto di recesso.

Sarà per questo che c’è una diffusa sensazione di morte del futuro? Come se qualsiasi progetto utopistico, rivoluzionario o comunque di cambiamento profondo fosse impossibile. O, di nuovo, è questo bombardamento di informazioni, la sensazione di dover essere costantemente aggiornati, allineati con i cambiamenti tecnologici velocissimi e ormai impossibili da gestire, a impedirci di sollevare lo sguardo e il pensiero dall’immediato? Perché sembra che non ci siano alternative all’esistente?

Mai come oggi viviamo in un mondo cyberpunk. In cui i romanzi cyberpunk possono essere letti come vere e proprie guide del presente. Eppure, allo stesso tempo, il cyberpunk come fenomeno letterario ci appare paradossalmente come qualcosa che appartiene al nostro passato. Viene spesso abbinato all’immaginario anni Ottanta fatto di grafica pixelata, o ai colori fluo delle immagini vaporwave (una corrente artistica nata su internet che ha al proprio centro l’estetizzazione nostalgica di passati futuristici). Il nostro presente è il futuro di quel passato, eppure ci piace immaginare che ci sia uno scollamento, che quello raccontato non fosse esattamente il futuro come è davvero accaduto, ma una fantasia rétro. Come nel racconto di Gibson, «Il continuum di Gernsback», in cui il protagonista visita una dimensione parallela in cui si sono realizzate le invenzioni della fantascienza anni Trenta, alla Flash Gordon.

Insomma, ecco il paradosso: il cyberpunk viene visto con nostalgia, estetizzato – e quindi reso innocuo – come malinconico futuro mai realizzato. Questa vera e propria rimozione credo sia il nostro modo per esorcizzare una paura, per non fare i conti con la realtà: e cioè che quel mondo brutale, violento, quell’“esperimento deragliato di darwinismo sociale, concepito da un ricercatore annoiato che tenesse un pollice in permanenza sul pulsante dell’avanti-veloce” (è Gibson in Neuromante) dei romanzi cyberpunk è il mondo in cui siamo immersi. È il nostro mondo.

Perché c’è questa rimozione, questa dislocazione del futuro in un passato immaginario?

Andiamo con ordine.

Il cyberpunk è stato il primo fenomeno nato all’interno della fantascienza ad aver influenzato la letteratura (cosiddetta) mainstream e la cultura in senso ampio. C’erano stati altri movimenti che avevano criticato e svecchiato, decostruendole dall’interno, le convenzioni e le forme della fantascienza più tradizionale: prima di tutto la New Wave inglese degli anni Sessanta, il fermento cresciuto intorno alla rivista «New Worlds» e ad autori come Michael Moorcock, Thomas Disch, Harlan Ellison, Joanna Russ (e, in una posizione eccentrica, James G. Ballard e Ursula K. Le Guin). Ma la New Wave e le sue visioni erano rimaste dentro il genere: del resto, quello che si riprometteva la New Wave era introdurre nella fantascienza innovazioni stilistiche, creative, immaginative che erano già all’ordine del giorno nella letteratura non di genere.

Col cyberpunk fu diverso. Gli autori che avete letto in questa raccolta hanno radici che affondano in terreni estremamente diversi. Certo, conta molto una ben precisa tradizione fantascientifica: Philip K. Dick ovviamente – e non solo perché Blade Runner, il film di Ridley Scott tratto da Do Androids Dream of Electric Sheep? e che tanto ha contribuito a segnare l’immaginario visivo del cyberpunk, esce due anni prima di Neuromante. Anche Dick ha fatto i conti con il rapporto tra umano e artificiale, con il corpo elettrico (chi è Palmer Eldritch se non un postumano?), con la “spazzatura”, il rifiuto (umano, spirituale, tecnologico), quello che Dick chiamava “kipple”, elevato a elemento tematico e creativo. Eppure restano, Dick e il cyberpunk, lontani sull’interpretazione di fondo da dare a questi fenomeni. Altri autori sono più vicini anche spiritualmente al cyberpunk: Ballard soprattutto (in un’intervista Gibson ha dichiarato che “chi ha letto Ballard diventa immediatamente un mio amico”), con il suo humor nero surrealista e situazionista, o la sua capacità di leggere la violenza che scorre sotto la pelle della nostra società; ma anche Samuel Delany e i suoi personaggi di pirati e outsider, freaks, figure avventurose e seducenti tra il crimine e la marginalità sociale.

Ma, ecco il punto, il cyberpunk nasce da un mix di intuizioni e influenze che esorbitano la fantascienza e a volte la letteratura stessa. Il cyberpunk è letteratura pienamente postmoderna: anzi, per la centralità che dà al rapporto tra società e tecnologia, tra psiche individuale e media digitali, tra tradizione e pastiche, potremmo dire che è proprio al cuore del postmoderno e delle sue ansie. Non a caso è influenzato da autori come Thomas Pynchon o Don DeLillo, passando per il fondamentale, soprattutto per Gibson, William Burroughs. E influenza gli scrittori postmoderni coetanei e più giovani, da Mark Leyner a David Foster Wallace, da Richard Powers a William Vollmann.

L’influenza extraletteraria del cyberpunk è così vasta e capillare che qui posso solo farne un rapidissimo sommario. Non c’è ambito della cultura, da quella pop a quella di nicchia, a non averne registrato il passaggio: dai manga giapponesi (con opere fondamentali come Ghost in the Shell di Masamune Shirow e Akira di Katsuhiro Otomo) agli anime; dai videogiochi (Syndicate, System Shock, Deus Ex, gli adventure game tratti da Blade Runner e Neuromante, fino al recentissimo titolo-evento Cyberpunk 2077) ai fumetti occidentali; dal cinema (RoboCop, Tetsuo, la trilogia di Matrix...) alla musica; dalle serie tv (si pensi alla terza stagione di Westworld) all’arte contemporanea. E così via.

Quando è successo di nuovo che un fenomeno letterario avesse una tale influenza fuori dall’ambito letterario?

Rispondo io: mai più.

La storia del cyberpunk è curiosamente piena di aneddoti “fondativi”, di quei momenti, cioè, che hanno fatto scattare la proverbiale scintilla, acceso l’ispirazione. Tra i miei preferiti, oltre a quello già citato del ragazzino perso a giocare a un videogioco osservato da Gibson, c’è questa altra storia, e riguarda anch’essa l’autore di Neuromante: pare che un giorno, per caso, in un bar di Seattle, a Gibson capiti di orecchiare la conversazione tra due programmatori. A colpirlo è il loro gergo – siamo nei primissimi anni Ottanta, non lo si sentiva spesso in giro – e una cosa in particolare: come trasformassero un sostantivo, “interfaccia”, in un verbo, “interfacciare”. In questa torsione, in quest’invenzione involontariamente poetica, c’è in potenza tutto il cyberpunk. Non solo perché quello che fanno i personaggi di questi libri è interfacciarsi, entrare in contatto con la macchina, mettere in comunicazione l’umano e l’artificiale, e per farlo inventano delle parole nuove, un nuovo modo di vedere e pensare il mondo (i romanzi cyber sono pieni di neologismi, invenzioni linguistiche, sintattiche e lessicali). Ma anche perché, a livello ancora più profondo, c’è dietro l’idea delle cose che diventano azioni, dei sostantivi che si fanno verbo: c’è l’idea che a un certo punto della storia la realtà sparisce sotto il linguaggio. Il cyberspazio – ma possiamo anche dire internet, se vi trovate meglio – è il dominio del linguaggio, della parola completamente liberata, trasformata in pura azione, informazione, dato, scambio economico, politico, erotico: tutto diventa linguaggio. Ecco, c’è una definizione più essenziale e calzante, più precisa, di quello che è stato definito postmoderno?

Il cyberpunk è al centro del canone letterario postmodernista, che a sua volta racconta la sensibilità di un’epoca, quella postmoderna appunto, in cui sono cadute le gerarchie estetiche, in cui tutto è disponibile al riuso ironico, alto e basso si ribaltano in una giostra continua, e tutto, anche la storia, appare smaterializzato dentro il gioco serio del linguaggio.

Oggi, quarant’anni dopo, il postmoderno ci appare una stagione ampiamente superata, i suoi prodotti culturali come tipici di un’epoca che non è più la nostra. Allora come mai il cyberpunk, invece, continua a parlarci? Come mai quelle storie, quella volontà, quell’eccitata tensione continuano a interrogarci? Quale turbamento provocano, al punto da doverlo rimuovere e disinnescare dietro una nebbia di nostalgia retromaniaca?

Il 15 gennaio 1990 collassò il sistema per le chiamate interurbane dell’azienda telefonica AT&T, causando un black-out telefonico in vaste parti degli Stati Uniti per un intero pomeriggio. A causare l’incidente era stato un errore al software di gestione delle telefonate, come la stessa azienda ammise. Ma il clima di paranoia che si respirava all’epoca spinse l’FBI a lanciare l’“Operazione Sundevil”: una serie di retate e indagini che portarono all’arresto di tre hacker che nulla avevano a che fare con l’incidente. Questa storia la racconta egregiamente Bruce Sterling nel libro-inchiesta Giro di vite contro gli hacker, e ci ricorda come il cyberpunk non indichi solo un genere letterario; è stato anche un movimento sociale, una sensibilità politica, una forma di militanza e di resistenza: il tentativo di hacker, pirati digitali, artisti, intellettuali, operatori sociali di costruire “Zone Temporaneamente Autonome”, di usare la tecnologia e il suo potere emancipativo per immaginare realtà sociali alternative. Non a caso in Italia (come ricorda Sterling nella prefazione a questo volume, il paese non anglofono più amico del cyberpunk) questo sentire politico è stato mediato e importato da case editrici anarchiche e di sinistra come Shake e riviste come «Decoder», «Virus», «Alphaville», «Virtual».

Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, l’informatica esce dalle università e dai centri di ricerca industriali, entra nelle camerette dei teenager, nei garage dei nerd, nei centri sociali. E con essa l’idea che un’informatica libera potesse aiutare a liberare gli individui e le comunità. Qualcuno imparerà a programmarci i suoi videogiochi, altri fonderanno la Apple, altri ancora metteranno in piedi banche dati digitali con testi esplosivi e rivoluzionari. Nel 1990 nasce l’EFF, Electronic Frontier Foundation, un’organizzazione no-profit di avvocati e legali per la difesa della libertà di parola in rete. Quando, a metà degli anni Novanta, internet inizia a diventare un fenomeno di massa, prende piede (per esempio intorno alla rivista californiana «Wired») una vera e propria ideologia secondo cui la rete sarebbe stata uno straordinario mezzo di emancipazione. Di disintermediazione: internet avrebbe tagliato i vincoli con cui “i mediatori” (la stampa, i media, le istituzioni tradizionali) ci incatenavano. Internet ci avrebbe liberato.

Wow.

Ehi, fermi tutti. Allora come siamo arrivati all’oggi, con i giganti tecnologici diventati ancora più ricchi e potenti grazie alla pandemia da Covid-19, quando si parla delle storture del capitalismo della sorveglianza e delle disuguaglianze sociali che crea, quando i social hanno trasformato la discussione pubblica in una costante tempesta di merda? Cosa è andato storto?

In una recente intervista William Gibson ha dichiarato: “Io per primo ero sempre a dir poco perplesso per l’assenza, negli anni Novanta, di scenari men che ottimisti sullo sviluppo della rete. La parola ‘disruption’ era sulla bocca di tutti, la distruzione del mondo come lo conoscevamo era una prospettiva di cui tutti sembravano ben lieti. C’era una certa compiaciuta fiducia che questo cambiamento fosse una cosa buona di per sé. Mi colpiva – e mi lasciava ancora più perplesso – anche notare come le persone che più sostenevano queste opinioni fossero anche dei fan dei miei romanzi! Eppure io ho sempre fatto di tutto per descrivere i risultati complessi e problematici di quelle tecnologie che hanno finito per assomigliare a internet”.

Le zaibatsu (megacorporazioni i cui interessi e ricchezze sono vasti e ramificati) sono le vere protagoniste dei romanzi cyberpunk: corporations al cui apice ci sono figure oscure e sfuggenti, un’élite autoreferenziale e predatoria (come i Tessier-Ashpool in Neuromante) che accumula enormi ricchezze grazie a un capitalismo piratesco e teoricamente illegale, se ancora ci fossero leggi che provano a limitarlo. Anche perché in un mondo in cui aziende private hanno capitali e poteri superiori a quelli di una nazione, di fatto lo Stato non esiste più. Nel mondo cyberpunk non c’è più lo Stato, se non come vago scheletro burocratico, come burattino posseduto ora da questo interesse ora da quella corporation, svuotato da successive privatizzazioni di qualsiasi welfare. La città, una metropoli informe e notturna, uno sprawl appunto, si estende su tutto il globo, ma non ha più niente della polis: è una giungla di pura violenza fisica e sociale, uno scenario devastato di disuguaglianze, in cui pochi ricchissimi (diciamo l’uno per cento) prosperano a scapito del novantanove per cento di disperati. In cui l’apocalisse non appartiene al futuro: il mondo è già finito, l’apocalisse è già avvenuta e sta continuando ad avvenire.

Sul «Daily Telegraph» del 22 maggio 1980 appare un’intervista all’allora neo premier inglese Margaret Thatcher: “So che le nostre politiche possono non essere facili da digerire, ma sono quelle giuste. Sono convinta che la gente accetterà che non ci sono alternative”. “There is no alternative”, da cui l’acronimo TINA: non c’è alternativa alle politiche neoliberiste, sono le uniche possibili altrimenti andiamo incontro al disastro, dice. È l’inizio di un’egemonia politica, economica e infine culturale del neoliberismo che dagli anni Ottanta è proseguita praticamente fino a oggi. Non a caso alcuni storici hanno iniziato a parlare di “lunghi anni Ottanta” per definire quell’epoca: pur nelle differenze profonde che si sono succedute, più importante è la continuità di quelle politiche, l’idea che “non esiste la società, solo l’individuo” (ancora la Thatcher). Ecco: il cyberpunk, lungi dall’essere il residuato un po’ nostalgico e retromaniaco di un tempo vicino ma distante, è la vera e grande letteratura critica del neoliberismo. Ne è il suo realismo, che nell’84 ci appariva come fantascienza e oggi, quando il futuro è “arrivato dappertutto”, appare come cronaca fedele.

Era tutto lì, era tutto già lì, davanti ai nostri occhi, solo che non lo vedevamo, non facevamo abbastanza attenzione.

Per fortuna c’erano, e ci sono, degli scrittori, dei punk, che hanno fatto attenzione e hanno raccontato ciò che vedevano.

Ci hanno cantato le tenebre che stavano calando.

Ma ci hanno anche ricordato che le alternative esistono.

Il futuro non è morto e lotta insieme a noi.

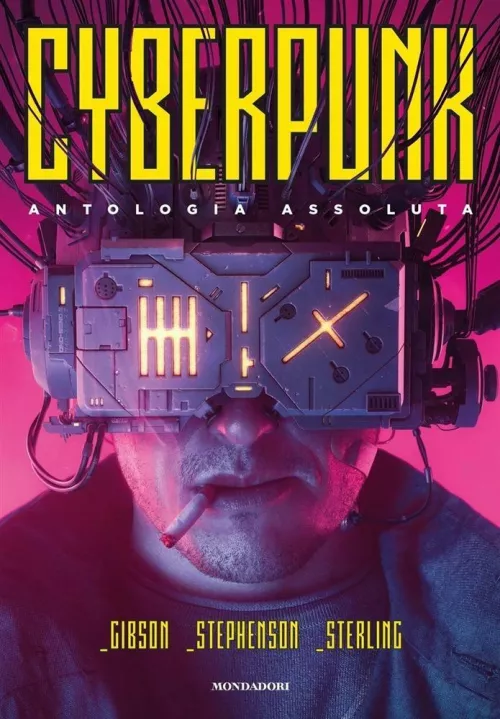

Questo testo è la Postfazione al volume Cyberpunk. Antologia assoluta, edito da Mondadori, che ringraziamo per avercene concesso la riproduzione.