Tempo, figura, fotografia / La macchia umana

Pubblichiamo un'anticipazione del saggio di Stefano Chiodi contenuto nel terzo volume dell'Enciclopedia delle Arti Contemporanee, curata da Achille Bonito Oliva per l'editore Electa, con il coordinamento scientifico di Andrea Cortellessa, dal titolo Il tempo inclinato.

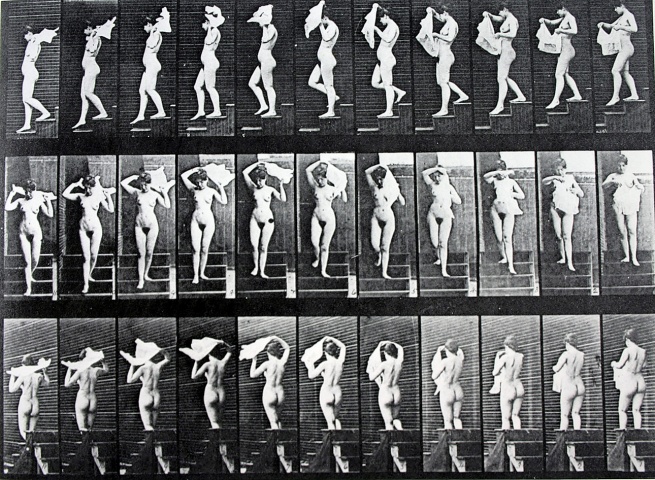

Eadweard Muybridge, Woman descending steps turning around, da Animal Locomotion

La fotografia è uno tra gli agenti decisivi dell’irreversibile trasformazione dei modi di vedere e rappresentare il mondo visibile avvenuta in Occidente nel corso della seconda metà del XIX secolo. Il suo inventore, Joseph-Nicéphore Niépce, la definisce nel 1829 riproduzione spontanea d’immagini, e l’espressione segnala non solo l’avvento di un’epoca governata dal paradigma della riproducibilità e della “perdita d’aura” ma anche di una nuova maniera di concepire la sostanza spaziotemporale, tanto nei suoi nessi percettivi che nelle sue implicazioni concettuali e sociali. La trionfante ideologia borghese ha subito riconosciuto nell’immagine fotografica, e in particolare nel suo “effetto di realtà”, una potente manifestazione simbolica e un’implicita conferma delle proprie aspettative politiche: l’intransigente ricreazione del visibile si afferma in effetti non solo come apprezzabile ideale artistico ma più fondamentalmente come una tacita, inconfutabile asseverazione delle ambizioni della classe dominante, un essenziale strumento di conoscenza e (auto)rappresentazione orientato all’estensione del controllo proprietario sul mondo materiale.

L’anno in cui viene annunciata l’invenzione della macchina fotografica, il 1839, coincide con la stesura del Corso di filosofia positiva di Auguste Comte, e la sincronia tra l’affermazione del positivismo e della fotografia riflette in modo sintomatico la convinzione che i fatti osservabili, quantificabili, avrebbero un giorno offerto all’uomo una conoscenza così globale della natura e della società da rendergli possibile controllare entrambe. L’Ottocento borghese, i suoi filosofi e i suoi scienziati, crede di poter sostituire la tradizionale metafisica con l’ideale di una scienza universale; nella prospettiva del realismo scientifico, la pianificazione avrebbe risolto i conflitti sociali suscitati dalla rivoluzione industriale così come la verità dei dati oggettivi avrebbe preso il posto della soggettività. Per Comte in teoria nulla sarebbe rimasto ignoto all’uomo: lo spirito empirico, cui la fotografia forniva il supporto del suo ‘realismo’, sembrava sul punto di illuminare quanto c’era di più oscuro nell’animo umano.

La rapidità con cui la fotografia si diffonde in ogni ambito dell’attività umana è dunque indice della sua profonda, centrale organicità al capitalismo industriale. Ma lo scatto del fotografo – come gli altri gesti ‘bruschi’ e tutte quelle esperienze ‘aptiche’ che secondo la famosa lettura di Walter Benjamin caratterizzano la modernità (l’accensione dei fiammiferi, il ticchettio degli orologi, lo squillo del telefono, l’urtarsi tra i pedoni nella folla ecc.) – introduce anche una fondamentale discontinuità, un ulteriore trauma, nel continuum dell’esperienza sensibile: l’immobilizzazione e il ritagliarsi dell’istante per un tempo indefinito annuncia la crisi di un’intera tradizione fondata sulla corrispondenza ipoteticamente stabile tra mondo e rappresentazione, tra fenomeni fisici e percezione cosciente, cristallizzata nei tradizionali dispositivi iconici rinascimentali (prospettiva, realismo mimetico).

Le immagini fotografiche (così come quelle cinematografiche) non offrono cioè solo una resa più ‘fedele’ del visibile, ma fanno apparire “formazioni strutturali della materia completamente nuove”, ad esempio componenti del moto dei corpi fino a quel momento invisibili e inimmaginabili. “Irrigidendo” il movimento naturale, la fotografia entra così in contrasto con ciò che “si vede comunque”: perché i procedimenti intrinseci al nuovo medium (arresto, isolamento, ingrandimento, riduzione, scomposizione ecc.) non solo consentono di rendere visibili intere regioni di fenomeni sino a quel momento impercettibili, ma si pongono come una nuova forma di organizzazione delle sensazioni stesse, facendo emergere quel che Robert Musil definirà “la dimensione spettrale dell’accadere”, la struttura latente, la rete di disposizioni ritmiche dei corpi in movimento nello spaziotempo: tutti caratteri che stimolano a loro volta nello spettatore, anziché la contemplazione e il raccoglimento inerenti alla fruizione delle immagini auratiche, una percezione a scatti, discontinua, e insieme, in luogo della distanza, un sentimento di prossimità tattile.

Se la fede nei fatti, il ruolo essenziale del documento, l’enfasi sulla precisione, il peso morale del vero, sono condizioni essenziali per l’affermazione dell’immagine fotografica, quest’ultima appare tuttavia non solo l’incarnazione più persuasiva dei principi dell’episteme positivista, della sua aspirazione a un supremo automatismo conoscitivo, ma anche la levatrice di un nuovo modello di realtà fondato a sua volta su una rivoluzionaria concezione dei rapporti tra spazio e tempo, tra individuo e ambiente, tra coscienza e inconscio. I caratteri della modernità, che Baudelaire aveva precocemente individuato nei suoi scritti critici sull’arte – “il transitorio, il fuggitivo, il contingente” – dischiudono così, insieme a un nuovo atteggiamento che rende possibile cogliere gli aspetti ‘eroici’ del presente, un intero nuovo paesaggio dell’esperienza in cui la velocità e la mutevolezza tanto delle forme dell’immaginario che delle esperienze sociali porterà Georg Simmel a parlare di una Nervenleben, una “intensificazione della vita nervosa” causata dalla frenesia vuota e frammentata della metropoli, in cui il tempo cronometrico modella e insieme attribuisce valore alle esistenze individuali, ormai definitivamente sezionato in una miriade di istanti bloccati e misurabili.

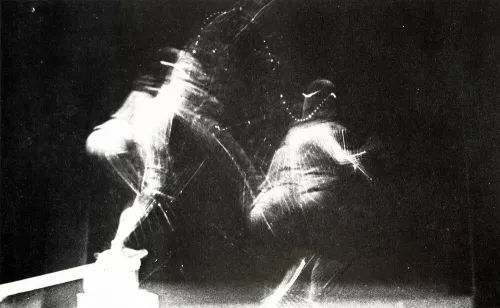

El Lissitzky, Runner in the City (Corridore nella città), 1926 ca.

La molteplicità di collisioni, di stimoli veloci ma superficiali, l’orologismo efficiente cui è sottoposto l’abitante della grande città moderna, “l’uomo della folla” del racconto omonimo di Edgar Allan Poe, divengono d’altro canto le condizioni oggettive di una radicale semplificazione dell’esperienza, un prestissimo in cui – aveva scritto Nietzsche in un frammento del 1887 – “le impressioni si cancellano, ci si guarda istintivamente dall’accogliere in sé qualcosa, di accoglierlo profondamente, di ‘digerirlo’”, e ci si limita “oramai a reagire agli eccitamenti dall’esterno”, a fronteggiare una moltitudine di choc che vengono assorbiti e depotenziati senza che possano raggiungere le profondità psichiche grazie a un’ipertrofia della coscienza, a una accresciuta capacità di dominio dell’intelletto (inteso qui nel senso del termine kantiano Verstand) sulla vita e delle sue capacità spiccatamente logiche e pratiche. Alla “riduzione delle determinazioni qualitative a determinazioni quantitative”, individuato da Simmel come uno dei paradigmi della forma di vita capitalistica, con la sua organizzazione produttiva disciplinante ed efficiente, corrisponde così un soggetto osservatore di tipo nuovo, non più passivamente imbevuto di ‘realtà’, secondo il modello della camera oscura che aveva dominato la cultura post-rinascimentale, ma piuttosto produttore attivo di un nuovo tipo di visione, non più immediata bensì disposta lungo l’asse della durata temporale: un tratto che l’incipiente rivoluzione delle avanguardie di primo Novecento coglierà come un’opportunità per riconfigurare radicalmente la relazione tra realtà osservata, rappresentazione e soggettività.

I costanti tentativi di catturare e riprodurre il movimento da parte di fotografi, inventori, scienziati, s’inquadrano così nella seconda metà dell’Ottocento in un doppio regime: ricerca scientifica e applicazione tecnologica da un lato, esplorazione del potenziale fantasmagorico dell’immagine fotografica dall’altro; ‘oggettività’ e produzione artificiale d’immagine; riduzione del corpo a meccanismo e sua metamorfosi e riconfigurazione sugli assi dell’inconscio, del desiderio, della memoria. Sono queste le polarità presenti anche nella pratica da questo punto di vista più emblematica prima dell’avvento del cinematografo, la cronofotografia, la cui invenzione è frutto delle autonome ricerche dell’anglo-americano Eadweard Muybridge e del francese Etienne-Jules Marey. Figure diversissime per motivazioni, metodi ed esiti – una forma di ingegnosa curiosità per il primo, una disciplinata applicazione di rigorosi metodi scientifici per il secondo – ma che pure da punti di vista inconciliabili e in modi difformi espandono e rafforzano entrambi il potere di riconfigurazione dello spazio visibile proprio della fotografia.

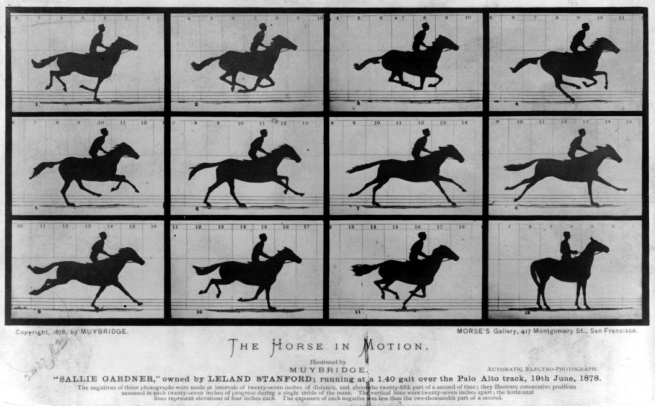

Eadweard Muybridge, The Horse in Motion, 1878

Nel 1872, Muybridge, affermato fotografo di paesaggi con studio a San Francisco, è invitato dall’uomo d’affari e governatore della California Leland Stanford a compiere un esperimento destinato a fornire una risposta obiettiva all’antica questione riguardante l’effettiva posizione delle zampe di un cavallo al trotto o al galoppo. La prima serie d’immagini viene realizzata nel 1878 nella scuderia di Stanford per mezzo di una serie di dodici apparecchi fotografici disposti parallelamente al percorso dell’animale e azionati in modo da fissare in scatti consecutivi i suoi movimenti. Il risultato, pubblicato nello stesso anno sulla rivista “La nature” e poi presentato in una serie di conferenze di grande successo (anche in forma animata, grazie ad un apparecchio, lo zoopraxiscope, messo a punto per l’occasione), oltrepassa ogni aspettativa e rende di colpo obsolete tutte le formule iconografiche utilizzate fino a quel momento. La rottura operata da Muybridge tra la resa fotografica e i codici di rappresentazione della pittura naturalista ottocentesca è in effetti clamorosa: si tratta dell’apparizione di una ‘verità’ inconcepibile che in modo assai sintomatico suscita in egual misura meraviglia e incredulità al suo primo apparire, come mostrano i casi del pittore accademico francese Jean-Louis-Ernest Meissonier, uno specialista di scene equestri, la cui reazione iniziale fu di aperta diffidenza, e dell’artista americano Thomas Eakins, che adottò invece entusiasticamente le nuove immagini e iniziò poco dopo una personale esplorazione delle possibilità della cronofotografia.

L’uso di una batteria di dispositivi di ripresa, e dunque la molteplicità di fotogrammi ripresi da posizioni e angolature diverse, rimarrà una costante nella produzione di Muybridge, culminata nel 1887 con la pubblicazione di Animal Locomotion: undici volumi contenenti 781 tavole con immagini di animali, uomini, donne, bambini, organizzate in serie lineari assemblate su una griglia leggibile in senso sia orizzontale che verticale, così da fornire un’immediata indicazione della successione temporale e delle posizioni relative dei corpi nello spazio. In realtà, nonostante l’apparente, precisa corrispondenza tra azioni nello spazio reale ed esposizioni successive, è proprio la disposizione in sequenza di ciascuna tavola a suggerire che l’azione si è svolta nel modo in cui la si osserva riprodotta; è la serie in altre parole a suggerire l’illusione del movimento a chi guarda, invitando tacitamente l’osservatore a dissolvere il bordo di ciascuna ‘fase’ e a immaginare quelle mancanti. In numerose occasioni, inoltre, le sequenze appaiono modificate o manipolate, anche in conseguenza di accidenti tecnici, così che il risultato presenta solo in forma superficiale, cosmetica, l’accuratezza e la regolarità verificabile di una osservazione scientifica: risultando in sostanza convincente solo dal punto di vista della resa visiva.

Queste imperfezioni, sia di ordine materiale che metodologico, fanno comprendere come l’intento di Muybridge non sia in definitiva di tipo analitico quanto piuttosto narrativo ed estetico, come dimostra del resto un repertorio figurativo in cui si mescolano brani derivati dalla pittura contemporanea, accenni di cronaca, riferimenti allo sport, al gioco e in diversi casi alla sfera erotica, un richiamo quest’ultimo evidente nelle figure femminili nude, impegnate in attività in apparenza neutre, scendere una scala nell’esempio illustrato, o colte al contrario in situazioni di innegabile appeal voyeuristico o sottilmente pornografico. In definitiva, in contrasto con la sua dichiarata volontà di ritrarre in modo oggettivo il movimento dei corpi – rivelandone in questo, come farà invece Marey, la struttura biomeccanica invisibile a occhio nudo – Muybridge pratica in realtà attraverso la fotografia una forma di ‘narrazione spazializzata’, in cui le pose in sequenza ritmica evocano scenari fantastici o teatrali che proprio in quanto tali avranno a lungo vasta fortuna presso gli artisti come materiali di studio e repertori figurativi.

La scoperta di Muybridge ha sin dal 1878 un’eco immediata nelle ricerche di Marey, convincendo quest’ultimo dell’opportunità di adottare la fotografia in luogo del “metodo grafico” utilizzato in precedenza. Marey aveva avviato i suoi studi combinando i metodi della medicina e della biologia con la fisica e postulando la precisa corrispondenza tra le costanti del movimento fisiologico e le leggi della meccanica. Due strategie metodologiche complementari si erano sviluppate da questo approccio: la prima consisteva nel sottoporre i fenomeni osservati a una misurazione accurata per mezzo di congegni progettati allo scopo, la seconda nel costruire modelli meccanici che simulassero i fenomeni da analizzare. Se i primi dispositivi di Marey sono dunque costituiti simultaneamente da un soggetto di studio (cavallo, uccello, uomo, ecc.) posto in condizione di essere analizzato, da sensori e da apparecchi trasmettitori e ricevitori in grado di registrare le informazioni ottenute in forma di grafici, l’introduzione della fotografia approfondisce e modifica al tempo stesso la portata e i risultati degli esperimenti, sostituendo alle linee ondulate e continue, alla loro persistenza analogica, ‘fotogrammi’ che registrano in forma ottica, ma isolandoli e frammentandoli, i mutamenti di posizione. La continuità temporale viene così sacrificata al dettaglio parziale ma concreto offerto dalla fotografia, grazie alla quale il movimento è “colto attraverso una dissezione che intende carpire all’attimo la sua dilatazione”, e la matrice positivista degli esperimenti si combina con quella che si potrebbe definire un’estetica della frammentazione.

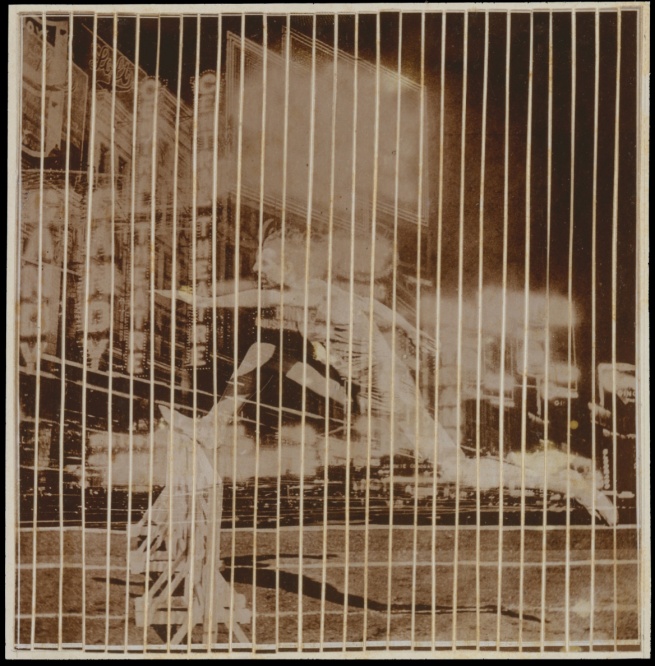

Se la prima invenzione di Marey, il fucile fotografico, consente di ottenere una rappresentazione utile delle fasi del movimento al ritmo di dodici immagini al secondo, è la messa a punto a partire dal 1882 dell’apparecchio a lastra fissa a consentirgli di rendere ancora più penetrante ed efficace lo studio del moto. Basato sul metodo dell’esposizione multipla, grazie al quale il movimento viene suddiviso, ‘congelato’, in una serie potenzialmente infinita di fasi distribuite sulla medesima lastra, questo approccio ha infatti il grande vantaggio di preservare l’originale unità spazio-temporale e il punto di vista unico dell’osservatore. Un’ulteriore e determinante innovazione consiste nel rivestire di nero il corpo del modello, rendendolo quindi pressoché invisibile in fotografia, e nell’applicare su busto, arti, testa, punti e linee di riferimento bianche, così da trasformarne i movimenti in una ritmica lineare astratta, perfettamente controllata e misurabile. Nell’esempio illustrato, la registrazione delle fasi successive della rincorsa e del salto di un ostacolo, la sagoma del corpo viene ridotta a una sorta di ectoplasma su cui risulta perfettamente leggibile il susseguirsi di linee e punti che descrive la traiettoria del corpo e fornisce la possibilità di valutare con precisione la velocità con cui vengono eseguite le diverse fasi dell’azione. Un’eco deformata di questo procedimento tornerà in Runner in the City di El Lissitzky, un photocollage del 1925 in cui la figura di un saltatore a ostacoli, montata sullo sfondo delle insegne luminose di Broadway, appare frammentata ed “espansa” temporalmente in una serie di strisce verticali.

Etienne-Jules Marey, Registrazione delle diverse fasi di un salto, cronofotografia

La pratica fotografica del fisiologo francese riposa di fatto sulla fiducia nella neutralità, trasparenza, passività dei dispositivi di cattura delle immagini, ritenuti in grado di superare le limitazioni dell’apparato sensoriale umano e di dar conto senza scarti della struttura regolare di un mondo fisico retto da leggi esprimibili attraverso grandezze matematiche e geometriche. Il suo esito inevitabile è la riduzione del movimento a una successione di posizioni discrete e del tempo a una misura meramente cronometrica. A questa concezione si contrapponeva in forma esplicita la teoria della temporalità elaborata dal più influente filosofo francese dell’epoca, Henri Bergson: il quale, pur senza mai citare esplicitamente il nome di Marey, allude di frequente nei suoi scritti – da Materia e memoria (1896) a L’evoluzione creatrice (1907) – alla cronofotografia, sempre per denunciare l’insufficienza di una concezione incapace di cogliere quella che egli riteneva la vera natura, organica e in perpetua evoluzione, della realtà materiale e del tempo. Ogni tentativo di ‘spazializzare’ il movimento, di scomporlo sottoponendolo a un criterio di misurabilità, e in definitiva di ridurlo alla sua rappresentazione, appare infatti a Bergson un’inaccettabile diminuzione. Le cronofotografie rappresentano in questo senso analogie visibili del modo in cui opera la nostra conoscenza, il cui meccanismo, in senso negativo, è “di natura cinematografica”: il reale rappresentato non è distinto dalla realtà ma non la comprende integralmente, così come la materia non è distinta da ciò che si vede ma non è neppure soltanto la nostra percezione. Reale, in definitiva, non è l’immagine percepita, la sua rappresentazione fotografica ma soltanto “il cambiamento continuo di forma”.

Dal punto di vista di Bergson, dunque, le cronofotografie non rappresentano altro che un’illusione di movimento, residui fantasmatici di un tempo cronologico scandito da istanti non connessi, dove ogni scatto rappresenta esclusivamente la propria immobilità, la propria estraneità alla durata. C’è tuttavia un residuo, un elemento di scarto ricorrente nelle immagini di Marey, qualcosa che sembra eccedere la dimensione più specificamente cronometrica e materiale ricercata dallo scienziato, qualcosa che apre all’interno dell’immagine una fenditura attraverso la quale fa irruzione il tempo vissuto, il tempo bergsoniano dell’esperienza assoluta: una scia, una sfocatura informe lasciata dal soggetto in movimento che si deposita sul fotogramma, lo sfoca, lo sporca. Questa traccia rende possibile percepire, contemporaneamente, “la materia del mobile e la memoria del movimento”, come se la figura, ridotta a un mero supporto sperimentale, apparisse all’improvviso “gravata di una permanenza, o almeno di un ritardo, dei propri stati anteriori”, emergendo nella fotografia come la sua rimossa, non figurabile flagranza.

[…]

L’idea di una fotografia pura, slegata cioè dai tradizionali compiti denotativi e centrata esclusivamente sull’indagine delle proprie autonome qualità materiali e formali, rimarrà una costante nell’orizzonte delle avanguardie, tornando ad esempio nella pratica e nella riflessione di uno dei più influenti artisti e teorici modernisti, László Moholy-Nagy, che in tutto l’arco della sua attività porta costantemente avanti, tanto nei suoi scritti che direttamente nella sua produzione artistica, una riflessione sulle capacità dell’occhio fotografico di ampliare il campo visivo e soprattutto di sviluppare una visione senza pregiudizi, indipendente dalle consuetudini cui sarebbe vincolato lo sguardo umano e il complesso delle sue attività percettive e conoscitive.

In un testo pubblicato nel 1922, poco prima di iniziare la sua attività di docente al Bauhaus, Moholy-Nagy affronta in particolare la distinzione normativa tra produzione e riproduzione, sia nei fenomeni acustici che in quelli ottico-cinetici (fotografia e film). Mentre la riproduzione, ripetendo relazioni già esistenti, deve essere considerarata nella maggior parte dei casi alla stregua di un atto di virtuosismo, la produzione al contrario, scrive l’artista, incarna la necessità di un rinnovamento permanente delle forme di percezione e dei processi creativi: la capacità dell’opera d’arte di produrre il nuovo – il mito centrale del moderno – diviene perciò il criterio estetico fondamentale, insieme alla necessità di un metodico controllo concettuale dei mezzi espressivi.

L’idea di produttività che emerge dagli scritti di Moholy-Nagy non risponde esclusivamente alle esigenze degli artisti – e di quelli impegnati in particolare nelle sperimentazioni d’avanguardia – ma va pensata piuttosto come una condizione generalizzata, antropologica: il raggiungimento della perfezione dei suoi organi, anche dei più complessi, così come il tentativo di stabilire nuove e più estese relazioni tra i diversi fenomeni sensibili, sono tra i principali obiettivi che l’uomo moderno, impadronitosi di tecniche capaci di perfezionare le proprie facoltà, deve inevitabilmente porsi.

L’uso dei nuovi media si configura così secondo Moholy-Nagy come il motore di un processo di trasformazione non solo del panorama visivo, ma anche, a livello antropologico, delle stesse facoltà percettive dell’uomo. Influenzato dal progetto del Bauhaus di costruire corrispondenze tra arte e tecnologia, e dall’ipotesi di integrazione dell’attività artistica nella produzione sociale avanzata dal costruttivismo sovietico, Moholy-Nagy riassume una serie di determinazioni proprie dell’avanguardia in un quadro di riqualificazione sociale della tecnologia: da questo punto di vista il nesso tra produttività tecnologica e “visualità metropolitana” gioca un ruolo fondamentale nella sua riflessione teorica e nella produzione foto-cinematografica. Con lo sviluppo della metropoli – osserva Moholy-Nagy in Pittura Fotografia Film – i nostri organi di senso hanno aumentato le loro capacità di svolgere simultaneamente funzioni ottiche e acustiche; in quest’orizzonte di profondi mutamenti tecnico-percettivi, la produttività tecnologica, invece d’impoverire l’esperienza dell’individuo, si configura come una forma di arricchimento delle sue potenzialità, a sua volta direttamente connessa alla diffusione dei beni di consumo e al definitivo abbandono dei criteri di fruizione elitaria delle opere d’arte.

La presa di coscienza dell’enorme portata innovativa dei nuovi media ottici apre così la possibilità di far sorgere una nuova sensibilità, un inedito regime della visione fondato sull’oltrepassamento dei limiti dell’occhio umano. In questo senso la fotografia, che ha ereditato e riconfigurato gli antichi dispositivi della camera oscura e dell’immagine prospettica, secondo Moholy-Nagy deve essere ora riconosciuta nel suo autentico potenziale produttivo grazie allo sviluppo di tecniche che rendono possibile intervenire direttamente sulla sua superficie fotosensibile.

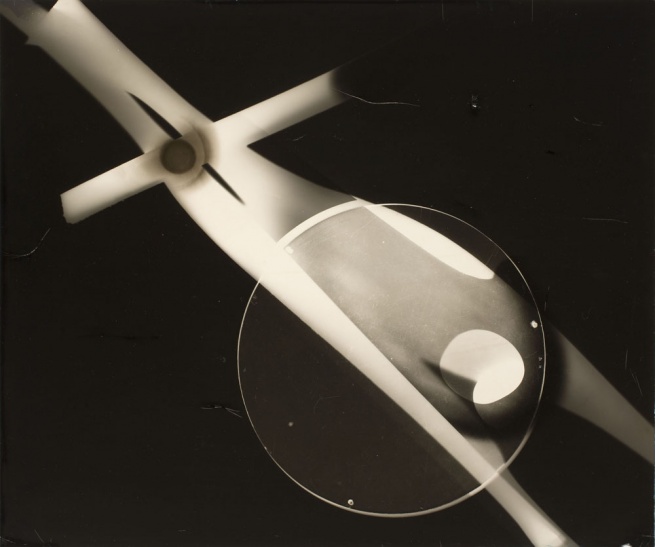

László Moholy-Nagy, Photogram, ca. 1924

Dai primi anni venti in poi Moholy-Nagy crea così i “fotogrammi”, stampe fotografiche su carta sulle quali l’immagine è ottenuta per contatto, posando cioè direttamente sull’emulsione oggetti e materiali eterogenei ed esponendoli alla luce in modo da ottenere un’immagine in negativo, con silhouettes opalescenti sovrapposte e stagliate contro un fondo nero. L’impressione diretta, un metodo che risale agli albori della fotografia, è largamente diffusa nelle avanguardie del primo dopoguerra: le sovrimpressioni nei rayograms di Man Ray, così come nei fotogrammi di Moholy-Nagy, sono immagini che possono essere descritte in termini di stratificazione temporale, vale a dire come immagini in grado di registrare il susseguirsi di una serie di eventi su una superficie fotosensibile. Ma se nel caso di Man Ray questi eventi sono il frutto inequivocabile dell’uso del caso, per Moholy-Nagy essi sono piuttosto il risultato di una sistematica esplorazione delle potenzialità del medium fotografico capace di stimolare un’esperienza ottica immediata. Scrive l’artista nel 1928:

«L’effetto prodotto è sublime, radioso, quasi immateriale. Le possibilità di creazione con la luce appaiono con infinitamente più chiarezza che in pittura. I rapporti di contrasto tra valori graduati, che vanno dai neri profondi ai bianchi luminosi passando per i grigi, suscitano grazie alla loro sovrapposizione e interazione un effetto luminoso intenso; questa emozione ottica, senza alcun significato oggettivo, dev’essere percepibile da parte di tutti».

Ma la flagranza visiva dei fotogrammi non eclissa la loro enigmaticità, la loro capacità di trasformare “le singolarità insignificanti in complessità significanti, le banalità in una brillante illuminazione”. Ridotti a spettri luminescenti, a radiografie di corpi indefinibili, a scheletri di luce deformati, gli oggetti e i materiali quotidiani utilizzati da Moholy-Nagy si mostrano alla fine sulla superficie sensibile come l’effetto di un montaggio di realtà eterogenee nel tempo e nello spazio, grazie al quale diventa possibile captare e trasporre visivamente le immagini latenti dell’inconscio: in una significativa ed esplicita tangenza con la poetica surrealista, la “pura forma” si incrina e si opacizza, mentre l’automatismo fotografico si afferma come l’organo di un nuovo corpo sensibile.

Negli stessi anni in cui si sviluppa l’arco dell’attività di Moholy-Nagy, in Unione Sovietica anche Aleksandr Rodčenko utilizza la fotografia come strumento al tempo stesso di verifica di nuove ipotesi percettive e come rinnovato linguaggio narrativo. Le posizioni dei due artisti sono in effetti diversissime: se Moholy-Nagy vuole dimostrare le possibilità di una visione allargata non attraverso non la rappresentazione ma tramite l’elaborazione di un modello visivo totalmente nuovo, Rodčenko considera il mondo sociale l’indispensabile punto di riferimento per le sue fotografie, e la nuova visione fotografica un mezzo per interpretare le nuove prospettive politiche e sociali aperte dalla Rivoluzione. Nell’equazione di Moholy-Nagy fra visione pura e cambiamento sociale, le fotografie contribuiscono all’arricchimento dell’umanità in quanto modello di una nuova relazione sensoriale, più ricca e articolata, tra gli individui e il mondo delle cose. Per Rodčenko, un materialista per il quale la fotografia stabilisce sempre una relazione con qualcosa di concreto, la scelta dei punti di vista e dei soggetti delle sue fotografie è un gesto gravido di conseguenze sulla gerarchia materiale e i valori condivisi nel corpo sociale. [...]

Aleksandr Rodčenko, Preparazione di una sfilata, 1928

La città moderna, i suoi grattacieli, le officine, le vetrine dei negozi, i tram, le auto, la pubblicità luminosa e le insegne di grandi dimensioni, i transatlantici, gli aeroplani hanno smosso le abitudini psicologiche e percettive. La scelta di angolature inattese, la moltiplicazione dei punti di vista, i close ups, l’uso del montaggio grafico servono a rafforzare la capacità unica della fotografia di fondere la documentazione del nuovo paesaggio sovietico con un’estetica che nasce dalle stesse esigenze di drastico rinnovamento che agiscono nello spazio sociale, un’aspirazione che trova una delle sue migliori espressioni, a partire dal 1927, nella serie di copertine e nei contributi fotografici alla rivista “Novyi Lef ”.

Uno dei caratteri ricorrenti del lavoro di Rodčenko è l’utilizzo di sequenze narrative, una scelta probabilmente influenzata dai cinegiornali Kino-Pravda di Dziga Vertov, e indice del suo rifiuto delle convenzioni tradizionali della pittura così come delle fotografie che imitavano quelle convenzioni. La pratica di ritrarre aspetti diversi di un singolo soggetto aiuta in effetti a stabilire l’identità modernista del medium, poiché ciascuna variante è diversa dalle altre e la serie esprime chiaramente la duttilità della rappresentazione fotografica. Se ciò che conta è elaborare un nuovo modo di guardare il mondo visibile che faccia propria in partenza la condizione postrivoluzionaria e non scompaia dietro il suo messaggio didattico, Rodčenko si investe direttamente nelle sue immagini in quanto soggetto rivoluzionario, facendo dell’esperienza fotografica non solo un mezzo per rivelare nuovi aspetti di un soggetto qualsiasi, ma per articolare una posizione rivoluzionaria, la constatazione che le nuove condizioni di vita alterano le abitudini percettive, permettendo di osservare il mondo esterno in modo originale, e coinvolgendo gli individui in una pratica politica e in una struttura sociale in cambiamento.

Aleksandr Rodčenko, Scala antincendio, 1925

I paesaggi urbani osservati da punti di vista inabituali, i sotto-in-su vertiginosi, come nella celebre immagine del 1925 dell’uomo arrampicato su una scala antincendio, i tagli diagonali, insomma tutta la grammatica visiva utilizzata da Rodčenko tra anni venti e trenta, si basano su una sistematica destabilizzazione e riconfigurazione delle coordinate spaziali che allude sia a un’intenzionale deviazione dalla norma e a una doppia liberazione, della fotografia dalla pittura e dell’artista dai ceppi della tradizione, che a una più ampia prospettiva di rigenerazione collettiva. La prospettiva obliqua può sganciare lo spettatore dalla scena, trasformandola un insieme di forme non familiari, liberate dalle loro associazioni abituali. O può coinvolgerlo aggressivamente, evocando un vertiginoso tuffo in uno spazio fin troppo palpabile. La maggior parte delle fotografie di Rodčenko produce un’interazione tra questi due poli – tra la contemplazione estetica e l’esperienza viscerale, tra astrazione e realismo.

L’inclinazione è in definitiva un vettore figurale di energia politica, una forma simbolica che addita una prospettiva di destabilizzazione permanente della realtà, così come la spirale del Monumento alla Terza Internazionale di Vladimir Tatlin (1920-21) non punta in verticale a un cielo eternamente aperto – come quella di uno dei suoi modelli, la cupola di Sant’Ivo alla Sapienza a Roma, capolavoro di Francesco Borromini – non aspira alla pacificazione o a enfatico universalismo, come la Tour Eiffel, quanto piuttosto a raccogliere, convogliare, dare efficacia alle spinte rivoluzionarie accogliendone al tempo stesso la conflittuale storicità.

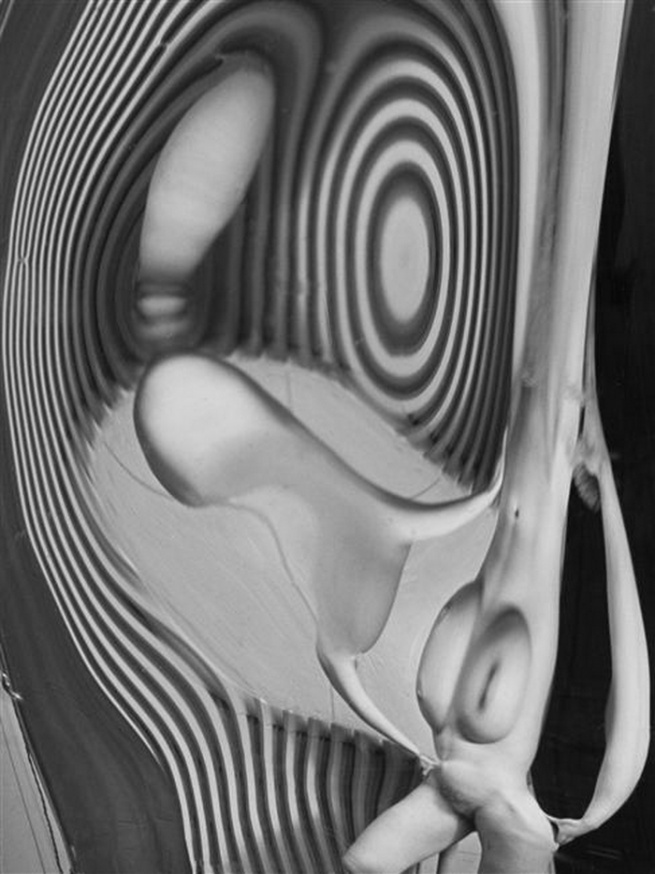

Il nodo corpo/tempo – che abbiamo visto profilarsi sin dalle prime sperimentazioni ottocentesche come una delle questione centrali per la definizione insieme filosofica e tecnologica del mezzo fotografico – ha acquisito un ruolo di primo piano nel panorama creativo del surrealismo. Le Distorsions realizzate nel 1933 da André Kertész rappresentano da questo punto di vista un episodio unico e altamente significativo del percorso del fotografo di origine ungherese. Commissionate dalla rivista umoristica “Le Sourire”, le immagini sono realizzate con l’uso di specchi deformanti, del tipo in uso nei parchi divertimenti, sui quali si riflettono i corpi di due modelle, Najinskaya Verackhatz e Nadia Kasine. Il tradizionale e atteso effetto grottesco o esplicitamente comico è tuttavia del tutto assente dalle immagini: gli specchi imprimono piuttosto sulle anatomie violenti effetti di anamorfosi, dislocazione, espansione e contrazione, trasformandoli in sagome inquietanti nelle quali l’identità individuale viene pressoché completamente evacuata e il simbolismo sessuale acquista una preminenza e una forza suggestiva del tutto inedite che giunge ad annullare la loro immediata leggibilità in senso pornografico.

Le circa duecento lastre di vetro in formato 9 x 12 realizzate da Kertész manifestano in effetti una violenta rottura con la tradizione del nudo femminile, non tanto, o non solo, a causa delle loro stravaganti deformazioni, ma soprattutto per la loro qualità perturbante. Se in molte fotografie della serie il gioco di riflessi non giunge infatti a intaccare profondamente la forma dei corpi, in altri casi gli effetti combinati dello specchio e della luce producono torsioni e dislocazioni chimeriche. L’anatomia appare spalancata, dispersa sulla superficie riflettente su cui si formano accumulazioni e stiramenti che lasciano però perfettamente leggibile la texture e le pieghe della pelle. In alcuni casi, i più radicali, la distorsione è spinta fino al punto di smembrare l’unità dell’organismo: un singolo arto o una sorta di mostruoso e informe coagulo in alcuni casi è tutto ciò che resta di un corpo interamente collassato nell’immagine.

André Kertész, Distortion #117, 1933

Lo specchio assume dunque nella serie una molteplicità di ruoli: è l’agente che produce la deformazione e insieme la superficie su cui questa si rende visibile; è un oggetto presente nello spazio ‘reale’ ma anche una superficie smaterializzata che coincide integralmente con l’immagine fotografica. In questo senso esso evidenzia sempre la sua doppia natura, ottica e allegorica: è figura e insieme registrazione fedele delle due azioni – raddoppiamento e incorniciatura – attraverso le quali il medium fotografico incide nel continuum dello spaziotempo per trasformarlo in immagine. Raddoppiamento e incorniciatura, nel caso di Kertész e di tutta la fotografia surrealista, che fendono l’unità dell’istante e ne demoliscono l’omogeneità, l’intrinseca singolarità, trasformando il reale percepito nel simulacro di se stesso. In questo senso la fotografia assolve al compito, decisivo per il surrealismo, di produrre un paradosso: quello di una realtà già costituita originariamente come segno, come presenza trasformata in assenza, spaziatura, scrittura.

Con il loro innegabile sottotesto voyeuristico, le Distorsions si rivelano così uno strumento capace di rivelare l’azione incessante del desiderio sul mondo visibile, la sua capacità di significazione affettiva della sensazione, e allo stesso tempo di incorporare la natura convulsiva di ogni atto percettivo. I corpi deformati che affiorano nelle immagini di Kertész, doppi disarticolati e feticizzati di corpi femminili reali, diventano così prova, dentro quel reale di cui la fotografia è l’impronta fisica, e al tempo stesso al di là dello specchio, della già avvenuta trasformazione della vita, del suo movimento organico, in rappresentazione.

Un’investigazione che tocca simultaneamente la componente psichica e quella corporea del movimento è al centro anche della breve e intensa produzione fotografica di Francesca Woodman. Nei suoi autoritratti il movimento ha sempre un valore performativo: il ‘mosso’, l’implicita compressione spaziale e la relazione, dichiarata nel caso dello scatto realizzato tra il 1975 e il ’76 a Providence, coincide con e insieme amplifica lo sdoppiamento concettuale, psichico e visivo introdotto dallo specchio. Emerge così una temporalità che amplia la natura denotativa del medium: l’indicalità viene distesa sull’asse di un’azione e le cose invece di ‘stare davanti’ l’obiettivo, avvengono. Le immagini, realizzate con lunghe esposizioni, conferiscono al corpo colto in movimento l’aspetto di un’impronta confusa, di una macchia. Ciò ha due conseguenze a livello estetico e concettuale: in primo luogo, si perde ogni riconoscibilità della figura ritratta, così che è inevitabile associare l’esperienza temporale della fotografia a una deformazione, a un mutamento irreversibile che tocca la stessa identità del soggetto ritratto; in secondo luogo, l’emergere della macchia, del tutto assente all’osservazione diretta, conferma la capacità del medium fotografico di creare nuove formazioni visive che a loro volta puntano a ridefinire il campo stesso del visibile come produzione soggettiva e anzi corporea. In altre parole, quasi a confermare le intuizioni di Benjamin, l’apparizione della figura dell’artista nella fotografia conferma che anch’essa non esiste se non all’interno delle regole specifiche del mezzo fotografico. La sua cioè è un’immagine, un’identità, visibile solo fotograficamente.

Tutta l’opera di Francesca Woodman sembra in effetti finalizzata a fotografare ciò che non può esistere se non nella fotografia stessa. L’immagine ‘mossa’ diventa allora il metodo più adatto a esplorare le caratteristiche peculiari del medium fotografico e il suo distacco da quella totalità, da quell’esperienza-mondo che non si può veramente riprodurre nell’inquadratura, e all’interno della quale l’oggetto, il corpo ritratto, perde la coerenza dei suoi contorni e la relazione con il continuum temporale. Diviene qualcos’altro: una creazione puramente visiva, in cui è revocata la nativa eliminazione da parte della fotografia del tempo prima e dopo lo scatto e dello spazio davanti e dietro l’inquadratura e si mostra invece una sorta di illimitatezza spaziotemporale.

Francesca Woodman, Untitled, 1976

Nell’autoritratto eseguito quando frequentava ancora la Rhode Island School of Design, Woodman appare in ginocchio su uno specchio posato a pavimento, l’artista riprende se stessa mentre compie un rapido movimento col busto e la testa; l’inquadratura, secondo un motivo ricorrente, mostra al tempo stesso il corpo dell’artista e il suo ‘doppio’ sulla superficie specchiante. Duplicando il corpo in forma di riflesso (o in altri casi anche di fotografia nella fotografia), l’immagine sembra alludere alla natura elusiva di un’identità facile da riprodurre nella sua forma esteriore e nondimeno sfuggente, né unica né solida. Il movimento della figura sfocata – in contrasto col tradizionale concetto di ritratto come posa immobile – amplifica questa vulnerabilità e agendo nello spaziotempo si deforma, si slabbra. Si può continuare a parlare di autoritratto, in questo caso, solo nella sua definizione più elementare: poiché Woodman smette di occuparsi in realtà di ciò che sta di fronte all’obiettivo – ovvero, se stessa – per dedicarsi solo a ciò che accade nella fotografia.

Il movimento, e la fondamentale, irresistibile inclinazione dello spazio e del tempo che esso imprime nell’immagine fotografica, diviene così l’innesco per far deflagrare in quest’ultima ogni residuo di credibilità mimetica: ciò che sta nell’immagine non appartiene alla realtà vista, ma si riconnette al piano di un’esperienza inclusiva e potenzialmente illimitata, crea le condizioni per far convergere memoria, corpo e inconscio in un adesso che contribuisce insieme ad aprire e a ricreare. Col fallimento paradossale delle sue aspirazioni a farsi prova oggettiva della corrispondenza tra mondo e percezione, il gesto fotografico si apre così una dimensione del tutto nuova: quella di un tempo non più concepito come successione lineare e quantificabile di istanti e di uno spazio non più pensabile come estensione omogenea e indifferente; smentendo una volta di più la sua pseudonatura di medium trasparente, si rinomina come atto inaugurale di una nuova episteme del visibile, e, al fondo, di una nuova soggettività.

[Nel testo, scorciato rispetto all'originale, sono state omesse anche tutte le note e i riferimenti bibliografici].