Out of Sight. Una conversazione con Ballo Charmet e Niedermayr

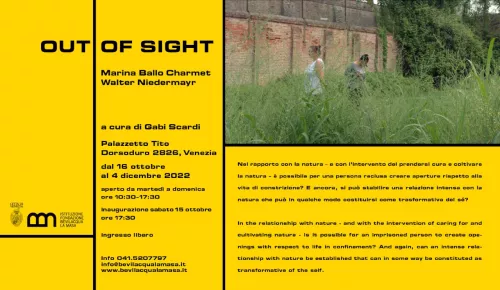

Si è aperta da pochi giorni a Venezia, nella sede di Palazzetto Tito della Fondazione Bevilacqua La Masa (e visitabile fino al 4 dicembre), la mostra di Marina Ballo Charmet e Walter Niedermayr Out of Sight, a cura di Gabi Scardi. Al centro dell’esposizione è un nuovo lavoro a quattro mani, la videoinstallazione Casanza, realizzata nel 2022 all’interno della Casa di reclusione femminile Le Convertite alla Giudecca. L’intervento degli artisti si è svolto in diversi spazi della struttura carceraria e nell’orto al suo interno, coltivato dalle stesse detenute in collaborazione con la cooperativa veneziana Rio Terà dei pensieri. Il video è stato girato nel grande spazio verde all’interno del carcere, dove le detenute sono impegnate nel lavoro quotidiano, e in alcuni ambienti interni. Le inquadrature – lunghi piani sequenza in “campo lungo” e a camera fissa – si susseguono lentamente sui due schermi, restituendo visivamente il tempo del lavoro e le sue variazioni atmosferiche così come la peculiare “sospensione” e l’isolamento imposto dalla perdita della libertà. La coltivazione dell’orto appare in questo modo uno spazio al di fuori delle regole, della temporalità, degli schemi di relazione e del linguaggio stesso del carcere, che consente alle detenute di sottrarsi almeno temporaneamente agli effetti della reclusione, generando un momentaneo ripristino della centralità del corpo, della sua espressività e integrità personale. Completano il percorso della mostra le fotografie realizzate dalle stesse detenute con macchine analogiche usa-e-getta al termine di una serie di incontri con i due artisti, e una selezione di altri loro lavori: tra gli altri, il video Agente Apri, realizzato nel 2007 a quattro mani dai due artisti, la videoinstallazione Tatay (2021) e il video Frammenti di una notte (2004) di Ballo Charmet, e alcuni dittici e trittici fotografici dalla serie Raumfolgen (2002-2021) di Niedermayr. Dalla pubblicazione che accompagna la mostra pubblichiamo di seguito la conversazione tra Stefano Chiodi e gli artisti.

Stefano Chiodi: Casanza è il secondo progetto che realizzate insieme. Quindici anni dopo Agente apri siete tornati a lavorare in un carcere, allora era San Vittore a Milano, questa volta il carcere femminile di Venezia. Come è nata l’dea di lavorare in un luogo così particolare, e in che modo siete entrati in rapporto con le detenute?

Marina Ballo Charmet: Abbiamo pensato insieme a un lavoro nel carcere di Venezia, un luogo molto particolare che ha sede in un ex convento del Cinquecento, alla Giudecca. Al suo interno esiste un orto molto grande, più di seimila metri quadrati, coltivato dalle detenute. L’intenzione era fare un lavoro nel carcere, per e con le detenute, in relazione a questo orto. Così abbiamo pensato di fare un workshop con le donne recluse, durante il quale abbiamo parlato dei nostri rispettivi percorsi e di come ci si possa occupare in arte di qualsiasi soggetto, del banale, del “sempre visto”. Abbiamo mostrato vari lavori fotografici, anche storici: soggetti banali, quotidiani come le foglie riprese da Eugène Atget, o certe fotografie del dadaista Raoul Hausmann. Abbiamo proiettato video d’artista, come quello in cui Andy Warhol mangia un hamburger o quello di Fischli & Weiss in cui un gatto lecca un piattino pieno di latte. L’intento era far capire come anche le cose semplici possano avere un loro significato nella storia dell’arte.

SC: Come avete selezionato le detenute partecipanti al progetto?

MB: Abbiamo lavorato col gruppo di dodici donne che si occupano della coltivazione dell’orto, poi diventate undici a causa di un trasferimento di una di loro. Le detenute fanno un corso di formazione per occuparsi dell’orto. La nostra idea era far realizzare a loro stesse un lavoro fotografico libero su questo luogo e assisterci durante le riprese del nostro video.

SC: Quando avete iniziato il lavoro avevate già chiaro cosa volevate realizzare oppure prima avete preso contatto con le detenute e il carcere e poi avete trovato la modalità più adatta?

Walter Niedermayr: Per capire come andare avanti abbiamo fatto un sopralluogo, cercando di capire come potevamo muoverci, cosa per niente semplice dato che ogni movimento doveva essere annunciato e pianificato in anticipo.

SC: Questa difficoltà l’avevate già sperimentata a San Vittore quando avete girato Agente apri?

WN: Lì era stato molto più semplice; per raggiungere la sezione dove vivevano le madri con i bambini c’era un percorso obbligato da seguire.

SC: Come si è stabilita la vostra relazione con le detenute? Quelle con cui avete lavorato sono condannate a pene lunghe o brevi?

WN: Brevi in certi casi e più lunghe in altri, a Venezia ci sono anche donne all’ergastolo. Ci sono pene e nazionalità diverse. La maggioranza delle detenute è di origine africana o di altre etnie e solo una minoranza è italiana.

SC: È stato facile stabilire un rapporto con loro?

WN: Creare un rapporto nel carcere con le limitazioni che ci sono è difficile. Abbiamo cercato anzitutto di non spaventarle e di incontrarci con empatia, perché il problema principale, abbiamo capito subito, era il timore delle detenute di essere viste dall’esterno. Qualcuna ce l’ha anche detto esplicitamente.

SC: Timore essere viste dalla loro famiglia, dai loro amici?

WN: Non volevano essere riprese, avevano paura. Abbiamo quindi spiegato la nostra intenzione di fare un lavoro con e su di loro dove però non sarebbero apparse, in cui non sarebbero state il soggetto primario.

MB: Abbiamo spiegato che il soggetto del lavoro era il luogo, il carcere stesso e l’orto/giardino…

SC: Il soggetto del lavoro comprende dunque una parte visibile, il carcere, e una non visibile, la presenza e il lavoro delle detenute…

WN: Sì, il contesto è costituito dell’edificio delle celle, dai corridoi, cortili, entrate, laboratori, più il giardino, che è l’area più grande del carcere alla Giudecca. E dunque il nostro lavoro si concentra su cosa fa questo luogo alle persone, alle detenute, su che tipo di rapporto si crea tra loro e il giardino e di conseguenza con la cosiddetta “natura”.

SC: Quindi la chiave è non far apparire le detenute ma solo il contesto?

WN: In parte sì. Quando abbiamo girato il video alcune detenute erano però visibili. Qualcuna è anche riconoscibile, ma abbiamo ottenuto il loro permesso per mostrare i volti.

SC: Parliamo della parte fotografica del vostro progetto. In cosa consiste?

MB: Abbiamo organizzato un laboratorio e proposto alle detenute di utilizzare delle macchine usa e getta, con pellicola quindi, e di scattare liberamente delle fotografie fino a esaurire il rollino. Alcune di queste fotografie verranno poi scelte da loro stesse per fare delle cartoline da spedire ai loro familiari o amici.

SC: Le detenute avevano già esperienza con la fotografia?

MB: Sì, si vedeva chiaramente, come tutti del resto in quest’epoca.

SC: La decisione di lasciar scattare le detenute è molto significativa. Mi ricorda la serie Hôpital de jour di Marc Pataut, che aveva usato una procedura simile alla vostra: in ambedue i casi si tratta di rinunciare alla posizione dominante del fotografo nei confronti del soggetto fotografato. Da questo punto di vista, in che modo si è stabilito il rapporto tra loro e voi?

MB: Ci hanno fatto diverse domande, ad esempio sulla nostra esperienza a San Vittore con i bambini. Ci hanno raccontato ciò che facevano nell’orto. Una delle detenute ci ha mostrato un albero che era quasi morto ma che grazie alle loro cure si era ripreso. Abbiamo parlato del senso di essere detenuti, della reclusione. Poco alla volta hanno capito, vedendo come ci muovevamo, sentendo le cose che dicevamo, che non eravamo lì per filmarle, bensì per riprendere lo spazio e il suo uso, il rapporto con la natura e la terra, insomma il senso del luogo.

SC: L’orto del carcere è un progetto avviato da tempo?

MB: Dal 1995. Era abbandonato, poi è intervenuta la cooperativa “Rio Terà dei Pensieri” di Venezia proponendo di rimetterlo a posto, di farlo coltivare dalle detenute stesse, insieme agli operatori e ai volontari. Il progetto ha avuto successo; producono non solo ortaggi e frutta, venduti una volta alla settimana dalle donne recluse e su cui c’è un guadagno effettivo delle stesse, ma anche una serie di attività come la profumeria, i cui prodotti vengono poi venduti a Venezia e altrove. È diventata una possibilità di lavoro.

SC: Walter, tu hai molto spesso fotografato scenari naturali, una natura però trasformata dall’uso e dall’abuso che ne fanno l’economia, il turismo e il consumo. Quando hai visto l’orto del carcere cosa hai pensato?

WN: Anzitutto va detto che se in un carcere un orto non è abituale la sua presenza è del tutto normale in un convento, dove ha un significato molto importante dal punto di vista religioso. Un orto è certamente un pezzo di natura ma è soprattutto uno spazio coltivato e dunque culturale. È uno spazio a cui le detenute si possono dedicare, dimenticandosi del luogo in cui si trovano. Sono esposte alla natura con le sue regole e i suoi processi e possono così fare un’esperienza concreta, imparare a conoscere le proprie capacità e i propri limiti. È un luogo liberatorio. Ci si perde nella natura e nel suo ciclo.

MB: La sensazione di “dimenticarsi dove ci si trova” entrando nell’orto ce l’ha riferita più di una persona. Può essere qualcosa che aiuta a ricostruire il sé della donna reclusa, a sanare le sue ferite.

SC: Il giardino moderno ha un’origine settecentesca e romantica, come specchio della vita intima, una natura reinventata e “naturalizzata” in cui svolgere un rituale quotidiano di contemplazione. Ma il giardino è anche una metafora per un intelletto e una sensibilità umane da coltivare e far fruttificare: Il faut cultiver son jardin, dice la frase finale del Candide. L’orto e il giardino hanno in comune un elemento temporale, il ciclo cosmico e vegetale di morte e rinascita che sospende in qualche misura il tempo della vita sociale. L’orto offre d’altro canto un esempio di natura produttiva e benefica, laddove il carcere è fatto di disciplina, linee rette, muri, sbarre, cancelli. Mi chiedo se questi temi siano stati presenti al momento dell’ideazione del vostro progetto e poi nel corso della sua realizzazione.

MB: Siamo partiti proprio dal contrasto tra la reclusione, la privazione della libertà, e la natura, lo stare nella natura. Nelle foto delle donne sono rappresentati in effetti molti muri, anche mozzi, e molti alberi circondati da fili, che da un lato riparano e dall’altro delimitano. Anche nella nostra videoinstallazione il muro è un elemento molto presente.

WN: Quale significato assume lo spazio naturale per le persone costrette alla detenzione? Prendersi cura dell’orto e in un senso più ampio prendersi cura di sé, tramite le possibilità che fornisce la natura, certo con tutte le problematiche che comporta una esistenza in reclusione.

SC: Per tornare alla fotografia, come avete impostato il lavoro con le detenute?

WN: Abbiamo spiegato loro solo il funzionamento delle macchine fotografiche, come utilizzarle praticamente per scattare. Le hanno usate durante il giorno e a sera le hanno riconsegnate perché non potevano portarle in cella. La direzione su questo è stata molto ferma, anche se noi avremmo voluto che le portassero in cella per fotografare l’interno del carcere.

SC: Chi scattava aveva dunque a disposizione un solo “rollino” di pellicola e il lavoro doveva svolgersi nell’arco di una sola giornata?

MB: Il lavoro poteva svolgersi in più giornate ma la macchina fotografica andava riconsegnata prima del rientro in cella ogni giorno.

SC:. Pensate di voler ripetere l’esperienza, con le stesse o con altre detenute?

MB: Ho fatto diversi seminari anche con bambini molto piccoli, e credo nel potere di conoscenza della fotografia, che può mobilitare anche esperienze profonde. Mi sembra interessante, non abbiamo ancora finito di discuterne. Alle partecipanti abbiamo detto che potevano fotografare come volevano, assolutamente libere da ogni codice prestabilito o posizione o inquadratura predeterminata ecc. Volevamo che scattassero nel modo più naturale, spontaneo, autentico, e così è stato effettivamente. Le immagini hanno tutte una certa spontaneità e autenticità.

SC: Si riconosce lo stile chi scatta o sono immagini per così dire “neutre”, anonime?

MB: No, non sono neutre, sono fotografie significative, empatiche: si possono riconoscere risultati visivi differenti.

SC: Quando avete visto per la prima volta le fotografie sviluppate, cosa avete pensato? Qual è stata la vostra reazione?

MB: Un senso di autenticità, di immediatezza, ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte a immagini non artefatte, a inquadrature che non cercano l’effetto, a qualcosa di già visto. Comunicano molto bene il senso del luogo, dell’essere lì dentro.

WN: Sono fotografie sincere e molto personali, piene di empatia per quello che inquadrano.

SC: Nel momento in cui avete visto il materiale scattato avete subito pensato come presentarlo al pubblico?

MB: Con Walter abbiamo pensato potesse essere interessante fare una specie di “mattoncino”, così l’abbiamo chiamato, ossia un piccolo libro di un certo spessore, con tutte le fotografie di piccolo formato. Abbiamo pensato anche ad altre soluzioni, come presentare le fotografie sul muro, su diverse file, e ad altre soluzioni, ma ci stiamo ancora riflettendo.

SC: Le autrici sono presenti in mostra con i loro nomi?

MB: Il nome sicuramente ci sarà, mentre la presenza del cognome o delle iniziali sarà decisa da loro stesse.

SC: Vorrei parlare ora della videoinstallazione. Entrambi avete realizzato numerosi video nella vostra carriera, di soggetto, fattura e sensibilità ovviamente molto diversi. E avete lavorato insieme ad Agente apri, come abbiamo ricordato. Vorrei partire proprio dal dato più elementare, dal momento della ripresa: chi decide come e cosa riprendere? Di chi è l’occhio dietro l’obiettivo? Di Walter, di Marina? O vi siete alternati in modo da ottenere riprese che riflettessero le vostre diverse sensibilità individuali?

WN: Abbiamo cercato di usare ottiche e inquadrature che entrambi utilizziamo di solito. Sono prospettive di ripresa vicine alla visualità umana.

MB: Sì, l’obiettivo “normale”…

WN: Dal grandangolo fino al normale.

SC: Avevate uno storyboard già pronto al momento delle riprese?

WN: Lo storyboard l’abbiamo realizzato dopo aver visitato il carcere, avendo ancora in testa il luogo, perché all’interno quella volta non era possibile fare riprese.

MB: Abbiamo poi pensato a dove poter mettere la macchina…

WN: Sì, abbiamo segnato i punti che potevano essere interessanti. Abbiamo sempre lavorato con un cavalletto che permetteva di guardare da un punto prefissato. L’intenzione era lavorare con un’inquadratura ferma, senza fare movimenti di macchina.

MB: Non ci sono mai state grandi discussioni, eravamo sin dall’inizio d’accordo di lasciare l’inquadratura fissa, senza movimento. Il luogo entra nel quadro, la macchina non va a cercarlo. La cosa importante è che non si danno informazioni, si dà l’idea di esperienza di quel luogo e di come le donne stanno all’interno, di cosa fanno. Quel che ci interessa è presentare l’esperienza del luogo, non tanto delle informazioni.

SC: Il video comincia con un’inquadratura dell’orto, non c’è la transizione, muri, cancelli, sbarre: siamo già dentro. Solo dopo si capisce lentamente cos’è il posto. All’inizio questa informazione non è esplicita, non si capisce che ci troviamo in un carcere. Non si tratta di un reportage. Il lavoro ha certamente un aspetto sociale, politico, le detenute, hanno vite, nazionalità e storie diverse. E tuttavia l’orto, l’hortus anzi, potremmo dire, è il vero protagonista. È questa impossibile combinazione orto/carcere che avete voluto far emergere?

MB: Un grande orto all’interno di un carcere è in effetti qualcosa di molto strano, è un luogo aperto dove l’“aperto” è strettamente in rapporto con il “chiuso”. Sono d’accordo con te, non è un reportage, non avevamo intenzione di farlo. Volevamo dare l’idea di un’esperienza, di un luogo all’interno di un altro luogo. Un luogo di reclusione, stretto in regole e limiti molto forti, dove emerge però la potenzialità di un rapporto con la natura e il suo ciclo.

SC: Per te Walter il video ha un valore di interpretazione della realtà fisica del carcere? È una sorta di “presa diretta” del luogo?

WN: L’approccio prevedeva l’uso dell’inquadratura fissa, come se si trattasse di una fotografia all’interno della quale c’è il movimento. Tutto quello che succede nell’inquadratura può essere interessante e può funzionare, anche il sonoro, che è molto importante in questo video perché dà un ulteriore riferimento al luogo, dà un senso del luogo.

SC: Entrambi avete rimarcato la stranezza di questo orto/giardino all’interno di un carcere che sorge nel cuore di Venezia. E in effetti dalle immagini e dal sonoro si può intuire che c’è una città di fuori.

MB: Sì, come dice Walter il suono è particolarmente importante, si intuisce la presenza dell’acqua appena al di là dei muri.

SC: Il video come viene presentato?

WN: Sono due grandi videoproiezioni a parete.

SC: Le immagini sono proiettate contemporaneamente?

WN: Sì, ma con dei neri e dei cambi di immagine dall’una all’altra parte, c’è un ritmo, una sequenza con una certa logica.

MB: Il ritmo della sequenza è creato dal montaggio delle inquadrature e dal rapporto tra le due proiezioni. È stato un lungo lavoro di prove e riflessioni. Nella fase di montaggio si è trattato in effetti quasi di creare due film da accostare cercando di creare una cadenza tra le due proiezioni; la ricerca del ritmo giusto tra i neri e le inquadrature è stata in effetti molto complessa.

SC: E in questo montaggio avevate un principio guida? Avete alterato la temporalità della ripresa, l’avete inclusa come piano sequenza unico?

MB: Non abbiamo alterato le sequenze, ci sono solo dei tagli. È intervenuto anche Davide Maldi, un regista giovane molto bravo che ci ha aiutati nel montaggio. Per trovare il ritmo giusto ci è voluto molto tempo.

SC: Il ritmo visivo è dunque una componente importante del lavoro.

MB: Assolutamente, le sequenze sono molto lunghe proprio per rendere il senso del luogo, lo “stare lì”, farne esperienza. Non si tratta di dare informazioni. Non è un reportage. La videoinstallazione fa emergere qualcosa di “sospeso”. Uno spazio che diventa luogo a sé, che rimanda a qualcosa di utopico

SC: Rispetto ad Agente apri c’è qualcosa di diverso nel modo in cui avete lavorato assieme in questa occasione?

MB: In questa videoinstallazione è come se una macchina fissa galleggiasse sul cavalletto ma riprendesse ciò che entra. Credo che in questo ci sia qualcosa di simile nel mio lavoro e in quello di Walter. L’abbiamo ritrovato lì.

WN: Per me usare il video così era scontato, ho sempre usato la camera fissa. Il luogo è nuovo, apparentemente è la natura che fa qualcosa con le detenute e viceversa. Credo che il tema principale del lavoro sia cosa fa la natura con noi, anche oltre il carcere, essendo noi stessi natura.

SC: Quando lavorate cosa imparate l’uno dall’altra?

MB: Ci siamo ritrovati alla macchina per decidere come e dove riprendere, è qui che emergono le affinità. Poi conta molto rivedere insieme tutto il materiale.

SC: Ma in chiave più soggettiva? Tu Walter lavori da solo e la solitudine è anche una condizione necessaria, un tempo di raccoglimento di fronte ai luoghi che riprendi. Lavorando con Marina, che è ovviamente molto legata al mondo della parola, alla scrittura, alla terapia, cambia il rapporto con ciò che vedi, con il tuo pensiero?

WN: Cambia nel senso che cerco di capire cosa voglia Marina. Abbiamo guardato insieme e abbiamo anche cambiato, fatto modifiche. È così il lavoro quando si lavora in due; chiaramente bisogna fare dei compromessi se l’altra vede la stessa cosa in maniera diversa, si impara a vedere le cose in un’altra ottica.

SC: È un’esperienza utile a tutto il vostro lavoro o resta confinata in un esperimento a quattro mani?

WN: Ti fa capire come l’altra vede o funziona o come vuol fare le cose. Forse aiuta anche a capire meglio il suo lavoro in generale. Sappiamo ormai come funzioniamo insieme, sono anni in cui ci conosciamo.

SC: E per te Marina?

MB: Per le riprese pian piano siamo riusciti a trovare accordi, mentre rivedere il girato nel montaggio ha richiesto un lavoro e un confronto più complesso.

SC: Walter, nel tuo percorso hai fotografato spazi naturali alterati dall’intervento umano e molti luoghi chiusi, laboratori, caveaux di banche, ospedali, prigioni. Marina, tu hai invece lavorato sulla città, sugli interni quotidiani e sulle relazioni interpersonali, sempre osservati con uno sguardo attento ai dettagli rimossi, non visti. Per entrambi è evidente una forte carica critica nei confronti delle istituzioni e dell’ordine apparente del mondo. In qualche modo l’orto del carcere a Venezia è un luogo emblematico per voi. Mi chiedo, nel suo insieme questo progetto contiene un intento politico, liberatorio, utopico, o piuttosto è concentrato sul tempo e lo spazio interiore, quello delle detenute e il vostro?

MB: Sicuramente c’è un aspetto utopico. Osserviamo ciò che la natura fa a noi e alle persone che sono lì dentro, limitate dall’istituzione che ingloba e mortifica la persona, dandole limiti e regole. Coltivare l’orto per le detenute è qualcosa di molto speciale, un modo diverso per loro di condividere un tempo, uno spazio, un compito comune. Il progetto ha coinvolto solo undici detenute su ottanta, quelle che lavorano l’orto, ma anche così è sufficiente a mostrare che è possibile creare un rapporto con la natura durante la reclusione, senza per questo farlo diventare un idillio.

SC: E a tuo avviso Walter qual è l’aspetto prevalente nel lavoro?

WN: A me piace quello che Goffman ha scritto nel suo libro su ospedali e carceri, Asylums, pubblicato nel 1962. La sua tesi centrale è che il fattore più importante che modella un detenuto, un paziente, non è il suo reato, la sua malattia, ma l’istituzione di cui è in balia; le sue reazioni e i suoi adattamenti assomigliano a quelli dei detenuti di altre istituzioni totali con il cui aiuto la società si mantiene in funzione. Tuttavia, questi “contromondi” del mondo sociale quotidiano sono in ultima analisi solo riflessi della società circostante: l’analisi degli estremi getta luce su ciò che si considera normale e può affermare la propria normalità solo attraverso l’esclusione e il confinamento dei comportamenti devianti. La carriera del detenuto o paziente è da questo punto di vista solo l’immagine speculare della carriera del normale cittadino. Dunque, se vogliamo descrivere e capire la situazione dei detenuti, necessariamente si deve prendere la loro posizione. Un altro aspetto importante emerso facendo questo lavoro era quanto sia importante un consapevole dialogo fra natura e uomo, un dialogo che in futuro potrebbe aiutare l’umanità a risolvere i suoi persistenti problemi se non a sopravvivere.

SC: Aver consentito alle detenute di scattare delle fotografie, qualcosa di normalmente impossibile, pensate abbia avuto da questo punto di vista un valore particolare? Ne avete parlato con loro?

MB: Non abbiamo ancora finito di discutere insieme le loro reazioni e i loro commenti. Certo è che avevano molta voglia di iniziare, attendevano che consegnassimo loro le macchine fotografiche. Si aspettavano di poter fare l’esperienza del gioco, di potersi affidare a un’esperienza di libertà visiva e mentale e andare oltre con la fotografia.

SC: È stata dunque anche un’esperienza di gioco in qualche modo?

MB: Sì, di gioco, proprio nel senso in cui lo intende Winnicott, quell’“area di illusione” che comporta una componente di libertà e creatività e ha una valenza straordinaria in una situazione di grande costrizione, limitazione e chiusura. La possibilità di creare liberamente coincide con un’apertura.

SC: “Bisogna coltivare il proprio giardino” resta allora un’esortazione valida, a patto di fare i conti col fatto che il giardino è qui un orto in un carcere?

WN: Sì, in fondo coltivando l’orto le detenute si sottraggono alle regole del carcere per seguire quelle della natura, del cambiamento delle stagioni. È un aspetto interessante. Le persone si sentono utili, lavorano con l’acqua e la terra, elementi naturali. E accudire le piante le mette in dialogo con le proprie possibilità di sviluppo. Penso che ogni giardino sia come un sogno che nasconde molte cose. Alla fine del Candide di Voltaire, in cui il mondo viene mostrato come un crudele mattatoio, pieno di follia, omicidi e ingiustizie, si scopre la saggezza, per nulla soffocante, che l’unica cosa da fare in modo sensato è “coltivare il giardino” in pace.

MB: Penso che coltivare l’orto aiuti le recluse a sentirsi più libere, a creare un rapporto con la natura e con ciò che questo comporta rispetto alle sensazioni e alle emozioni individuali. E far crescere, veder nascere qualcosa ha a che fare con una possibilità di riparazione del sé. Ma nel carcere l’identità della reclusa è “azzerata”, “denudata” completamente. È come se la reclusione dovesse comprendere sempre anche la punizione ulteriore della spoliazione di cui parla Goffmann. Si può dire che qui l’orto sia un altrove, un’apertura, che rimane tale anche se il resto continua a coincidere con l’azzeramento della persona.