Insetti / Malaria, zanzare e frontiere

Era un mattino tranquillo e luminoso e il sole cominciava a riscaldare la piccola ma frequentatissima clinica di Ndoba Ndoba: quattro muri e un tetto, parliamoci chiaro, con un portico sotto al quale la gente si assiepava attendendo il proprio turno. Non ero lontano dalla Missione di St. Philip gestita dalle Suore Missionarie di Santa Teresa Cabrini che prestavano i loro servizi medici anche in queste cliniche dei poveri nel mezzo del “bush”. Quella fu la mia prima esperienza in Africa, un’Africa incantevole con i freschi monti del Drakensberg e le vallette verdeggianti del piccolo regno dello Swaziland dove lavorai per qualche tempo. Aprendo la porta che dava sul portico che fungeva da sala d’attesa, mi trovai improvvisamente di fronte a un ragazzo di circa quattrodici anni, alto e magro, esausto e incapace di reggersi in piedi. Entrò nell’ambulatorio in silenzio, barcollando e facendosi strada tra le tante donne che affollavano l’esterno sedendo in terra con i loro bambini schiamazzanti. Non parlava né inglese né siSwati e cercava di comunicare nella sua lingua.

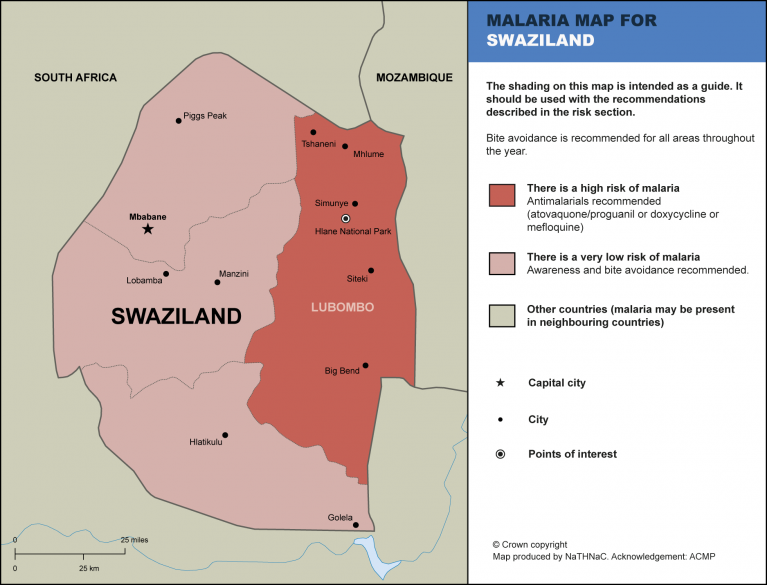

Arrivò una donna che la conosceva e tradusse: era giunto a piedi dal Mozambico salendo nella notte sui monti Lebombo, che in questo tratto di paese segnano il confine con lo Swaziland, scendendo poi sino alla piccola clinica che non era distante dal confine tracciato nel “bush” per cercare qualcuno che si prendesse cura di lui. Sister Raphael, la sorella-infermiera che era con me, una santa donna scozzese che era entrata giovanissima nell’ordine per dedicare la vita ai poveri d’Africa, si ricordò di averlo già visto qualche giorno prima, quando si era presentato con febbre alta: la diagnosi era stata facile e lo avevano trattato per la malaria. In quegli anni, il fenomeno della resistenza ai farmaci era agli inizi e si presumeva che la clorochina, medicinale economico e poco tossico, funzionasse sempre. Ma così non era per il poveretto che evidentemente soffriva di una forma aggressiva e resistente al farmaco. Avevamo il chinino e lo trattammo in quel modo. Non so cosa fu di lui dopo la sua visita a Ndoba Ndoba, ma probabilmente guarì. I bambini africani, infatti, sono spesso a contatto con i vettori della malaria, le zanzare del gruppo delle anofele, e si infettano sin dai primi mesi di vita.

Ancora oggi, molti soccombono, ma la maggior parte supera gli episodi e acquisisce presto una certa immunità parziale che li rende capaci di resistere agli attacchi successivi senza troppe conseguenze. Ricordo una collega ugandese che ebbe un attacco di malaria mentre viaggiavamo in Kenia: mi disse che quel mattino non si sentive troppo bene e aveva una febbricola; allora prese dei farmaci e continuò il viaggio come se nulla fosse. Non così sarebbe per noi che viviamo nel “nord” del mondo avendo “dimenticato”, intendo immunologicamente, la malaria e quindi molto più suscettibili di ammalare di forme gravi che possono anche uccidere uno su cinque tra gli infettati.

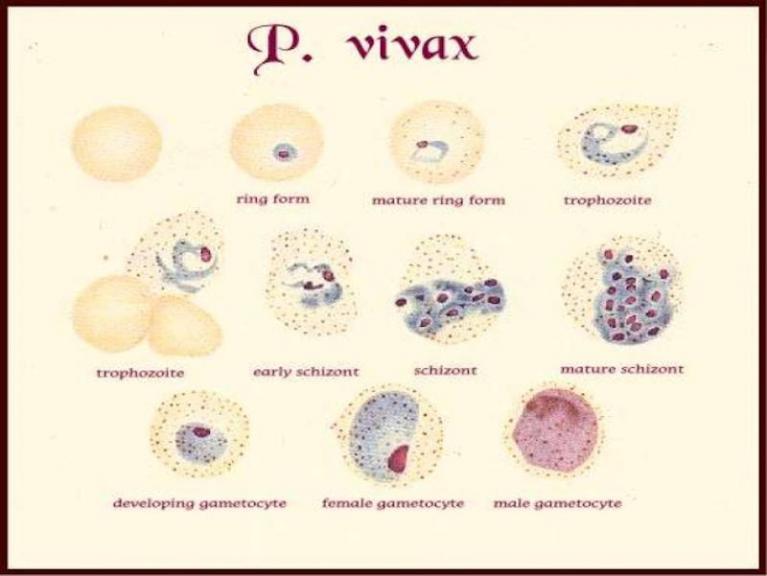

La malaria è malattia antichissima che pare sia nella storia umana da decine di migliaia di anni. Era ben conosciuta da Ippocrate e anche dai romani. Il suo nome, “mal’aria”, è di origine medioevale e sta ad indicare la sua affinità per le arie malsane, e un suo sinonimo, “paludismo”, è usato nella lingua francese proprio a suggerire che le paludi avevano qualcosa a che fare con la malattia. In Italia, colpita storicamente da frequenti epidemie estive, a partire dal ’600 ci furono validissimi studiosi della malaria: dal romano del XVII secolo Giovanni Maria Lancisi che ipotizzò per primo una connessione con le zanzare, al grande Camillo Golgi, premio Nobel per la Medicina nel 1906, che collegò l’atteggiamento periodico – ogni tre oppure ogni quattro giorni – degli attacchi febbrili con diverse specie del parassita che causa la malattia, un protozoo – ovvero un organismo unicellulare – scoperto qualche anno prima da un altro Premio Nobel, il francese Alphonse Laveran. Furono anni di grande intensità, evidentemente, e portarono altri due italiani, Marchiafava e Celli, a dare il nome di plasmodio (Plasmodium) al protozoo di Laveran. Sappiamo oggi che esistono 5 specie di Plasmodium: P. falciparum, il più aggressivo e mortale, P. vivax, P. ovale, P. malariae e P. knowlesi.

Ma si trattava di capire chi trasmetteva il plasmodio. Le ipotesi in passato erano state molteplici, come d’altronde per molte altre malattie infettive nell’era precedente la microbiologia, e tra le più fantasiose: dalla collera divina ad animali “invisibili” che infestano le paludi. Ronald Ross, che a sua volta ricevette, non per caso, il Nobel nel 1902, scoprì che infatti si trattava di zanzare e il nostro Grassi riuscì a documentare che erano quelle del genere anofele. Questa scoperta avviò lo studio dei metodi per prevenire e controllare la malaria che il noto parassitologo brasiliano Chagas sperimentò con successo già ai primi del ‘900: si trattava di eradicare le zanzare dall’ambiente interrompendo la trasmissione e il tutto si sarebbe risolto. L’era della chemioterapia antimalarica, iniziata poi nei primi anni del 1900 con l’introduzione del chinino, una sostanza naturale proveniente dalla corteccia di una pianta sud-americana, permise di combattere la malaria conclamata con farmaci capaci di sterminare il plasmodio nel sangue del malato.

L’Italia addirittura varò una legge “del chinino di Stato” nel 1895, legge messa in atto a partire dai primi anni del nuovo secolo che permetteva a chiunque di accedervi attraverso la distribuzione di massa nelle tabaccherie e gratuitamente per i poveri. Il risultato fu eccellente con il dimezzamento delle morti da malaria da 16,000 nel 1895 a meno di 8000 nel 1905. Nel 1915, si era già scesi a 2000. Tutto ciò fu possibile grazie al chinino e alle intense campagne di eradicazione che prevedevano la bonifica delle aree palustri dove si annidava e viveva l’anofele. L’introduzione del DDT, nell’immediato dopoguerra, concluse il processo di eradicazione dal nostro paese con gli ultimi due casi registrati nel palermitano, uno nel 1962 e il secondo nel 1965.

Chi si cura di insetti, anche solo per liberarsene quando diventano insopportabili come le mosche e le temibili zanzare, sa che queste ultime appartengono a diverse specie. Tre gruppi di specie sono importanti sotto l’aspetto della salute umana: Culex, Aedes e Anopheles. Le terribili e comunissime Culex, ad esempio, sono quelle che ci svegliano di notte con il loro fastidioso ronzio alle orecchie e l’odioso e immancabile ponfo rosso e gonfio che prude fortemente. Queste zanzare non solo sono ovunque si vada in estate tormentando le nostri notti, ma possono trasmettere la malattia del West Nile, causata da un virus, che si manifesta come una seria influenza. C’è poi la zanzara tigre, cosiddetta per via delle striature che ne caratterizzano l’addome, di origini tropicali ma sospinta sempre più a nord dal riscaldamento globale. Queste zanzare sono tecnicamente chiamate Aedes e sono salite alla ribalta del grande pubblico poiché trasmettono malattie temibili e gravi: dalla febbre di Chikungunya alla famigerata Zika. La febbre di Chikungunya causò nel 2007 una epidemia nel ravennate e il vettore del virus fu la zanzara Aedes albopictus.

Anche il famigerato virus Zika e quello che causa la dengue sono trasmessi dalle zanzare Aedes, specialmente la specie A. aegypti. Ma veniamo alle nostre Anopheles. Sono numerose le specie che appartengono a questo genere e variano a seconda della parte del mondo in cui ci troviamo: in Africa, si incontrano A. gambiae e A. funestus; in Asia, A. culifacies ed altre specie; in America latina, A. darlingi; e in Italia esistono alcune specie quali A. maculipennis nelle zone paludose del nord, e A. labranchiae e A. superpictus, in quelle del centro e del sud. Queste due ultime erano le principali vettrici della malaria prima della eradicazione mezzo secolo fa. Queste tre specie, pur ancora presenti nelle zone paludose della penisola, fortunatamente non sono più adatte a trasmettere i plasmodi della malaria più severa, quella causata da Plasmodium falciparum di origine africana. Le abitudini delle anofele sono molto simili: si tratta di zanzare le cui femmine pungono solamente nottetempo a partire dal tramonto e sino all’alba. Lo fanno semplicemente perchè hanno bisogno di sangue umano per nutrirsi e permettere lo sviluppo completo delle uova.

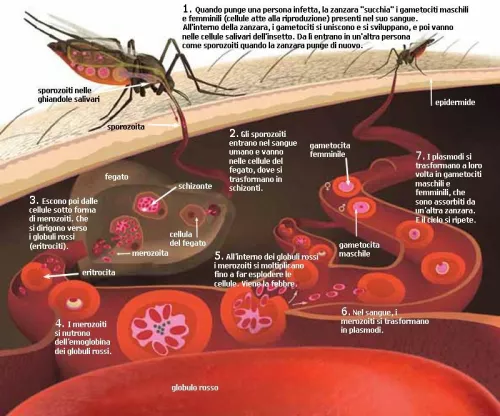

Quando pungono una persona che è infettata dai plasmodi che causano la malaria, suggendone il sangue si infettano a loro volta. All’interno della zanzara, i plasmodi si riproducono rapidamente e, dopo 9-15 giorni, invadono le ghiandole salivari dell’insetto, quelle che secernono la sostanza che ha scopi anestetizzanti al momento della puntura di una persona per suggerne il sangue. Iniettando questo liquido infestato dai plasmodi, la zanzara trasmette la malattia. Appena giunti nel sangue, i plasmodi raggiungono il fegato e vi si annidano per un primo ciclo di riproduzione e poi, a migliaia, vengono espulsi nel sangue invadendo i globuli rossi – infine distruggendoli – e iniziando così la fase di incubazione della malattia che varia da 9-14 giorni per la malaria grave da P. falciparum sino a oltre tre settimane per quella più benigna causata da P. malariae, una forma che diventa spesso cronica e tollerata con recrudescenze regolari e febbri a ritmo quartano (ogni 72 ore) che cessano spontaneamente e ricompaiono a distanza di mesi. Esistono forme di gravità intermedia causate da altri plasmodi quali P. vivax e P. ovale.

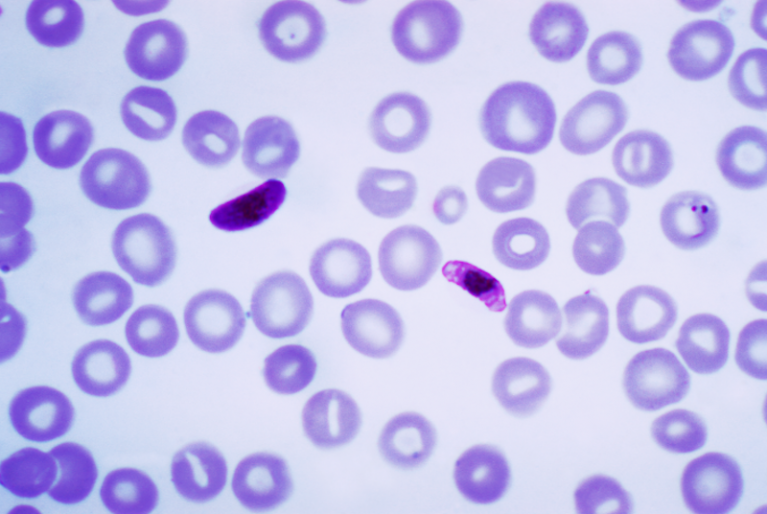

Il ragazzo dello Swaziland a cui facevo riferimento sopra presentava tutti i sintomi tipici: febbre alta, dolori diffusi, mal di testa, e anche vomito e diarrea. Le forme più gravi poi degenerano in quella che si definisce “malaria cerebrale”, ovvero una gravissima encefalite con esiti spesso fatali. È questa la forma da temere soprattutto per chi abbia viaggiato dove esiste la malaria da Plasmodium falciparum, ovvero nei Paesi tropicali ed equatoriali dell’Africa, Asia e America del sud, e non si sia protetto con la profilassi a base di farmaci da assumere regolarmente nel periodo di permanenza e con gli spray antizanzare che prevengono la puntura. Una diagnosi mancata o in ritardo può, infatti, essere fatale, come avvenne per il “campionissimo” Fausto Coppi nel 1960. Infettatosi durante un viaggio in Burkina Faso, la malaria, non riconosciuta al rientro in Italia dai medici che lo seguivano, lo uccise in due settimane mentre il compagno di viaggio e noto ciclista francese Geminiani, anch’egli ammalatosi, ma diagnosticato in tempo grazie all’esperienza “coloniale” dei medici francesi, si salvò grazie al chinino. Infatti, per fare la diagnosi, occorre sospettare la malattia e esaminare il sangue al microscopio usando delle colorazioni e dei metodi particolari facili da eseguire.

Oggi esistono anche test sul sangue rapidi e attendibili, ma per ottenere una diagnosi è necessario, prima di tutto, sospettare la malaria in ogni persona che rientra da un viaggio ai tropici e che, dopo due o tre settimane, presenta febbre alta e altri sintomi che si potrebbero confondere con una banale influenza. Fatta velocemente la diagnosi, il trattamento con i medicinali anti-malarici varia a seconda del tipo di plasmodio e della origine della infezione in quanto esistono ormai diffusamente forme resistenti ai trattamenti comuni del passato. Tuttavia, dalla malaria si può quasi sempre guarire a patto di sospettarla e fare diagnosi rapidamente.

Malgrado la conoscenza scientifica sulla malaria sia avanzata molto e si sappia fare diagnosi e trattare pressoché tutti i casi di malaria, ogni anno si stimano ad oltre 200 milioni gli episodi di malattia e quasi mezzo milione i morti, il 90% di questi in Africa soprattutto tra i bambini. E in Italia? Attualmente si registrano, in media, circa 700 casi all’anno, l’80% dei quali tra persone straniere provenienti dai Paesi in cui la malattia è endemica. Quasi tutti i casi sono “importati” a seguito di un’infezione acquisita in paesi tropicali dove si trasmettono i due plasmodi più frequenti: il pericoloso falciparum e il meno virulento vivax. Oltre il 90% dei casi diagnosticati in Italia sono legati ad una provenienza africana, dove d’altronde si verificano il 90% dei casi nel mondo. La trasmissione non associata a viaggi in Africa o a i tropici è praticamente rarissima. Si parla spesso di zanzare che viaggiano clandestinamente all’interno delle valigie e delle borse del turista di turno o addirittura nella cabina dell’aereo: ma siamo nel campo della fantasia e si contano sulle dita di una mano i casi con una provata origine di questo genere. Altamente improbabili sono anche le trasmissioni del plasmodio negli ospedali e centri di cura attraverso trasfusioni di sangue infetto o siringhe contaminate in quanto esistono normalmente precauzioni per evitare questa via di trasmissione.

Naturalmente, tutto è possibile, ma possiamo dormire sonni tranquilli in quanto il rischio è bassissimo e le zanzare capaci di trasmettere i plasmodi della malaria, da noi, non sembrano per ora essere presenti. Tutt’altra è invece la situazione di chi viaggia in luoghi malarici. È qui che occorre davvero essere prudenti e munirsi di ogni strumento possibile per evitare il contagio: farmaci per la profilassi, spray per le zanzare soprattutto di sera e di notte, e, quando necessario, una rete antizanzara impregnata di insetticidi ad avvolgere accuratamente il nostro letto. Evidentemente, il ragazzo mozambicano ammalato in Swaziland che veniva dalla povertà più dura non aveva a disposizione spray e reti antizanzare. Questa è ancora oggi la situazione in numerosi Paesi al mondo presso le popolazioni più disagiate. Si tratta, ancora una volta, delle iniquità e ineguaglianze che esistono tutt’oggi, oltre un secolo dopo la scoperta della causa della malaria, del suo vettore, dei mezzi diagnostici e del chinino. E il fatto che ci si ammali anche in Italia, malgrado l’eradicazione della trasmissione autoctona, non è che l’espressione diretta dei fenomeni legati alla globalizzazione, dove i viaggi e i movimenti tra le popolazioni sono mille volte più frequenti del passato. Ciò rispecchia l’assioma che senza un approccio globale ai grandi problemi della salute dell’uomo e scioccamente cercando di bloccare le frontiere non si arriverà mai a una protezione completa di chi vive tranquillamente nel “nord” del mondo: la malaria, come molte altre malattie infettive, non rispetta i confini in quanto i plasmodi, semplicemente, non li riconoscono come tali e le zanzare, pensa un po’, volano più in alto di ogni reticolato.