Una nuova collana di poesia / Capoversi. John Ashbery

La nuova collana di Bompiani “Capoversi” esce con tre importanti libri di poesia: L’ultimo spegne la luce del cileno Nicanor Parra; Non è tempo di esistere del russo Vladislav Chodasevič, e Autoritratto entro uno specchio convesso (Self-portait in a convex mirror) dello statunitense John Ashbery, in una nuova e bella traduzione di Damiano Abeni introdotta da uno scritto di Harold Bloom, arduo non solo per la densità concettuale, ma anche per essere parte di un discorso critico più ampio e denso di implicazioni, contenuta nel noto saggio Deconstruction and Criticism del 1979

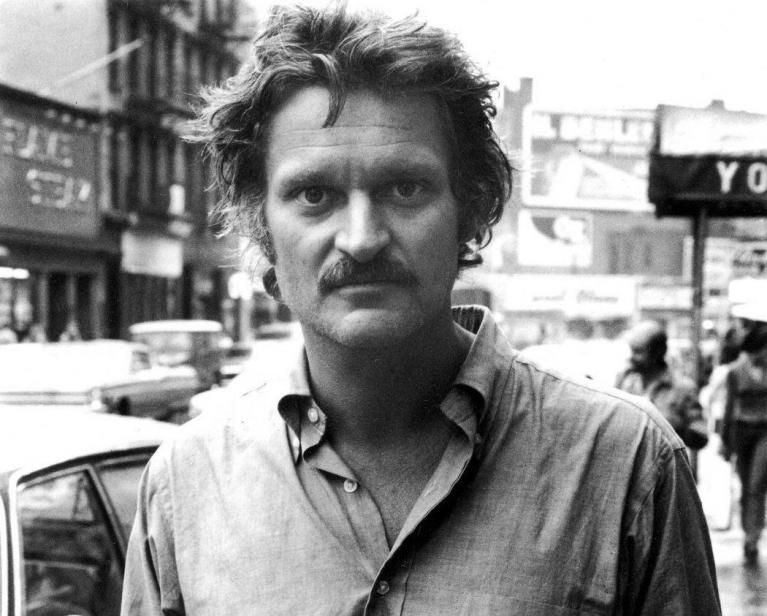

La raccolta del 1972 di Ashbery (1927-2017, Pulitzer Price per la poesia nel 1976) comprende una settantina di poesie, ma prende il titolo dal lungo testo, un poemetto di oltre 500 versi, che la conclude e che è senza dubbio uno dei risultati più alti dell’autore. Nella poesia eponima Ashbery riflette sull’autoritratto che Francesco Mazzola, detto il Parmigianino, realizzò nel 1524 e che, l’anno dopo, portò a Roma in dono al papa Clemente VII; per farsi conoscere e per stupire, racconta Vasari: riuscendovi perfettamente. Su una delle opere capostipiti del Manierismo, Vasari si esprime nitidamente così ed è utile citarlo estesamente ai fini della lettura della poesia, che allo stesso Vasari fa puntuali riferimenti:

«Per investigare le sottigliezze dell'arte [Parmigianino], si mise un giorno a ritrarre se stesso, guardandosi in uno specchio da barbieri, di que' mezzo tondi. Nel che fare, vedendo quelle bizzarrie che fa la ritondità dello specchio, nel girare che fanno le travi de' palchi, che torcono e le porte e tutti gl'edifizi che sfuggono stranamente, gli venne voglia di contrafare per suo capriccio ogni cosa. Laonde, fatta fare una palla di legno al tornio, e quella divisa per farla mezza tonda e di grandezza simile allo specchio, in quella si mise con grande arte a contrafare tutto quello che vedeva nello specchio e particolarmente se stesso tanto simile al naturale, che non si potrebbero stimare, né credere. E perché tutte le cose che s'appressano allo specchio crescono, e quelle che si allontanano diminuiscono, vi fece una mano che disegnava un poco grande, come mostrava lo specchio, tanto bella che pareva verissima; e perché Francesco era di bellissima aria et aveva il volto e l'aspetto grazioso molto e più tosto d'Angelo che d'uomo, pareva la sua effigie in quella palla una cosa divina. Anzi gli successe così felicemente tutta quell'opera, che il vero non istava altrimenti che il dipinto, essendo in quella il lustro del vetro, ogni segno di riflessione, l'ombre et i lumi sì propri e veri, che più non si sarebbe potuto sperare da umano ingegno».

La racconta era stata già tradotta in italiano nel 1983 per Garzanti da Aldo Busi, che su Asbery aveva scritto una parte della sua tesi di laurea. Al grande poeta americano e a questa poesia in particolare Busi accenna con scherzosa confidenza in un passaggio del suo romanzo Vita standard di un venditore provvisorio di collant: «gli mancavano due esami finali e la sua tesi sulla poesia americana moderna, da Walt Whitman al celebre John Aninny [ossia Ashbery] che, ispirandosi al dipinto del Parmigianino, aveva scritto Autoritratto di una checca convessa, era a buon punto».

È un peccato che, diversamente rispetto a quello che si è scelto di fare per Chodasevič, il volume Ashbery della nuova collana non abbia indicazioni bio-bibliografiche né note al testo o alla traduzione. Forse è stato ritenuto superfluo per un autore che è considerato uno dei massimi poeti degli ultimi decenni e sul quale si è scritto moltissimo nei paesi anglosassoni. Eppure qualche aiuto sarebbe stato utile per i nuovi lettori italiani che si accingono ad entrare per la prima volta in un mondo poetico che – a dispetto della sua difficoltà, tanto conclamata quanto effettiva – si rivela straordinariamente ricco e affascinante.

Diversi elementi cruciali della poetica e della forma espressiva di Ashbery si dispiegano in questo libro: nelle poesie che precedono il poemetto e nel poemetto stesso. Viceversa, altri elementi che pure hanno contribuito a formare nel pubblico l’immagine canonica di Ashbery risultano meno evidenti se non residuali.

Partendo dai secondi: non è esibita la contaminazione dei linguaggi (alto e basso, popolare e lirico) così tipica di quella beat generation in cui Ashbery viene normalmente inserito; inoltre è molto meno percepibile in questa raccolta la scarsa “comprensibilità” di Ashbery, frutto di quelle sue apparentemente illogiche, perché vertiginosamente rapide, transizioni da un concetto all’altro, da una immagine all’altra, da un dato di realtà a un resto di sogno o di un privatissimo ricordo o frammento verbale. Al contrario, e specialmente nel poemetto, il registro espressivo di Ashbery, forse perché impostato sulla distante e compassata lingua del Vasari da cui prende spunto (e che in parte traduce), si mantiene quasi costantemente elevato e “classico”, così da ricordare, almeno a chi scrive, il tono dei Quattro Quartetti di Eliot. Al piano dell’espressione, volutamente sorvegliato, corrisponde il rigore argomentativo messo in atto nella disamina della creazione di Parmigianino che, come vedremo, diventa riflessione sulla propria stessa arte poetica. Il poemetto è a tutti gli effetti una ekphrasis (che nel suo scritto Bloom accosta all’Ode su un’urna greca di Keats) e il genere, pena il fallimento, chiama puntualità e rigore.

Per converso, tra gli elementi fondanti della poesia di Ashbery possiamo senz’altro richiamare la sua peculiare percezione della realtà. Leggendo Ashbery, si fa esperienza di come sarebbe vivere se si avesse costantemente – come avviene in molte sue poesie – la percezione del movimento incessante delle cose, della luce e dei colori nello spazio e soprattutto nel tempo. In altre parole, se il soggetto (o come a volte dice Ashbery: “l’anima”) cogliesse il momento presente e al tempo stesso anche ciò che ha determinato quel presente e ciò in cui quel presente si trasformerà, sia sul piano dell’esperienza del soggetto (quindi voci, ricordi, gesti, possibilità future) sia sul piano “oggettivo” (gli spettacoli della natura, antropizzata o meno).

Il presente di Ashbery è un presente “oscillante” tra passato e futuro, un elemento – abitato dall’io – di un continuum spazio-temporale che, più che staccarsi e isolarsi dal prima e dal dopo, li congiunge e li pone in relazione.

Un esempio da “Sheherazade”, che insieme a “Grand Galop” è forse una delle migliori poesie della raccolta:

Le foglie, / d’un verde in apprensione, sono sgorbiate sulla luce. Il cattivo / convolvolo e l’ambrosia infestante chissà come si sono scordati di prosperare qui. / Un guardaroba inesauribile è stato messo a disposizione / di ogni nuova evenienza. Può essere se stesso adesso. Il giorno è quasi riluttante a declinare / e rallentando schiude nuovi viali / che non usurpano lo spazio ma abitano qui con noi. / Altri sogni andavano e venivano mentre il banco nuvoloso / di verbi e aggettivi multicolori si ritraeva dalla luce / per allevare nell’ombra la loro mancanza di metodo / ma soprattutto lei [Sheherazade] prediligeva le particelle / che trasformano oggetti della stessa categoria / in cose individuali, ciascuna distinta / da, ed entro la propria classe./ In tutto questo germogliare non c’era indizio di marea, solo un piacevole ondeggiare dell’aria / in cui tutte le cose parevano presenti, fossero / appena trascorse o prossime a venire. Tutto era invito. (p. 51)

Il presente di Ashbery è sempre a rischio di dissolvimento, ma il rischio può essere una potenzialità. Si afferra e si blocca per sforzo di volontà (“il momento monumento a se stesso”; “The moment a monument to itself”: Pollicino, pp. 108-9) o per farne oggetto di rappresentazione attraverso la scrittura.

Così come la fisica quantistica ci dice che le “cose” non esistono, ma solo particelle, che non sono poi che onde di energia, le quali per una inevitabile caratteristica della percezione dell’osservatore si addensano in “cose” e oggetti stabili, così la poesia di Ashbery ci fa (intra)vedere una realtà che – dietro l’illusione ottica della quiete dovuta alle differenze di scala – si muove a una velocità fantasmagorica, come un film accelerato che in pochi istanti ci mostra il germogliare e lo sfiorire delle piante o l’alternarsi del giorno e della notte su uno skyline urbano. Con l’ulteriore avvertenza, però, che in Ashbery il verso di scorrimento del nastro degli eventi non è univoco: “niente è irreversibile”: Fattoria III (mentre per la fisica contemporanea lo è, almeno in un certo senso).

La scelta di metafore prese a prestito dalla fisica contemporanea per parlare di questa poesia può non essere una suggestione arbitraria. I rapporti tra fisica quantistica e poesia di Ashbery sono stati sondati dal critico Peter Stitt (Uncertainty and Plenitude. Five Contemporary Poets, 1997), che in una intervista ha rivolto all’autore anche una domanda diretta, a cui Ashbery, non di rado restìo a esibire le sue suggestioni, ha risposto che di fisica non ha mai saputo nulla, salvo poi ammettere di averla assorbita inconsapevolmente (“per osmosi”) dal nonno, professore di fisica all’università di Rochester.

Certo è un esperimento suggestivo leggere il mondo continuamente transitorio di Ashbery (una hopkinsiana “pied Beauty” in cui l’aggettivo pesa più del sostantivo) avendo sotto mano qualche testo che si sforza di divulgare la fisica quantistica, per esempio i bei libri di Carlo Rovelli.

«La descrizione di un sistema fisico è sempre data rispetto ad un altro sistema fisico, quello con cui il primo interagisce. Qualunque descrizione dello stato di un sistema fisico è dunque sempre una descrizione dell’informazione che un sistema fisico ha di un altro sistema fisico, cioè della correlazione fra sistemi […]. La descrizione di un sistema, alla fine dei conti, non è che un modo di riassumere tutte le interazioni passate con quel sistema e di cercare di organizzarle in maniera tale da poter prevedere quale possa essere l’effetto di interazioni future». (C. Rovelli, La realtà non è come ci appare, Raffaello Cortina editore, 2014, p. 213)

E arriviamo così all’incontro-scontro con l’autoritratto di Parmigianino. Qui ci troviamo in una situazione estrema in cui due modi di percepire – quello di Ashbery e quello scelto dal pittore manierista – appaiono agli antipodi; e così deve essere perché l’oggetto esaminato possa far sprigionare, per contrasto, tutte le differenze del mondo del suo osservatore, costringendolo a riflettere sull’alterità tra i due modelli.

Nella prima delle sei stanze del poemetto (l’ekphrasis vera e propria), il poeta dunque osserva che il pittore italiano ha costruito, per il proprio autoritratto, un perfetto sistema chiuso, sia per dimensioni, sia per il mezzo usato, lo specchio convesso, appunto (il ritratto di sé riflesso è dunque il ritratto di un riflesso, un “riflesso di secondo grado”) che circoscrive la realtà al tempo stesso deformandola:

Lo specchio scelse di riflettere solo ciò che egli vedeva / e che bastava al suo scopo: la sua immagine / vetrificata, imbalsamata, proiettata a un angolo di 180 gradi. / L’ora del giorno e la densità della luce / adesa al volto lo mantiene / vivido e intatto in un’onda reiterata / d’arrivo. L’anima instaura se stessa.

Se “l’onda reiterata d’arrivo” ci riporta ancora una volta alla fisica, l’anima (“the soul”) è una parola fondativa nella riflessione di Ashbery sul suo fare poesia; appariva in uno dei suoi primi testi, “The painter” (1955), in cui un pittore cerca di ritrarre naturalisticamente un sistema aperto e sfuggente, il mare, per poi arrendersi e intraprendere a ritrarre se stesso. Ashbery contempla quel prodigio di arte che è l’autoritratto con pena e commozione per “l’anima” che è diventata

“un prigioniero trattato in modo umano, tenuto / sospeso, incapace di incedere molto oltre/ il tuo sguardo che intercetta il dipinto. /[…]

Nella deformazione dell’immagine prodotta dalla convessità dello specchio, la mano del Parmigianino appoggiata sul bordo inferiore del tondo appare smisuratamente grande; così Ashbery interpreta l’effetto ottenuto, secondo le opposizioni tra chiusura e apertura, anima e forma:

“Piacerebbe protendere la mano / fuori dal globo, ma la sua dimensione [del globo], / ciò che la sostiene, non lo concede. / Senza dubbio è questo, non il riflesso / a nascondere qualcosa, a far sì che la mano si profili immensa / nel ritrarsi appena. […] Francesco, la tua mano è grande abbastanza / da sfasciare la sfera, e troppo grande, / verrebbe da pensare, per tessere delicate trame / che solo parlano in favore di una tua detenzione ulteriore”.

Posto così il tema, che è nulla di meno che la questione di che cosa l’arte debba o possa rappresentare – realtà, vita, “anima”, sogni (altra parola-chiave della poesia di Ashbery) – il poemetto prosegue tra ampie oscillazioni della mente che ne spostano il fuoco, di volta in volta, ora verso il ritratto, ora verso l’esperienza che l’autore ha fatto del mondo e della poesia. È l’irruzione del suo consueto mondo multidimensionale a rompere l’illusione dell’ordine immobile creato dall’autoritratto e a riportare le ragioni della vita, che assumono il consueto (per Ashbery) magma di immagini, parole, ricordi che diventano parte del sé di ognuno:

“Nubi / nella pozzanghera si rimestano in frantumi dentati. / Penso agli amici / venuti a trovarmi, a quel che ieri / è stato. Un peculiare taglio obliquo / del ricordo che irrompe a disturbare il modello sognante / nel silenzio dello studio mentre pensa / se sollevare la matita dall’autoritratto. / Quante persone sono venute e sono rimaste per un certo tempo / a proferire parole di luce o di tenebra che sono diventate parte di te / come luce oltre nebbie e sabbie sommosse dai venti […] / Quelle voci al crepuscolo / ti hanno detto tutto ma ancora la favola continua / sotto forma di ricordi sedimentati in glomi / irregolari di cristallo”.

È difficile dire se possa esistere una conclusione positiva, esistenzialmente e sul piano dell’arte; di certo il finale sembra condurre Ashbery verso l’accettazione del proprio mondo imperfetto, urbano, perfino disumano, nonostante la fascinazione (che gli appartiene) di un altro possibile mondo di forme perfette, quello del Parmigianino:

“Perciò ti imploro, ritira quella mano, / non porgerla più in segno di saluto o come scudo, / lo scudo di un saluto, Francesco […]

La sua esistenza [di Parmigianino] / è stata reale, seppure tormentata, e la pena / di questo sogno a occhi aperti non potrà mai soffocare / lo schema ancora disegnato sul vento, / scelto e destinato a me, materializzatosi / nella radiosità ingannevole della mia stanza. / Abbiamo visto la città; è il gibboso / occhio riflesso di un insetto. Ogni cosa accade / sul suo balcone e viene ricapitolata al suo interno.