Il ritratto fotografico. Corpi, maschere e selfie

Giuro, amici miei, giuro (…) che il corpo della bella Carlotta riposerà sul marmo della mia tavola, per rivelare al mio coltello il segreto della sua bellezza, dice l’anatomista Carlo Gulz in un racconto di Camillo Boito intitolato Un corpo. Non le sole forme esterne del corpo bisogna guardare, né le sole gibbosità del cranio, ma tutta intiera la macchina umana. Tutto si collega, tutto s’immedesima. Ciò che i più dicono anima, forma una cosa sola con ciò che tutti usano chiamare materia. Le parole dell’anatomista suonano come una critica rivolta al fidanzato di Carlotta, l’altro personaggio maschile, doppio complementare dello scienziato, un pittore che aveva fatto il ritratto alla sua amata. Il racconto di Boito, pubblicato nel 1870, a qualche decennio dalla realizzazione del primo ritratto fotografico, evoca alcuni degli interrogativi che corrono lungo le pagine del libro di Phillip Prodger, Volti nel tempo. Una storia del ritratto fotografico (Einaudi, 2022). L’ambizioso progetto, che si estende dall’alba del ritratto fino all’era del selfie, si snoda lungo una serie di interrogativi, alcuni molto intriganti.

Cosa ci dice una fotografia su chi è stato ritratto? Cosa possiamo desumere in merito alla personalità, alla condizione, alle idee, alle simpatie o antipatie del soggetto che viene rappresentato? Il fotografo è più vicino al pittore che ama il soggetto, lo duplica e ne celebra la bellezza, o all’anatomista che fruga violentemente nella carne, cercando il segreto nascosto di quella bellezza, illudendosi di poterne scrutare l’anima? Nello sguardo del fotografo, l’anatomista e l’amante si fondono. Il ritratto non è solo la sostituzione della fotografia al modello, ma indica qualcosa che deve essere estratto, nel senso latino di trahere, tracciare, col prefisso re che accentua la reiterazione dell’atto grafico, l’intenzione di ex trahere il vero dall’incertezza del modello, l’anima dal simulacro.

Il bisturi è nascosto dentro l’obiettivo, la sua lama affilata incide la superficie e “apre” il soggetto. Fare un ritratto significa dunque eseguire un’autopsia, etimologicamente l’atto di vedere con i propri occhi, aprire la percezione fotografica alla propria visione e oggettivarla in via definitiva, come un referto clinico, alla visione altrui. L’obiettivo può, se si preferisce, essere considerato come un elemento fallico che si propone di penetrare l’immagine e coglierne la “vera” forma, accessibile solo con un atto che ne rompa il suggello della verginità e ne permetta l’assoluto, anche se temporaneo, possesso. Nulla di diverso da ciò che fanno i bambini con i loro giochi, violandoli e distruggendoli per capirne e carpirne l’anima. “Il bambino volta e rivolta il suo giocattolo, lo gratta, lo sbatte contro le pareti, lo butta a terra”, scrive Charles Baudelaire.

Se consacrare designa l’uscita delle cose dalla sfera del diritto umano, profanare significa “per converso restituire al libero uso degli uomini”, attraverso quella “forma speciale di negligenza, che ignora la separazione o, piuttosto, ne fa un uso particolare”. Perciò il gesto dell’apertura, suggerisce Giorgio Agamben, acquista il compito preciso di dis-sacrare, di riportare alla superficie, profanandolo, il nucleo di quella esperienza originaria. Ritrarre è dunque aprire, forzare un passaggio, infrangere una reclusione: ecco perché il gesto dell’apertura presuppone quello della trasgressione. In questa prospettiva il ritratto ha qualcosa di osceno, esibisce ciò che normalmente non si può vedere perché fuori scena, è l’indice di una rottura, di una crisi che mostra la rappresentazione nel suo punto critico, ovvero là dove si verifica malessere nell’imitazione, al punto di “andare essa stessa in frantumi per la propria profanazione”.

Il ritratto di Bryan Ferry, realizzato dal duo britannico The Douglas Brothers, che Prodger pone all’inizio del suo volume, nel ruolo di un Virgilio che prende per mano lo spettatore, è “un’entità misteriosa che emerge da un brodo primordiale di pigmento nero. È un’immagine che parla per segnali di fumo, e invece di fornire facili risposte ci conduce verso una più profonda comprensione dell’uomo – chi era, chi è, chi è stato”. Poche sono le immagini che, come questa, riescono a squarciare il velo di Maya, e pochi sono i fotografi che le sanno fare. Richard Avedon mostra l’illusoria somiglianza di Marylin Monroe con sé stessa. Non ci troviamo più dinnanzi a un modello di femminilità collocata all’incrocio fra una bambola e un sex-toy. A differenza della bambola, feticcio sostituto dell’essere vivente e oggetto passivo del desiderio, Marylin acquisisce un altro aspetto. Il fotografo distrugge l’immagine della bionda con il sorriso perenne e sostituisce la glittering image hollywoodiana dell’attrice con il ritratto dei suoi fantasmi.

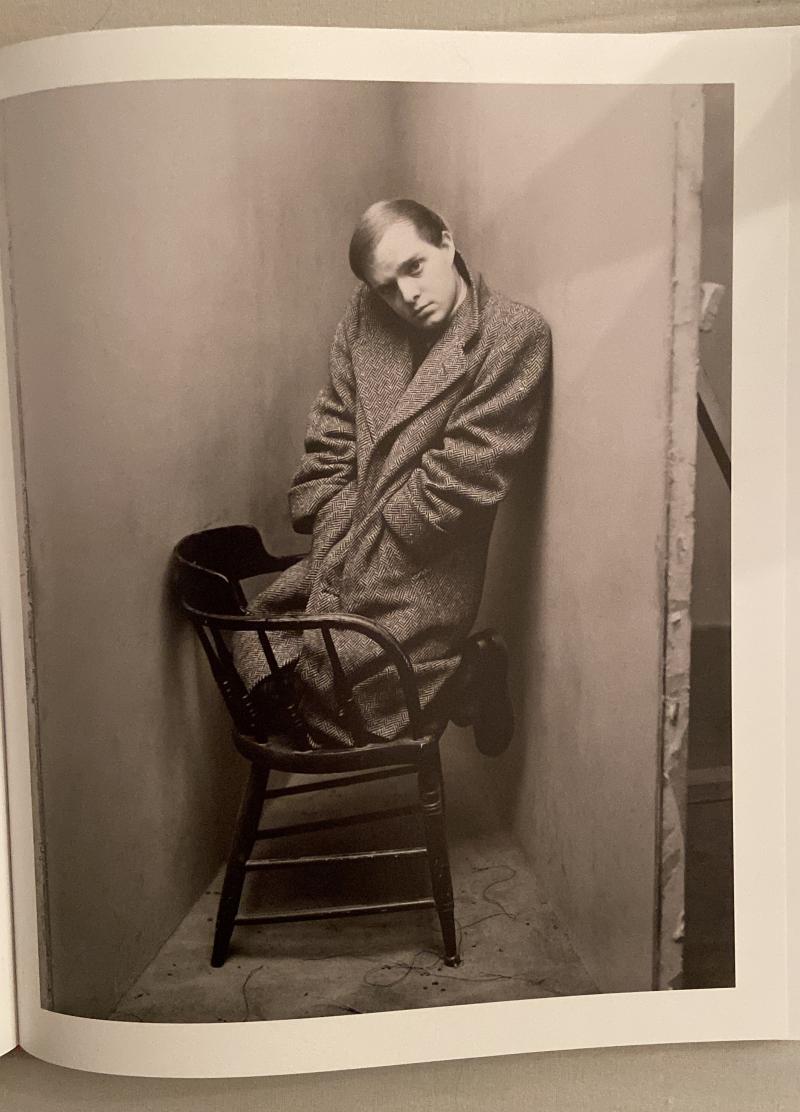

Cercare l’anima è un rischio. Significa voler penetrare nella dimensione diafana dell’intimità di un altro. Irving Penn è spietato con Truman Capote, mette lo scrittore letteralmente all’angolo e in un angolo. Il ritratto, che fa parte della serie Corner Portraits, mostra la vulnerabilità di Capote, la sua fragilità, ma anche il desiderio di esibirla come un trofeo. La debolezza di Capote è la linfa da cui trae forza lo sguardo crudele di Penn. Chiuso in un cappotto oversize, con le mani in tasca, in ginocchio su una sedia, sembra in procinto di fare una confessione al sacerdote della visione Penn, che lo assolve dai suoi peccati con l’obiettivo. “Questo ambiente intenso, claustrofobico e spietato era insieme uno spazio esistenziale che sembrava uscito da un dramma brechtiano e una piattaforma pura, ordinata, e persino accogliente in cui un soggetto poteva esprimere il suo vero carattere”, commenta Prodger.

Tuttavia, come accade nel confessionale o nello studio di uno psicoanalista, se apparentemente il fotografo nel suo studio plasma e orchestra ogni piccola variazione emotiva, può accadere che l’imprevisto irrompa fra le quattro pareti di una stanza di posa come una componente accidentale e aggiuntiva, rivelando l’aspetto inatteso, l’inaspettato del soggetto. Julia Margaret Cameron, “amava gli effetti imprevisti che otteneva nella sua “casa di vetro”, lo studio che aveva costruito partendo da un pollaio nella sua residenza sull’isola di Wright tra il 1864 e il 1866. Per esempio la sua The Mountain Nymph emerge da uno sfondo nero, ma quando Cameron si accinge a fare la foto “non poteva sapere dove sarebbe finita la cascata di riccioli ribelli che scendevano fuori fuoco sul collo della figura, né poteva vedere l’intensità del suo sguardo indagatore”.

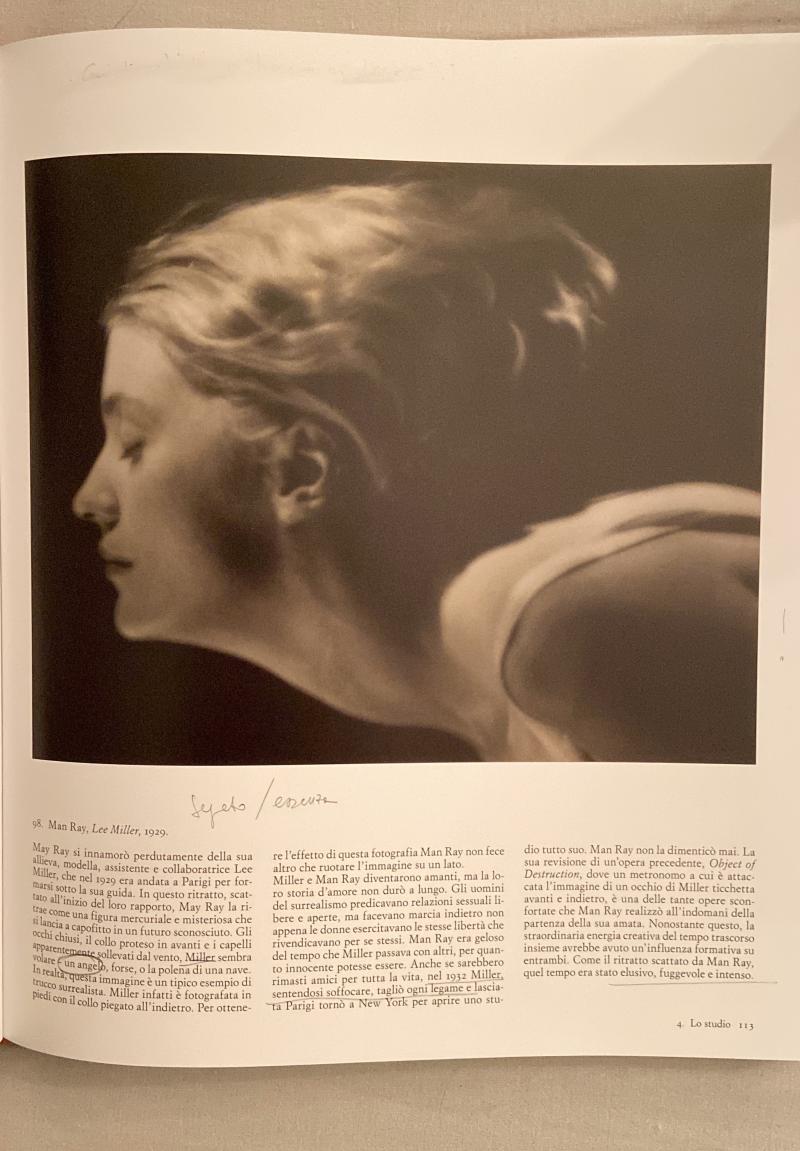

I Greci attribuivano l'invenzione della pittura alla figlia di Butade, un vasaio di Corinto. La giovane, innamorata di un uomo in procinto di partire per la guerra, ne aveva ricavato un ritratto, ricalcandone la silhouette proiettata sulla parete dalla luce di una lampada. Questo racconto associa la raffigurazione umana a una dimensione magica e cultuale: un ritratto può arrestare il tempo, fissare il ricordo, eternare il transeunte. Il ritratto che Man Ray scattò a Lee Miller nel 1929 era quello di un uomo innamorato che raffigura la sua amata come un angelo. Con gli occhi chiusi, il collo proteso in avanti ed i capelli che sembrano mossi dal vento, Lee Miller ricorda le figure volanti di Chagall. In realtà la donna è fotografata in piedi con il collo piegato all’indietro. Man Ray, ruotando l’immagine su un lato, ottiene l’effetto del volo e della leggerezza, e fissa per sempre la bellezza sfuggente di Lee Miller, quasi anticipando il volo con cui la donna lo lascerà, per tornare a New York e volare verso il proprio futuro di fotografa.

Forse il ritratto ha il potere di anticipare, intuire, svelare un futuro prossimo a venire. Il segreto, come nella Lettera rubata di Edgar Allan Poe, è proprio davanti agli occhi di chi osserva. Di sicuro ha l’ambizione di un documento capace di narrare ai posteri una vicenda vissuta fino al momento dello scatto, è sintesi di un passato che si propone al futuro, è un attimo pieno di storia che aspetta domande e che generosamente fornisce, o illude di fornire, risposte. In pittura come in fotografia, nasce dall’esigenza di rappresentare una costruzione sociale, raccontare il successo economico, l’ascesa al potere, il momento cruciale dell’esistenza, una visione artistica. Chiedere un ritratto presuppone sempre una valida ragione personale, famigliare o di gruppo, e realizzarlo vuol dire soddisfare esattamente quei presupposti.

Non accade questo quando si parla di selfie. Prodger sembra accoglierli benevolmente quando afferma che “i selfie sono più di semplici autoritratti fatti con lo smartphone. Ritraggono un soggetto in un contesto, a riprova del fatto che “io c’ero” in un particolare momento o luogo, o in presenza di una certa persona. La natura informale e divertente del selfie fa parte del suo fascino: solitamente spensierati e venati di ironia, i selfie migliori sono reazioni spontanee a circostanze, e non opere grevi di significato”.

Ma all’autoscatto digitale, seriale, universale, manca la sostanza del ritratto, il suo essere pieno di contenuti espressi dal soggetto che vengono interpretati dal fotografo e poi rilasciati al giudizio di chi osserva. Il ritratto ha un committente e una causa, espliciti o meno; il selfie è un’attestazione temporanea di esistenza, un hic et nunc nel quale spazio e tempo perdono spessore ed entrano nella dimensione binaria del like. I selfie, come il contorno della mano, le iniziali del nome, i cuoricini trafitti impressi su santuari, affreschi e tronchi d’albero, sono l’espressione a livello elementari del bisogno umano di percepirsi esistenti, di essere rassicurati sulla propria identità. La replicabilità infinita, la sottomissione volontaria a precisi e ripetitivi canoni (labbra corrucciate, occhi che strizzano, faccia imbronciata), sono antitetici rispetto all’elitarismo e alla ricerca individuale di un ritratto. A ben altro livello si colloca quel particolare ritratto che è la maschera. Se il ritratto è un gioco di ruolo è altrettanto vero che noi siamo indistinguibili dal nostro ruolo. Il volto è una maschera che mette in crisi l’illusione di una fisiognomica leggibile, e pone il fotografo di fronte alla sua difficoltà di penetrare l’altro. La maschera è involucro e simulacro, è l’ambiguità, la verità perennemente altrove, non disposta sulla superficie che crediamo di decifrare.

Il fotografo si ritrova immerso in un gioco di sequenze che non è in grado di interpretare, né tantomeno di governare. Non sa cosa fotografa, la maschera vale per ciò che nasconde, ma ciò che nasconde è rimandato a un dopo, all’istante successivo a quello dello scatto, e dunque destinato ad essere invisibile. Vedere il volto che sta dietro la maschera è impossibile, ma questo non significa che non vi sia nulla. Così accade per le messe in scena di Cindy Sherman e per i suoi autoritratti, una critica radicale all’idea aristocratica e poi borghese della rappresentazione dell’identità e persino della stessa sua possibilità.

Il libro di Prodger forse tradisce il titolo: non è, infatti, una storia del ritratto fotografico, quanto, come nella presentazione è ben indicato, un personale profilo storico del ritratto. Questa declinazione del tutto individuale è pertinente con l’idea stessa di ritratto, che non avrà i risvolti pirandelliani della maschera, ma ha il pregio di sfuggire ad un percorso preordinato e ideologico per adagiarsi sul ritmo di una improvvisazione jazz, una variazione sempre diversa su un tema che ci è o che ci viene reso. Qui si concentra, probabilmente, la godibilità del libro e delle sorprendenti foto che racchiude.