Passato e presente / Se il fascismo è di moda

Dovremmo finalmente far entrare il fascismo a pieno titolo nel nostro patrimonio culturale. Sarebbe l’unico modo per interrompere, almeno per un po’, il meccanismo inceppato della sua evocazione per descrivere il presente. Come un dente di un ingranaggio che scatta indietro dopo un movimento apparentemente coordinato, la moda del fascismo non passa. Se il fascismo è di moda, il fascismo fa la storia della contemporaneità: ma non perché sia riprodotto o ne siano reiterati gli elementi strutturali, piuttosto perché esso viene evocato come una forma del pensiero (malefico) che da settant’anni a questa parte non ha conosciuto periodi di bassa stagione. Questo continuo riferirsi non va, come si potrebbe ingenuamente pensare, nel senso di un lavoro di memoria, ma piuttosto a reificare il significato di un’epoca senza il beneficio di allontanare il suo ritorno, con l’effetto contrario di vivere il nostro presente parzialmente in funzione di essa.

La demonizzazione del fascismo, innescata con forza inaudita dalla formula crociana che lo relegava a una “parentesi” della storia italiana, ha contribuito non solo a un suo studio fortemente ideologizzato ma, più grave, a un deposito di fascino trasgressivo crescente a ogni nuova evocazione del termine “fascismo”. Cioè, più il fascismo veniva (e viene) approcciato senza la profondità di un meticoloso studio culturale, più il suo simulacro linguistico si riempiva (e si riempie) di una fascinazione ai limiti del sacro. Con questo processo di demonizzazione alcune immagini e alcuni gesti si sono scontornati sulle rovine della storia, e, senza incrinature, oggi sopravvivono impunemente e con estrema forza simbolica. Li abbiamo visti prodursi recentemente perfino sui sagrati delle chiese a chiusura di messe funebri, quasi a sfidare la teatralità dei riti cattolici – mi riferisco ai fatti di Sassari e Catanzaro di settembre scorso.

Nonostante la svolta culturalista degli studi sul fascismo (lanciata dallo studioso tedesco George Mosse, qui in Italia portata avanti, tra gli altri, da Emilio Gentile e nel mondo anglosassone da ricercatori come Roger Griffin), affermatasi tra gli anni Settanta e Ottanta, due fenomeni si sono inevitabilmente cristallizzati sospendendo l’ingranaggio della moda a cui facevo riferimento.

Il primo è quello della saturazione semantica del termine “fascismo”, descritto da Michel Foucault in un’intervista concessa al giovane Jacques Rancière alla fine degli anni Settanta (in italiano in Poteri e strategie: l’assoggettamento dei corpi e l’elemento sfuggente, Mimesis, 1994). Il filosofo francese indica nella critica marxista o psicologizzante del fascismo una “complicità generale nel rifiuto di decifrare ciò che [esso] fu realmente”, suggerendo di iniziare a lavorare la questione in maniera genealogica. Ne deriva una constatazione cruciale: “la non-analisi del fascismo è uno dei fatti politici più importanti di questi ultimi trenta anni. Questo permette di farne un significante fluttuante la cui funzione è essenzialmente di denuncia: i metodi di ogni forma di potere sono sospettati di essere fascisti come, allo stesso modo, le masse sono sospettate di esserlo nei loro desideri”.

Questa fluttuazione ha dunque reso il termine “fascismo” molto malleabile, un materiale capace di adattarsi a tutte le intercapedini di senso e in svariati domini. D’altra parte, ha permesso l’irrigidirsi di certi modi di darsi al mondo come fascisti, estrapolando alcuni rituali simbolici del fascismo storico, sacralizzandoli in una grammatica di processi performativi.

L’altro fenomeno, inscindibile dal primo, è sottolineato negli stessi anni da Jean Baudrillard in La storia: uno scenario rétro, (raccolto in Simulacri e impostura: bestie, Beaubourg, apparenze e altri oggetti, Cappelli, 1980), dove il sociologo francese intravede la fascinazione estetica per il rétro, in un’epoca, come la sua di allora (ma anche la nostra di oggi), dove si ha il sentimento che la storia si sia “ritirata” in una bassa marea permanente lasciando emergere “flussi” privi di referenti forti. Il fascino per il rétro, per una storia mitizzata nelle narrazioni, è quello che desidera “risuscitare il tempo dove almeno c’era la storia, dove almeno c’era della violenza (foss’anche fascista), dove almeno c’era una questione di vita o di morte”: la consolazione di un prisma interpretativo basato su un mondo di buoni e cattivi, di bene e male.

Fra questi due problemi, suggeriti da una French theory un po’ datata, ma che ha il merito di averci visto lungo, si dibatte il nuovo libro di Michela Murgia, Istruzioni per diventare fascisti, cercando alcune vie d’uscita, a partire dalla scelta retorica di indirizzarsi a un aspirante fascista per spiegargli come fare a restaurare un regime a lui consono. Si tratta di un rovesciamento molto efficace poiché restiamo di stucco quando, immersi nella lettura, rischiamo di dimenticare, anche solo per un attimo, tale figura antifrastica e dunque riconoscerci anche noi, dallo spirito blasé e politicamente corretto, aspiranti fascisti. Da questo punto di vista, il testo coglie nel segno. Ma il respiro corto di questa strategia non compensa l’aspetto problematico del libro.

Murgia, infatti, attraversa il crinale pieno di trappole che si percorre quando dal fascismo storico si cerca di desumere quello antropologico e finanche psicologico. Un terreno scivoloso che è stato percorso più o meno fruttuosamente da tanti intellettuali e artisti. Non potremmo non ricordare gli scritti di Pasolini a proposito: pur concedendo inevitabilmente a un lessico proprio agli anni Settanta, il poeta friulano scriveva che, se il fascismo storico aveva prodotto un’irreggimentazione di facciata, “scenografica” senza sostanzialmente “scalfire l’anima del popolo italiano”, quello prodotto dalla “civiltà dei consumi”, un “fascismo” a suo modo di vedere molto più totalitario, quest’anima l’aveva “lacerata, violata, bruttata per sempre”. Arrivava perciò alla conclusione che la lotta contro il fascismo storico si tramutava in una sorta di ostacolo per la contestazione ai veri nemici del suo tempo, mascherandoli e dunque nascondendoli. Ennio Flaiano lo faceva dire a Mino Maccari in un tono più tagliente: “Il fascismo si divide in due parti: il fascismo propriamente detto e l’antifascismo”.

Se allora Murgia ci promette di separare il più possibile quello che lei indaga – il “metodo” fascista, i suoi elementi strutturali – dagli episodi storici, in realtà cerca in tutti i modi di farci stare in un tempo ben preciso: non in quello del terrore dal gusto kitsch tra un fez e un uniforme in orbace, ma nel presente dei nostri leader. Senza nominarli, il libro, come un’ossessione, è punteggiato da riferimenti agli atti o alle parole dei nostri capi coevi: “rottamare”, “gufi”, “giglio”, “80 euro” da una parte, “uno vale uno”, “mandare a fanculo”, “fare a nuoto un lungo braccio di mare” dall’altra, “flat-tax” e eventi di Macerata (velatamente evocati) per quelli che ora forse Murgia considera come i veri fascisti del presente. Solo un piccolo riferimento alle “distribuzioni di sacchetti con la spesa dentro” per coloro che nel nostro quotidiano ce la mettono tutta a farsi riconoscere come fascisti, i militanti di Casa Pound, indubbiamente i lettori più delusi di questo volumetto. Tale presentismo non mette dunque al riparo il libro dalla critica verso la struttura manichea del pensiero politico che propone: o sei fascista o sei democratico. Se è vero che tali poli sono antitetici, la legge contro l’apologia del fascismo parla in effetti di “finalità antidemocratiche” come caratteristica di una qualunque attività neofascista, questa binarietà non solo non aiuta l’analisi ma anzi aumenta la falsa incongruenza che lo scritto di Murgia vorrebbe in un certo qual modo smascherare: il peggiore dei fascisti si vuole sempre far passare come democratico.

Cioè, con l’intenzione di sviscerare per elementi caratterizzanti un possibile potere fascista del presente, si arriva paradossalmente a un effetto indesiderato: facilitare l’individuazione del fascismo come evento “unicamente unico” facendone una sorta di rivelazione negativa che si insinua quasi inevitabilmente nei nostri governi politici attuali o recentissimi. Basti poi riflettere sul fatto che, senza quasi mai confessarlo, Murgia nel suo scritto attraversa molte altre polarità, come quelle fra conservatorismo e progressismo o tra statalismo e liberalismo, intrecciando i millenari problemi riguardanti la relazione tra carisma e potere e le varie tipologie di demagogie, populismi e macchiavellismi. Insomma, mi verrebbe da dire, la natura spuria dello stesso potere politico.

Dice bene il filosofo belga François De Smet nel suo Reductio ad Hitlerum (Presses Universitaires de France, 2014, da tradurre quanto prima), il cui titolo riprende la celebre formula coniata da Leo Strauss nell’immediato dopoguerra: oltre che un argomento fallace per squalificare l’avversario, questo continuo riferimento al fascismo testimonia di una nostalgia per un universo manicheo che delimita senza dubbi e sfumature il bene e il male, e che finisce per diventare l’unica bussola di riferimento nel nostro contemporaneo. Un prisma che inevitabilmente deforma le interpretazioni, non perché sia escluso, figuriamoci, che il fascismo – sotto diverse forme – possa ritornare, ma perché il presente si ritrova costretto necessariamente dal ritmo pavloviano con cui viene evocato.

Vivendo in Francia, e rimuginando su questi problemi da un po’, nel 2015 assistevo con interesse a un confronto televisivo, forse ai più passato inosservato, tra Massimo D’Alema e Marine Le Pen. Il primo ha agio dialettico sulla seconda e sembra prevalere sui contenuti quando, malcelata in trepidante attesa, la Reductio ad Benitum (felice espressione apparsa in un recente articolo de Il Giornale, usata impropriamente per parlare dell’ultimo romanzo di Antonio Scurati) si manifesta in tutto il suo errore politico. Con tono da pasionaria di destra, Marine Le Pen sta lanciando l’appello: “se voi volete che ci siano bambini…allora bisogna applicare politiche per la natalità…” e D’Alema non si trattiene: “…sì sì… quando c’era la buonanima, faceva la politica della natalità… diciamo… Mussolini…” e giù applausi e sorriso compiaciuto del politico italiano. Come non stare dalla parte dell’odiosa e sguaiata Le Pen che in fondo, e forse senza saperlo, rimarcava una grande differenza già esistente fra la Francia e l’Italia in materia di aiuti statali alla famiglia? Come non provare delusione per un importante esponente della sinistra italiana che glissava così riduttivamente su una delle questioni più scottanti per tutti i paesi europei?

Murgia è molto più accorta di D’Alema, ma non è del tutto esente da questo rischio per i motivi che dicevamo prima. Quello che mi sembra giusto conservare della denuncia antifrastica del suo libro è allora l’idea di polarizzazione, ma declinata in un altro senso, al di fuori della denuncia di questo fascismo inevitabilmente fluttuante: l’idea, cioè, che se si vuole continuare a fare politica, e dare senso alle nostre comunità, bisogna rifuggire una blanda atmosfera consensuale che finisce per abolire il confronto negando la dimensione alla base della politica stessa, quella antagonistica. Ma non antagonismi di natura morale (cosa a cui rischia di riportarci l’evocazione ripetitiva del fascismo), ma di natura politica, che generino conflitti politici, sano termometro di una democrazia viva. Insomma per dirla brutalmente, chi dice, come spesso accade in Europa, che destra e sinistra non esistono più, tende all’annullamento della politica e alla sua definitiva burocratizzazione.

Se proprio vogliamo fare una lista degli elementi ricorrenti dei poteri tendenti al fascismo, rimane forse più accurato lo studio proposto da Umberto Eco in un testo pubblicato in Cinque scritti morali, nel 1997. Pur mettendo le mani avanti scrivendo che il fascismo è un totalitarismo fuzzy, Eco schematizzava una serie di tratti che designavano l’Ur-fascista, quello originario, trans-storico. Tra gli altri: culto della tradizione, rifiuto dei valori illuministici, culto dell’azione e sospetto per il mondo intellettuale, abitudine a indicare il disaccordo come tradimento, fare leva sulla frustrazione delle classi medie e sulla paura della differenza, ossessione del complotto, culto dell’eroismo legato a quello della morte, popolo visto come entità monolitica che esprime una “volontà comune”. In effetti, sotto alcuni aspetti, non siamo lontanissimi dalla Murgia, ma il nostro compianto semiologo, anche se si accolla il fardello dell’archetipo, si guarda bene dall’alimentare la dimensione del presentismo.

Rimane però un problema, anzi “il” problema: quello legato alla memoria del fascismo e della sua comprensione come fenomeno cardine del Novecento, orientate entrambe verso una politica del contemporaneo che continui a lavorare le faglie del passato attraverso le increspature dell’adesso. Un meccanismo sottile che necessariamente parte con urgenza dal presente, ma che purtuttavia non deve rendere il presente stesso ipertrofico, totalizzante. Che, come scriveva Thomas Eliot, non cada “nel provincialismo del tempo”.

Allora l’unica via è quella di interessarsi più da vicino alle estetiche del politico, proprio perché dell’estetizzazione del politico, si badi bene, comune a tutte le epoche, il fascismo, oltre al terrore e alla violenza, ha fatto il suo motivo principale. Non tanto per riconoscere il germinarsi di un altro fascismo dell’uniforme, poiché da Eco a Murgia siamo tutti d’accordo che le ripetizioni semplici nella storia sono quasi inesistenti. Ma per capire come le forme di tali estetiche possano torcersi, cambiare segno, ridistribuirsi, farsi latenti e innestarsi su linfe più o meno attive.

Per far sì dunque che passi la moda di evocare il fascismo a ogni piè sospinto e portare definitivamente il fascismo nella biografia delle forme della nostra nazione. Il patrimonio che citavo all’inizio è dunque da intendere come un archivio in continuo movimento, un magma culturale che si apre ai sismi del presente.

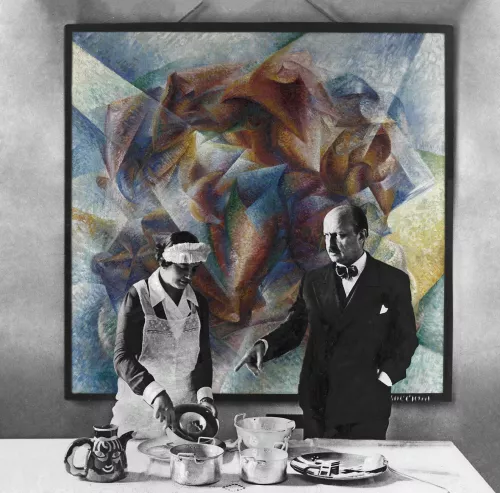

In questo senso la recente mostra milanese curata da Germano Celant Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918–1943 è stato un tentativo di re-enactement critico delle forme estetiche di quegli anni che inevitabilmente investivano e fagocitavano il politico. Un esempio è dato da una delle assiologie che apre e sembra attraversare tutta la mostra, la tensione fra l’automa futurista e il capo carismatico: che esso rappresenti Marinetti, D’Annunzio o Mussolini, poco importa. E dunque, per generalizzazione, la parentela possibile fra tecnica, ritmi della modernità e regime dittatoriale – per non pensare il fascismo solo come risposta al disincanto weberiano e al processo di razionalizzazione. Oppure, per citare un altro esempio, la mostra ha dato la possibilità di capire fino in fondo, per la prima volta in un’esposizione dal dopoguerra attraverso riproduzioni monumentali delle fotografie, quanto energia estetica sprigionasse la Mostra Decennale del 1932 per sublimare il regime. Come si è redistribuito nel contemporaneo questo rapporto fra estetica e politica ?

Allo stesso tempo, sarebbe auspicabile, per esempio, che la Rai dedicasse spazio al lavoro di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, che hanno speso gran parte della loro vita a rilavorare con risultati eccezionali un archivio di immagini e filmati delle catastrofi del Novecento, dedicando uno degli ultimi film, Pays Barbare del 2013, al fascismo e al colonialismo fascista. Tra le tante tensioni che si aprono nel trattamento poetico dell’archivio da parte dei due cineasti, in questo film, in filigrana, si capisce un elemento fondamentale. Quando la vulgata odierna pensa che le leggi razziali del 1938 siano un accidente dovuto all’infausta alleanza con Hitler, ignora, spesso volontariamente, che il laboratorio per il prestigio della razza si sviluppa definitivamente negli anni precedenti, con un’elaborazione tutta italiana, a partire dall’inizio della guerra in Etiopia nell’ottobre del 1935. Gli assetti imperiali del 1936 e le seguenti leggi volte a regolare il rapporto fra cittadini e sudditi preparano, e in un certo grado anticipano, le leggi antisemite del 1938. Un capitolo, quello del colonialismo fascista, che forse, nonostante i meritori lavori degli storici (Angelo Del Boca fra tutti), risente ancor più fortemente di una mancata consapevolezza nazionale.

Due casi di questa possibile interpolazione fra passato e presente che forniscono o fornirebbero nuovi strumenti alla nostra comunità nazionale per sfuggire allo schermo della ripetizione ossessiva. Queste iniziative dovrebbero alimentare un dibattito profondo allo scopo di approdare a un centro di documentazione nazionale sul fascismo che coniughi ricerca, di natura artistica e scientifica, e attività espositiva. Non da fare a Predappio, ma nei centri dove il fascismo si è sviluppato, Roma o Milano. E così permetterci, non solo, ad esempio, di avere a disposizione una riflessione più articolata per contribuire al dibattito lanciato, seppur in maniera scomposta, dall’articolo di Ruth Ben Ghiat sull’eredità scomoda dei monumenti e le architetture fasciste presenti un po’ su tutta la penisola. Ma, non secondariamente, di indagare più minuziosamente, al fine di combatterli aspramente, i microfascismi della nostra epoca.