Leggere tutto ma non i libri

A dispetto di quanto proclamano le statistiche, quelle “frigide megere dei nostri spassi e dei nostri affanni”, noi siamo un popolo di lettori, prima ancora che di poeti, di santi e navigatori. Oggi si legge di tutto e dappertutto, come non era mai successo prima. E questo è un fenomeno prettamente italiano diffuso negli ambiti più vari, e che riguarda in particolar modo i migliori nel proprio campo.

Qualche esempio recente: “Sinner è il numero uno perché è capace di leggere i suoi avversari” (un commentatore di Sky durante gli Australian Open). “Per i surfisti è fondamentale saper leggere le onde” (Rai Sport). “Stiamo vivendo un cambiamento epocale e, nella nostra industria culturale e creativa, non saper leggere il presente equivale a sbagliare questo mestiere (il produttore televisivo Agostino Saccà intervistato dalla rivista Fortune).

La pratica della lettura è talmente nobile e pura che tutti se la vogliono intestare, compreso artisti del calibro di Ferdinando Scianna, che in un articolo ha tenuto a precisare: “Il fotografo non è un artefice, è un lettore, le foto le fa il mondo, le fa la luce: il mondo si scrive con penna di luce”.

Anche i modi di leggere sono sorprendenti. Le città, per dirne uno, ora si leggono coi piedi, come fanno i turisti colti, i flâneurs che passeggiano oziosamente tra musei, chiese e case d’artista. E quanto l’atto della lettura conferisca dignità a ciò che le si associa, lo s’intuisce dall’espressione “scrivere coi piedi”, che assume tutt’altra valenza.

Leggono perfino gli analfabeti, questa volta i dipinti, ribattezzati infatti “testi figurativi”, così che gli affreschi di un’abbazia gloriosa, come quella di San Colombano, diventano un bignami del sapere medievale che il fedele ignorante legge da secoli alla stregua di un enorme libro illustrato.

Finanche scrivere, come sostengono voci autorevoli, in realtà è un altro modo di leggere. Cesare Garboli fu tra i primi a rimarcarlo: «I romanzi sono già scritti; per farli esistere, per dare loro forma e corpo bisogna “strumentarli”; fare uscire la musica dall’aria […] Il romanzo è frutto di privazione: non si tratta di scriverlo, di raccontare una storia, ma di “leggerla”».

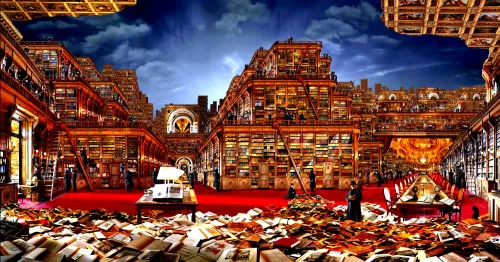

Ma lo aveva detto pure Borges, il paladino dell’estetica della ricezione, che il vero eroe della letteratura è il lettore, come nel Pierre Menard autore del Chisciotte. Basti pensare ai protagonisti del racconto La Biblioteca di Babele, metafora degli scrittori che vagano tra gli scaffali infiniti alla ricerca di un brandello di senso, come se la loro principale attività non consistesse nello scrivere, ma nel leggere, perché chi fa la letteratura è chi la legge.

Forse dipende dal fatto che un testo vivo ne sa sempre più di chi l’ha scritto, perché l'atto dell'autentica scrittura letteraria tradisce e perverte le intenzioni originarie dell'autore, più miope e ingenuo del suo daimon, ed è qui, in questo scarto, in questa ambiguità, quando l’autore perde la piena titolarità dei propri enunciati, che s’insedia il lettore. Come dice il critico Ricardo Piglia, si legge per trovare nel testo anche ciò che è stato omesso.

Il problema, quello che preoccupa seriamente chiunque lavori nell’editoria, è che la proliferazione di queste nuove forme di lettura va di pari passo con la progressiva estinzione della lettura tradizionale. In pratica, oggi si legge di tutto tranne i libri. Si legge un quadro, si legge la mano, si legge il pensiero, mentre la quantità dei lettori di libri si riduce sempre di più. Per qualche strana ragione, la lettura del mondo è un’attività nobilissima, ma la lettura della carta stampata è considerata superflua, se non obsoleta.

Leggono poco perfino i più esperti, quelli che sono pagati per farlo, perché, come osservava Manganelli, un lettore di professione è in primo luogo chi sa quali libri non leggere, un po’ per non perdere tempo su testi di scarso valore e un po’ per superbia, perché la cultura è ciò che ti consente di dire: «Ho letto anche i libri che non ho letto» (Elisabetta Sgarbi dixit).

È una questione di concentrazione. Come nel caso dello scrittore argentino Enrique Larreta, che a detta di Adolfo Bioy Casares “aveva un’intelligenza tanto vivace che non gli permetteva di leggere; ogni frase gli suggeriva un’infinità di idee e immagini e lui, smarrito nei mondi creati dalla sua mente, perdeva il filo della lettura “.

Ma l’attenzione è merce rara per tutti, talmente tante sono le voci e le storie che reclamano un pubblico. Il lettore ideale, quello a cui si rivolge Cervantes nell’incipit del prologo del Chisciotte, il “desocupado lector” che abbiamo tradotto in mille modi meno sintetici, da “Lettore beato, che non hai nulla da fare” (Ferdinando Carlesi), a “Fortunato lettore, che te ne stai ozioso” (Pietro Curcio); insomma, quello capace di essere occupato solo dalla gioia della lettura, è ormai una figura anacronistica, incompatibile con i ritmi di vita attuali e con le nuove modalità di fruizione delle storie.

Lo sanno bene gli sceneggiatori delle serie tv, ai quali si commissionano di frequente dialoghi molto didascalici o riepilogativi, in cui il personaggio descrive le stesse azioni che sta compiendo, per assecondare il casual viewing del telespettatore, ossia l’abitudine a guardare il piccolo schermo come una specie di sottofondo, un chewing gum per gli occhi, mentre seguiamo qualcos’altro sullo smartphone, da cui l’espressione calzante “second screen”. È una maniera di raccontare simile a quella dei programmi culturali di Alberto Angela, che per contrastare quelle distrazioni fisiologiche è solito ribadire, con una gestualità tautologica, il senso delle parole che guidano il racconto.

Ma anche nella riserva indiana dei lettori tradizionali di libri, quelli per cui la lettura resta lo strumento principale per fare esperienza del mondo, l’eccentricità la fa da padrone. Ogni piccola tribù ha le sue fisse e il proprio piccolo terreno di caccia.

I più selettivi sono i lettori autolesionisti, quelli che amano gli autori lettoricidi, così leggendariamente ardui che ci si stanca presto di ammirare, come Antonio Pizzuto, Arno Schmidt e il Joyce del Finnegans Wake, roba non per lettori forti, ma erculei, e che di certo non si può leggere in autobus, figuriamoci con qualcosa di sottofondo.

Quasi altrettanto elitario è il sottogenere della lettura gratificante, che predilige i libri che ti sponsorizzano, di autori illustri per happy few, classici contemporanei ma non ancora consacrati dai premi maggiori, perché l'appetibilità di un libro è la prova di un'accondiscendenza colpevole al conformismo più ottuso. Michele Mari è uno dei beniamini di questo tipo di lettori. A proposito di Le maestose rovine di Sferopoli, una critica del Manifesto ha scritto di recente sul suo profilo Facebook: “Peccato che sia così difficile trovare un libro che faccia ridere. Ho finito la torta e la spremuta e sto ridendo da sola. Mi sono sempre piaciute le persone sedute al bar da sole che ridono. Mi vedo da fuori con la coda dell’occhio e mi piaccio”. Ecco, Mari piace alla gente che si piace, leggerlo può arrivare ad essere un’esperienza extracorporea, in cui ti vedi leggerlo, come se tenessi lo specchio sopra il letto per guardarti mentre lo fai.

Una delle più curiose è la lettura Zelig, che si sposa pienamente con l’io cavo dei lettori camaleontici. I testi che incontrano questo gusto si riconoscono subito perché hanno un linguaggio lirico e ammaliante, da affabulatore confidenziale, che ipnotizza il lettore e lo avvolge nelle sue spire da crooner. I suoi numi tutelari sono Alessandro Baricco, e prima di lui Andrea De Carlo. Ha un discreto seguito, anche perché nessuno ama i testi da cui si esce come si era entrati. Tranne Houellebecq, che ha la faccia di uno che ha appena finito di leggere un libro di Houellebecq.

La lettura tisaniera ama i titoli lunghi e futili (Le regole della casa del sidro, Va dove ti porta il cuore, Pomodori verdi fritti al Caffè di Whistle Stop, Cambiare l’acqua ai fiori) ed è appannaggio di chi vede il mondo sub specie zodiacale. Si pratica soprattutto durante le stagioni fredde, su una poltrona sotto una finestra, con la Cura di Franco Battiato in sottofondo, il gatto sopra le ginocchia e la matita fra i capelli per sottolineare le righe migliori.

Molto diffusa nei paesi anglosassoni, e perfettamente aderente allo spirito del tempo, è la lettura etica, di cui Jonathan Franzen è l’alfiere indiscusso, nella quale più che il testo conta la biografia dell’autore, giudicata con il metro della correttezza politica. Come ha ammesso di recente l’americano: “Riconosco di avere dei problemi di fronte a opere realizzate da persone che hanno compiuto atti immorali. Non so se sia una questione di età, ma mi interessa sempre meno la qualità artistica senza un’etica. E credo che il buio dell’anima di un artista prima o poi emerga nella sua opera”. Inutile dire che così, senza un minimo di contestualizzazione storica, il catalogo delle letture possibili finisce per ridursi parecchio. Alla luce di un’astratta e ideologica ansia di “purezza”, oltretutto retroattiva, si salvano in pochi (pittori compresi): Jack London era un razzista, Ernest Hemingway un machista, Paul Gauguin un pedofilo colonialista, Rudyard Kipling un imperialista, Céline il diavolo in persona.

Poi c’è la lettura idealista, di quelli che leggono un libro con la speranza che li legga dentro, convinti che a fianco di ogni lettore ci sia un angelo custode, come nella biblioteca di Il Cielo sopra Berlino. Nessuno immagina che il cliente che si aggira impaziente e inquieto in una libreria stia cercando la salvezza e s’illuda di trovarla in un libro, al pari del cliente delle prostitute che sogna di provare la girlfriend experience. Verrebbe la tentazione di compatire queste anime candide, eppure quell'uomo che si salva leggendo è lo stesso che può salvare la letteratura, e il libro che sconvolge la vita del suo lettore è l'unico che abbia davvero senso cercare.

Infine, c’è la lettura bulimica, di quelli che “divorano” i libri. Quando i casi più eclatanti salgono agli onori della cronaca i media ne parlano con affetto, come se fossero gli ultimi romantici, vedi “il misterioso cliente milanese” che il 28 agosto scorso acquistò in blocco tutti i libri di una vetrina di Hoepli spendendo diecimila euro; o “la professoressa innamorata della lettura” che due mesi dopo ha comprato tutti i volumi esposti alla libreria Laterza di Bari. Chissà perché ispira tanta tenerezza questa bibliofagia onnivora e indiscriminata, di chi vagheggia di legger "tutti i libri", ché per leggerli tutti (oltre a un’inclinazione alla coprofagia) bisogna aver chiaro il sentimento della natura ostile del libro, bisogna saperlo che i libri sono una minaccia per la nazione per la morale per l'economia per tutto, e allora sbarazzarsene. Leggerli tutti, via, soluzione finale.

In ogni caso son solo forme di lettura residuale, che riguardano piccole minoranze di amanti della letteratura e che non confutano l’assioma di partenza, cioè l’irrilevanza sociale che il mondo riserva a chi legge e chi scrive. La verità, la triste verità, è che perfino le nuove tecnologie arrivano tardi. Fra poco, grazie all'intelligenza artificiale, sarà possibile leggere tutti i papiri (oltre 1800) della villa dei Pisoni di Ercolano, ma non gliene fregherà più niente a nessuno. Pazienza. Come diceva Agatha Christie, It’s completely unimportant, that’s why it’s so interesting.