L'esegesi di un sorriso

Ci sono incontri con le parole che non hanno nulla da invidiare a quelli con le persone, incontri che favoriscono un legame come se funzionassero da agnizione, da appuntamento col destino. È il contrario della celebre massima di Catone il censore, quella che recita Rem tene, verba sequentur, cioè afferra il concetto che le parole seguiranno. Qui vengono prima le parole dei concetti, talvolta molto prima, e di solito queste parole le scopri all’improvviso, ti saltano fuori dalla pagina come un interrogativo pressante, qualcosa di evocativo e incompleto il cui senso non ti è chiaro ma intuisci che in qualche modo ti riguarderà. Come per quanto concerne il fatto estetico, che per Jorge Luis Borges consiste nell'imminenza di una rivelazione che non si produce, perché ciascuno deve produrla per sé.

Queste parole, che mi porto dietro da più di vent’anni, furono scritte per la prima volta a Parigi dal pensatore rumeno Emil Cioran verso la fine di novembre del 1965, e sono le parole che oggi danno il titolo a questa storia. Cioran se le appuntò su un taccuino nella sua casa al sesto piano di rue de l’Odeon 21, una di quelle mansardine lillipuziane ora tanto ambite ma in origine destinate alla “servitù”. Finché restò in vita quelle parole non furono mai pubblicate, così come il contenuto di tutti i taccuini neri – ben trentaquattro – su cui registrava i propri pensieri giorno dopo giorno.

La decisione di rendere pubblici quei taccuini privati fu presa dalla vedova Simone Boué, che nella prefazione al volume in cui sono raccolti (Quaderni 1957-1972, Adelphi), raccontò i dubbi che l’assalirono quando li scoprì, dubbi che nascevano dalle indicazioni contraddittorie che Cioran aveva lasciato. In uno di questi, infatti, scrisse: “Mi aggrappo a questi quaderni. Ne farò un libro intitolato interiezioni o l’errore di nascere”, mentre in altri aveva sottolineato: “tutti questi quaderni sono da distruggere”. Di certo si sa che li scrisse senza soluzione di continuità per quindici anni, che nei successivi ventitré anni, durante i quali smise di aggiornarli, li ordinò e conservò con cura, e che poi morì nel giugno 1995. In ogni caso, grazie alla provvida infedeltà di Simone, simile a quella di Max Brod nei confronti di Kafka, oggi noi possiamo leggere un libro straordinario, il testamento spirituale di Cioran, l’opera più aderente ai lampi della sua personalissima filosofia (“Ho il frammento nel sangue”).

I Quaderni di Cioran usciranno in Francia postumi, sia rispetto al loro autore che alla curatrice, dato che Simone muore per un incidente (secondo alcuni volontario) l’11 settembre 1997, alla vigilia della correzione delle bozze dell’edizione Gallimard. In Italia il libro è finito di stampare nel giugno 2001 per i tipi di Adelphi, ed io lo ricevo in regalo a Monza domenica 23 settembre, come da dedica della mia fidanzata di allora. Esattamente un mese dopo, affascinato da ciò che leggo, scrivo un post sul newsgroup it.cultura.libri (una specie di forum on line per appassionati di letteratura) il cui oggetto è “l’esegesi del suo sorriso”, in cui dico:

“È una frase che ho letto a pag. 349 dei Quaderni di Cioran. Non sarebbe uno splendido titolo? Non meriterebbe, da sola, di costruirci sopra un piccolo racconto, una poesia?”

Nei commenti la mia proposta non raccoglie molti consensi, ma resto della mia idea e attendo fiducioso l’occasione giusta.

Passano più di vent’anni. Ora ho cambiato città, donna, lavoro. Mercoledì 31 agosto su Twitter trovo una foto pubblicata dall’editore Adelphi che mi incuriosisce molto. Vi si vede Carlo Ginzburg nella cappella Bacci, in occasione della presentazione ad Arezzo della nuova edizione ampliata del suo saggio Indagini su Piero, uscito per la prima volta nel 1981 presso Einaudi nella neonata collana “Microstorie” diretta da Giovanni Levi e dallo stesso Ginzburg.

L’immagine è meravigliosa. Ritrae un uomo di più di ottant’anni, uno degli storici più noti e celebrati al mondo, che ha insegnato in università come Harvard, Yale e Princeton, in preda a un momento di estasi e di vertigine, come nel verbo "trasalire", ma il suo è un trasalire di meraviglia, non di spavento, per la commozione e lo stupore di fronte alla bellezza quasi soprannaturale di quegli affreschi. In quel sorriso beato che gli illumina il volto Ginzburg tradisce uno stupore infantile, perché c'è qualcosa che rapisce nello stupendo, qualcosa di disarmante che rende attoniti e fa tornare piccoli e ingenui per tanto stupore. E questo stupore non ha nulla di filosofico, non sta sulla soglia di alcuna conoscenza, è solo la manifestazione più nobile di una passione mai spenta che viene da molto lontano.

Guardando quel sorriso riaffiora alla memoria un celebre aneddoto sul linguista Leo Spitzer, indicato spesso da Ginzburg come uno dei suoi maestri, oltre che uno degli ispiratori della collana “Microstorie”, assieme allo storico dell’arte Giovanni Morelli e al filologo Erich Auerbach. Pare che un giorno un allievo bussò alla porta del suo studio e, vedendolo molto assorto nella lettura, gli chiese timidamente: “Disturbo, sta studiando?” “No”, rispose Spitzer sollevando uno sguardo radioso, “sto godendo”.

Anche ripercorrere la storia di un’espressione verbale come questa o fare l’esegesi di un sorriso significa raccontare una microstoria, ma il 'micro' – come spiegò Ginzburg a proposito della collana Einaudi – non è riferito alle dimensioni o alla rilevanza dell'oggetto di studio, bensì al microscopio, all'idea di analizzare un fenomeno o un artista, anche ragguardevoli, in un loro aspetto apparentemente minore e negletto. Micro pure nel senso che questo tipo di analisi spesso ha un carattere sperimentale, e infatti le Indagini di Piero, il saggio di Ginzburg che prendeva in esame Piero della Francesca, “il monarca della pittura” (come lo definì Luca Pacioli), è insieme una ricerca, la storia di una ricerca e una riflessione sul metodo. Quel saggio sperimentale ebbe un grande successo di pubblico, fu tradotto in una decina di lingue (dal giapponese al ceco al russo) e continua ad essere ristampato, ma provocò parecchie frizioni con alcuni storici dell’arte, che non gradirono lo sconfinamento e un’analisi che contestava la cronologia longhiana, limitandosi a indagare l’iconografia e la committenza ma non lo stile di dipinti complessi ed enigmatici come la Flagellazione.

Il successo del saggio probabilmente dipese anche dal fatto che il lettore si sentiva coinvolto nel processo della ricerca grazie al paradigma indiziario, che costruiva la narrazione come una specie di caccia serrata sulla base di esili tracce, tanto che ricordo di averlo letto nell’81, non ancora maggiorenne, più o meno con la stessa partecipazione e il medesimo spirito di avventura con cui mi ero immerso nel coevo Il nome della rosa; in fondo erano entrambe delle indagini. L’edizione inglese uscì addirittura col titolo The Enigma of Piero, come un best seller di Dan Brown ante litteram.

Eppure, dietro quel sorriso di Ginzburg c’è qualcosa di più di una grande passione, come quella di Bernard Berenson per Lorenzo Lotto, che definì “un’anima gemella che mi parla da un’epoca lontana”, o come nei libri dell’autore ossessionato, abitato dal suo protagonista, vedi Artemisia di Anna Banti, Le memorie di Adriano della Yourcenar o il dottor Semmelweis di Céline. E non è neppure la monogamia, l’esclusività del rapporto, a determinarlo, come per lo storico Dario Generali con lo scienziato-filosofo del Seicento Antonio Vallisneri, di cui sta curando l’edizione nazionale da tutta la vita e chissà se arriverà a completarla, perché alla fine non contano tanto gli autori che abbiamo letto tanto, ma quelli a cui non abbiamo mai smesso di pensare, che ci sono stati vicini nei momenti importanti. Lo rivela lo stesso Ginzburg quando, nell’ultima prefazione all’edizione Adelphi, confessa che in verità «ho continuato a lavorare su Piero soprattutto perché non riuscivo a staccarmi dai suoi quadri».

Ginzburg ha avuto altri grandi innamoramenti nella sua lunga carriera di studioso, e di sicuro Indagini su Piero non è il suo unico successo letterario, o il solo libro per cui verrà ricordato. In un’intervista, per esempio, raccontò il momento di autentica esaltazione legato alla scoperta della setta dei Benandanti («Avevo cominciato un giro degli archivi italiani alla ricerca di processi di stregoneria […] Un giorno a Venezia mi imbattei in poche pagine dove un bovaro friulano, Menichino da Latisana, racconta all'inquisitore chi sono i benandanti. Era una parola che non avevo mai incontrato prima: siamo benandanti, diceva Menichino, siamo nati con la camicia, tre volte all'anno ci rechiamo in spirito nel prato di Josafat, a lottare con le streghe e gli stregoni per la fertilità dei campi... Provai un'emozione fortissima. Era – penso oggi – come sbarcare sulla Luna. Chiusi il fascicolo e uscii a fumare. Cominciai a passeggiare lungo la chiesa dei Frari, accanto all'archivio. Un posto meraviglioso. Mi pareva di aver fatto una scoperta straordinaria»).

Ma la storia di Ginzburg con Piero è diversa. Piero della Francesca è il suo primo amore, quello che non si scorda mai, neanche dopo decenni e tante altre relazioni. E infatti quell’incontro è fissato nella sua memoria come una specie di colpo di fulmine. Avvenne a quattordici anni, nel marzo 1953 a Palazzo Venezia, in occasione di una mostra su alcuni capolavori rinascimentali appena restaurati a cui lo aveva portato il patrigno Gabriele Baldini, al quale non a caso è dedicato Indagini su Piero.

Il capolavoro pierfrancescano che lo stregò, in prestito a Roma dalla Galleria Nazionale di Urbino, fu la Flagellazione, una sciarada che non ha più smesso d’interrogare. “Da quel giorno”, come ha detto di recente a Pordenonelegge, “Il bisogno di rivedere Piero, le opere di Piero, ha segnato tutta la mia vita”. Piero rappresentò insomma per Ginzburg quel tipo di artista che, incontrato in adolescenza, cioè in un’età in cui si conserva intatta la fiducia che l’arte possa fendere l’oscurità delle cose, svolge un ruolo di bussola nel caos interiore orientando un destino.

Nel mio caso, si parva licet, le più forti emozioni estetiche della mia vita, quelle rapinose e immersive che si possono provare solo negli anni voraci della gioventù, non mediate da nessuna forma di elaborazione intellettuale, me le regalarono Jorge Luis Borges e Piero della Francesca.

L’argentino ebbi la fortuna d’incontrarlo e frequentarlo negli ultimi quattro anni della sua vita, ogni volta che veniva in Italia, e spesso gli offrii il braccio durante il suo tour di oracolo itinerante tra Venezia, Volterra, Roma, Senago e Milano, dove lo invitavano a ritirare premi o fare conferenze, quando lo colpì il castigo della consacrazione e tutto il mondo voleva ascoltare il grande veggente cieco. Allora non esistevano i cellulari e men che meno la moda del selfie come certificazione di un’amicizia illustre, per cui di tutti quegli incontri con Borges esiste una sola foto, scattata da un amico, che ci ritrae insieme all’hotel Ambasciatori Palace di via Veneto, e in quella foto io ho un sorriso un po’ ebete simile a quello di Ginzburg davanti a Piero, con una punta di compiacimento in più per la presenza al mio fianco di quel mito vivente (2).

Anche immaginarsi fisicamente il proprio idolo è uno dei sintomi più evidenti dei primi innamoramenti artistici. Per Ginzburg Piero è il giovane con la fascia bianca in testa nella battaglia di Eraclio e Cosroe, mentre per me è il soldato addormentato col capo scoperto e il grosso pomo d'Adamo nella Resurrezione, posto che entrambi i personaggi si somigliano parecchio e ricordano molto l’effigie presente nelle Vite del Vasari.

L’enigma pierfrancescano che attrasse irresistibilmente Ginzburg fu l’identità dei tre personaggi in primo piano e il loro rapporto con la scena della Flagellazione sullo sfondo, per me invece fu l’uovo che pende nella Sacra Conversazione di Brera, un dettaglio sulle cui dimensioni e relativa simbologia si sono scontrate generazioni di storici dell’arte. E in un certo senso anche per me fu decisiva la cronologia pierfrancescana, perché mi colpì molto la coincidenza della data di morte di Piero con quella della scoperta dell’America, il fatidico 12 ottobre 1492, come se da quel giorno il mondo avesse guadagnato un continente e perso il più grande pittore di sempre.

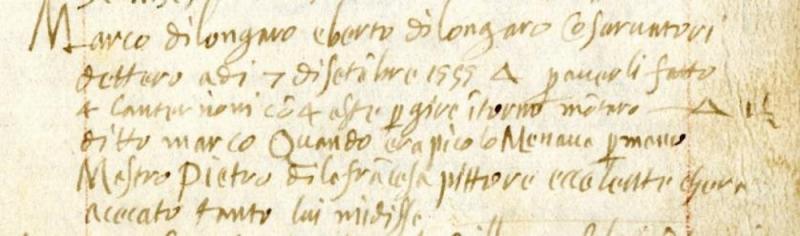

Non gliel’ho mai sentito dire in un’intervista, ma sospetto che Ginzburg si sia immaginato Piero anche umanamente, oltre all’aspetto, e in questo credo che converrebbe con me che lui e Borges, nati e cresciuti a cinque secoli di distanza e in due emisferi diversi, hanno parecchi tratti in comune. Entrambi condussero una vita lunga, agiata e celibe (quelli di Borges furono contratti di assistenza domiciliare, più che matrimoni), rimasero molto legati alla loro terra e persero la vista in tarda età. E pure la loro opera presenta delle affinità profonde, ad esempio un evidente esprit de géometrie che utilizza la simmetria come strumento di risoluzione di ogni contrasto. Si pensi alla fissità araldica degli angeli della Madonna del Parto, fatti con lo stesso cartone rovesciato, ai levrieri bianchi e neri di Rimini, o ai ritratti appaiati dei duchi di Urbino; mentre in Borges la simmetria è un gioco di paralleli e false contrapposizioni, come la disputa fra I due teologi o i destini speculari del guerriero e della prigioniera. Ma è soprattutto per una curiosa corrispondenza trovata in un incunabolo che li sento così simili tra loro e a me vicini, tanto da farmi ricordare con nostalgia quando nell’ottobre ’84 sostenevo il passo incerto di Borges sui sanpietrini sconnessi di Roma. Si tratta di un piccolo appunto tratto da una cronichetta di Borgo Sansepolcro scritta da Berto degli Alberti nel XVI sec., reso noto perché conferma la tesi di Giorgio Vasari secondo cui Piero della Francesca in vecchiaia perse la vista, e per questo motivo non terminò alcuni dipinti come la Natività di Londra e la Pala Montefeltro di Brera. Io ne venni a conoscenza leggendo gli atti di un convegno su Piero che si tenne a Monterchi nel 1980, ma la scoperta fisica del volume di Berto presso la Biblioteca degli Uffizi e poi il possesso della fotocopia mi procurarono un’emozione simile a quella dei Benandanti per Ginzburg, seppur a un semplice livello dilettantistico. In questo appunto l’autore riferisce testualmente che:

“Marco di Longaro e berto di Longaro conservatori dettero adì 7 di set[t]e[m]bre 1555 p[er] averli fatto 4 lanternoni co[n] 4 aste per gire i[n]torno mo[n](tare?) ditto marco Quando era picolo Menava per mano Mastro Pietro di la francesca pittore eccellente che era accecato tanto lui mi disse” (3).

Il riferimento a Piero è molto laconico, però si possono provare a immaginare le ragioni per cui un vecchio di almeno settant’anni – dato che siamo nel 1555 e “ditto” Marco di Longaro racconta un episodio occorsogli almeno sessantatré anni prima – abbia sentito il bisogno di rievocare quel piccolo gesto compiuto “quando era picolo”, in mezzo a delle informazioni contabili sul proprio lavoro di artigiano locale. A una certa età, e settant’anni nel XVI secolo sono tanti, viene naturale fare un bilancio, e magari in quel momento l’anonimo biturgense, parlando con uno scrittore come Berto, volle dire qualcosa d’importante che aveva fatto nella sua vita, qualcosa di cui era orgoglioso e che riteneva degno di essere tramandato (“tanto lui mi disse”), come se si fosse reso conto che il suo nome non sarebbe svanito nel nulla soltanto per quel piccolo atto di cortesia verso il grande pittore cieco suo compaesano, atto che intrecciò per un attimo le loro esistenze così diverse eppur vicine.

Forse, l’unico vero mistero insondabile di Piero della Francesca (e per certi versi anche di Borges) è come un artista tanto freddo e impassibile, il poeta dell’atarassia incapace di disegnare un qualsiasi accenno di sorriso sul volto dei suoi personaggi, possa suscitare delle emozioni così forti e durature nei suoi innumerevoli ammiratori.