La leggenda privata di Michele Mari

“Io mi chiamo Roderick Duddle!” “Ti conosco io, non sei il figlio di Iela ed Enzo Mari?”. Così, con il sogno del protagosta, finiva il precedente lavoro di Michele Mari, a dire che le reinvenzioni iperletterarie di Rosso Floyd o di Fantasmagonia, per limitarsi alle ultime prove, sono sempre state nutrite dalla biografia dell'autore. Certo con l'appena uscita Leggenda privata, un romanzo familiare nero, la percentuale delle componenti vita-letteratura viene ribaltata. Ciò con grande piacere dei lettori affezionati, che hanno amato soprattutto Tu, sanguinosa infanzia oppure Euridice aveva un cane, e che però si trovano qui nella posizione un po' vergognosa dei voyeurs, se non, quando critici e recensori, in quella scomoda dell'Accademia dei Ciechi, tirannici e mostruosi committenti di tale horror autobiografico. A questi “raffinatissimi e marci”, l'autore, regredito ai propri terrori infantili, per frammenti e grazie anche a un ricco corredo fotografico, offre, ora con pietas più spesso spietatamente, i ritratti del padre e della madre; nonché una filogenesi di sé, figlio dell'“amplesso abominevole”, del raptus su tavolo di carpenteria.

All'interno della cornice goticheggiante giganteggia dunque la corpulentissima figura dell'“apulo barbaro” Enzo Mari, rude, geniale, più che ammirato per le sue creazioni da “re del design”, e più che temuto per la pedagogia proveniente da progenitori di durissima esistenza. (Peraltro al nonno paterno dell'autore, Luigi, si riserva affetto incondizionato.) Gli episodi relativi alla figura del padre sono assai numerosi e la collegano talvolta, come già fu per esempio in La legnaia (da Euridice aveva un cane 2004), all'impianto horror. Ed ecco l'enuresi, forse inconsciamente ribelle, e pericoloso indice di debolezza (l'incubo leitmotiv di diventar “culattina”), sfogata in una vacanza all'Elba: “Voleva il caso crudele che proprio quell'ultima notte alloggiassimo in un albergo di un certo lusso, e che, non essendo disponibili camere doppie, io e mio padre dovessimo dormire in un letto matrimoniale. C'è bisogno di andare avanti? All'alba, ridestatomi, mi trovo avvolto nel ben noto sudario inzuppato, e… anche metà del pigiama di mio padre (ancora nel sonno) è bagnata, e di brutto... Oh tempo, per quanto ti sei fermato?” Segue un agghiacciato viaggio di ritorno a Milano, poiché più terribile la divinità quando silente.

Viene allora alla mente il pezzo su Stevenson, già nella prima edizione di I demoni e la pasta sfoglia, che “fra gli attributi propri dell'infanzia non c'è solo l'irresponsabile gioco, c'è anche l'angoscia, l'immodulata e profetica angoscia di essere al mondo”. Oppure il lungo corridoio shiningiano della casa-studio, che vede camera filiale e genitoriale poste agli antipodi, riempito in piena notte di urla e da un enorme fragore di vetri infranti. Il figlio piccolo s'attenta a percorrere il buio spazio, dove rinviene una scarpa ricolma di sangue: gli sarà spiegato la mattina dopo dalla madre, con garrula nonchalance, il di lei lancio contro una porta vetrata, il taglio della safena, la corsa al pronto soccorso.

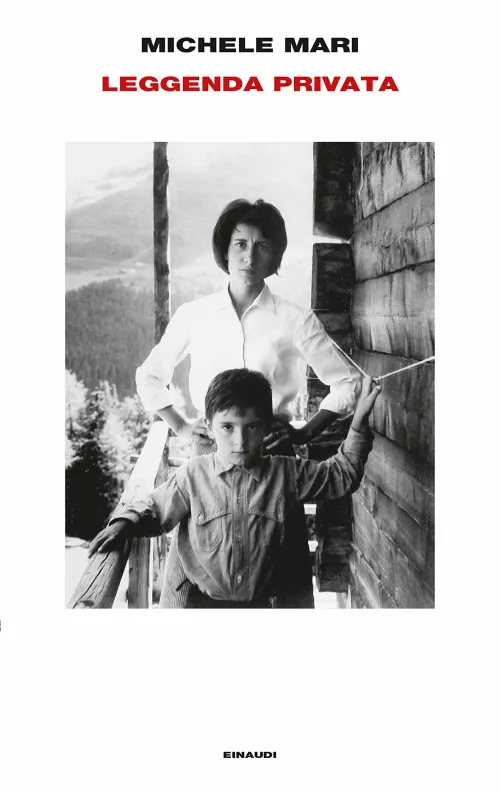

Più tenue e struggente l'ombra della madre Iela, disegnatrice e scalatrice ugualmente aerea ed infaticabile, proveniente invece dalla buona borghesia cattolica ripudiata, amica di Buzzati e Jannacci; una complementare ed avvolgente tristezza autodistruttiva non meno micidiale del martello paterno. Non c'è quasi racconto della sua eccellenza professionale (tranne accenni alla bella mano), mentre la più lunga vicinanza testimonia di un progressivo e fatale sfacelo; se nella foto di copertina il figlio, ancora assai somigliante nel viso affilato e nello sguardo corrucciato, sembra mettersi a protezione col suo stesso corpo, il testo via via lo porta a sfilarsi lontano. “Non son chi fui” chiosa con Foscolo l'autore a proposito della madre, la cui trasformazione viene segnalata da un'abnorme spia linguistica: la storpiatura, in chiave diminutiva, dialettale, esterofona, delle parole o espressioni d'uso comune e dei nomi propri. Tale manipolazione linguistica, autoreferenziale, malata e forse salvifica, doveva risuonare consona e sospetta a uno scrittore che avrebbe fatto dello stile personalissimo una propria bandiera, fino a rivendicare nella terza edizione di I demoni e la pasta sfoglia (Il Saggiatore 2017), più precisamente nella lode controbloomiana ai benefici dell'influenza, la “perversa necessità” dell'alessandrinismo: “non esiste vera arte che non abbia una forte componente manierista”, poiché lo scrittore “come bambino gioca imitando ciò che ha visto”.

“Ho preso il peggio di entrambi”, dichiara il figlio “diminuito” che dà in pasto agli esosi accademici delle cantine e dei solai tutti i tic d'un bambino disturbato e le rigidità di un adolescente vagante dentro al mondo femminile in un perverso stilnovismo. Il padre proporrà al figlio, nel frattempo cresciuto di statura e di barba, del tutto somigliate a lui (impressionante la foto di pagina 138), di intraprendere la via già aperta del designer; il rifiuto diventa in automatico uno dei tanti tradimenti di cui è costellato il racconto (frequentare compagni normali, interessarsi al calcio, lasciare cibo nel piatto etc. etc.). Ma pure la madre era solita disegnare Michelini, “figurine schizzate a tempo perso, in economica stilizzazione: la sola faccia, forse”, come ambigui doppi dimidiati di cattura. Il tradimento diviene allora addirittura vitale per sottrarsi all'identificazione protocollare con il genitore, e sviluppare così, junghianamente, la propria identità, ma non per questo meno apportatore di dolorosi rovelli, di obblighi a primeggiare in modo assoluto.

La letteratura si dà di conseguenza ben presto quale forma difensiva che il dolore secerne: “Fui cupo e spinoso, poi come un buon cactus produssi dei fiori, cibandoli delle mie polpe. I miei libri, quei fiori; il mio stile di vita, le spine; la bio-vita, la polpa; il mondo, il deserto”. Ed anche, si presume, una maledizione gemella. Nella sopra citata riproposizione di I demoni e la pasta sfoglia si legge infatti che “bisogna abitarla, la fastosa casa-letteratura, bisogna auscultarla”; allo stesso modo, e secondo la teoria dei vasi comunicanti, abbisogna l'attraversamento della tradizione familiare incistata nella casa-vita.

Certo deve essere costato molto allo scrittore eviscerare questo libro, che fa il paio con Rondini sul filo, e che infatti nelle prime pagine è stilisticamente piuttosto irto e serrato per sciogliersi via via con il racconto come rotto un argine antico e tenace. Perciò ci vergogniamo ancora una seconda volta: questa volta a ridere tanto largamente della sequela di aneddoti feroci, ma non è possibile trattenersi, a conferma che, al modo di Cervantes, Gadda (molto Gadda: l'improvvisa micragna dei nonni ricchi a Nasca, umiliazioni e offese) o Kafka, il comico più sincero vive soltanto nel tragico. E che “il regolamento di conti”, personalissimi e in fondo trascurabili, forse per qualche lettore addirittura ripugnanti, vive meglio nel comico e necessita del lievito della forma di cui Michele Mari continua a dare grande prova.