Sean Scully: con i colori della mente

In un contesto artistico contemporaneo che pare attribuire alla pittura un ruolo di primo piano nelle attuali ricerche sia a livello nazionale che internazionale – basti pensare alla Biennale di Venezia a trazione fortemente pittorica curata da Cecilia Alemani – è importante e per più versi opportuno riflettere criticamente sulla disciplina, i suoi mezzi, la sua evoluzione e le sue prospettive.

Riflessione, a dire il vero, che esiste in nuce proprio nella pittura stessa, spesso tra le pieghe del quadro come suo autoreferenziale non detto, altre volte invece più esplicitamente: dipingere ha sempre a che fare con tentativi di controllo, di verifica, di esplorazione e messa in discussione delle possibilità insite nel supporto e nella sua interazione con segno, gesto, colore. Se la pittura in sé mette in scena il dilemma delle proprie condizioni di esistenza e delle sue prospettive, vi sono artisti in grado più di altri di trasmettere in modo paradigmatico la tensione interna alla loro pratica.

È sicuramente il caso di Sean Scully, a cui il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna ha recentemente dedicato una retrospettiva visitabile fino al 9 ottobre, dal titolo A Wound in a Dance with Love; un progetto espositivo considerevole – i lavori sono circa una settantina – che ha il merito di delineare piuttosto chiaramente una vicenda creativa durata decenni, accompagnato da un catalogo (Edizioni MAMbo, 253 pp.) con testi inediti tra cui un intervento dell’artista su Giorgio Morandi per la prima volta tradotto in italiano.

La mostra riesce nel suo complesso a fornire allo spettatore un compendio efficace dei caratteri centrali dell’arte di Scully, delle diverse polarità che la sua pittura investe. A partire dall’opera che domina lo spazio espositivo, Opulent Ascension (2019): non una tela, ma una scultura alta più di dieci metri composta da strati sovrapposti in legno e feltro.

Già installata nella chiesa di San Giorgio Maggiore a Venezia in occasione della 58a Biennale, ripropone nella Sala delle Ciminiere del MAMbo la partizione visiva a fasce cromatiche orizzontali tipica di numerose tele di Scully, qui però resa come plesso scultoreo con il quale lo spettatore può interagire fisicamente, annullando parzialmente la distanza che la fruizione di un dipinto può imporre. L’esigenza, a partire dagli anni duemila, di riflettere sulla propria produzione pittorica verso una sua possibile messa in scena concreta e tridimensionale pare, del resto, l’estrema conseguenza di una riflessione sulla materialità del quadro connaturata alla poetica dell’artista.

Scully infatti inizia il proprio percorso pittorico a metà degli anni Sessanta orientandosi, dopo una breve parentesi figurativa, verso l’astrazione. È un momento di rottura: giunta al termine l’epopea modernista, l’arte – sulla spinta del minimalismo in America – si avvicina alla nuda concretezza dell’oggetto, processo che in pittura si può ben sintetizzare nella famosa affermazione di Frank Stella: “What you see is what you see”.

Il lavoro di Scully sembra accogliere questa prospettiva e allo stesso tempo allontanarvisi, esplicitando sempre, da un lato, la fisionomia sensibile del quadro in quanto mero oggetto in rapporto allo spazio che lo accoglie, e attribuendo, dall’altro, allo studio della luce e dei rapporti tra fasce cromatiche un ruolo allusivo, non di rado metaforico, in netta controtendenza rispetto alle ricerche dominanti nei primi anni di carriera dell’artista.

In controtendenza, a dire il vero, anche con una direzione verso cui la pittura astratta pareva muoversi tra anni 80 e 90, nella fattispecie la temperie dei lavori di Peter Halley e dei neo-geo. Quella dell’irlandese è un’opera che, pur condividendone alcuni aspetti, è ben lontana da geometrie elettriche tipicamente postmodern, dispiegando anzi partizioni geometriche non prive di intrinseca pittoricità in cui a risaltare, in contrasto con la struttura concreta del supporto, è la mano dell’autore. Si può dire che ci sia, nei quadri di Scully, ben più che il semplice residuo di una componente spirituale.

Lo hanno per tempo notato, rispettivamente in Italia e negli Stati Uniti, Demetrio Paparoni e Arthur C. Danto, il cui contributo critico ha accompagnato buona parte della carriera di Scully consacrando, in un periodo di complessiva rivalutazione della pittura astratta, la sostanziale autonomia della sua pratica sotto il segno di un’”astrazione ridefinita”, formula coniata da Paparoni – titolo di un suo libro e di una mostra da lui curata negli anni Novanta – che ben si presta alle differenti sfumature interne al fare artistico dell’irlandese e alla sua difficile collocazione nell’ambito di tendenze contemporanee.

Il percorso di Scully traccia dunque una linea eterodossa della pittura astratta, che si esprime in primo luogo come urgenza di riflessione sul modernismo e anche, a ritroso, sulla storia dell’arte occidentale più in generale. Pittura che è, a suo modo, sempre referenziale e che vive di fondamentali rimandi, siano essi formalizzati visivamente all’interno della tela o evocati concettualmente mediante titoli ed evocazioni di ordine differente.

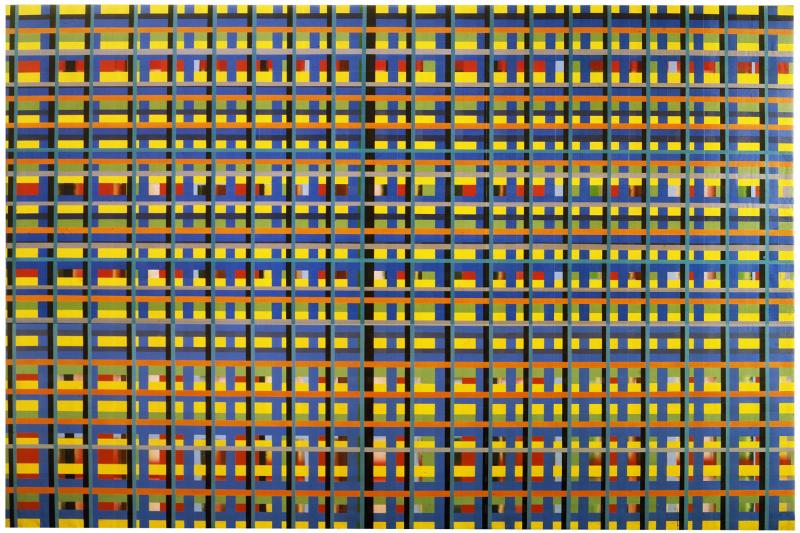

È quanto notiamo, ad esempio, nelle griglie di Blackcloth (1970), uno dei primi lavori che incontriamo in mostra e che rimanda piuttosto fedelmente alle precise partizioni del campo pittorico di Mondrian la cui struttura, tuttavia, è riconfigurata in chiave op-art e che, a sua volta, rivisita tridimensionalmente elementi di architettura modernista.

Allo spazio del dipinto indagato in senso formalista si aggiungono quindi livelli ulteriori, in un approccio alla pittura che si può certo definire dialettico, frutto della coesistenza di elementi visivamente e concettualmente in apparente contrasto. Proprio in questa coesistenza ha luogo, per Scully, la già citata tensione intrinseca al fare pittorico e alla sua possibilità espressiva. Si tratta di cogliere all’interno di ogni opera un’ipotesi di risposta alla domanda: “Perché fare pittura?”. L’artista irlandese, forse, la trova nel bilanciamento di una ricerca della pura forma con le suggestioni della figura, con la concretezza del quadro-oggetto e la mediazione precisa di riferimenti storico-artistici: in altre parole, nell’urgenza di realizzare un’immagine in grado di evocarne altre.

Su concessione della Fondazione Torino Musei.

Foto di Studio Fotografico Gonella 2012.

È il genere di tensione dialettica che investe la serie Wall of Light, tra le più importanti dell’artista, dove emblematici muri di colore si presentano allo spettatore, ad un tempo, come esercizi formali e cromatici di giustapposizione di toni e modulazione della luce, e come margini, soglie di insospettabile concretezza data dall’impasto pittorico. Lavori che certo nulla hanno a che vedere con una presunta esigenza rappresentativa, quanto invece, ancora, con il superamento della griglia modernista realizzato a partire da essa, attraverso una parziale reintroduzione di un referente, unita al tentativo di annullare parte di quella tensione trascendente tipica della grande pittura e che rimane, comunque, percepibile anche nell’opera di Scully stesso.

L’intenzione di dare alla pittura astratta una leggibilità ulteriore – potremmo dire più “terrena” – emerge chiaramente anche nella scelta di esporre in relazione a un Wall of Light una fotografia. Opera che rischia quasi di passare inosservata, Barcelona Dark Wall (1997), svolge il ruolo plausibile di ipotetico referente, o semplicemente di contraltare alle composizioni pittoriche.

Una ricerca astratta in grado di dare corpo a suggestioni visive e a numerosi riferimenti – si può citare anche la serie Landline, con le sue straordinarie allusioni a motivi paesaggistici – passa anche da un lavoro peculiare sul ruolo del supporto. Due gli elementi fondamentali ad alimentare la tensione tra bidimensionalità dell’opera e la sua natura di oggetto: la pittura su alluminio, caratteristica relativamente recente nella produzione di Scully, e gli inserti. Elementi sia strutturali che linguistici, gli inserti sono senza dubbio una delle soluzioni più riconoscibili ed efficaci all’interno del vasto repertorio dell’artista irlandese.

Immagine courtesy dell’artista, foto di Gunter Lepkowski.

Immagini dentro immagini, mostrano sia simbolicamente che concretamente la tensione interna al quadro facendo coesistere l’una assieme all’altra partiture formali e cromatiche del tutto differenti, verticali e orizzontali, mettendo a nudo in modo del tutto letterale il quadro-oggetto. Senza dimenticare che la funzione dell’inserto non si limita a enfatizzare la variazione sul tema di differenti pattern, ma evoca senza mezzi termini il motivo albertiano della finestra – origine elettiva della pratica pittorica – e quello altrettanto importante della cornice, vero e proprio rimosso della storia della pittura contemporanea.

Fino a questo punto può essere sacrosanto sostenere che il contributo dato da Sean Scully all’arte degli ultimi cinque decenni sia da ascrivere alla sua capacità di innovare la pittura astratta, affermazione senz’altro veritiera. Tuttavia, il merito forse maggiore della mostra bolognese è quello di avere offerto allo spettatore anche uno sguardo sulle polarità estreme – sia temporalmente che pittoricamente – del lavoro dell’artista.

Ed è paradossalmente proprio lo Scully figurativo a sorprendere maggiormente. Già nel piccolo Cactus del 1964, ora esposto insieme alle tele di Giorgio Morandi, è possibile cogliere le questioni e i temi portanti di una ricerca che di lì a poco avrebbe portato l’artista ad abbandonare la figura, preferendone un’allusiva evocazione. Salvo un suo recente, e potente, ritorno negli ultimi anni con una serie di tele, tutte dal titolo Madonna, che chiudono l’esposizione.

Torna infine la linea di contorno, anche se non ostentata e ben integrata in uno stile che riesce a fare coesistere sfondi astratti e micronarrazioni figurative, campiture piatte e inserti. Di queste opere, che si rifanno per titolo e composizione all’arte sacra, una in particolare pare rappresentare un punto di arrivo della ricerca di Scully e, forse, un’ipotetica risposta al perenne dilemma della pittura. Proprio per questo, infine, conviene lasciare spazio alle parole dell’artista:

Mio figlio gioca sulla spiaggia, come fanno e sempre faranno i bambini, finché glielo consentiamo. Traccia un cerchio intorno a sé, come se capisse che simbolicamente anche lui deve crearsi un posto, scavare il suo fossato e proteggere la sua casa. Noi, i suoi genitori, andiamo a prendere l’acqua per il suo fossato, come i genitori fanno da migliaia di anni. Entusiasti, onorati di servire la sua invenzione. E di essere i guardiani dei suoi castelli. I suoi castelli di sabbia. Questo io dipingo, con i colori della mente.

Sean Scully. A Wound in a Dance with Love, a cura di Lorenzo Balbi, MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, 21 giugno – 9 ottobre 2022. Catalogo Edizioni MAMbo, a cura di Lorenzo Balbi, 253 pp.

A Wound in a Dance with Love, Veduta di allestimento, MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, 2022, Foto Ornella De Carlo.