Triennale di Milano: Unknown Unknowns, affacciarsi all'ignoto

La 23a Esposizione Internazionale di Milano si apre in un momento storico che appare come il momento di passaggio da un’epoca a un’altra. La precedente edizione, curata da Paola Antonelli, già Senior Curator del Dipartimento di Architettura e Design e Direttrice del Dipartimento Ricerca e Sviluppo al MoMA di New York e intitolata Broken Nature: Design Takes on Human Survival, si concentrava sulla crisi della relazione tra esseri umani e ambiente, ponendo al centro dell’indagine il “design ricostituente”, ossia tutti quei progetti che mirano a trovare una risposta efficace ai danni causati dal rapporto disfunzionale tra l’uomo e l’ecosistema. La piattaforma di Broken Nature metteva in scena una visione propositiva e aperta del futuro, guidata dal design, disciplina che più di tutte si va attestando quale “pratica sperimentale del sociale”, qui nelle sue più ampie e immaginifiche declinazioni –, impegnata in uno sforzo olistico che coinvolgeva tutti gli altri saperi verso un superamento della drammatica crisi ambientale che sta causando la sesta estinzione di massa e minaccia la sopravvivenza della stessa specie umana.

La piattaforma che la Triennale offre allo spettatore vede ancora una volta coinvolti artisti e scienziati, teorici e architetti da tutto il mondo, da Ulrich Obrist a Francis Keré, architetto vincitore del prestigioso Premio Pritzker 2022, passando per nomi dell’arte quali Bosco Sodi, Refik Anadol, il collettivo di architetti SOM e Irene Stracuzzi, chiamati a realizzare quattro commissioni speciali, a cui si aggiungono Andrea Galvani, Julijonas Urbonas, Marie Velardi e ancora Fabiola Giannotti del CERN di Ginevra, Matthew Claudel del MIT di Boston, Telmo Pievani, Carlo Rovelli, il Grand Invité 2021-2024 Romeo Castellucci e molti altri, per un totale di circa quattrocento nomi provenienti da quaranta paesi e ventidue partecipazioni internazionali

Con la ritrovata ciclicità delle esposizioni, dopo una pausa di vent’anni e la ripartenza del 2016, la Triennale torna pienamente alla propria vocazione di centro di ricerca per il design, l’architettura e le arti, costruendo un programma espositivo che si confronta in maniera costante con le domande più urgenti della contemporaneità. A tre anni di distanza da Broken Nature, dopo una pandemia globale, una guerra in Europa e una conseguente crisi energetica i cui effetti sono ancora in divenire, la Triennale affida la mostra principale di questa edizione a Ersilia Vaudo, astrofisica e Chief Diversity Officer all’Agenzia Spaziale Europea. Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries. sembra appartenere a un’epoca diversa rispetto a Broken Nature, non perché l’edizione precedente risulti datata o male invecchiata, quanto piuttosto perché in questa nuova indagine prende corpo una consapevolezza dell'esperienza della vita umana come una condizione già postuma a sé stessa. Il mistero e l’ignoto, concetti familiari a chi come Vaudo frequenta ambiti di studio che hanno attinenza con lo spazio, gli astri e le scienze pure, sono il nucleo concettuale attorno al quale si sviluppa l’intera piattaforma espositiva, con l’obiettivo di cogliere l’aspetto trasformativo e il potenziale di ciò che ancora sfugge alle ricche ma pur sempre limitate conoscenze umane.

Essere fragili ed essere parte di un unico, complesso sistema in grave pericolo è l’assunto che spinge a immaginare possibilità radicalmente differenti. L’ignoto è quindi declinato come reame del possibile da indagare per potersi porre, come prima azione di cambiamento, domande ancora inevase, e per accostarsi a “ciò che non sappiamo di non sapere”. Un esempio efficace di quanto rimanga ancora insondato: secondo gli studiosi conosciamo solo il 5% dell’universo visibile, una cifra che progetti come James Webb contribuiscono ad ampliare ma che è ancora così minima da restituire tutta la limitatezza del nostro sapere.

Partendo da questo presupposto, la pars construens della mostra si articola attorno all’idea di superare definitivamente l’atteggiamento di conquista che ha segnato la scienza e, in maniera più lata, l’agire umano nei secoli, per abbracciare un’apertura verso l’ignoto, compiendo un atto di fiducia che permetta di intraprendere esplorazioni il cui obiettivo siano l’evoluzione e l’emancipazione del genere umano, accogliendo l’inafferrabile come aspetto fondante e imprescindibile della realtà di cui siamo parte.

Questo afflato, che se vogliamo ha un che di transumanistico ma che si guarda bene dal rischio di una deriva tecno-narcisistica, puntando ad ampliare il proprio raggio d’azione a ciò che umano non è, si traduce in una mostra che prosegue il discorso di Broken Nature, spostando però l’asse della riflessione su un piano per certi versi più speculativo, mentre processi, progetti e pratiche diventano preponderanti rispetto all’oggetto in sé, una tendenza per la verità riscontrabile anche nelle mostre di pura arte visiva, dove si evidenzia una chiara tendenza indirizzata verso pratiche collettive, lavori di gruppo e collaborazioni (si veda il caso di Documenta 15 in corso a Kassel, diretta dal team curatoriale indonesiano dei Ruangrupa, e caratterizzato proprio da una generale presenza di opere e pratiche collettive).

Tornando alle ultime due Triennali, dove Broken Nature cercava di trovare delle risposte alla crisi in atto nelle proposte e nei progetti dei designer, degli scienziati e degli artisti selezionati, Unknown Unknowns si presenta come un’indagine in divenire, un invito ad accostarsi alla dimensione del mistero riscoprendone il potenziale generativo. La consapevolezza della fragilità del genere umano, che la pandemia da SARS-Covid 19 ha portato con sé, appare allora come la condizione che conduce verso una relazione differente con il mondo, una condizione non più oppositiva ma di compartecipazione. Come scrive il filosofo Emanuele Coccia nella raccolta di saggi che anticipa il catalogo della mostra:

“Cosa succederebbe se invece di pensare il mondo come lo spazio del riconoscibile, si allargasse la sfera dei soggetti fino a farla coincidere con tutto il Pianeta, in ogni singola porzione e nella sua totalità? Cosa succederebbe se il design diventasse la disciplina dell’attenzione a quanto in ogni minima porzione di materia è espressione di una libertà imprevedibile? L’architettura, le arti, le scienze sarebbero l’insieme delle pratiche che restituirebbero alla materia, a tutta la materia, lo stesso modo d’essere che ci arroghiamo come un diritto di nascita. E costruire significherebbe solo accelerare il divenire soggetto di qualsiasi porzione del reale. Concepite come tentativi di trasformare il reale in soggetto, le pratiche di manipolazione e di trasformazione diventano tentativi di contro-divinazione liberatoria.”

e ancora, sottolineando quest’ultimo aspetto “misterico” della relazione con la realtà:

“Trasformare in soggetto il reale, tutto il reale, significa generalizzare la divinazione a forma trascendentale della relazione attiva e conoscitiva del mondo”.

Si tratta di una proposta che mette in discussione una cognizione del mondo dualistica e che apre a una prospettiva epistemologica inedita, per certi versi anche sorprendente dal momento in cui viene suggerita da una mostra in cui la scienza ha un ruolo così preponderante. Sebbene la fisica, la cosmologia e la matematica siano ben lungi da confermare l’idea di una realtà binaria o meccanicistica, avvertire che lo spirito del mistero torni a soffiare così forte sui nostri laboratori ipertecnologici e sulle nostre vite ultradigitalizzate ha qualcosa di spiazzante e, per certi versi, rinfrancante. Il concetto di divinazione messo in gioco da Coccia è decisamente scomodo se ci si occupa di scienza ma è quanto mai appropriato: Unknown Unknowns può essere letto come una vera e propria Cabala contemporanea, un atto tecno-sciamanico o una “cosmologia orfica” che superi certi insostenibili antagonismi tra localisti e globalisti, tra chi anela a un impossibile ritorno a una Natura del tutto idealizzata e chi spinge sul pedale dell’accelerazionismo.

Dal punto di vista curatoriale, Unknown Unknowns si costituisce come una proposta più concettuale e rarefatta, una mostra d’ascolto rispetto all’edizione precedente, caratterizzata invece da un segno d’azione, sorta di kit di sopravvivenza alla catastrofe climatica animata da uno spirito alla Buckminster Fuller, tra prepping, paesaggi sonori animali e Nazioni delle Piante.

La mostra questa volta si apre con una serie di installazioni che privilegiano un approccio prossimo bisogni e ai desideri umani, quasi intimo: si parte con Sound of The Earth: Chapter 3, poliedro sonoro di Yuri Suzuki sviluppato in collaborazione con Google Art and Culture che utilizza il machine learning per comporre un paesaggio acustico senza confini e cangiante, per passare alle forme in argilla di Perfect Bodies, create dell’artista messicano Bosco Sodi nel suo studio di Oaxaca, dodici sfere modellate a mano diverse l’una dall’altra, frutto di un processo irripetibile, che rimandano alla relazione con la terra e al tema della caducità della materia e della condizione umana, puntando a evocarne la bellezza. Pochi passi dopo, lo spettatore incontra il lavoro di Tomás Saraceno, una delicata meditazione realizzata attraverso l’utilizzo di un fascio di luce che taglia il buio di una stanza sottolineando la danza quasi metafisica del pulviscolo sospeso in aria (e suggerendo la presenza delle particelle che, invisibili ai nostri occhi, compongono la realtà). Saraceno è un esempio di artista-scienziato, già impegnato con alcuni dei centri di ricerca più importanti come il MIT di Boston, fortemente impegnato sul fronte della lotta al cambiamento climatico e la sua è una delle opere più efficaci della mostra, anche grazie alla riduzione ai minimi termini degli elementi impiegati nell’installazione, che ne aumentano il grado di intensità e la pulizia.

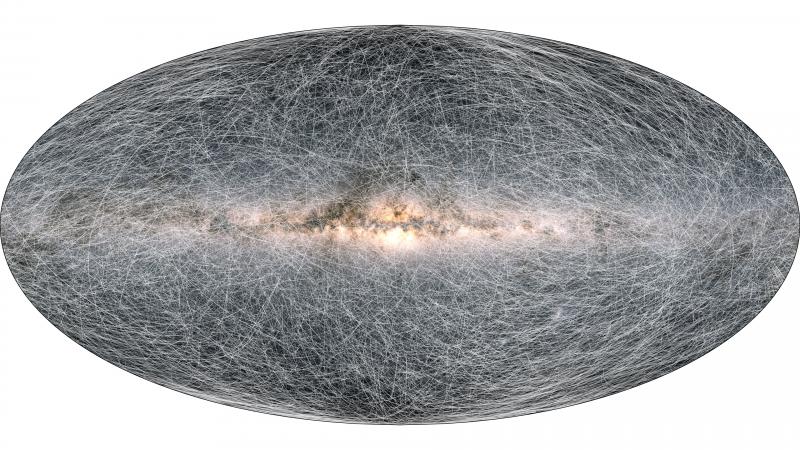

Tra formule matematiche rivoluzionarie, acquerelli di nuvole (realizzati con sistematica meticolosità da André des Gachons a cavallo tra Otto e Novecento), esperimenti di fisica, modelli a venire della Via Lattea, tute per levitare, alveari modellati come vasi e calchi di formicai, l’artista statunitense Ami Karle propone Regenerative Reliquary, un bioreattore di vetro nel quale le cellule staminali di un donatore sono state applicate su una struttura biostampata che riproduce lo scheletro di una mano umana. Tale struttura è destinata a degradarsi mentre le cellule ricostituiscono i tessuti e completano il processo di mineralizzazione dell’osso, fino a ricostituire un arto in tutto e per tutto uguale alla mano di un uomo adulto. Karle rovescia così l’idea tradizionale del reliquiario e ne realizza uno dove i resti sono invece prodromi di una nuova vita, suggerendo come le possibilità della biotecnologia, delle nanotecnologie e dei nuovi materiali aprano scenari ad oggi inimmaginabili, che mettono in discussione la durata della vita, la sua riproducibilità e il confine tra ciò che consideriamo vivente e non vivente. A poca distanza, una serie di oggetti progettati per l’utilizzo nello spazio riproduce il tocco umano o consente l'immagazzinamento in fialette di odori personali (il profumo della persona amata, l’odore del caffè di casa o di un particolare luogo a cui si legati, per esempio), che fungano da biblioteca affettiva per la permanenza tra le stelle o su colonie extraterrestri. Si procede poi tra rendering di nuclei abitativi spaziali, listening chambers dove ascoltare la voce degli scienziati, il progetto della NASA per la prima base lunare permanente, la dichiarazione universale dei diritti marziali fino alla fine del percorso che si chiude con una spettacolare simulazione dello scontro previsto tra quattro miliardi di anni tra la galassia di Andromeda e quella repubblica di stelle, come la definisce Cassé, che è la Via Lattea, da cui potrebbe nascere una nuova supergalassia.

La sensazione che si avverte, terminata la visita, è quello di un'acuta nostalgia, sensazione che emerge in maniera inaspettata osservando i rendering architettonici dei possibili insediamenti su altri pianeti o le tute costruite con superconduttori per levitare da Julijonas Urbonas, artista che si occupa di “estetica gravitazionale”, come da lui stesso definita. Si insinua l’idea del superamento della vita umana per come l’abbiamo conosciuta ed esperita, un processo già in atto che ci vede inesorabilmente affannati, in corsa nella lunga scia della rapidissima evoluzione tecnologica degli ultimi cento anni. E se The future is present, come Francis Keré intitola la sua colonna ispirata ai principi costruttivi tradizionali del Burkina Faso, suo paese d’origine, e collocata davanti all’ingresso del palazzo della Triennale, dobbiamo prendere atto che la mutazione dell’habitat in cui siamo immersi è così rapida che ci sopravanza. Per una curiosa associazione mi tornano in mente due video circolati in rete recentemente: il primo illustra l'avveniristico progetto di The Line, una città verticale, lunga 170 km, a impatto ecologico ridotto, che dovrebbe sorgere nel deserto saudita, una specie di utopia urbanistica sostenibile che si propone come possibile città ideale, pensata e realizzata nel luogo che più di tutti incarna il potere immenso dei combustibili fossili; l’altro video mostra un progetto per certi versi opposto ma con certe assonanze, ed è il progetto City dell’artista Michael Heizer, collocato nel deserto del Nevada, una specie di città invisibile calviniana, frutto di un lavoro iniziato nel 1950 e che prevede la creazione di un sito architettonico composto da monumentali edifici inabitati, di un brutalismo tra il post-atomico e il neoazteco, dalla indiscutibile componente kitsch. Entrambi i progetti, versioni solare e lunare di una stessa utopia, avrebbero potuto trovare spazio nella mostra, diventare un tassello di questo circolo ermeneutico potenzialmente inesauribile e che spinge lo spettatore oltre i confini consueti delle discipline, divenuti via via più porosi.

Prendendo in prestito le parole dell’astrofisico Michel Cassé, “ogni chiarezza costa un mistero”. Affacciarsi all’ignoto, uscendo idealmente dal proprio umwelt, la bolla sensoriale in cui ogni vivente è costretto dai propri limiti biologici e che determina la concezione del mondo che ogni essere sviluppa, significa sempre varcare i limiti di un mondo per accedere a un altro. Metafora e pratica per il presente e per il domani, Unknown Unknowns è un racconto per immagini della materia che scopriamo non più inerte ma attiva, dell’inesauribile mutevolezza delle forme, dell’esistente come esperienza cooperativa, delle molteplici, possibili fini che ci attendono e di molteplici, possibili futuri che possiamo delineare attraverso azioni transdisciplinari; di come ciò che non sappiamo di non sapere sia la chiave per accostarsi a un mondo che appare sempre più complesso e che si dona a noi, oggi, nella sua inesauribile, instabile, ineffabile pluridimensionalità.

Per approfondire:

Umwelt: Ed Yong, How animals perceive the world, The Atlantic.