Note sulla Biennale di Venezia / Lo spazio rende liberi

Il Padiglione Britannico, un austero edificio in stile neopalladiano firmato dall’architetto Edwin Alfred Rickards risalente al primo decennio del 1900, è trasformato – con l’aiuto di un ponteggio metallico – nel gigantesco supporto per una terrazza di legno montata al livello del tetto. Raggiungibile mediante una lunga scalinata esterna, la piattaforma (denominata icasticamente Island e progettata dagli architetti Caruso St John in collaborazione con l’artista Marcus Taylor) consente ai visitatori di osservare i Giardini della Biennale dall’alto, riposarsi sulle sedie che vi sono disposte, prendere il sole o sorseggiare il tè che viene puntualmente servito alle 16.

Nelle Corderie dell’Arsenale, l’architetto portoghese Álvaro Siza dispone una panchina di marmo di forma semicircolare, impreziosita da un elemento scultoreo astratto collocato in posizione asimmetrica. La panchina è fronteggiata da un muro bianco altrettanto curvo, che offre a chi si sieda un orizzonte definito ma percettivamente infinito, e configura nel suo complesso uno spazio intimo, benché aperto e penetrabile.

Al termine della lunghissima navata delle medesime Corderie, l’architetto svizzero Valerio Olgiati ha collocato una piccola selva di colonne, candide e del tutto prive di qualsiasi ornamento o ordine; elementari e svettanti cilindri che intrattengono una stretta relazione con i ben più possenti pilastri rotondi in mattoni che costituiscono l’ossatura del vetusto edificio veneziano. In questo caso, la “funzione” dell’intervento risulta meno immediatamente evidente. Non si tratta di uno spazio di riposo, e neppure di semplice sosta o intrattenimento. Piuttosto uno spazio evocativo, simbolico, anche se di che cosa precisamente non è dato saperlo, ovvero è lasciata a ciascuno la libertà di attribuirvi il significato che gli pare.

È proprio il tema della libertà quello intorno a cui gira il senso di tutti gli spazi sopra citati, e di molti altri presentati nell’ambito della 16. Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia. Con risultati di qualità tra di loro differenti (com’è del resto prevedibile in occasione di grandi manifestazioni di questo tipo), l’edizione curata da Yvonne Farrell e Shelley McNamara, le architette irlandesi che dal 1978 hanno dato vita allo studio Grafton Architects, cerca di offrire al pubblico dei visitatori l’esperienza – diretta o indiretta – di quanto hanno denominato FREESPACE. Nella mostra, lo “spazio libero” in questione è inteso in molteplici modi dai diversi architetti e gruppi invitati, e variamente interpretato nei numerosi padiglioni nazionali. Ma è soprattutto all’interno del progetto curatoriale di Farrell e McNamara che lo “spazio libero” occupa un posto centrale; posto che le due curatrici hanno significativamente segnato con un “manifesto” vero e proprio.

In esso si legge tra l’altro: «FREESPACE rappresenta la generosità dello spirito e il senso di umanità che l’architettura pone al centro della propria agenda, concentrando l’attenzione sulla qualità stessa dello spazio.

FREESPACE si concentra sulla capacità dell’architettura di offrire in dono nuovi spazi liberi a coloro che la utilizzano, nonché sulla sua capacità di soddisfare i desideri inespressi.

FREESPACE celebra la capacità dell’architettura di trovare in ogni progetto una nuova e inattesa generosità, anche nelle condizioni più private, difensive, esclusive o commercialmente limitate.

FREESPACE invita a riesaminare il nostro modo di pensare, stimolando nuovi modi di vedere il mondo, di inventare soluzioni in cui l’architettura provvede al benessere e alla dignità di ogni abitante di questo fragile pianeta».

Da questo “manifesto” promana un’idea ottimistica e umanistica dell’architettura, un’idea che pecca indubbiamente di vaghezza e astrattezza, ma che altrettanto sicuramente prende le distanze dal modo in cui l’architettura è intesa nell’epoca presente: un’architettura non soltanto finalizzata nella gran parte dei casi a scopi commerciali ma anche integralmente immersa in una prospettiva esclusivamente economica. Il “manifesto” di Farrell e McNamara, da questo punto di vista, risuona più come un appello che come una dichiarazione di poetica o la constatazione di una condizione corrente. E forse – per quanto possa risuonare apparentemente ingenuo e sotto molti aspetti inattuale – tale appello è la “novità” più interessante di questa Biennale.

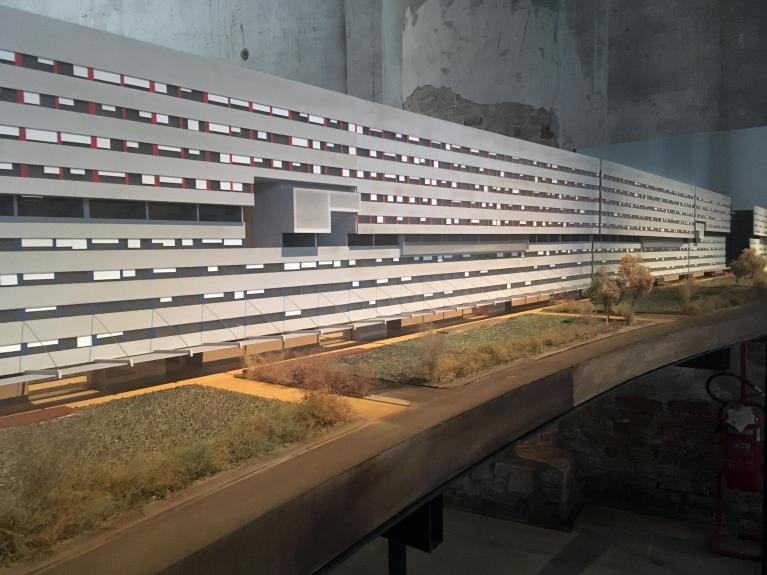

Come tutte le Biennali veneziane (di architettura o d’arte), anche quella delle Grafton è probabilmente destinata a lasciare insoddisfatti molto visitatori, a sollevare polemiche e a generare scontento. Come sempre, soprattutto nelle ultime edizioni, troppo lo spazio a disposizione, e troppi i progetti e le opere esposti, per potere sensatamente centrare l’obiettivo prefissato dal tema e da chi l’ha proposto. Tra i lavori presentati che paiono poco consonanti con i presupposti della mostra, diversi sono anche quelli direttamente selezionati dalle curatrici (basti pensare ai modelli di Peter Zumthor, esposti nel Padiglione Centrale, tanto belli quanto tutto sommato incongrui nell’economia dell’esposizione; o alla confusa e in fondo inutile sezione Close Encounter. Meetings with remarkable buildings, al centro del medesimo Padiglione, in cui 16 edifici d’affezione per le curatrici sono reinterpretati e riproposti attraverso modelli anche abitabili da altrettanti architetti contemporanei). Come in tante altre circostanze analoghe, inoltre, estremamente soggettivo risulta anche ciò che si lascia “salvare” all’interno del panorama complessivo (il bellissimo spazio esterno-interno inventato da Flores & Prats alle Corderie, o Freestanding di James Taylor-Foster, dedicato a una intensa rilettura delle cappelle dell’architetto svedese Sigurd Lewerentz, per fare solo un paio di esempi); tanto soggettivo da non costituire il possibile fondamento per un discorso critico solido e sensato.

Ciò che invece appare significativo e degno di costituire il nucleo di una concezione nuova e diversa dell’architettura oggi è proprio quanto posto da Farrell e McNamara al centro dell’attenzione con la loro Biennale: non una fotografia dell’esistente (come spesso accaduto in passate edizioni), e neppure l’indicazione di “pratiche virtuose” (com’è stato in occasione della 15. Biennale del 2016, curata da Alejandro Aravena); piuttosto un’ipotesi di sviluppo alternativo rispetto a quello che l’architettura allo stato attuale propone, o riflette.

Certo, manca nei presupposti del discorso impostato dalle due architette irlandesi qualsiasi considerazione in merito all’attuabilità – politica, economica, sociale – della loro ipotesi. Se l’architettura è diventata oggi l’emanazione di un capitalismo che lascia pochissimi margini ad ogni opposizione e che riduce ogni espressione al proprio interno a semplice “cosa” ubbidiente assai più alle sue proprie logiche che non a quelle dei soggetti che la praticano e che ne usufruiscono, non è affatto facile anche solo pensare – per non dire poi tradurre in atto – una vera e compiuta libertà architettonica. Ma è altrettanto significativo che tale libertà, per le Grafton, si presenti strettamente legata alla sostanza stessa di cui è fatta l’architettura, vale a dire lo spazio.

Se lo spazio incarna nel modo più effettivo e profondo l’essenza dell’architettura, lo “spazio libero” incarna l’essenza di un’architettura libera non tanto dalle sue funzioni, quanto piuttosto dai luoghi comuni che ordinariamente la vincolano e oggi finiscono per soffocarla. Si tratta di un ripensamento dell’architettura a partire da se stessa, dalla propria capacità di offrire riposo, protezione, piacere, comfort, stupore, e da quella dell’architetto di donare attraverso di essa, attraverso la sua invenzione, una condizione di emancipazione, di autonomia dal modo di pensare e di agire dominante.

Ricorda, questa impostazione, il tentativo di modificazione della società mediante l’architettura propugnato negli anni venti del Novecento da Le Corbusier: la rivoluzione dell’architettura moderna, anziché quella attuata per via politica. E tuttavia, è assente – nel “manifesto” delle Grafton – qualsiasi riferimento a un’architettura determinata da un punto di vista “stilistico” o estetico. La vera rivoluzione di cui l’architettura dovrebbe farsi carico oggi è – o dovrebbe essere – comportamentale; offrire lo scenario per una liberazione dei nostri corpi e delle nostre menti, dentro le condizioni date, ma nella misura del possibile contro di esse.

Quanto questa liberazione per via architettonica sia agevole è difficile a dirsi. Di certo non trova un terreno fertile nel panorama (politico, economico, sociale) odierno; e prevede da parte degli architetti una “supplenza” alla quale probabilmente questi non sono preparati. Per questo, l’averla almeno nominata in un consesso internazionale di una simile importanza, è già di per sé rilevante. Anche se farlo espone chi se n’è fatto carico a prevedibili critiche o derisioni. Ma non è forse sempre stato così per tutte le manifestazioni che nella storia hanno provato a immaginare qualcosa di diverso da ciò che la realtà proponeva, o imponeva? Poteva giovare loro un mero rispecchiamento della realtà? O non era piuttosto l’assenza di questo il segno di una possibile apertura verso altri, diversi orizzonti, verso la libertà?

Tutte le fotografie sono di Marco Biraghi.